本文是一篇职称论文,笔者认为高职院校治理变革是高职教育改革不断深化的内在要求。而整体性治理是新形势下高职院校治理现代化的有效选择,可以通过“上—下”“内—外”“彼—此”协调整合的整体性治理机制的建立、学校—二级学院两级治理平台的搭建等措施落实。

一、高职院校整体性治理的理论内涵

(一)高职院校整体性治理的概念界定

20世纪70年代,传统的官僚制理论在管理学界的地位基本得到肯定[2],之后因其弊端层出而被逐渐边缘化。进入20世纪80年代,新公共管理理论弊端初现,学界普遍认为应该对新公共管理理论进行完善和发展,于是整体性治理理论应运而生。整体性治理理论的成熟,以英国诺丁汉大学教授Perri Six于1997年出版的《整体政府》作为标志,该书首次提出整体性治理理论[3]。整体性治理是以满足治理客体自身参与获得为出发点,以提高治理主体各单元间交互为手段,以协调、整合、问责为基础的治理机制,通过治理层级、职能、公私关系、信息系统的有机协调和融合,实现从分散到集中、从局部到整体、从碎片到整合的转变。这种管理模式注重流程、职能、组织等管理要素的持续迭代发展,为对象提供无缝、非割裂的整体服务[4]。

依据整体性治理理论,结合高职院校的整体发展状况,高职院校整体性治理是指高职院校作为特定组织主体以满足办学利益相关者自身参与获得为着眼点,以提高治理特定组织主体和各利益相关者之间的交互为手段,以协调、整合、问责内外利益相关者的资源利用和全面参与为治理机制,为高职院校利益相关者提供无缝隙且非分离的整体性服务,以促进高职院校高质量发展的治理模式。

职称论文参考

(二)高职院校整体性治理的基本目标

通过高职院校、政府、行业、企业、师生、家长等作为治理主体[5]参与的整体性治理,各主体都应彼此关切其他主体的诉求,达成各自合理的目标。(1)对于高职院校来说,内部治理结构更优化,治理制度建设更完善,治理透明度和民主性更高,决策效率和执行力更强,治理更高效,发展质量更高;(2)对于政府来说,政策供给、资金投入、资源配置作用发挥更明显,推动行业、企业与学校之间的产教融合校企合作,培养的人才质量更高,对高职院校的管理、指导、监督和评估更有效,人民群众对职业教育的满意度更高;(3)对于行业、企业来说,高素质技术技能人才需求满足更充分,人才质量和核心竞争力保障更丰富,技术创新和产品升级保障更有力,市场拓展空间更广阔;(4)对于教师而言,参与治理的主体权力得到充分保证,与行业、企业等合作和交流更紧密,技术教育教学能力大幅提升,专业发展和社会服务能力更强;(5)对于学生而言,教育的中心地位得到保证,成长权利得到保障,技术技能素质更全面,就业竞争力和职业发展能力更强大;(6)对家长而言,对学校办学理念、教育教学、管理服务等方面知情权和治理参与权得到体现,孩子的成长和发展更好。

二、高职院校整体性治理的框架特征

高职院校的治理框架一般包含治理体系、治理结构和治理效果三个方面,而治理体系是由治理主体、治理对象(客体)、治理方式三个基本要素组成的逻辑结构[6,7]。因此,高职院校治理框架主要从治理体系的多元性、治理结构的层级性以及治理效果的全面性进行系统性论述。

(一)高职院校治理体系的多元性

从治理主体来看,目前高职院校的治理主体总体上是学校党委、行政及其部门(以下简称学校党政),它们依据国家法律、法规和政策要求,实施治理权,更多的是对学校的内部治理。另外,相关上级党委、政府(部门)基于自身各自的职能职责,在高职院校的治理中从外部担当治理主体的角色,主要把学校视作基层单位进行管理。

从治理对象(客体)来看,高职院校目前的治理对象(客体)就是行业、企业、师生和家长,通过设立各种委员会和机构进行治理,如董事会、校务委员会、学术委员会、评审委员会、教学指导委员会,以及工会、退委会、妇联、团委、学生会、志愿者服务队、家委会等,以期让行业、企业、师生和家长参与学校的治理。

从治理方式来看,高职院校的内部治理是在党委领导下的校长负责制的基础上展开。党政对学校的治理主要包括召开党委会会议、董事会会议、校长办公会议、校务委员会会议等,开展决策、指挥、组织、协调、考核和奖惩等相关工作。通过学校党政管理机构,按照机构编制确定的对应职能,将学校党政制定的工作目标、任务和要求以直线的方式向下属的机构传导,推动各项党政事务的落实。党委政府作为治理主体对学校进行管理,通过制定法规政策、提供财政支持、监督办学质量等方式,对学校发展目标、发展规划、财务预决算等进行指导和管理,对学校的办学质量、教学水平、师资力量等进行监督和评估,以确保高职院校的运转和发展。

(二)高职院校治理结构的层级性

高职院校治理结构是高职院校治理框架重要组成内容,涉及组织机构和权力分配,包含校级班子的分工、学校行政部门与二级学院(系)的设置和中层干部的配备、教师与学生的自治组织,以及其他非行政权力机构,也包含党委政府、行业、企业和家长等。从内在治理结构来看,高职院校党政管理体系的设置基本上还是按照党政机关的科层式设置模式,以部门为主导,辅之专门委员会和师生群团组织,所不同的是多了更下层的二级院(系)。从外在治理结构来看,我国高职院校的治理结构在整体上呈现典型的垂直型特征。教育部通过行政指令的形式向高职院校传达职业教育发展的相关要求[8],实现对职业教育的宏观管理。新时代政府多部门联合共同承担督促职业教育的发展,多角度对职业教育实施领导、指导、管理和监督。

高职院校采用层级式组织体系结构,学校党政和政府作为治理主体必然更多秉持传统的治理理念,沿袭传统的治理方式,主要根据学校党政班子和政府班子自身的治理能力对高职院校实施治理,从而取得相应的治理效果。

(三)高职院校治理效果的全面性

在国家法律法规及相关政策的全面支持下,高职院校的内部治理和政府的外部治理已经取得了一些成效。高职院校已经建立了较为完善的治理体系,治理效果得到明显提高。高职院校得到了政府更多的政策和资金支持,得到了行业、企业更多的资源和技术支持,得到了师生、家长更多的认同和民意支持;政府得到了高职院校更多的经济社会发展服务支持,得到了行业、企业更多的产业发展支持,得到了师生、家长的更多的办学支持;行业、企业得到了高职院校更多的技术引领和技能人才支持,得到了政府更多的发展政策和产业环境支持,得到了师生、家长更多的技术服务和生产参与支持。师生、家长得到了高职院校更多的职业认可和能力发展支持,得到了政府更多优待政策和助学帮扶支持,得到了行业、企业更多的产业学习和实习实训支持。

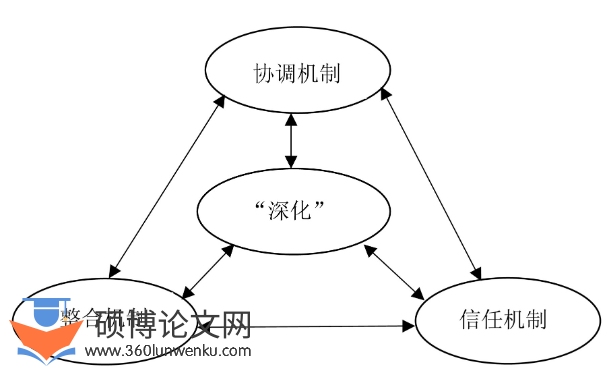

三、高职院校整体性治理的创新机制

(一)以协调政府和社会关系的内外融合的外部治理机制

高职教育利益相关者在国家政策的鼓励下不断衍生,不再仅限于政府或非政府部门及非营利组织,不断地向行业及其他机构延伸,教育与资本市场、国家组织之间的铁三角关系在不断地修正[10]。从教育投资这个视角,政府及非政府部门和非营利组织,当然包括行业企业乃至家长都是投入的主体,故而其利益和需求理应得到满足。基于此,基于整体性治理论,作为特定组织主体的高职院校在外部治理中需要建立“多元主体参与、资源协调整合、利益关系平衡、信息交互畅通”的机制。

1.主要投资人是整体性外部治理的基础

高职院校依据国家法律和政策,依法建立“政府投资举办、高职院校自主办学”的固定融合机制,协同政府从政策、资金、法律、服务、相关资源协调等方面支持高职院校在自主办学的前提下发展壮大,配合做好“放管服”与“管办评”的有机结合。建立政府对高职院校的“每月汇报、半年督导、每年考评”办学信息联通机制,以实现实时信息沟通,满足政府需求,实现“学校共治、利益共享”的治理目标。

2.行业企业是整体性外部治理的要点

推动高职教育的类型化发展,要遵循高职教育发展的内部逻辑,而产教融合是高职教育的底色[11]。根据相关法律法规和政策,形成高职院校与行业企业“资源共享,互惠互利”的固定合作机制,明确合作各方的投入、责任、权利和义务等,促进行业、企业参与高职院校专业(群)设置和建设,实现专业共建、课程共设、教案共研、学生共培、教师共用等治理目标。

(二)以服务教师和学生为主导的上下结合的内部治理机制

1.教师是整体性内部治理的关键

高职教育是我国高等教育体系的一个类型,高职师资队伍建设是高职教育高质量发展的重要保证[13]。高职院校整体性治理需要把教师生存发展作为关键,通过工会、教代会、学术委员会和教学指导委员会等机构,学校和教师实现有效地上下互动,共同协商,形成生存、生成和生彩的教师成长激励机制,建立“双师”身份认同机制和信息公开机制,满足教师生存发展的必要需求。

2.学生是整体性内部治理的中心

学生是高职院校整体性治理的最终、最直接的受益者。其参与高校的决策及管理过程有利于管理效率的提升及动态优化[14]。高职院校整体性治理需要把学生发展作为中心,通过学校内部规范的学生组织,形成全员全程全方位的“三全育人”机制,建立学徒与学生的双重身份认可机制以及学生“两代会”和校长直通车等信息披露机制,满足学生幸福出彩人生的需求。

(三)整合学校和二级学院的两级治理平台

组织行为学认为当管理对象少于8个至多不超过12个的时候,管理的效率是最为有效的[16]。而绝大多数高职院校的内设部门加上二级学院的数量,已经大大超过了12个管理对象数的上限。因此,高职院校必须建立学校—二级学院的两级治理平台。所谓二级管理,是在组织框架内,将行政、学术、群团等权力根据管理纵向的职责职能以及工作重点不断地分解—收缩—重新分解的过程[17]。这种组织管理与传统的集权式组织管理相对应,其实质是管理重心的下移,增强组织的环境适应性[18]。通过搭建跨部门综合性治理机构,可以克服学校内部的部门主义、各自为政的弊端,还可以调整与外部的横向关系,更好发挥学校的战略协作与统筹服务的作用,构建学校与外部通力合作、运转协调的治理网络[19]。以此为据,高职院校校级层面只需要在“三重一大”事项上保留决策、指挥、组织、协调、考核和奖惩等权力,而将其他事项的治理权力更多地让渡给二级学院,适当扩大目前二级学院的内设机构及其权力,将二级学院建设成为一种“准”横向的综合组织。

四、高职院校整体性治理的保障措施

(一)有效的权力让渡

职称论文怎么写

为了保证参与高职院校办学过程的利益相关者的积极性以及决策参与性得到持续发挥,需要搭建利益相关者利益共享平台[20]。我们知道,当组织结构不能完全适应管理目标和效益的动态优化时,组织机构内的“二层”机构或者下级执行层就会以“权裂”的形式向组织提出让渡权力的诉求[21]。因此,高职院校的权力让渡势所必然,既要将“法人”的治理权力部分让渡给二级学院使其具有“准法人”地位,也要将部分治理权力让渡给其他利益相关者使其能行使主体治理权力。分权不仅意味着权力的下放,也必然伴随着责任的承担和利益的共享,以体现责权利三者的一致性,保证各利益相关者既参与决策又高效执行,从而形成科学高效的“决策—执行”机制。首先,结合高职院校的发展实际,根据利益相关者现状,确认哪些权力是可以让渡,哪些权力不适合让渡;同时,要对让渡的权力进行界定,保证边界明显,使利益相关者和二级学院在开展治理时权力适度。其次,伴随权力下放的必然是责任,这就要求高职院校在明确下放各种权力以完成各种工作任务时,明确各利益相关者被授权后所需要完成的任务和所需要承担的对应责任,保证其权责相适。最后,与权力相随的自然是利益的获得,所以需要使利益相关者在行使参与治理权力时秉持“学校共治、利益共享”的整体性治理目标理念,互通信息有无,兼顾利益诉求,实现权利对等。

(二)优质的团队建设

二级学院团队是否高效,既依赖于又不全是凭借二级学院的“领导人”和“核心”人物,还取决于二级学院团队的“粘度”和“推动力”[22]。团队建设是二级学院充分发挥治理作用的关键,既是这个治理层面能否按授权进行科学决策的重点,也是这个团队能否高效执行的难点。一是高职院校选配二级学院党政主要负责人时,必须将政治站位坚定摆在最重要的位置,然后才是对业务过硬、勤政务实和廉洁奉公的要求,以保证学校让渡的权力能得到二级学院“领导人”和“核心”人物的正确使用。二是制定二级学院团队建设标准和要求,不断提升其治理能力和履责水平。三是通过二级治理平台的治理流程、功能确定、组织类型等治理要素的改革,使利益相关者的权力使用与利益分配在制度的约束下同向同行,彼此协调。

参考文献(略)