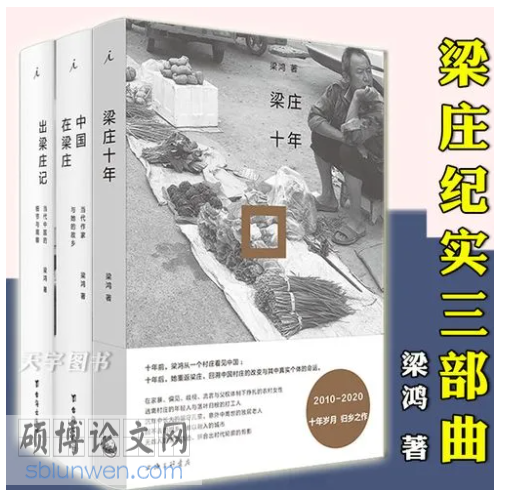

本文是一篇文学论文,笔者认为在“梁庄系列”作品中,梁鸿将自己的家乡梁庄作为主体,呈现了在社会转型下乡村的真实途径和乡村人的精神世界。《中国在梁庄》将关注点放在乡村的内部生活,通过对乡村的景观、乡村的生态、乡村的道德信仰等方面,显示出社会转型下乡村的现实状况和潜藏于其中的问题。《出梁庄记》则是从乡村的外部出发,将梁庄外出打工的农民作为写作的重点,通过描写他们在城市的居住条件、工作环境、打工经历来描写农民工生活的艰辛,努力将他们在城市生活中的精神和心灵的伤痛加以细致的呈现。

1 传统的乡土书写经验

1.1 鲁迅式乡土批判

鲁迅在《中国新文学大系·小说二集序》中确定了乡土文学的概念,将其等同于“侨寓文学”,把它看作是远离乡土的回忆式写作,即指乡土作家在离开故乡到北京后的写作。他们书写的乡村已经是过去式的乡村,落后的乡村,他们的目的是要以知识者的身份对乡土的现状进行批判和启蒙。鲁迅作为乡土文学的特殊存在,绘制和创造了 20 世纪中国乡村的社会图景,既表达了对中国农民的同情与悲悯,又批判了中国农民麻木和愚钝的精神状态,开创了批判式的乡土写作模式。

可以说,鲁迅的乡土批判式小说与鲁迅的人生经历和当时所处的时代环境有莫大的关系。鲁迅青少年时期经历了家庭的变故,对世间的人情的冷暖有了体味。同时鲁迅幼时一直受中国传统文化的影响,之后在南京求学时,又接触了现代的科学文化知识,再加上留学日本使他接受了西方的现代思想和文化的熏陶,对中西文化的对比,让他逐渐发现中国社会的问题,之后的幻灯片事件直接触发了鲁迅对于民众进行启蒙与批判的决心,于是他弃医从文,走上了对中国社会的启蒙之路。而此时的社会正值五四新文化运动的高潮,提倡思想解放,推翻旧的统治。于是,鲁迅抱着满腔的热情和对改造中国的美好希望,投入到新文学运动和文学实践活动中。他选择了乡村这片古老且又多灾多难的大地,以及生存于其上的数万国民,着重于展示他们精神和心灵的麻木、狭隘和愚昧,从此揭示民族和国民病痛,改造国民性成为他的终极目标。对中国民众启蒙的责任担当以及由此出发的对于中国文化传统的反叛成为他乡土书写的最有力基点,他细致的描绘了旧中国乡村的破败、闭塞和落后,农民贫困的生活和麻木、愚昧的精神现状,以及人与人之间的隔阂和冷漠。落后破败的鲁庄和未庄成了旧中国乡村的典型想象,阿 Q、祥林嫂等成为农民的代表。

文学论文怎么写

..............................

1.2 沈从文式田园牧歌

与鲁迅的批判式乡土书写不同,沈从文将田园牧歌式的乡土书写范式发挥到了极致。他营造了一个原始自然的湘西世界,还创造了他理解的“都市世界”。在对两个世界中的人性、道德和文明的对比后,他选择了和谐自然的乡下世界。这一世界与城市的喧嚣保持着一定的距离,是在一种极自然的状态下来展现湘西人的生活情状、风俗民情和人生信仰,让读者了解和体验到具有强悍力量的古老民族和人民旺盛的生命力,以及人与自然和谐相处的友好关系。他笔下的乡村没有鲁镇的破败凄凉,不是死气沉沉的景象,而是充满了静穆与美好。

首先,沈从文在营造的湘西世界中展示了湘西秀美的田园风光。之所以选择湘西作为乡土书写的主要对象。是因为沈从文出生于湘西的凤凰县,其独特的地理位置让湘西对外界社会保持着封闭与半封闭的状态,而且受其所处的的湘楚文化和苗文化的影响形成了湘西人率真,浪漫的性格。沈从文从小受这一环境的熏陶,家乡的山,家乡的水,家乡的磨房,家乡的渡船和竹林都给他留下了深刻的记忆,因此他在日后的创作中作给人们带来了关于湘西的山水图画。《边城》中对白河及其周围景色的描写,《月下小景》中对迷人的黄昏景色的描写,都让人们感受到了远离繁事的单纯古朴的环境,对这一世外桃源产生了向往。其次,描绘了和谐淳朴的风俗民情,“民俗风情是人们在世代相传中沿袭而成的一种生活模式,是一个群体的语言、行为和心理”①。沈从文在作品中展现了独特的湘西风俗,如对歌风俗,这是男子对自己所爱慕的女子追求和表白的方式,在作品《龙珠》中对此做了详细的介绍,“郎家族男女结合,在唱歌大年十端午时,男女成群唱成群舞,女人们各自穿了峒锦衣裙。各戴花擦粉供男子享受,平常时,大号天气,下或早或晚,在山中深河,在小溪唱着歌,把男女吸到一块来接,在太阳下或月亮下成了熟人,做着只有顶熟的人可做的事。在此习惯下一个男子不能唱歌,他是种羞辱,一个女子不能唱歌他不会得到好丈夫,抓住自己的心放在爱人的面前,方法不是钱,不是梦,不是门房,也不是假装的一切,只有真实热情的歌”,②《边城》中天保和傩送,同时爱上翠翠。他们便通过唱歌的方式分别向翠翠表达自己的喜欢,以此决出胜负。可见对歌的方式让男女可以自由的结合,不受门第金钱观念的影响,也不用听从父母之命媒妁之言,体现着一种自由健康的情爱关系。除此之外,沈从文的作品中还有很多关于湘西节日习俗的描写。如《边城》中对端午节的细致描述。端午节湘西的人们要穿新衣,还会用雄黄酒将王字画在脸上。在吃完鱼肉酒菜后到河边去看龙舟比赛并为赛龙舟的人摇旗呐喊。在赛船后还玩抓鸭子比赛。“船与船的竞赛,人与鸭子的竞赛,直到天晚方能完事”,③沈从文对湘西端午节赛龙舟热闹场面的描述让人们感受到了传统节日带给湘西人的快乐与自在,幸福与真实。这些风俗民情的介绍展现了湘西人与人,人与自然,与社会与环境的美好融合。

.................................

2 乡土新象——梁庄的真实图景

2.1 山乡巨变:陌生的梁庄

“从什么时候起,乡村成了民族的累赘,成了改革发展与现代化追求的负担,从什么时候起乡村成为底层边缘病症的代名词,这一切都是什么时候发生的?又是如何发生的?它包含着多少历史的矛盾与错误,包含着多少生命的痛苦与呼喊?”①这是梁鸿在社会转型的时代背景下面对山乡巨变产生的疑惑。为了解释这些疑惑,找到问题的答案,梁鸿回到了自己的家乡梁庄,呈现了现代化进程中梁庄物理形态的坍塌,精神结构的变异和村庄文化的失落,以及通过对农民工离开土地,进城辛苦打工生活揭示,展示了农民的心灵、情感、生活上的疼痛,对梁庄有了新的理解和认识。

2.1.1 蓬勃的废墟村庄

当梁鸿再次走进家乡,梁庄已不再是童年所熟悉的样子,眼中自然明媚的村庄早已变成蓬勃的废墟村庄。虽然村庄的地理位置并未发生改变,但行走在梁庄的街道上,梁鸿早已辨识不出房屋归属于谁家,原因在于受城市化进程的影响,农村也加快了发展的步伐,村庄整体的外在形象已经发生了翻天覆地的变化。一座座高楼在乡村平地而起,尖顶的欧式设计,宽敞气派的庭院,很有现代化的样子。但不和谐的是,其间还夹杂着一些老式的旧屋,长满荒草的庭院,塌落的房子,倒掉的院墙。整体看上去,繁华中又多了一种荒凉破败之感。这仅仅是外在的观感,殊不知这样的景观呈现也暗含着乡村内部结构的变动,以往的房屋是以家族为中心,向远处扩散,依据家族的亲近关系、人口状况来进行分配,现在却变成了以经济为中心,有能力的人会选择地理位置较好的地方盖新房,不分姓氏,因此道路两旁的那一排排新房也是村里有钱人地位和权力的象征。

村庄的房屋是新旧混杂的,但崭新的房屋却并未有人居住,往往是人去楼空。这样的现状是与农村的贫穷与落后紧密相关的,也反映出农村人口的流失。梁庄作为农业大省河南的一个村庄是以农业生产为主,农民世世代代依靠土地为生。《乡土中国》中费孝通说到:“乡下人离不了泥土,因为常在乡下住,种地是最普通的办法”,①但是虽是农业产粮的大县,大型的企业和工业支柱产业却几乎为零,这也使得梁庄在改革开放的浪潮中一直处于劣势地位。并且随着现代化的飞速发展,尤其是城市化进程的加快,城市在不断地向农村扩展,占用了农村大量的土地,使得原本依靠土地为生的农民的生活更加的窘迫,一年来微博的粮食收入无法供养一家人生活的各项支出。而与此同时城市化的建设又需要极大的劳动力,因而更多的人为了求得更好的收入,更好的生活条件,奔向了城市。土地不再是农民获得生活的唯一保障,他们开始在城市里打工或者做生意,到城市里求生存求发展。即便在城市里的工作条件并不满意,都是在菜场、建筑工地或工厂里的工作,但他们宁愿卖菜当建筑工从事最低价的工作也不愿意回去种地,因为种地不仅耗时耗力,而且农产品的价格又比较低,无法满足一年的生活所需。即便在城市赚不到很多的钱,有的甚至受伤或者死亡,但总的来说还是要比回家种地收入的相对高了许多,最终农村逐渐呈现出空心化的状况。

.....................................

2.2 生命的状态:梁庄人本真性的消解

在充满着冲突和裂变的现代化进程中,梁庄的打工者呈现出了精神和肉体双重悬空的异化状态,对于乡下农民来说,离开乡土,初次进城,城市是丰富多彩的,光鲜亮丽的形象。然而当这些农民真正的进入城市,成为城市的一名工作者城市,却离他们越来越远,他们没有时间去欣赏街边美丽的风景,高大的建筑,炫彩的灯光,他们只能每天拖着沉重的皮囊去承受繁重的劳作和漂泊的无奈与心酸,由此可见,他们走向城市的道路,“绝不是铺满鲜花的康庄大道,而是一条沾满了污秽和血的崎岖小路”,①梁鸿成功地体察到城乡之间双向流动的矛盾处境,在《出梁庄记》和《中国在梁庄》中呈现了中国的乡土农民背井离乡去城市谋求发展的生存之苦和心灵之痛,人的本真性逐渐消解。

2.2.1 身体的负重

梁鸿在《出梁庄记》中真实的记录了在全国各地外出打工的梁庄人在城市生活,在《出梁庄记》后面的附录中我们可以清楚的看到书中人物的主要信息。这些梁庄打工者不断的流转于各个城市,他们当中年龄最大的是 55 岁。最小的只有 18 岁,打工时间最长的达 32 年,最短的才刚刚进入浩大的打工队伍中。他们没有显赫的背景,也没有很高的学历,因此在城市当中仅能靠体力劳动赚取微薄的工资,从事着社会底层的工作,如工人、三轮车夫、保安、收废品、校油泵、小生意人、小摊贩······为了更好的了解梁庄打工人在城市的工作和生活,梁鸿跟随在城市做着三轮车夫的乡亲们一起体验拉货的工作,也亲自的走访了在工厂工作的乡亲们的工作场所,体会到这些打工者的艰难,每天早出晚归工作十几个小时,赚取的工资也是十分的微博,并且工厂里还存在着劳资矛盾,工人们的工作时间很长,但是工资水平却很低。梁鸿对一些规范的企业做了调查,了解到工厂给工人的基本工资是按照国家规定的最低标准 1200 元发放的,如果加班付出更多的时间工作才能赚到基本工资以外的收入。但是有些工厂为了避免在周六日加班付出更多的劳动报酬,就选择在平时增加加班机会,这就意味着即使加再多的班,挣取的工资也仅仅是一小部分。这就是打工者的真实的工作情况,每天十几个小时都被机器控制着,如同机器人一般从事着高强度的流水线工作,连上厕所的空隙都没有。除此之外,工厂也不鼓励工人之间交流往来,因为这样不利于提高工作效率。

................................

3“梁庄系列”小说乡土写作的新经验................................. 22

3.1 双重立场的乡土书写........................................... 22

3.1.1 民间立场..................................... 22

3.1.2 知识分子立场...................................... 23

4“梁庄系列”小说的创作成因与价值............................................ 31

4.1“梁庄系列”小说的创作成因................................ 31

4.1.1 乡土书写之困境.......................................... 31

4.1.2 乡土书写之理想................................................... 33

结语............................... 39

4“梁庄系列”小说的创作成因与价值

4.1“梁庄系列”小说的创作成因

梁鸿在写作文学作品前,她的文学批评活动主要是围绕乡土进行,在深入的乡土研究过程中,梁鸿对乡土的现状有着清晰地认知,她看到了城市的不断发展和农村的日渐衰落,由此也让越来越多的人选择生活在城市当中,而越来越多的年轻作家从来没有生活在乡村,他们的家乡就是那个灯火辉煌的城市,因此梁鸿的“梁庄系列”小说的创作就是要打破乡土书写在当代后继无力的困境,追求理想的乡土书写。

4.1.1 乡土书写之困境

梁鸿的“梁庄系列”小说创作就是要打破当下乡土写作中存在的乡土现实与作家虚构写作距离的困境。她深切地认识到中国在不断的发展,如今中国的现代化进程和城市化进程非常的迅速,科技的不断发展,社会不断的进步,市场化和全球化不断普及,城市的发展越来越繁荣和昌盛。一部分农村被城市化带动,乡村得到了发展,不过也有一部分农村地区的发展并未跟上社会的发展步伐。梁庄正属于这落后的一部分,因此梁鸿回到家乡,通过对梁庄的展示,引发社会大众对于乡土的关注,呼吁知识分子走出书斋,去了解真实的乡村生活,拉近与土地的距离,从而带动乡村的发展。

乡土书写的另一困境,即随着时代的不断发展,乡村去往城市成为了乡土文学炙手可热的话题。人们越发的向往城市的生活,乡村中的青壮年都要去城市打工挣钱,乡村中的女孩想要嫁给城里人,成为城里的媳妇,过着村里人人羡慕的生活。她们认为只要来到城市就一定过得比乡村更好,就一定会挣到更多的钱,生活得更加幸福,可是事实真的是如此吗?越来越多的作家将目光转向了此处。人们对城市的向往,让关于乡土的作品也越来越少,真实再现乡土的小说已经很难再找到了。更何况现在的乡土已经不是传统意义上的乡土,而是变异的乡土。梁鸿试图突破这一困境,她通过《中国在梁庄》让人们看到了乡村的空虚,又在《出梁庄记》中让人们了解到城市的发展,但她没有将城市与乡村进行对立,而是通过乡村的留守者和在城市外出的打工者来了解在现代化的发展过程中乡村如今的面貌和村民的情感和生活状况,以城市化背景下的梁庄来反映当下的乡土现实,反映当下乡土存在的问题。

文学论文参考

..........................

结语

乡土书写一直在文学写作中占主导地位,但面对城市化进程的加快,乡村的破败让其逐渐的受到忽视,处在写作的边缘地位。而百年间积累的乡土写作方式又束缚着历代作家的乡土写作。如何书写当下受现代化进程的影响不断变动的乡土成为一个至关重要的问题,这引起了文学界对乡土写作现实的反思。作为批评家和大学教师的的梁鸿,一直对乡土文学有着深入的研究,与此同时梁鸿的故乡“梁庄”也在现代化进程的冲击下发生着变化。因此梁鸿选择返回家乡,在深入的调查和走访后写作了《中国在梁庄》和《出梁庄记》。

在“梁庄系列”作品中,梁鸿将自己的家乡梁庄作为主体,呈现了在社会转型下乡村的真实途径和乡村人的精神世界。《中国在梁庄》将关注点放在乡村的内部生活,通过对乡村的景观、乡村的生态、乡村的道德信仰等方面,显示出社会转型下乡村的现实状况和潜藏于其中的问题。《出梁庄记》则是从乡村的外部出发,将梁庄外出打工的农民作为写作的重点,通过描写他们在城市的居住条件、工作环境、打工经历来描写农民工生活的艰辛,努力将他们在城市生活中的精神和心灵的伤痛加以细致的呈现。

在对乡村现实书写背后,梁鸿打破传统乡土书写范式,突破当下乡土写作存在的虚构和乡土终结论等写作困境的一次勇敢尝试,为社会转型下乡土文学的书写提供一种可供借鉴的答案。她选择的双重立场,既可以让农民得到言说的机会,充分表达自己的情感和生活诉求,又可以以渊博的学识和亲切的学术思考从知识分子的立场对乡村的现代化命运进行思考,表达对现代文明的忧虑。同时梁鸿还将非虚构写作的多种文体实践引入到乡土写作之中,借鉴了田野调查、方志研究和口述实录等新闻学、人类学、历史学和社会学等方法。走出书斋,进入田野,拉近乡土与现实的距离,直面乡村现实,在与村民的交流和互动中感受乡土的变化,这种多种文体交叉的写作方式为乡土书写提供新的经验,让乡土写作一种独特的形式存在。她还将永恒不变的乡愁作为乡土写作的一种方法,在对自我的探源中重新发现乡的重要意义,并将乡愁放在现代性视野下进行关照,表达对乡村现状的忧思。不可否认,梁鸿的创作也存在着局限, 但她提供了一种乡土写作新的可能,让人们看到了现在的乡村是怎样的?又应该怎样的去书写乡村?以及为什么要去写乡村?从这写层面来说,它具有一定的启发性。

参考文献(略)