第一章 唐散传繁荣与刘禹锡的传记创作

第一节 唐代散传繁荣的原因

一般来说,我国古代传记文学主要包括两大类,即杂体传记和史传文学作品。前者包括除正统史传文学之外的各类体裁的传记作品,后者指历朝统治者督促编修的纪传体类史书中的人物传记②。陈兰村在《中国古典传记论稿》中将杂传进一步划分为专传、类传和散传。“专传”指独立成书而篇幅较长的单人传记,如唐代慧立所著的《大慈恩寺三藏法师传》。“类传”指的是单独成书的某一类传记文,因书中多是按类别编选的人物故事合集,故被称作“类传”。“散传”虽然也是一人一传,但并不单独成书,而散见于各家文集中,如萧统的《陶渊明传》①。韩兆琦先生主编的《中国传记文学史》在绪论部分首次提出将单篇的个人传记命名为“散传”,这一词语源自明人李开先的《亡妻张宜人散传》。根据韩兆琦先生的观点,散传是指兼具文学性和传记性的各类单独成篇的作品,是纪传体史书以及杂传、类传的衍生物,包括自序、传状、碑铭等②。后在《中国古代传记文学略论》一文中韩兆琦更加详细具体地论述了中国古代传记文学的分类。他认为散传“是指历史文人所写的具有传记性质的单篇作品。这类作品名目繁多,在当时有不少是用于各种场合的应用文,如碑文、墓志铭、墓表、祭文、行状,以及某些著作的自序和他人所写的序言等等。”③本文所言及的“散传”一词即以此为准,笔者认为中唐散传的繁荣有以下几个方面的原因:

一、唐朝正史地位的提高与民间作传的热潮

史书的编撰可以分为官修史书和私家所修的史书,两者是相辅相成的。我国历朝历代的统治者都十分重视史书的修撰和本民族历史的记载和保存,证据之一是史官制度有着极其悠久的历史。据刘知己在《史通· 外篇·史官建制》中的记载,早在黄帝时期古代帝王便十分重视史官的重要作用。与此同时,私家所修的史书也取得了辉煌成就,是对正史的一个有益补充。在《史通通释·辩职》中刘知己以《左传》《史记》《汉书》为例,肯定了私家修史取得的成就:“然则古来贤俊,立言垂后,何必身居廨宇,迹参僚属,而后成其事乎?”④到了唐代,君主对修史的重视更是到了无以复加的地步。隋朝结束了自东汉末年以来长达400 多年的战乱,然而由于统治者的骄奢淫逸和不思进取,大一统局面很快被起义推翻,社会面临再次陷入一片混乱的危机。在这样的历史背景下,唐朝的统治者不得不吸取现实的教训,从前代的灭亡中总结治国经验并以史为鉴,时刻警惕王朝覆灭的风险。唐开国皇帝李渊就曾在诏书中明确具体地规定了修史的主要目的,即“考论得失,究尽变通,所以裁成义类,惩恶劝善,多识前古,贻鉴将来”,这在以前是不曾有过的。①唐太宗李世民也曾说:“以史为镜,可以知兴替。”这些都反映了唐初统治者对待正史的态度。在政策的执行上,从贞观三年开始,唐统治者就将史官移置禁中,利用统治者的权威来督促正史的修撰。《唐会要·史馆上·史馆移置》对唐朝史馆设立时的情形作了如下记载:“贞观三年闰十二月,移史馆于门下省北,宰相监修,自是著作局始罢此职。及大明宫初成,置史馆于门下省之南。”②刘知几在《史官建制》中有言:“暨皇家之建国也,乃别置史馆,通籍禁门。西京则与鸾渚为邻,东都则与凤池相接。馆宇华丽,酒馔丰厚,得厕其流者,实一时之美事。”③可见,唐朝统治者把史书的修撰纳入国家管理的范围之内,设立专门的机构,命朝廷选拔的专人来掌握史书的修撰,并任命宰相来监修国史。自此,唐朝的史馆制度正式形成。在统治者的重视之下,从贞观三年到贞观二十二年的短短时间里,唐朝完成了八部正史的修撰。在《周书》《北齐书》《梁书》《陈书》和《隋书》修成之时,唐太宗有言“将欲览前王之得失,为在身之龟镜。公辈以数年之间,勒成五代之史,深副朕怀,极可嘉尚。”④唐朝统治者对于修史的重视可见一斑。

............................

第二节 刘禹锡的传记创作

刘禹锡始终以严肃认真的态度来进行文章创作,追求人生的不朽,重视“立德立功立言”。他在《因论七篇序》中说:“造端乎无形,垂训于至当,其立言之徒。”这种态度同样体现在他的传记文学作品当中。

一、集纪文

集纪文即集序文,刘禹锡父名绪,为避父讳故名集纪文。作为一种文学形式而存在的唐代集序文,是中国古代文学长河中不可或缺的重要组成部分。唐代文人十分重视个人作品的整理和保存,故多请托当时卓有名望的文人或好友为自己的作品写序文。从初唐到中唐,集序文的创作模式多有变化。杨炯的《王勃集序》在叙述文学源流和记载文集编撰过程之外还加入了对王勃生平的叙述,由此初步形成了唐人的序文模式。①但这种对作者生平的叙述多是简而言之,与当时人对文集序这种文体的认识是分不开的。张说在《洛州张司马集序》中也说:“详诸别传,可略言焉。”②这些都体现了初唐时期文集序作者文体意识的自觉。盛唐时期,一种相对固定的文集序写作模式形成了。一般都是序头叙述文学源流,序腹对作者进行评议,序尾叙述文集的编撰过程。中唐以后,集序文的基本结构又发生了变化,主要包括以下三种模式:第一是序头叙述文学源流,序腹对作者进行评议,序尾阐述文集编撰过程。第二是省去了序头,只保留序腹和序尾,第三是序头叙述文学源流,序腹不仅有对作品的评价,还有对作者事迹的叙述,最后再写序尾。由此可以看出,中唐集序文的变化主要体现在序腹部分,有的评述作品有的评述作者事迹,有的两者兼而有之。

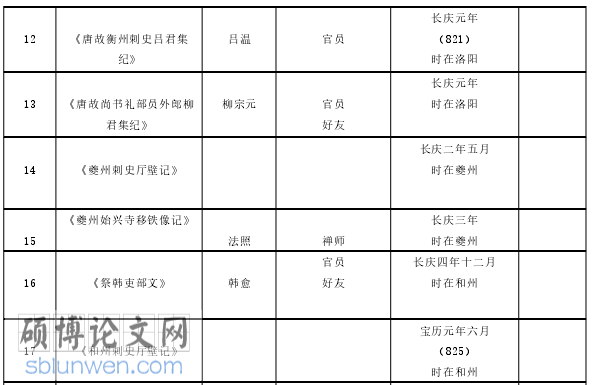

刘禹锡集纪文 8 篇,分别是为董侹所作的《董氏武陵集纪》,为吕温所作的《唐故衡州刺史吕君集纪》,为柳宗元所作的《唐故尚书礼部员外郎柳君集纪》,为僧人灵澈所作的《澈上人文集纪》,为李绛所作的《唐故相国李公集纪》,为韦处厚所作的《唐故中书侍郎平章事韦公集纪》,为卢象所作的《唐故尚书主客员外郎卢公集纪》,为令狐楚所作的《唐故相国赠司空令狐公集纪》。通观刘禹锡的集序文作品可以发现他主要采用的是第三种模式,在序文中详述作者生平,因此序文可以当做作者小传来看,具备了传记文学的因素。

...........................

第二章 刘禹锡的传记文学思想

第一节 实录精神与儒家思想的坚守

班固在《汉书·司马迁传赞》中指出:“自刘向、扬雄博极群书,皆称迁有良史之材,服其善序事理,辨而不华,质而不理,其文直,其事核,不虚美,不隐恶,故谓之实录。”称赞了司马迁在撰写《史记》的时候能够秉笔直录,做到“不虚美,不隐恶”,这一原则为后代传记作家所继承,成为编修正史和为人作传的重要准则和追求。

(一)实录精神

中唐时期,白居易曾作《立碑》一诗对当时盛行的谀墓现象进行了深刻的讽刺,他认为为史为文都须真实:“书事者罕闻于直笔,褒美者多睹其虚词……若行于时,则诬善恶而惑当代;若传于后,则混真伪而疑将来。”①指出碑文撰写者容易对碑主一味赞美、歌功颂德的现象。陈兰村先生在《中国传记文学发展史》中提到“社会发展到某个阶段总是要寻找某些人格典型来维系它的统一性,规范人们的生活行为。古代作家们立传刻碑,就是塑造他们理想人格美的一种重要而普遍的途径”。②陈先生指出传记家写作传记的一个重要原因即借传记这一独特的传人文体来寄托自己心中的理想人格,传记要求的真实性使得这种人格理想更易于为读者所接受和认同。③从文物与文献价值的角度说,清人叶昌炽在《语石》一书中则指出“至于订史,唐碑之族望及子孙名位,可补《宗室》《宰相世系表》。建碑之年月,可补《朔闰表》。生卒之年月,可补《疑年录》”。④在这里,叶昌炽指出了碑刻文可以起到“补史之阙”的作用,若想在与历史互证时“无不吻合”,则碑刻等传记文学在创作时必然要遵循“实录”原则。

刘禹锡在撰写碑铭时多用冷静客观的笔触,一方面务求从传主的实际情况出发,做到秉笔直录,另一方面考虑当时的国家利益,尽量忠实地还原历史人物的面貌。郭预衡在《中国文学史》中称刘禹锡“传记碑文能简洁扼要地勾勒出人物的主要特征 ,少虚谀不实之词”。

刘禹锡所作的《高陵县令刘君遗爱碑》,据《中国古代水利法规初探》记载:“长庆三年(823)高陵县令刘仁师依据《水部式》条文,控告泾阳大地主霸占郑白渠水源,致使下游高陵等县失于灌溉的案子,所征引之《水部式》条款是:‘决泄有时,畎浍有度,居上游者不得拥泉而专其腴。每岁少尹一人行视之,以诛不式。’”⑤对于此事,《新唐书·地理志》中也有相关记载,京兆府高陵下注云:“有古白渠,宝历元年,令刘仁师请更水道,渠成,名曰刘公,堰曰彭城。”可以见出,刘禹锡在为刘仁师作这篇碑文时正是参照史实记载的,根据主题的需要,选取传主一生中具有充分代表性的事件,全文略无溢美之词而是真实地塑造出了一个敢于为民请命,政绩卓著的好官形象。

................................

第二节 对文以见志思想的贯彻

贞元九年(793),刘禹锡进士及第后旋即又应博学宏词科,一时之间名动长安。次年,满载荣誉的刘禹锡回家省亲,途经华州时省堂舅卢徵,写了“明志”之作《华山歌》,尤其是末句“丈夫无特达,虽贵犹碌碌”表明了刘禹锡不同于流俗的志向。其中“特达”取自《礼记·聘义》:“圭璋特达,德也。”“特达”指德才兼备,刘禹锡认为男子汉不仅要有高尚的品德,还应具备出众的才干,否则即使显贵了也不免是个庸碌之辈。这就反映出刘禹锡所追求的目标不是荣华富贵,而是为国家干一番事业。②虽然这首诗是刘禹锡在对人生感到踌躇满志的青年时期写下的,但是这种坚定的人生信念和对君子品格的推崇却是刘禹锡一生恪守的,哪怕在长达二十余年的贬谪生涯里,他也从来没有改变初心。刘禹锡在进行文学创作时“文以明志”的思想总是看似不经意地流露在字里行间,正如他在贞元十年写给权德舆的信《献权舍人书》中所说的“乃今道未施于人,所蓄者志。见志之具,匪文谓何?”。可见刘禹锡把文章当成了见志的工具,通观刘禹锡的传记文学作品,笔者将这种“志”归纳为三个方面,即为文、为官和为人。

一、为文——提倡经纬之作

吴汝煜先生是这样评价刘禹锡的:“刘禹锡是一个重在实行的人物。他随时准备把自己的政治思想付之实行,曾说‘古者言之必可行,非乐重空文耳。有人民社稷,固可践其言也。’(《答饶州元使君书》)可是,由于他一生三次遭受挫折,终于未能获得有效地施展抱负的机会。”①或许正是因为常年被贬谪导致刘禹锡的政治思想无从付诸实践,在研究刘禹锡的传记文学作品时我们能够发现他虽远离庙堂,但仍时刻“忧其君”,在文章中阐述自己的政治见解。

刘禹锡在《唐故中书侍郎平章事韦公集纪》一文中对韦处厚的文章大加赞赏:

谨按公文未为近臣已前,所著词赋、赞论、记述、铭志,皆文士之词也,以才丽为主。自入为学士至宰相以往,所执笔皆经纶制置财成润色之词也,以识度为宗。②

在这里我们可以看出刘禹锡将文章分为两大类,即“文士之词”和“经纬之词”。他认为韦处厚成为翰林学士之前所作的文章为“文士之词”,内容包括重视抒情和辞藻的诗词歌赋之作;另一种是成为翰林学士之后为朝廷意旨所作的“经纬之词”,认为是他们提升了韦处厚的文章境界,突出了文章润色王业、宣扬朝廷意旨的重要作用。③我国古代文人受儒家传统文学观念的影响非常深,刘禹锡也不例外,从“文士之词”与“经纬之词”的分类就能看出他对儒家传统文学观念的继承。刘禹锡将文道与治国之道联系在一起,他认为文人创作的文章应该有益于教化和政论,而后才是描摹事物、抒发情志的诗赋类作品,这也是他在《唐故衡州刺史吕君集纪》中说“古之为书者,先立言而后体物,贾生之书首《过秦》,而荀卿亦后其赋”的原因。除此之外,刘禹锡还多次在文章中提到作文与为政和行道的关系。

传记文学论文参考

第三章 刘禹锡传记人物的选择................................37

第一节 志同道合的友人............................................37

第二节 政绩卓著的官员....................................41

第三节 淡然处世的方外禅师.................................49

第四章 刘禹锡传记作品的叙事手法......................................58

第一节 兼采风骚,行文错落有致..............................................58

第二节 叙颂结合,人物定位准确................................60

第三节 选材突出,人物形象鲜明..............................63

结语....................74

第四章 刘禹锡传记作品的叙事手法

第一节 兼采风骚,行文错落有致

作为我国古典文学现实主义和浪漫主义的两大源头,《诗经》中的“风”和《楚辞》中的“骚”如一条绵亘蜿蜒的河流给后代文人带来源源不断的给养。仔细阅读刘禹锡的传记文学作品,我们能够发现他不仅在立题取意上受到“风骚”的影响,而且在为文的遣词造句上也兼有《诗经》和《楚辞》风味,音律和谐,读来令人心旌摇曳。《诗经》在形式上最突出的特点是它的四言句式,据统计,全集 305 篇共计 7284 句,其中四言 6636 句,约占 92%。这种四言句式的书写形式对后世的垂范作用是巨大的,表现之一便是铭辞的书写。“铭辞这种文学体裁产生得很早,它的产生与古代祭祀相关,春秋战国时期的很多青铜器就有铭辞,并已形成一定的格式,形式以四句为多,风格典雅古朴,有些还符合音韵节律”。一直到定型于汉魏六朝的墓志铭,这种四言句式的书写形式依然被保留并逐渐走向形式化的道路。章学诚在其《文史通义》外篇一《墓铭辨例》中说:“六朝骈俪,为人志铭,铺排郡望,藻饰官阶,殆于以人为赋,更无质实之意。”刘禹锡在其墓志铭碑文撰写中虽然大部分仍旧沿用了四言句式,但是并不呆板,这是因为他能够吸收《诗经》在语言运用上的特点,在铭文中使用的双声、叠韵、叠字、重章特别多,读起来语音和谐,朗朗上口。

在《高陵县令刘君遗爱碑》中,刘禹锡写道“驶流浑浑,如脉宣气。蒿荒沤冒,迎耜释释”。其中的叠字“浑浑”和“释释”就颇具《诗经》特色,生动形象地写出了水道修葺成功后河水奔涌的情态和百姓欢腾的场面。《许州文宣王新庙碑》中“登登其杵,坎坎其斧。绳之墨之,凿枘枝梧。载涂载奂,默焉陵虚”。《诗经·大雅·绵》即有“筑之登登”语,《诗经·魏风·伐檀》中亦有“坎坎伐檀兮”之句,在音节上的协调性上,二者有异曲同工之妙。墓志铭中的铭文一般采用四言句式,而刘禹锡在其纪功碑《高陵县令刘君遗爱碑》中却别开生面独具匠心地采用了骚体文的书写形式,其铭文曰:“噫!泾水之逶迤。溉我公兮及我私。水无心兮人多僻。锢上游兮乾我泽。时逢理兮官得材。墨绶蕊兮刘君来。能爱人兮恤其隐。”富有节奏美感,楚地方言“兮”字的运用极具《楚辞》风味。《在代郡开国公王氏先庙碑》的铭文里面,刘禹锡也大量使用音韵铿锵读来朗朗上口的叠字叠词,“上宫之仪,四室耽耽”“孝孙兢兢,执爵而升”“水陆具来,膻芗毕登。

传记文学论文怎么写

........................

结语

长久以来刘禹锡的文名一直被诗名所掩,近代学者在论及刘禹锡的散文创作成就时往往一笔带过,其传记作品更是少有人提及。笔者认为,刘禹锡的传记创作在数量和影响上虽比不上韩愈和柳宗元,但仍有其独特的价值。品读、研究这一部分作品,我们可以发现时代背景与刘禹锡的传记创作之间的关系。唐朝统治者将史书的修撰纳入国家管理的范畴,设立专门机构,选拔专人掌管史书修撰,这样的时代背景使得碑志、行状、自传、集纪等各种形式的传记作品应运而生,刘禹锡也有不少创作。

观其文,知其人。不管是碑志墓表还是祭文、集纪和厅壁记,刘禹锡都老实诚恳、笔调平实地去记述传主的生平和功绩,抒发真情实感,毫不花哨。刘禹锡在传记创作中坚持秉笔直录,以严肃认真的态度去考证传主的事迹,少虚谀不实之言,这正符合他耿介傲岸的人格。刘禹锡还以儒家准则修身,大力倡导复兴儒学,故其传记文学作品中随处可见他对礼制的推崇和对孝悌的颂扬,这正符合他中正温和的观念。在进行传记创作时,刘禹锡能够融入自身的切身体验,对传主抱以或同情或惋惜或敬佩的情感,这种情感又往往是节制中庸而不至于泛滥的,故刘文真挚朴实的笔触总有打动人心的力量。对于传记人物的选择,刘禹锡有自己的一套标准,或志同道合如柳宗元,或文才上惺惺相惜如令狐楚,或为官政绩卓著如奚陟、李绛、刘仁师。除了为他人作传,刘禹锡还自作传记剖白内心。在生命的火花行将熄灭的时候,他将藏在心里三十七年之久的话一吐为快,让我们在看似平静的文字下读懂了一颗动荡的心灵,也看到了他虽九死而犹未悔的坚贞。

中唐文章的变革使当时的文坛呈现出一种新的风貌,身处其中的刘禹锡自然会受到影响。难能可贵的是,在适应这种变革的同时他仍能保持自己独特的风格,自为轨辙。受当时古文运动的影响,刘禹锡的传记作品呈现出骈散结合的特征,能够根据表情达意的需要随意挥洒。与韩愈传记中更注重的文学性所不同的是,刘禹锡的传记更倾向于还原传主的真实情况。在对传主形象进行描摹刻画的时候,他能够首先用一个简短的评价对传主进行定位,然后采用边叙述边赞颂的方式展开描写。他笔下的人物或清直或耿介或直言敢谏,总是能给人留下深刻的影响,这是因为在传主的生平事迹中,刘禹锡总是能选取出最能突出传主形象的典型事件。

参考文献(略)