本文是一篇文学论文,笔者认为相比于之前的“反右运动”和 1963 年以后的“大写十三年”时期,1958—-1962 年间的历史题材书写来自政策方面的松动和权力话语的提倡,作家的想法还有曲折表达的空间。知识分子通过历史题材书写,一方面表达了对权力话语和时代主潮从认同、服从到共谋的过程,同时借历史人物与事件与当时的背景影射或“置换”,完成了对权威者的“进谏”或思考性的批判,有限地表达了久被压抑的自我主体性,进而在知识分子被污名化的年代正面展示知识分子的特质,当然也包含了对自我身份的认同。

第一章 历史题材书写中创作主体对于权威话语的共谋

第一节 历史题材书写的多义和隐喻性特征

任何一种文学活动,构成它的要素都蕴含着特定的历史维度,在创作文学作品时,也同样免不了依照甚至屈从于当时的历史场域,但呈现方式却可以运用不同的史观。对特定“历史事物”的观照本身是一种主观化极强的思维活动,因此衍生出的结论也会具有多元性。文学与历史之间的关系也非单向,文学不是仅仅是被动的反映历史客体,也同样有“建构历史的现实动因”①,表现为通过创作主体所描述的故事情节来传达一定的历史史观,这就能动地决定了历史以何种面貌呈现。有学者把这种以文学表现历史的方式,叫做对历史的文本化“阐释”,也就是通过“揭示历史中最隐秘的矛盾,从而使其经济和政治的目的彰显出来。通过对权力关系的细致入微的、合理的、想象性关系,文学参与文化,并将现实中的诸多因素构成一个总体叙事模式,形成了关于国家和个人的话语言说方式。”②通过这种阐释,作者以及其背后可能存在的代表某种特定意识形态的“权力话语”,便将观念内蕴在文本当中,利用文本的特质加以传播。且因为是个体性表达,其言说方式的独特性,加上情感与审美等诸多文学性因素的不同,不同的个体对某个历史事件所呈现的角度和风貌也不尽相同,此便是历史题材书写所体现的多义特征之一。其次,对于某固定的文本,创作主体、文学接受对象的读者,以及上层的权力话语,会依照个体经验和偏好解读出各自的理解,并从文本当中得出自己的结论。正如将“历史的叙事化”作为他整个历史题材书写理论大前提的海登·怀特所认为的那样:“历史叙事不‘再现(reproduce)’其所形容的事件;它只告诉我们对这些事件应该朝什么方向去思考,并在我们的思想里充入不同的感情价值”。他还举了一个例子来印证其观点:“当组合的事件被按照“悲剧”而施加情节时,这只意味着历史学家为了使读者记起通常认为是“悲剧”的概念的虚构模式而有意这样描述了事件。”③如果这一串固定的组合事件的组合方式加以变动的话,那么作为叙事呈现在我们眼前的历史很可能与另一种组合所呈现的大相径庭,并以此来影响甚至重塑着一个特定群体的集体记忆。同样在对于“再现(reproduce)”这个概念的阐释中,海登·怀特提示到了历史题材书写的另一个特征:隐喻性。

初论 1958—1962 年间历史题材书写中知识分子心态与权威话语的动态关系

..............................

第二节 创作主体与权威话语的双向互动

在研究十七年时期的文学创作时,不少学者侧重于这样一个观点:知识分子在十七年时期处于一种“被规训”的状态,日益严峻的文化生态对知识分子的言论形成了诸多限制,因此在这一时期知识分子的创作或表态文章,多是言不由衷。譬如有学者根据十七年文学所呈现出浓厚的政治气息与“那个时代人们的某些精神特征”之表象,以“主体性的缺失”的角度来断定“十七年文学史是文学主体性意义上的非文学史”②。尽管这样分析有一定的道理,所举例证也在很大程度上符合那个年代的文本特征。然而,整个十七年期间历史观的建构,真的完全可以用“表态文学”这样标签式的词汇囊括吗?而在这个时代共同的“历史观”深处,隐含着作家怎样的深层心理呢?

海登怀特在谈论历史的叙事化时曾评述道:“历史首先是一种写作,一种修辞的灵活运用,一种语言结构的叙事构型。这样,历史就不仅仅是对于史实面貌的再现,它还是一种埋藏在历史学家内心深处的想像性建构,而这种建构总是有意无意地遵循着一个时代的特有的深层结构。”①若以一个词来概括这一时期所体现的“深层结构”,那么没有比”群体化“更加恰当的了。在整个“十七年”期间,”群体化“这一政治结构贯穿了文学活动的方方面面:在主题选取方面,就像周扬在一篇报告中描述的那样“民族的、阶级的斗争与劳动生产成为了作品中压倒一切的主题,工农兵群众在作品中如在社会中一样取得了真正主人公的地位”②。这一时期所选取的描写对象,相对于“己”,更具“群”的意象。在艺术从属于政治的大背景下,工人、农民的艺术形象不单纯地指涉着某种职业或是身份,他们所指涉地是在政治阶层中处于中心地位的群体。与之相对的则是在政治阶层中处于外围的知识分子的主体性被剥离,变为了屈从于“整体性社会”的边缘部分。他们不仅失去了蒙昧世界中“拯救者”的光环,成为社会大机器的一颗螺丝钉,全身还粘满了“原罪”的污泥,处于亟待自我或被“赎罪”的境地。在文学作品中,知识分子的形象也多是如此表现,作为“落后阶级”的知识分子,倘若没有完成世界观的改造,则必然成为文本中的反面例证。只有通过与工农兵群众的聚合和自我改造后的重塑,成为社会主义建设的一员,才能获得新社会的认同与接纳。由“启蒙者”变成“被改造者”的位置转换,成为知识分子融入“群体性”深层结构的必经之路。

..................................

第二章 知识分子专业认知的永恒在场

第一节 对相关领域知识的运用与发扬

历史题材书写的前提,就是要有基本的史学知识。正如郭沫若在他 1943 年在《历史·史剧·现实》中所说:“优秀的史剧家必须得是优秀的史学家”;“史剧家对于所处理的题材范围内,必须是研究的权威”①,而创作主体为了力求所写细节之准确,亦要“关于人物的性格、心理、习惯,时代的风俗、制度、精神,总要尽可能地收集材料,务求其无瑕可击。”②。这就为历史题材的创作设置一定的准入门槛。况且这一阶段的文艺作品还要在一定程度上承担政治教化的作用,担负着宣传和普及意识形态的职责。纵观这一时期的相关题材的作者名录,可以发现,相当一部分作家也是历史学家,有的本来是专业的历史学研究者。比如“海瑞”系列的作者吴晗是明史专家,早在清华大学求学期间,他所作的《胡惟庸党案考》、《<金瓶梅>著作时代及其社会背景》 奠定了他成为明史学家的基础。《蔡文姬》和《武则天》的作者郭沫若,同样也是一名历史学家。郭沫若自流亡日本不久后作出的《中国社会之历史的发展阶段》(作于 1928 年 8 月,发表于《思想》第 4 期)以来,一直到 1973 年关于青铜器铭文考释的史学研究封笔作,郭沫若在四十五年间所作的史学论著约百计。③有这样的历史知识储备,在进行创作时往往出于专业研究者的习惯,将治史的方法移置到文学创作中。譬如郭沫若在撰写《武则天》的时候,不仅查看了《旧唐书》、《新唐书》、《资治通鉴》、《全唐诗》、《唐文粹》、《唐诗纪事》等有关武则天的记载,还在剧本初步完稿后实地考察了唐高宗与武则天合葬的陵园——位于陕西省咸阳市乾县的乾陵。 在《武则天》的附录二,郭沫若亲自辑录了十四则历史材料:七则关于武则天、三则关于上官昭容、一则关于太子贤、一则关于裴炎、二则关于骆宾王。可以说,郭沫若对剧中出现的主要历史人物都做了细致的考证。而在《蔡文姬》的附录部分中,作者亦细致地对《胡笳十八拍》进行考证,证明它在历史中真实存在,且的确是蔡文姬所作。从对史料的推考中,得出蔡文姬的一生是很悲惨的,只有曹操才能拯救蔡文姬和苍生的结论。尽管郭沫若写作历史剧的主要目的是为了“翻案”,体现自己对于意识形态要求的呼应态度和个人偏好,且郭沫若考证史料的结果,无一不指向“翻案”这个主题,但如果没有确证的史料和历史事件为基础,没有“基本上符合于历史真实”,那么用吴晗的话说,也“不大好称为历史剧”了。在吴晗的历史剧《海瑞罢官》正式出版的时候,他特意把史籍中关于海瑞的记载,以“海瑞罢官本事”的形式列于正文之前,供读者比对参考,这无疑在作为创作动的历史题材的文学作品中,处处体现着一名历史学家的专业修养。

.................................

第二节 对过往创作模式的承继

整个“十七年”时期,被视为文艺创作准绳的核心纲领,一是自延安时期就已确定的《在延安文艺座谈会上的讲话》,另一个就是第一次文代会上周扬所作的报告《新的人民的文艺》,它重申了《讲话》所规定方向的“完全正确”性,并以此为基础,论述了新文艺所应有的特点。但由于延安文艺模式是参考苏联体制而建立,所以比之于中国本土所固有的文学领域形式,它无疑属于异质。进入新中国,“延安模式”也随之推向全国。而作家从一个多种文学体式共存的创作环境过渡到以苏俄文学模式为一尊的十七年时期,愈来愈严格的创作要求难免会让作家在被迫调整自己的创作模式时感到吃力。且尽管作家在建国后受到了新思想的熏陶,但他们在几十年创作过程中所形成的固有模式,也并非马上就能改弦易辙。如何在这一时期的历史题材书写中,尽可能的把符合当时文艺政策的话语和作家原本的创作模式融贯于一体,从而使作家的创作得以和之前的能够有限程度的接续,不仅存在着作家体现自己创作的主体性的考量,也是对整个文学传统在建国后不至于被连根拔起的一种探索。

1. 作家对历史题材书写的承继——以郭沫若、冯至为例

这一时期,对历史题材的书写与建国前的创作一脉相承最显明的例子是郭沫若和冯至。

自 1920 年发表了历史题材的诗剧《湘累》、《棠棣之花》以来,郭沫若继续探索着历史题材的书写模式,自 1926 年出版的《三个叛逆的女性》(即王昭君、卓文君、聂嫈)历史剧合集以后,郭沫若创作历史题材的目的开始转变。其笔下的历史题材书写就从纯粹抒个人之怀,成为了“具体的表现”新旧交替时代的一个工具,和打破“不合理的教条”的翻案文章。而且对于历史的表现,也摆脱了忠实于史实记载的拘囿。具体来说,在历史剧《王昭君》中,新文化运动带来的“妇女解放”和对于父权制的反叛思潮嫁接在以“昭君出塞”这个历史事实为基础的故事上。而对王昭君这个历史人物的塑造,也颠覆性的重构了流传于史传及民间传说中的昭君。正如翦伯赞在 1961 年给郭沫若的信中感叹的那样:“一直到现在, 还有人对王昭君的眼泪感到兴趣, 而您却在三十多年前, 替她把眼泪擦掉了。”①在《卓文君》中卓文君对父亲喊出了“我自认为我的行为为天下后世提供风教的。你们男子制下的旧礼制,你们老人们维持着的旧礼制,是范围我们觉悟了的青年不得,范围我们觉悟了的女子不得”的宣言后,郭氏历史剧中的历史人物,便开始担任起了为作者“喊话”出心中所想的形象。当三十年后,郭沫若笔下的武则天写出了“蜜桃人所种,人定胜天工”,蔡文姬重新写下了歌颂曹操的《胡笳十八拍》时,这样的创作范式,越过了新旧时期的界限,也超脱和疏离了权力话语与创作主体之间的共谋,重新与创作主体的史剧创作规范接续。《聂嫈》的创作动机,据郭沫若说,是因为他在上海南京路上亲历了五卅惨案,因此要把愤恨的意想“实现在我的《聂嫈》史剧里了”。且“没有五卅惨剧的时候,我的《聂嫈》的悲剧不会产生”②。可以说早在郭沫若创作生涯的早期,他就一直站在“现实的立场”来创作,同样在建国前,“翻案”就在他的历史剧创作中占有一席之地,甚至可以说他的作品是借“翻案”来传递现实的政治诉求的先声。

初论 1958—1962 年间历史题材书写中知识分子心态与权威话语的动态关系

................................

第三章 知识分子身份意识的显现·····························48

第一节 个体主体意识和人性的表达和凸显························· 48

第二节 知识分子批判性立场的回归·································· 55

结语··································· 62

第三章 知识分子身份意识的显现

第一节 个体主体意识和人性的表达和凸显

十七年时期的文学作品受时代话语和“典型人物论”的影响,受意识形态化的支配,基本不允许表达个人情感,对萧也牧《我们夫妇之间》的批判便是警示,审美日常生活、侧重表现人物情感被批为小资产阶级的情调。即使描写日常生活也有相当严苛的规定:“只有工农兵的生活才算生活;日常生活不是生活”(胡风),并简单的把日常生活和小市民趣味挂钩。即便如此,政治环境稍有放松,被视作“徘徊惆怅于个人情感的小圈子”的知识分子趣味,就会自然流露。 本节将从如下几个方面加以探讨:

1.作为创作主体代言人的历史人物

百花时代后,表现个体情感的作品往往被扣上“歌颂资产阶级的个人主义、个性解放;反对无产阶级的共产主义的集体主义思想”①的帽子。随着对“第四种剧本”的批判,很难看到除“工、农、兵”之外的主题,对人性的描写上,重视阶级性而漠视人性复杂,又重归简单的善恶二元对立。在此背景下,创作主体转向历史,以历史人物形象蕴含主体的心绪。如郁达夫所说:“小说家在现实生活里得到了暗示,若把这些材料平直地写出来,反觉有实感不深或有种种不便的时候,就把这中心思想,藏在心头,向历史上去找出与此相象的事实来,使他可以如是地表现出这一个实感,同时又可以免掉现实的种种不便”②。且在 1958年后,权威话语开始重视历史题材,周扬在 1958 年 3 月 2 日的报告中强调“过去一切好的东西都要继承下来”为社会主义服务的目的。他还将“搜集整理历史材料”当做“无产阶级改造世界”的重要武器,把大量的继承遗产当做“文化跃进”的基础;③在 1960 年的一次演讲中,周扬更进一步地认为:只要文艺工作者抱持“为工农兵服务,表现工农兵”的方向不动摇,“适当地提倡写历史剧,而且以新的观点来写”,不仅不会有危险,还会在“教育人民、教育青年,鼓舞他们的爱国主义精神、革命精神、斗争精神、国际主义精神,培养历史唯物主义观点”上面发挥很大的作用,表明对历史剧书写的赞成态度④,加上执政者对特定历史人物的褒扬,都给作家提供了借历史人物为自己“代言”的机会。

.............................

结语

相比于之前的“反右运动”和 1963 年以后的“大写十三年”时期,1958—-1962 年间的历史题材书写自政策方面的松动和权力话语的提倡,作家的想法还有曲折表达的空间。知识分子通过历史题材书写,一方面表达了对权力话语和时代主潮从认同、服从到共谋的过程,同时借历史人物与事件与当时的背景影射或“置换”,完成了对权威者的“进谏”或思考性的批判,有限地表达了久被压抑的自我主体性,进而在知识分子被污名化的年代正面展示知识分子的特质,当然也包含了对自我身份的认同。

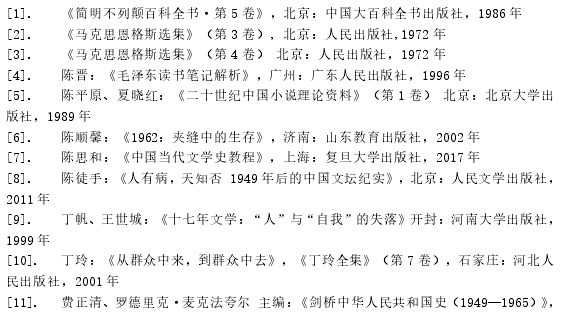

参考文献(略)