第一章 《老人与海》对《年月日》影响的可能性

第一节 《老人与海》在中国的传播与接受

《老人与海》与《年月日》同为中篇小说,但前者的声名远高于后者。于 1954年获得诺贝尔文学奖的《老人与海》,在中国的受众面之广可以从译介、研究和作家接受等几个方面证明:

《老人与海》与《年月日》同为中篇小说,但前者的声名远高于后者。于 1954年获得诺贝尔文学奖的《老人与海》,在中国的受众面之广可以从译介、研究和作家接受等几个方面证明:

一、《老人与海》在中国的译介

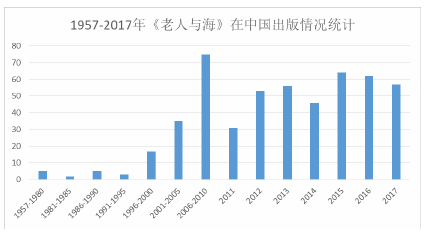

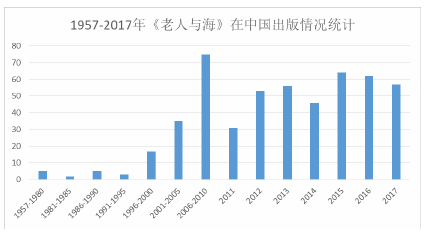

在中国国家数字图书馆以“老人与海”为正题名进行中文检索,对得到的数据进行初步筛选发现:从 1957 年海观初次将《老人与海》译为中文版本至 2017 年,若将改写、导读、评注等版本计入,《老人与海》在中国约有 510 个版本出版(不完全统计)。统计图表如下:

在中国国家数字图书馆以“老人与海”为正题名进行中文检索,对得到的数据进行初步筛选发现:从 1957 年海观初次将《老人与海》译为中文版本至 2017 年,若将改写、导读、评注等版本计入,《老人与海》在中国约有 510 个版本出版(不完全统计)。统计图表如下:

《老人与海》在 1980 年之前大陆仅有海观的译本,台湾和香港则分别有余光中、张爱玲翻译的版本传播。《老人与海》在美国的出版时间为 1952 年,有研究者发现张爱玲翻译的《老人与海》初版本在 1952 年 12 月已经问世。[1]大陆对《老人与海》的译介已是作品问世五年之后,海观的译本成为 80 年代之前大陆传阅的唯一版本。在 80 年代之后,《老人与海》的翻译版本渐多。吴劳、董衡巽和宋碧云等译者纷纷投入到《老人与海》的译介之中,1980-2000 年之间,虽然《老人与海》的翻译版本数量有限,但这些版本多数再版且在当时产生巨大影响。新世纪之后,随着出版业的繁荣,《老人与海》简洁的文风与适中的篇幅,成为出版界追捧的对象。新世纪的前十年,《老人与海》有百余种版本出现,在 2010-2017年之间,平均每年约有50 个版本发行。除经典译者翻译的版本多次出版外,绝大多数为一版本一译者。在这些版本中,出现频次较高的译者为吴劳、海观、黄源深、董衡巽、张爱玲和张炽恒等。

......................

......................

第二节 《年月日》的文本创作背景

《老人与海》在中国产生深远影响的 90 年代末,已出版五卷本《阎连科文集》的作家,其时正面临着前所未有的创作危机。一方面是难以忍受的身体疼痛,另一方面是阎连科尽管创作量有数百万字,在文坛却处于一种尴尬境况:有读者无声名,虽高产却无影响。作家内心深切的焦虑感和来自疾病的疼痛促使他这一时期中断写作,为自己的之后的创作转变提供了的准备。

《老人与海》在中国产生深远影响的 90 年代末,已出版五卷本《阎连科文集》的作家,其时正面临着前所未有的创作危机。一方面是难以忍受的身体疼痛,另一方面是阎连科尽管创作量有数百万字,在文坛却处于一种尴尬境况:有读者无声名,虽高产却无影响。作家内心深切的焦虑感和来自疾病的疼痛促使他这一时期中断写作,为自己的之后的创作转变提供了的准备。

一、创作焦虑

“焦虑是由对世界的现存样态的强烈不满引发的”,[ 2]阎连科的创作焦虑一方面是由于对已有创作的不满,另一方面则是根源于“中年危机”到来之时无所成就的恐惧。阎连科在《四十岁前的漫想——致西南》一文中对当时的创作状态进行了介绍:作家对自己的创作感到无能,甚至是沮丧、绝望。翻阅同辈作家的中短篇小说,却并未有真正能吸引他读下去的作品。[ 3]曹丕曾说过“盖文章经国之大业,不朽之盛事”,以文章的不朽为创作目的,是多数作家的抱负。阎连科的不朽意识在这一时期被激发,写出能够经得起时间考验的作品成为他此时的追求。五卷本文集的出版使作家有机会重读自己的作品,但他对前期的创作产生了深刻的怀疑。

与此同时,作家也陷入对于“中年危机”的焦虑中,对“四十岁”的强调不仅反映在其文章的标题中,在访谈中他也特意强调:“40 岁是人生中最为艰难的一道必经逾越的门槛”,“到了 40 岁就会有一种危机感”。[4]1958 年出生的阎连科也即将迈过四十岁的门槛,对于年龄的焦虑与作品的不满促使他暂停了这一时期的写作。他对自己的作品提出了更高的要求,意识到自己“应该少写一点了。写慢一点了。”[5]在搁笔的这一年时间,作家除了阅读自己的作品和同时期的作家作品之外,也将视野放到了外国的文学经典之中。对中国当代作品创作的失望与阅读外国作品时的爱不释手,鲜明的反差透露出作家之后创作中师法的对象与突破的路径:

当我以每天一部中篇或一个短篇的读速来维持创作只是休克而不是死亡时,那些名著中却有很大的比例、很多的篇章使我如初一样爱不释手,醉痴呆傻,并有一种新的奇感。

......................

......................

第二章 《年月日》与《老人与海》的文本对比

第一节 情节设置的类同

第一节 情节设置的类同

《年月日》与《老人与海》的相似性,在前者发表不久,已为评论者所注意。甚至有评论者言辞激烈地指出“它在许多方面都留下了海明威《老人与海》的影响的印记”。[1]尽管论者在行文中颇多偏激之辞,他的基本判断还是准确的。不管是老人与海的故事,还是老人与土地的故事,小说中人物设置的对应关系,两位老人为了实现愿望或是证明自我价值的种种表现,人与动物的厮杀与对峙等,诸多细节都显示出两者的相似性。

一、结构元素的异形同构

一、结构元素的异形同构

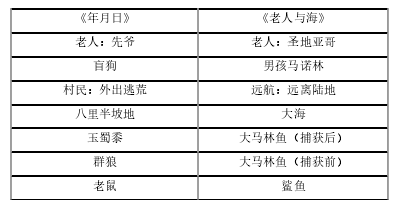

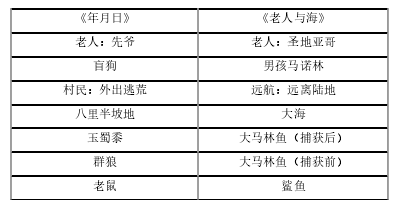

《年月日》与《老人与海》两个文本在人物、地点等元素的设置上呈现出一一对应的对称关系:

《年月日》与《老人与海》两个文本在人物、地点等元素的设置上呈现出一一对应的对称关系:

首先两部小说的主人公均为老人,这是最为直观的相似,都面临着前所未有的挑战。慰藉两位老人孤独的分别是盲狗与男孩马诺林,前者虽是动物,却是先爷忠实的陪伴者和倾听者。主要情节发生的地点,无论是山中的坡地还是远方的大海,皆是远离人烟的隔绝空间,面对凶猛的厮杀和危险的对峙,先爷和圣地亚哥必须要以年老之躯,孤身一人渡过险境。所以,在《年月日》中,外部环境是村民们因为逃荒都到了外面的世界。《老人与海》中,圣地亚哥为了捕到大鱼,一直向远离陆地的方向航行。这些看似闲笔的描写,却使后文中老人的孤身奋战合情合理。

.........................

第二节 人物形象的共通

钱谷融在《论“文学是人学”》一文指出:“文学必须以人为描写的中心,必须创造出生动的典型形象。”[ 1]人物形象作为小说的血肉,其重要性不言而喻。《年月日》与《老人与海》两部小说中刻画的人物形象,虽是在不同的文化时空中诞生,却保持着各自的完整性与真实性。先爷与圣地亚哥在小说中借助丰盈的细节逐步展现出性格特点,人物形象不仅在年龄、行动方面一致,也保持着精神上的相通。

钱谷融在《论“文学是人学”》一文指出:“文学必须以人为描写的中心,必须创造出生动的典型形象。”[ 1]人物形象作为小说的血肉,其重要性不言而喻。《年月日》与《老人与海》两部小说中刻画的人物形象,虽是在不同的文化时空中诞生,却保持着各自的完整性与真实性。先爷与圣地亚哥在小说中借助丰盈的细节逐步展现出性格特点,人物形象不仅在年龄、行动方面一致,也保持着精神上的相通。

一、不惧死亡的困境超越者

两部小说中两位老人从始至终都面临着死亡的潜在威胁。一是年事已高体力不支的客观条件,二是外界接连不断的生存挑战。死亡是无可避免的,“对人来说,最重要的也是最痛苦的界限是死亡:这就是他的受到限制的命中注定。超越某种限制并非不可能,但结果依然是可悲的。”[2]小说中人物年龄的设定,即意味着一场悲剧的展开。小说主人公如何在悲剧的命运中展现人类的勇敢与坚韧,在一次次困境中如何反抗死亡并且战胜死亡,是两部小说共同探讨的问题。

海明威小说写作范围的狭窄,已被评论者所关注:“他只写一个主题:在一个失去了所有价值,只剩下强烈感情的世界上,人类如何面对死亡。”[3]《老人与海》中已至垂暮之年的圣地亚哥,为了生计冒着生命危险远航捕鱼,在强大的对手面前发出“跟它们斗”,“我要跟它们斗到死”[ 4]的勇者之声。肉体的毁灭并未吓退圣地亚哥,在决斗中精神的胜利才是老人所追求的境界。

..........................

第三章 影响的限度与影响的延续 ................... 34

第一节 文体的启发与求新求变 ......................... 34

第一节 文体的启发与求新求变 ......................... 34

一、文体意识的彰显................ 35

二、文体风格的悬殊............... 36

第四章 《年月日》文本生成的多重影响 ............... 49

第一节 愚公移山神话的再现 .................. 49

第一节 愚公移山神话的再现 .................. 49

第二节 时代记忆的独特显影 ........... 51

第四章 《年月日》文本生成的多重影响

第一节 愚公移山神话的再现

愚公移山神话在未得到推广之前,一直处于沉寂状态。毛泽东对该神话的多次论述与《愚公移山》文章的发表,才使其内涵逐步成为中华民族精神的代表。《年月日》与《老人与海》表现出相同特征的同时,先爷与愚公在精神上的相通也不容忽视。中西方异质文化背景中诞生的《老人与海》与愚公移山神话,因其呈现的共同特质也成为平行研究的样本。[3]因此《年月日》《老人与海》和愚公移山神话三个文本之间就具有了共通性。但问题的关键是《老人与海》和愚公移山神话哪一文本对《年月日》产生了主导性的影响?《老人与海》在传入中国后在上世纪八十年代对作家的创作影响是普遍性的,而同样有着广泛传播基础且被赋予时代意义的愚公移山神话却被作家们忽略和冷落。外国文学的影响是创造性的刺激,启发作家突破固有思维的限制,而本土文化根植于无意识中,习焉不察却又无处不在。愚公移山神话在篇幅上的局限,使其对《年月日》的影响仅仅局限于先爷的形象上。

愚公移山神话在未得到推广之前,一直处于沉寂状态。毛泽东对该神话的多次论述与《愚公移山》文章的发表,才使其内涵逐步成为中华民族精神的代表。《年月日》与《老人与海》表现出相同特征的同时,先爷与愚公在精神上的相通也不容忽视。中西方异质文化背景中诞生的《老人与海》与愚公移山神话,因其呈现的共同特质也成为平行研究的样本。[3]因此《年月日》《老人与海》和愚公移山神话三个文本之间就具有了共通性。但问题的关键是《老人与海》和愚公移山神话哪一文本对《年月日》产生了主导性的影响?《老人与海》在传入中国后在上世纪八十年代对作家的创作影响是普遍性的,而同样有着广泛传播基础且被赋予时代意义的愚公移山神话却被作家们忽略和冷落。外国文学的影响是创造性的刺激,启发作家突破固有思维的限制,而本土文化根植于无意识中,习焉不察却又无处不在。愚公移山神话在篇幅上的局限,使其对《年月日》的影响仅仅局限于先爷的形象上。

《列子·汤问》中的《愚公移山》神话,在传达出愚公坚持不懈最终战胜困难的核心寓意时,其实也伴随着疑问:为什么愚公不选择搬家而是选择难度更大的移山?根据弗莱的原型批评,“神话是对一系列行动的模仿,这些行动接近或处于欲望的可以意料的极限。”[1]神话作为最基本的文学原型,是各种文学类型的延续和演变,人们对故土的留恋促成了移山神话的诞生。口耳相传的移山神话寄托着中华民族安土重迁的心理。愚公在面对智叟的质疑时,以“子子孙孙无穷匮也”的理由反驳,他不仅将移山视为己辈的责任,后辈也被赋予使命。愚公并非是为一己之私利,而是要造福于生活在这片土地上的子孙后代,愚公身上所折射的集体主义精神正是这则神话的深层意蕴。神话作为集体无意识的产物,《年月日》也在无意识中沿袭了《愚公移山》神话中所反映的安土重迁心理与集体主义精神。

........................

结语

本文从《老人与海》对《年月日》的 影响角度入手进行研究,在作家已经否认影响的前提下,存在不小的难度。但笔者翻阅作家的作品与创作谈等相关文字,以实证的方法得出两者之间确实存在影响关系的结论。本文结合《老人与海》广泛的传播基础和《年月日》的创作背景,围绕阎连科对《老人与海》文本的熟悉与重视等实证材料,来论证《老人与海》对《年月日》影响的契机。《年月日》的小说文本在情节设置、叙述方式与人物形象等诸多方面都表现出与《老人与海》的相似。与《年月日》同时期创作的《日光流年》,在极致叙事方面也显现出《老人与海》对作家创作影响的延续,但两部小说在文体方面的差异则从侧面反映了影响的有限性。《年月日》作为阎连科创作转折期的一部作品,对其之后的创作有着非同寻常的意义。它所接受的不仅有外国文学经典的影响,也有本土经验的潜在影响。民间神话、文革记忆与作家对农民身份和他一度渴望逃离的土地的重新认知,使得《年月日》成为一个接受外来形式的影响之后,本土化色彩仍然鲜明的文本。

本文从《老人与海》对《年月日》的 影响角度入手进行研究,在作家已经否认影响的前提下,存在不小的难度。但笔者翻阅作家的作品与创作谈等相关文字,以实证的方法得出两者之间确实存在影响关系的结论。本文结合《老人与海》广泛的传播基础和《年月日》的创作背景,围绕阎连科对《老人与海》文本的熟悉与重视等实证材料,来论证《老人与海》对《年月日》影响的契机。《年月日》的小说文本在情节设置、叙述方式与人物形象等诸多方面都表现出与《老人与海》的相似。与《年月日》同时期创作的《日光流年》,在极致叙事方面也显现出《老人与海》对作家创作影响的延续,但两部小说在文体方面的差异则从侧面反映了影响的有限性。《年月日》作为阎连科创作转折期的一部作品,对其之后的创作有着非同寻常的意义。它所接受的不仅有外国文学经典的影响,也有本土经验的潜在影响。民间神话、文革记忆与作家对农民身份和他一度渴望逃离的土地的重新认知,使得《年月日》成为一个接受外来形式的影响之后,本土化色彩仍然鲜明的文本。

阎连科的创作,从《日光流年》开始,逐渐为学界关注,近几年尤其成为研究热点。在《年月日》与《日光流年》发表之前,阎连科已有近二十年的写作生涯,几百万字的作品出版。他并非是天赋型的作家,而是在写作中逐步成长。从作家转型期的作品入手,探究其作品影响的来源,为作家之后的作品研究提供一定的基础,这也是本文的研究意义所在。《年月日》作为阎连科经历写作困顿期之后的产物,借助西方文学经典形式的外壳,对本土经验进行再加工,精心构筑新的文学空间,为其后续的写作提供了成功的模板。

参考文献(略)