第 1 章 绪论

1.1 研究背景与意义

1.1.1 国际背景

在气候变暖导致环境急剧恶化的背景下,各国不约而同地开始追求低排放、低污染、低能耗为基础的经济发展模式,1988 年世界气象组织(WMO)和联合国环境规划署(United Nations Environment Programme,UNEP)共同成立政府间气候变化专门委员会(Intergovernmental Panel on Climate Change,IPCC),专门对气候变化、影响及未来风险进行科学评估,并为各国提供可行性缓解措施以供选择,1992 年 5 月 9 日通过的《联合国气候变化框架公约》,是世界上第一个为全面控制二氧化碳等温室气体排放,应对全球气候变暖的国际公约,这为国际社会在应对全球气候变化问题的国际间合作提供了一个基本框架和法律基础,终极目标是将大气温室气体浓度维持在一个稳定的水平。1997 年《京都议定书》的签订,明确了发达国家的减排目标,使温室气体减排成为发达国家的法律义务,也使得减排从书面协议上升为部分国家的具体行动。但是,部分发达国家为降低国内二氧化碳排放量,通过将高耗能高污染产业的生产转移到技术相对落后的发展中国家,再从发展中国家进口相关产品和服务,从而将二氧化碳排放责任转嫁到发展中国家,这样不仅严重违背了国际社会减排的初衷,还可能进一步扩大全球碳排放。因此,正确认识并合理测定国际贸易碳排放量,对公平界定国际排放责任以及制定公正的减排义务分担体系,保障发展中国家的发展权有重大意义,同时也是包括中国在内的发展中国家和整个国际社会所关注的焦点。

我国经济自改革开发之后得到了迅猛发展,国内生产总值从 1978 年的 3678.7亿元增长至 2018 年的 919281.1 亿元,40 年间年均增长率达 23%。但不容忽视的是,快速发展的背后是以能源的大肆消耗和与之伴随的二氧化碳排放量的急剧上涨为代价,特别是在 2001 年我国加入世界贸易组织之后,随着经济的迅速腾飞,能源消耗量与二氧化碳排放量与日俱增,《BP 世界能源统计年鉴(2019)》显示,2005 年中国碳排放总量已超过美国,2008 年我国碳排放总量位于世界首位。中国碳排放量由1994的40.6亿吨,增加至2018 年的94.20亿吨,年均增速达到约 3.73%,2018 年中国碳排放量占全球碳排放总量的比重高达 28%,其中,制造业排放的二氧化碳占工业总排放量的 80%以上。

1.1 研究背景与意义

1.1.1 国际背景

在气候变暖导致环境急剧恶化的背景下,各国不约而同地开始追求低排放、低污染、低能耗为基础的经济发展模式,1988 年世界气象组织(WMO)和联合国环境规划署(United Nations Environment Programme,UNEP)共同成立政府间气候变化专门委员会(Intergovernmental Panel on Climate Change,IPCC),专门对气候变化、影响及未来风险进行科学评估,并为各国提供可行性缓解措施以供选择,1992 年 5 月 9 日通过的《联合国气候变化框架公约》,是世界上第一个为全面控制二氧化碳等温室气体排放,应对全球气候变暖的国际公约,这为国际社会在应对全球气候变化问题的国际间合作提供了一个基本框架和法律基础,终极目标是将大气温室气体浓度维持在一个稳定的水平。1997 年《京都议定书》的签订,明确了发达国家的减排目标,使温室气体减排成为发达国家的法律义务,也使得减排从书面协议上升为部分国家的具体行动。但是,部分发达国家为降低国内二氧化碳排放量,通过将高耗能高污染产业的生产转移到技术相对落后的发展中国家,再从发展中国家进口相关产品和服务,从而将二氧化碳排放责任转嫁到发展中国家,这样不仅严重违背了国际社会减排的初衷,还可能进一步扩大全球碳排放。因此,正确认识并合理测定国际贸易碳排放量,对公平界定国际排放责任以及制定公正的减排义务分担体系,保障发展中国家的发展权有重大意义,同时也是包括中国在内的发展中国家和整个国际社会所关注的焦点。

我国经济自改革开发之后得到了迅猛发展,国内生产总值从 1978 年的 3678.7亿元增长至 2018 年的 919281.1 亿元,40 年间年均增长率达 23%。但不容忽视的是,快速发展的背后是以能源的大肆消耗和与之伴随的二氧化碳排放量的急剧上涨为代价,特别是在 2001 年我国加入世界贸易组织之后,随着经济的迅速腾飞,能源消耗量与二氧化碳排放量与日俱增,《BP 世界能源统计年鉴(2019)》显示,2005 年中国碳排放总量已超过美国,2008 年我国碳排放总量位于世界首位。中国碳排放量由1994的40.6亿吨,增加至2018 年的94.20亿吨,年均增速达到约 3.73%,2018 年中国碳排放量占全球碳排放总量的比重高达 28%,其中,制造业排放的二氧化碳占工业总排放量的 80%以上。

.............................

1.2 研究内容

本研究以“长江经济带制造业出口贸易隐含碳测算及效应分解”为题,全文共分为五章,具体研究内容如下。

第一章绪论。主要介绍本文的选题背景,阐述了全球气候变暖现象日益严峻,国际和国内社会开始对气候变化高度重视,并阐明本文的研究目的意义:一是为丰富区域出口贸易隐含碳的研究;二是为长江经济带出口贸易中的节能减排提出针对性措施,另外还说明了本文的研究内容、研究方法以及创新之处。

第二章相关理论与文献综述。首先对贸易与环境的相关理论进行简要阐述,然后对国内外相关文献进行梳理综述,就贸易与环境的相关文献尤其是对外贸易与碳排放的文献进行了归纳总结,主要涉及国际贸易与环境污染的关系、贸易隐含碳排放的测算方法、碳排放变化影响因素的研究方法等,并在此基础上进行了评述。

本研究以“长江经济带制造业出口贸易隐含碳测算及效应分解”为题,全文共分为五章,具体研究内容如下。

第一章绪论。主要介绍本文的选题背景,阐述了全球气候变暖现象日益严峻,国际和国内社会开始对气候变化高度重视,并阐明本文的研究目的意义:一是为丰富区域出口贸易隐含碳的研究;二是为长江经济带出口贸易中的节能减排提出针对性措施,另外还说明了本文的研究内容、研究方法以及创新之处。

第二章相关理论与文献综述。首先对贸易与环境的相关理论进行简要阐述,然后对国内外相关文献进行梳理综述,就贸易与环境的相关文献尤其是对外贸易与碳排放的文献进行了归纳总结,主要涉及国际贸易与环境污染的关系、贸易隐含碳排放的测算方法、碳排放变化影响因素的研究方法等,并在此基础上进行了评述。

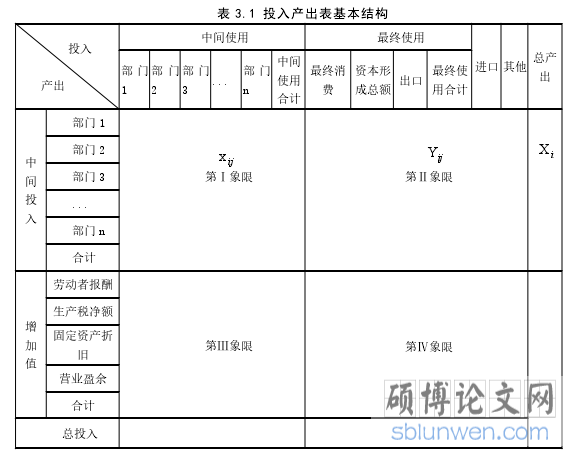

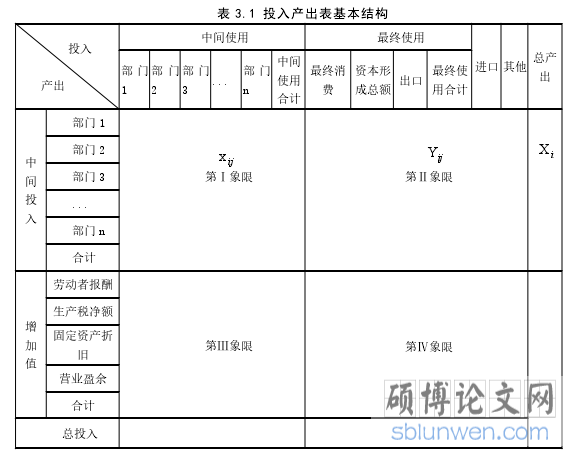

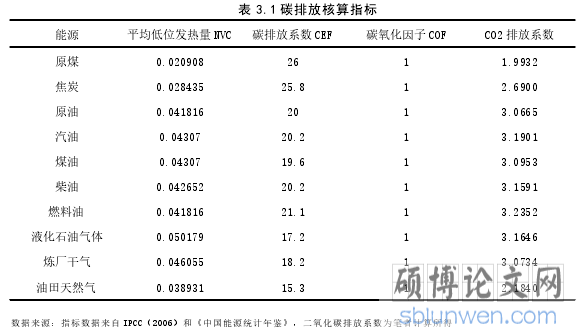

第三章长江经济带制造业出口贸易隐含碳测算。首先简单介绍投入产出原理,建立投入产出模型,然后介绍数据来源和处理,测算出制造业总体出口贸易隐含碳排放量及各部门的直接碳排放系数、修正后的完全碳排放系数以及贸易隐含碳量,最后对测算结果进行分析。

第四章长江经济带制造业出口贸易隐含碳测算。首先介绍指数分解分析法原理并构建模型,然后基于第三章对出口贸易隐含碳的测算结果,将影响长江经济带制造业出口贸易隐含碳变化的影响因素分解为规模效应、结构效应和技术效应,并从区域和部门两个层面进行对比分析。

第五章结论、对策与展望。针对前两章实证部分的结果,得出长江经济带出口贸易隐含碳排放研究的结论,并根据这些结论提出相关的政策建议,最后提出本研究的不足与展望。

............................

第 2 章 相关理论与文献综述

............................

第 2 章 相关理论与文献综述

2.1 理论基础

2.1.1 环境库兹涅茨曲线

“环境库兹涅茨曲线”(Environmental Kuznets Curve)认为环境污染会随经济发展和人均收入的提高呈现先上升后下降的“倒 U 型”曲线关系。具体是指一个国家或地区,在经济发展的初级阶段,以牺牲环境为代价来追求经济的快速增长,但随着经济增长以及人们生活水平的不断提高,对环境质量的要求也越来越高,因此保护环境的意识得到加强,环境污染逐渐减少,生态环境得以恢复和发展。根据诺贝尔经济奖获得者库兹涅茨提出的用于研究经济增长与收入分配不平等之间的关系“库兹涅兹”曲线而得名,之后美国经济学家 Grossman 和 Kruger于 1991 年首先应用于研究环境污染和经济增长的关系,他们首先测算出了 42 个国家的环境污染与经济增长面板数据,并在考察了二者之间的关系后发现,在经济发展的初期,由于生产技术的落后,造成了环境资源的大量消耗及能源的严重浪费,从而使环境污染不断加剧,到经济发展的中后期,随着科学生产技术的进步和人类对环境保护意识的增强,污染物排放趋势逐渐趋缓,环境质量得以改善,

2.1.1 环境库兹涅茨曲线

“环境库兹涅茨曲线”(Environmental Kuznets Curve)认为环境污染会随经济发展和人均收入的提高呈现先上升后下降的“倒 U 型”曲线关系。具体是指一个国家或地区,在经济发展的初级阶段,以牺牲环境为代价来追求经济的快速增长,但随着经济增长以及人们生活水平的不断提高,对环境质量的要求也越来越高,因此保护环境的意识得到加强,环境污染逐渐减少,生态环境得以恢复和发展。根据诺贝尔经济奖获得者库兹涅茨提出的用于研究经济增长与收入分配不平等之间的关系“库兹涅兹”曲线而得名,之后美国经济学家 Grossman 和 Kruger于 1991 年首先应用于研究环境污染和经济增长的关系,他们首先测算出了 42 个国家的环境污染与经济增长面板数据,并在考察了二者之间的关系后发现,在经济发展的初期,由于生产技术的落后,造成了环境资源的大量消耗及能源的严重浪费,从而使环境污染不断加剧,到经济发展的中后期,随着科学生产技术的进步和人类对环境保护意识的增强,污染物排放趋势逐渐趋缓,环境质量得以改善,

经济增长和环境污染之间呈现出“倒 U 型”关系,即随着经济不断增长,环境污染有着先加重后减弱的趋势[7]。Panayoutou 于 1993 年首次提出“环境库兹涅茨曲线”,用来描述环境质量与人均收入之间存在“倒 U 型”的曲线关系。在对“环境库兹涅茨曲线”的考察研究中,各国学者逐渐开始重视贸易自由化对环境的影响关系研究,Frankel 和 Rose(2002)通过建立引力模型,证实了环境库兹涅茨曲线呈倒“U”型,并发现贸易和环境影响互为因果关系[8]。中国学者朱述斌、高岚(2009)在对贸易“环境库兹涅茨曲线”现象的研究中,认为中国在贸易自由化中承担了大量本应是发达国家的污染排放,从而加剧了本国的环境污染[9];此外,赵忠秀,王苒等(2013)对“环境库兹涅茨曲线”的成因做了再解释,并通过研究中国对外贸易隐含碳转移,发现导致我国碳排放增加的原因主要在于贸易与消费[10]。

..........................

2.2 文献综述

2.2.1 贸易与环境关系研究

隐含碳问题是贸易与环境关系研究的新方向和重要组成部分,出口贸易与隐含碳问题的研究即是根源于贸易与环境理论研究,一直以来,学术界关于贸易自由化对环境污染的影响一直存在较大争议,对国际贸易与环境之间的关系各持己见,当前主要形成以下三种观点。

一是贸易发展对环境存在正面效应。国外学者 Hector Rogelio Torres(1999)认为国际贸易有利于增加资本流入,推动本国经济发展和环境保护,通过生产技术的沟通交流,改善本国环境污染状况[12];另外,赞同此观点的还有 Antweiler、Copeland等人(2001)、Cole 和 Elliott(2003)、Frank(2004)等外国学者,他们通过研究发现,国际贸易可以促进国际产业专业化分工,减少资源环境消耗,从而推动碳减排,保护生态环境[13-15];国内学者沈利生、唐志(2008)以计算二氧化硫排放为例,分析对外贸易对环境污染的影响,通过实证分析发现出口贸易有利于我国污染减排和环境保护[16];何洁(2010)通过实证分析得出,贸易市场自由化能够激励相关企业提高技术水平降低生产成本,使得能源利用效率提高碳排放减少[17];彭水军、刘安平(2010)通过测算包含大气污染与水污染在内的四类污染物历年的进出口含污量和污染贸易条件,得出“污染避风港”假说在中国并不成立,参与国际贸易对减少中国的三类大气污染物排放有利无害[18];彭水军、张文城等人(2013)基于 2005-2010 年中国 251 个地级城市的面板数据,实证分析得出了贸易开放所引致的结构效应总体上有利于降低污染排放水平,同时由于我国要素禀赋的结构在决定专业化分工和贸易模式中所起的决定性作用完全抵消甚至超过污染避风港效应,进一步证明了污染避风港假说在中国失效[19]。

二是认为贸易发展对环境存在负面效应。外国学者 Conrad(1993)利用三国垄断模型分析了国际贸易对环境的影响,得出对外贸易会对各国的环境产生消极影响[20];Daly(1993)认为贸易发展与环境保护是互不相容的,自由贸易会加剧环境恶化[21];Shahbaz(2015)研究发现,贸易自由化会导致部分发展中国家环境遭到破坏,成为污染天堂[22]。国内学者党玉婷、万能(2007)以制造业为例,对 1994-2003年中国对外贸易的环境效应进行实证分析,结果发现国际贸易对中国环境影响总效应为负,即现阶段进出口贸易在总体上恶化了我国的生态环境,且出口贸易使我国为发达国家承担了高额的环境成本[23];杨万平与袁晓玲(2008)通过 VAR 模型研究对外贸易、FDI 对我国环境污染的长期动态影响,结果证实“污染避难所”假说在我国成立,且出口贸易是环境污染加剧的重要变量[24];此外朱启荣(2010)、李锴和齐绍洲(2011)、马淑琴、戴军(2019)等人通过实证分析,认为当前阶段贸易发展对环境的影响总体是负面的,且出口贸易不利于我国绿色技术进步和碳减排目标的实现[25-27]。

................................

..........................

2.2 文献综述

2.2.1 贸易与环境关系研究

隐含碳问题是贸易与环境关系研究的新方向和重要组成部分,出口贸易与隐含碳问题的研究即是根源于贸易与环境理论研究,一直以来,学术界关于贸易自由化对环境污染的影响一直存在较大争议,对国际贸易与环境之间的关系各持己见,当前主要形成以下三种观点。

一是贸易发展对环境存在正面效应。国外学者 Hector Rogelio Torres(1999)认为国际贸易有利于增加资本流入,推动本国经济发展和环境保护,通过生产技术的沟通交流,改善本国环境污染状况[12];另外,赞同此观点的还有 Antweiler、Copeland等人(2001)、Cole 和 Elliott(2003)、Frank(2004)等外国学者,他们通过研究发现,国际贸易可以促进国际产业专业化分工,减少资源环境消耗,从而推动碳减排,保护生态环境[13-15];国内学者沈利生、唐志(2008)以计算二氧化硫排放为例,分析对外贸易对环境污染的影响,通过实证分析发现出口贸易有利于我国污染减排和环境保护[16];何洁(2010)通过实证分析得出,贸易市场自由化能够激励相关企业提高技术水平降低生产成本,使得能源利用效率提高碳排放减少[17];彭水军、刘安平(2010)通过测算包含大气污染与水污染在内的四类污染物历年的进出口含污量和污染贸易条件,得出“污染避风港”假说在中国并不成立,参与国际贸易对减少中国的三类大气污染物排放有利无害[18];彭水军、张文城等人(2013)基于 2005-2010 年中国 251 个地级城市的面板数据,实证分析得出了贸易开放所引致的结构效应总体上有利于降低污染排放水平,同时由于我国要素禀赋的结构在决定专业化分工和贸易模式中所起的决定性作用完全抵消甚至超过污染避风港效应,进一步证明了污染避风港假说在中国失效[19]。

二是认为贸易发展对环境存在负面效应。外国学者 Conrad(1993)利用三国垄断模型分析了国际贸易对环境的影响,得出对外贸易会对各国的环境产生消极影响[20];Daly(1993)认为贸易发展与环境保护是互不相容的,自由贸易会加剧环境恶化[21];Shahbaz(2015)研究发现,贸易自由化会导致部分发展中国家环境遭到破坏,成为污染天堂[22]。国内学者党玉婷、万能(2007)以制造业为例,对 1994-2003年中国对外贸易的环境效应进行实证分析,结果发现国际贸易对中国环境影响总效应为负,即现阶段进出口贸易在总体上恶化了我国的生态环境,且出口贸易使我国为发达国家承担了高额的环境成本[23];杨万平与袁晓玲(2008)通过 VAR 模型研究对外贸易、FDI 对我国环境污染的长期动态影响,结果证实“污染避难所”假说在我国成立,且出口贸易是环境污染加剧的重要变量[24];此外朱启荣(2010)、李锴和齐绍洲(2011)、马淑琴、戴军(2019)等人通过实证分析,认为当前阶段贸易发展对环境的影响总体是负面的,且出口贸易不利于我国绿色技术进步和碳减排目标的实现[25-27]。

................................

3.1 投入产出法................................... 16

3.2 数据来源与处理................................. 20

第 4 章 长江经济带制造业出口贸易隐含碳影响因素分析....................................... 39

4.1 对数平均迪氏指数法(LMDI)...............................39

4.2 数据来源与处理................................... 41

第 5 章 结论、对策与展望................................. 52

5.1 结论..................................... 52

5.2 政策建议..................................... 53

第 4 章 长江经济带制造业出口贸易隐含碳影响因素分析

4.1 对数平均迪氏指数法(LMDI)

本章效应分解模型借鉴 Grossman 和 Krueger 的对外贸易环境效应理论[7],将影响长江经济带制造业出口贸易隐含碳排放的因素分解为三个方面:规模效应、结构效应和技术效应。其中,规模效应为制造业出口贸易规模,反映出口规模的扩大对隐含碳排放的影响;结构效应为出口贸易结构,代表出口贸易结构的变化对隐含碳排放的影响;技术效应即为完全碳排放系数,完全碳排放系数为单位时间内总产值碳排放的量,能够体现技术的改进和能源使用效率的变化对碳排放的影响。

本章根据 LMDI 模型和区间分解方式,从区域和部门两个层面对长江经济带制造业出口贸易隐含碳的规模效应、结构效应和技术效应三个因素进行分解分析。在此为尽可能保证计算的准确性,以及区间分解的时间段相差尽可能小,本章将2007 年和 2012 年作为时间节点,将 2000-2017 年数据划分为 2000-2007 年、2007-2012 年和 2012-2017 年这三个阶段,对长江经济带制造业出口贸易隐含碳的三个影响效应进行分解分析,而由于指数分解旨在考察出口贸易隐含碳的变化趋势及其原因,因此不均等年份的分配不会对分析结果产生影响。其中所涉及的基础数据包括长江经济带制造业出口总额和各部门出口额、各部门完全碳排放系数、出口贸易隐含碳排放总量与分部门排放量,上述数据主要来自于第三章计算结果。

............................

第 5 章 结论、对策与展望

5.1 结论

本文以 2000-2017 年长江经济带制造业出口贸易隐含碳排放问题为研究对象,在梳理相关理论和文献的基础上,利用投入产出法,对长江经济带制造业碳排放系数和出口贸易隐含碳排放进行了测算,并对不同地区和部门之间出口贸易隐含碳的关系和差异进行对比分析,接着鉴于对数平均迪氏分解法分解结果无残差且便于操作等优点,采用 LMDI 分解模型和其区间分解方式,从区域和部门两个角度出发,对长江经济带制造业出口贸易隐含碳排放的影响因素进行实证研究并分析讨论,得出如下主要结论:

(1)长江经济带制造业各部门的碳排放系数总体出现改善趋势。随着近些年国内对资源环境的逐渐重视,以及生产技术水平不断进步,各行业直接碳排放系数和完全碳排放系数都得到了有效改善,其中效果最明显的部门为化学工业和石油加工、炼焦及核燃料加工业,而纺织业和造纸印刷及文教体育用品制造业亟需提高技术水平和能源使用效率,以降低碳排放系数。

5.1 结论

本文以 2000-2017 年长江经济带制造业出口贸易隐含碳排放问题为研究对象,在梳理相关理论和文献的基础上,利用投入产出法,对长江经济带制造业碳排放系数和出口贸易隐含碳排放进行了测算,并对不同地区和部门之间出口贸易隐含碳的关系和差异进行对比分析,接着鉴于对数平均迪氏分解法分解结果无残差且便于操作等优点,采用 LMDI 分解模型和其区间分解方式,从区域和部门两个角度出发,对长江经济带制造业出口贸易隐含碳排放的影响因素进行实证研究并分析讨论,得出如下主要结论:

(1)长江经济带制造业各部门的碳排放系数总体出现改善趋势。随着近些年国内对资源环境的逐渐重视,以及生产技术水平不断进步,各行业直接碳排放系数和完全碳排放系数都得到了有效改善,其中效果最明显的部门为化学工业和石油加工、炼焦及核燃料加工业,而纺织业和造纸印刷及文教体育用品制造业亟需提高技术水平和能源使用效率,以降低碳排放系数。

(2)长江经济带制造业出口贸易隐含碳受出口贸易额和碳排放系数综合影响,且与出口贸易额基本成正相关关系,总体呈上升趋势。其中出口贸易隐含碳排放主要集中在江苏、浙江、上海的长江下游地区,其次为湖北、湖南、安徽、江西的中游区域,长江上游四个省市排放量最少。同时,长江经济带制造业中纺织业、化学工业、石油加工、炼焦及核燃料加工业和金属冶炼及压延加工业出口贸易隐含碳排放量居于前列。

(3)规模效应是促使长江经济带出口贸易隐含碳排放增加的主要因素。从区域层面看,长江下游由于出口规模远超上中游地区,因此其规模效应对出口贸易隐含碳的正向作用尤为明显;从部门层面看,纺织业、化学工业和金属冶炼及压延加工业的规模效应影响最大。

(4)结构效应在长江经济带制造业不同区域和部门的出口贸易隐含碳排放分解中表现不同,影响有正有负。总体来看,上游和中游地区的结构效应相较于下游地区,对出口贸易隐含碳排放增加的抑制作用较明显,且在 2012-2017 年间负向作用有明显扩大趋势,制造业部门内部结构效应有正有负,其中纺织服装鞋帽皮革羽绒及其制品业和仪器仪表及文化办公用机械制造业的结构效应始终对出口贸易隐含碳的增长起着负向作用。

参考文献(略)

(3)规模效应是促使长江经济带出口贸易隐含碳排放增加的主要因素。从区域层面看,长江下游由于出口规模远超上中游地区,因此其规模效应对出口贸易隐含碳的正向作用尤为明显;从部门层面看,纺织业、化学工业和金属冶炼及压延加工业的规模效应影响最大。

(4)结构效应在长江经济带制造业不同区域和部门的出口贸易隐含碳排放分解中表现不同,影响有正有负。总体来看,上游和中游地区的结构效应相较于下游地区,对出口贸易隐含碳排放增加的抑制作用较明显,且在 2012-2017 年间负向作用有明显扩大趋势,制造业部门内部结构效应有正有负,其中纺织服装鞋帽皮革羽绒及其制品业和仪器仪表及文化办公用机械制造业的结构效应始终对出口贸易隐含碳的增长起着负向作用。

参考文献(略)