1 绪论

1.1 选题背景及研究意义

1.1.1 选题背景

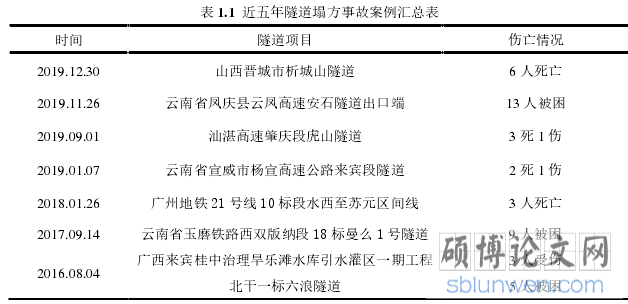

现如今,我国成为世界第二大经济体,交通建设在国家计划中处于重要地位,特别是在多山地区,为了穿过山体,节省行车时间,往往会在高速公路线路上修建穿山隧道,为了满足经济与社会的发展需要,我国在建、规划的隧道工程的数量不断增加。然而,由于地质条件及路线线型的限制,隧道工程往往不可避免会穿越浅埋地段、破碎岩层、黄土、软弱岩层等特殊地段,在这些特殊地段进行隧道工程的施工,易导致隧道坍塌,洞口边坡发生滑坡,支护结构产生过大的变形,甚至发生变形破坏事故,是工程安全事故高发区。近 5 年来,发生塌方事故的隧道工程可见表 1.1。

从表中可以看出,每年国内都有隧道塌方事故的发生,隧道塌方事故的发生会造成一定程度的人员伤亡。据现有统计得出,在隧道施工事故中,发生次数排在第一位的是塌方事故,约占 67.7%,其次是冒顶,约占 9.7%;再次是爆破,爆炸事故的占比为 8.1%[1]。所以,在隧道施工工程中如何更好地控制围岩变形防止塌方事故的出现是十分关键的。在隧道塌方事故中,发生事故最多的地段是洞口段,占总量的 52.2%,由此可以看出,洞口段是隧道工程的危险性较大的标段[2]。

............................

1.2 国内外研究现状

1.2.1 软弱围岩变形研究

针对软岩的具体概念,时至今日依旧有较多的阐述。1981 年,国际会议正式将其概念设定成“软弱、破碎和风化岩石”[3-7]。而根据 ISRM 最终所形成的概念界定,即具体的单轴抗压参数,归属于相应的 0.5~25MPa 的具体岩石等信息。中国在 1984 年的会议中,认为其具体的概念是:强度参数相对偏低、空隙度参数相对偏大、胶结状况并不理想、遭遇显著的构造切割以及风化等效应,存在较大规模的豁土矿物,整体而言存在着松、散、软、弱等特征[8]。何满潮等[9]在自身的分析中,则基于地质、工程两大视角开展分析,前述软岩作为重要的地质软岩,工程方面作为特定的工程力影响之下,可以形成特殊的显著塑性变形的基本岩体。其在实际的研究环节中,探讨详细的矿物架构与膨胀矿物等基础的特征,进一步分析实际存在的单轴抗压、抗拉强度以及三轴抗压等多个维度的基础信息,深入论述特定软岩的可塑、膨胀以及流变性等基本的信息,依靠具体的试验分析得出其有着符合要求的恢复特征[9]。孙钧[10]在分析中采用“不稳定围岩”的定义开展分析,提出其作为在强风化效应侵蚀之下,存在软弱、破碎等特征的特殊围岩。

伴随该领域学术成果的日趋发展,以及岩体力学成果的日趋完善。参考岩体力学的具体演变信息,针对此类机理所形成的认知,重点有下述三类观点:

(1)将围岩看作是特殊的连续介质材质,认定其中所出现的变形问题,重点源自于特定岩石材质所出现的弹塑性变形,所以通过连续介质力学的方式,应对所遭遇的各类岩体力学[11]。

(2)在实际的处理中,依旧将围岩看作是特殊的连续介质材质,但认识到裂隙对于附近的围岩变形以及破坏等机制的特殊影响,公众逐渐意识到围岩所存在的变形,非但涵盖特定的岩石材质所存在的弹塑性变形现象,同时其中也涵盖裂隙的详细变形机制,所以针对具体的围岩数据开展折减处理,进一步令特定的围岩可以等效处理为劣化处理的特殊介质[12]。

(3)将围岩进一步看作是特殊的“岩体结构”,突出特定的岩体架构,对于最终的力学效应针对具体的变形以及破坏等方面的基础控制机制,从而将具体的变形效应界定为材料以及结构变形两大基础构成[13],其中所存在的具体围岩材料,重点构成归属于材质的弹性、塑性以及粘性变形等多个方面的因素;其中所存在的变形现象,重点构成归属于特定的张开或者是闭合变形等机制。实际存在的变形机制,会面临特定架构所构成的影响,多种架构种类的围岩信息,具体的变形破坏机制有着显著的区别。

.........................

2 隧道洞口段围岩变形特性与超前支护作用机理

3 背景工程概况和围岩变形分析 ............................... 16(2)在实际的处理中,依旧将围岩看作是特殊的连续介质材质,但认识到裂隙对于附近的围岩变形以及破坏等机制的特殊影响,公众逐渐意识到围岩所存在的变形,非但涵盖特定的岩石材质所存在的弹塑性变形现象,同时其中也涵盖裂隙的详细变形机制,所以针对具体的围岩数据开展折减处理,进一步令特定的围岩可以等效处理为劣化处理的特殊介质[12]。

(3)将围岩进一步看作是特殊的“岩体结构”,突出特定的岩体架构,对于最终的力学效应针对具体的变形以及破坏等方面的基础控制机制,从而将具体的变形效应界定为材料以及结构变形两大基础构成[13],其中所存在的具体围岩材料,重点构成归属于材质的弹性、塑性以及粘性变形等多个方面的因素;其中所存在的变形现象,重点构成归属于特定的张开或者是闭合变形等机制。实际存在的变形机制,会面临特定架构所构成的影响,多种架构种类的围岩信息,具体的变形破坏机制有着显著的区别。

.........................

2 隧道洞口段围岩变形特性与超前支护作用机理

2.1 隧道洞口段围岩变形特性分析

2.1.1 隧道洞口软岩段围岩变形影响因素

隧道项目常常是施工项目中的关键构成部分,也属于重难点所在。对于洞口工程稳定性所开展的设计和控制工作,关系到整个项目是否顺利完成。洞口位置具有十分特殊的地质特征、水文环境等,所以需要对变形、失稳等问题全面分析,阐述各种作用因素,随后明确洞口边仰坡以及围岩结构的变形破坏机制,对破坏类型进行梳理,形成更多的稳定控制方法。

2.1.1 隧道洞口软岩段围岩变形影响因素

隧道项目常常是施工项目中的关键构成部分,也属于重难点所在。对于洞口工程稳定性所开展的设计和控制工作,关系到整个项目是否顺利完成。洞口位置具有十分特殊的地质特征、水文环境等,所以需要对变形、失稳等问题全面分析,阐述各种作用因素,随后明确洞口边仰坡以及围岩结构的变形破坏机制,对破坏类型进行梳理,形成更多的稳定控制方法。

通过大量隧道工程实例统计发现影响隧道洞口稳定性的因素很多,通常由多种因素引起。通常来讲,隧道洞口稳定性的影响因素主要有:岩体性质、水作用、地应力、施工扰动和地震影响等因素[49-51]。

(1)岩体性质

研究背景工程的进口部分处在斜坡下部小规模山脊地带,从总体上来看,斜坡外观似裙边状,出口位置分布着大面积的堆体,整体呈现出阶梯状。从岩层进行划分时,主要含有含砾粘土、碎石和角砾等。而具体来看,含砾粘土部分对应为可塑~硬塑状,碎石和角砾等为稍密状,岩性较差,遇水则会发生软化现象。受到施工扰动时,岩体自身无法形成有效的承压拱,稳定性较差,易诱发滑动变形,出现滑坡和塌方现象。

(2)水作用

水作用大致分为两种,一是地表水的作用,主要是场区区域的沟溪、河流及降雨产生的水流;二是地下水的作用,存在于地面以下岩石空隙中。隧道洞口段上方覆盖土较薄,离地表很近,土体大多为松散破碎、长期受风化作用的软岩,遇水极易软化,故地表水对隧道洞口段的影响是非常大的。特别是多雨季节和地区,连日降雨会使隧道上方土体遭受冲刷,破坏岩土体的稳定性,削弱围岩强度,极易发生滑坡事故。积水过多或地下水位较高,加之围岩松散破碎,使岩石空隙中的含水量增大,空隙也随之增大,同时岩石受到水压力和浮力,围岩强度大大降低,在施工时极易发生涌水突泥和坍塌。该隧道洞口场区河流于坡脚蜿蜒而过,雨季期间,该坡体不仅受坡表及两侧的水流冲刷,

(1)岩体性质

研究背景工程的进口部分处在斜坡下部小规模山脊地带,从总体上来看,斜坡外观似裙边状,出口位置分布着大面积的堆体,整体呈现出阶梯状。从岩层进行划分时,主要含有含砾粘土、碎石和角砾等。而具体来看,含砾粘土部分对应为可塑~硬塑状,碎石和角砾等为稍密状,岩性较差,遇水则会发生软化现象。受到施工扰动时,岩体自身无法形成有效的承压拱,稳定性较差,易诱发滑动变形,出现滑坡和塌方现象。

(2)水作用

水作用大致分为两种,一是地表水的作用,主要是场区区域的沟溪、河流及降雨产生的水流;二是地下水的作用,存在于地面以下岩石空隙中。隧道洞口段上方覆盖土较薄,离地表很近,土体大多为松散破碎、长期受风化作用的软岩,遇水极易软化,故地表水对隧道洞口段的影响是非常大的。特别是多雨季节和地区,连日降雨会使隧道上方土体遭受冲刷,破坏岩土体的稳定性,削弱围岩强度,极易发生滑坡事故。积水过多或地下水位较高,加之围岩松散破碎,使岩石空隙中的含水量增大,空隙也随之增大,同时岩石受到水压力和浮力,围岩强度大大降低,在施工时极易发生涌水突泥和坍塌。该隧道洞口场区河流于坡脚蜿蜒而过,雨季期间,该坡体不仅受坡表及两侧的水流冲刷,

坡脚还受河流冲刷、淘蚀,均不利于洞口稳定。

........................

2.2 隧道洞口段超前支护技术

从上述研究结论中能够看出,隧道洞口段围岩变形问题产生的因素众多,由于破坏类型多样,而且特征显著,导致施工作业压力有了大幅度增长。所以,可以考虑使用超前支护技术避免施工安全方面出现严重问题。现阶段,超前支护技术已经进入成熟发展阶段,同时也在稳定方面发挥一定辅助作用。对洞口位置使用频率较高的超强支护类型进行如下总结:

(1)管棚支护

管棚预支护法是该课题研究阶段内的主要对象。其中,管棚法即是在隧道开挖之前,将开挖轮廓外的钢管打入之前准备好的钻孔中,而后进行水泥砂浆的灌注,使其能够均匀的分布到管棚附近的围岩内,进而满足一体化施工要求。对应阶段内,围岩的整体稳定性将得到全面改善。管棚预支护的距离较长,而且刚度指标偏高,但是容易受到场地因素的影响,其只能够在固定范围内实施,如含水破碎带、对地表变形控制要求较高的区域等。

........................

2.2 隧道洞口段超前支护技术

从上述研究结论中能够看出,隧道洞口段围岩变形问题产生的因素众多,由于破坏类型多样,而且特征显著,导致施工作业压力有了大幅度增长。所以,可以考虑使用超前支护技术避免施工安全方面出现严重问题。现阶段,超前支护技术已经进入成熟发展阶段,同时也在稳定方面发挥一定辅助作用。对洞口位置使用频率较高的超强支护类型进行如下总结:

(1)管棚支护

管棚预支护法是该课题研究阶段内的主要对象。其中,管棚法即是在隧道开挖之前,将开挖轮廓外的钢管打入之前准备好的钻孔中,而后进行水泥砂浆的灌注,使其能够均匀的分布到管棚附近的围岩内,进而满足一体化施工要求。对应阶段内,围岩的整体稳定性将得到全面改善。管棚预支护的距离较长,而且刚度指标偏高,但是容易受到场地因素的影响,其只能够在固定范围内实施,如含水破碎带、对地表变形控制要求较高的区域等。

(2)超前锚杆

超前锚杆在最初支护以及超前支护阶段内应用范围比较广泛。其中,超前锚杆可以根据施工区域要求,将其划分为拱部超前锚杆以及边墙超前锚杆两个组成部分。其中,拱部超前锚杆会沿着隧道顶端的位置设定一定角度的倾斜状态,根本原因即是承担隧道形成的临空围岩应力,即发挥插板作用效果;边墙超前锚杆即是在隧道开挖方向的轮廓外墙设置一定角度的倾斜,根本作用即是承担围岩应力,并将其均匀的分布在更深层次的岩体内。

不仅如此,一旦围岩出现破碎现象,开完以后整体稳定性出现问题,则可以考虑在开挖施工之前,针对掌子面位置进行超前锚杆的修建,这样能够起到加固作用,同时避免开挖以后,掌子面稳定性发生变化。从大量施工结果中能够看出,利用超前锚杆的方式进行掌子面的加固处理,其能够最大限度降低应力以及外鼓位移现象产生。

.................................

不仅如此,一旦围岩出现破碎现象,开完以后整体稳定性出现问题,则可以考虑在开挖施工之前,针对掌子面位置进行超前锚杆的修建,这样能够起到加固作用,同时避免开挖以后,掌子面稳定性发生变化。从大量施工结果中能够看出,利用超前锚杆的方式进行掌子面的加固处理,其能够最大限度降低应力以及外鼓位移现象产生。

.................................

3.1 工程概况 ........................... 16

3.1.1 工程地质条件 .............................. 16

3.1.2 水文地质条件 ....................................... 17

4 隧道洞口段管棚超前支护优化模拟研究 .......................................... 33

4.1 管棚超前支护方案的对比研究 ........................... 33

4.1.1 围岩位移模拟计算结果 ............................ 33

4.1.2 围岩应力模拟计算结果 ..................... 38

5 隧道洞口段掘进施工工法比选 .................................... 50

5.1 数值计算模型 ..................................... 50

5.2 开挖施工工法计算结果分析 ................................. 52

5 隧道洞口段掘进施工工法比选

5.1 数值计算模型

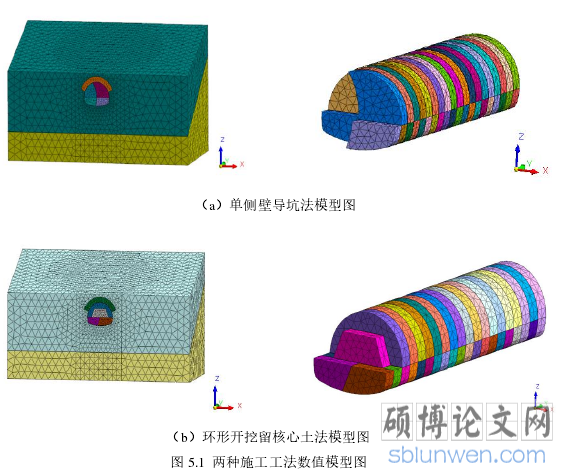

模型尺寸及材料参数设定同章节 3.2,在此不再赘述。单侧壁导坑法数值模型图和环形开挖留核心土法数值模型图如图 5.1。

............................

6 结论及展望

6.1 结论

本文以四川某高速公路隧道洞口软岩段工程项目为工程背景,在归纳总结国内外研究现状和研究成果基础上,采用理论分析、数值模拟、现场监测等综合方法,对洞口软岩不同管棚支护方案的应用效果进行对比分析,对管棚主要参数进行模拟优化,研究了单侧壁导坑法、环形开挖留核心土法两种不同开挖工法对该隧道整体变形的影响,主要结论如下:

(1)通过三维数值模拟分析发现:围岩沉降主区域主要集中在洞内拱顶处,应力变化较大的区域主要集中在拱顶加固围岩区、隧洞拱脚处和仰拱区,在拱脚处出现应力集中现象,在施工中应重点关注这些区域。管棚轴力及弯矩分布受掌子面的影响范围主要为掌子面开挖前后大约 3 个开挖进尺范围内,其最大值均位于当前阶段的掌子面位置处,且整体变化不大。

(2)对四川某在建隧道 K150+609,K150+604 和 K150+599 三个断面的监测数据进行分析,得出该隧道洞口段的围岩变形分为前期快速变形、中期缓慢变形和后期基本稳定三个阶段。前期围岩变形量约占总量的 60%到 70%,中期围岩变形量约占总量的25%到 30%,后期变形量基本不增长,逐渐趋于稳定。将数值模拟计算结果与实测数据进行对比,二者很接近,误差均小于 10%,验证了数值模拟方法的合理性。

6.1 结论

本文以四川某高速公路隧道洞口软岩段工程项目为工程背景,在归纳总结国内外研究现状和研究成果基础上,采用理论分析、数值模拟、现场监测等综合方法,对洞口软岩不同管棚支护方案的应用效果进行对比分析,对管棚主要参数进行模拟优化,研究了单侧壁导坑法、环形开挖留核心土法两种不同开挖工法对该隧道整体变形的影响,主要结论如下:

(1)通过三维数值模拟分析发现:围岩沉降主区域主要集中在洞内拱顶处,应力变化较大的区域主要集中在拱顶加固围岩区、隧洞拱脚处和仰拱区,在拱脚处出现应力集中现象,在施工中应重点关注这些区域。管棚轴力及弯矩分布受掌子面的影响范围主要为掌子面开挖前后大约 3 个开挖进尺范围内,其最大值均位于当前阶段的掌子面位置处,且整体变化不大。

(2)对四川某在建隧道 K150+609,K150+604 和 K150+599 三个断面的监测数据进行分析,得出该隧道洞口段的围岩变形分为前期快速变形、中期缓慢变形和后期基本稳定三个阶段。前期围岩变形量约占总量的 60%到 70%,中期围岩变形量约占总量的25%到 30%,后期变形量基本不增长,逐渐趋于稳定。将数值模拟计算结果与实测数据进行对比,二者很接近,误差均小于 10%,验证了数值模拟方法的合理性。

(3)管棚加小导管注浆支护、单设长管棚注浆支护、超前小导管注浆支护和无任何超前支护四种方案进行模拟计算得出:单设小导管注浆在洞口段支护作用十分有限,支护效果差,管棚在控制围岩变形方面效果明显,管棚加小导管注浆支护能更好地控制围岩变形,该隧道洞口段施工应优先采用管棚加小导管注浆加固支护。

(4)数值模拟显示,从控制围岩变形考虑,管棚支护合理参数为:管棚环向布置间距 40cm,管棚管径 108mm 和 159mm,管棚长度取值范围为 30~40m。

(5)在管棚加小导管超前支护作用下,从拱顶沉降量、围岩应力值、等效塑性区分布范围及地表沉降量来看,单侧壁导坑法均小于环形开挖留核心土法。单侧壁导坑法对围岩变形的控制效果优于环形开挖留核心土法,此类隧道进洞开挖工法应优先选取单侧壁导坑法。

参考文献(略)

(5)在管棚加小导管超前支护作用下,从拱顶沉降量、围岩应力值、等效塑性区分布范围及地表沉降量来看,单侧壁导坑法均小于环形开挖留核心土法。单侧壁导坑法对围岩变形的控制效果优于环形开挖留核心土法,此类隧道进洞开挖工法应优先选取单侧壁导坑法。

参考文献(略)