第一章 《文艺风赏》创办的时代语境和办刊理念

第一节 社会文化语境的新变

图书出版的普及,新媒体新技术的不断兴起,使得过去数十年孕生中国当代最优秀文学作品的主要阵地---传统文学期刊陷入网络阅读、读者分流等等挑战之中,传统文学纸质期刊印数纷纷下降,甚至生存艰难。这也是当下全球传统纸质文学期刊发展的一个缩影。

一、变动的文学关系

新世纪以来,文学现象频发,读者需求多元发展,传播媒介更迭迅速,文坛创作环境和文学关系呈现出复杂态势。具体表现包括网络营销、创作观念碰撞、出版市场化、媒介分流等,文学流通过程逐渐利益化,导致传统文学的机制与体制遭受挑战①。传统文学关系中作家、作品、读者三位一体的稳固局面被打破,白烨用“三分天下”来概括当下的文学格局——以文学期刊为阵地的传统型文学、以市场营销为手段的大众化文学、以网络科技为手段的新媒体文学。大众化文学充分利用“独一代”彰显个性的心理,打造品牌文学,营造品牌文化。在作品上市前往往大规模宣传造势,利用“粉丝效应”增加销量,扩大将市场话语权,代表刊物如《最小说》。网络文学的兴起为青年读者提供新的阅读体验,包括天马行空的仙侠文、穿越文、悬疑文、盗墓文等等,在满足青少年的猎奇心理的同时培养了大批忠实的网文读者。新时期各路网文作者腾空出世,凭借独创一格的题材、文章收获读者和经济效益,包括各种影视剧改编的版权费用,例如南派三叔、流潋紫(《后宫.甄嬛传》作者)、唐家七少等等。

相比之下,传统文学影响力渐小,靠“纯文学”创作谋生的人大大减少,越来越多的文学爱好者将文学看作欣赏、提升甚至消遣的手段。新疆石河子大学中文系学生联合其他大学,编著五卷本《我的文学》盘点了高校学生对于文学作品和作家的态度,其中最受当代大学生欢迎的 108 位作家中,既包括了传统定义上的文学大家,也有年轻作者上榜,包括网络文学、80 后作家。因而名单中既看到鲁迅、茅盾、巴金的名字,也包括安妮宝贝、郭敬明和九把刀。名单上作家的混杂既反映出传统文学经典遭遇生存危机,也暗示当代文学爱好者审美趣味的多样以及选择的复杂性②。综上可见,新时期的文学关系在新的社会文化语境中发生变动,文学场域群雄争霸,传统文学遭到挑战,新锐文学势力悄然崛起。值得注意的是,不同时代语境里文学的定义也不尽相同,“过去,文学曾经是社会最重要的热点之一。她的热,除却文学本身的因素外,还有政治的因素和生存的因素③。”当下读者对于文学的要求更加多元,“文学毕竟不仅仅是小说而已④。”

........................

第二节 坚持边缘模糊的“纯文学”的审美标准

《文艺风赏》创刊号首发于 2010 年 12 月,主编笛安在接受采访时表示,“风赏肯定是一本纯粹的严肃文学/文艺志,因为风赏的宗旨的确不仅仅是为了娱乐,而是想要传递一点思考;不仅仅是为了供人消遣,而是想要和大家一起交流一点深切的困惑和探索;不仅仅是为了给这个世界增添一点喧嚣,而是想要当大家在翻开它的第一页的时候,就可以静下来。”刊物一开始即表明对于“纯文学”立场的坚守,集合中青两代作家作品,强调文学性,设置经典重读栏目重温文学史中名家名作。通过期刊的定位、栏目设置和内容可以看到,《文艺风赏》并非是一本功利的期刊,有自身的审美标准和文学品格。同时也应在注意到,期刊的“纯文学”的边界是模糊的,期刊并没有明确制定文学的边界,文学涉及的范围比较宽泛,意欲在边缘模糊的纯文学范畴里尽可能容纳进更多的“健康、严肃”的文学创作。

一、从栏目的设置看对纯文学立场的坚守

(一)刊物栏目设置

“文学期刊作为一种文学作品的载体,其办刊方针、编辑理念和经营模式,对创作队伍的构成、文学生产的流程都发挥着重要的作用⑤。”《文艺风赏》并非传统的文学期刊,作家群构成也并非主要来自作协体制内,同时期刊所奉行的审美标准的是边缘模糊的“纯文学”审美标准。

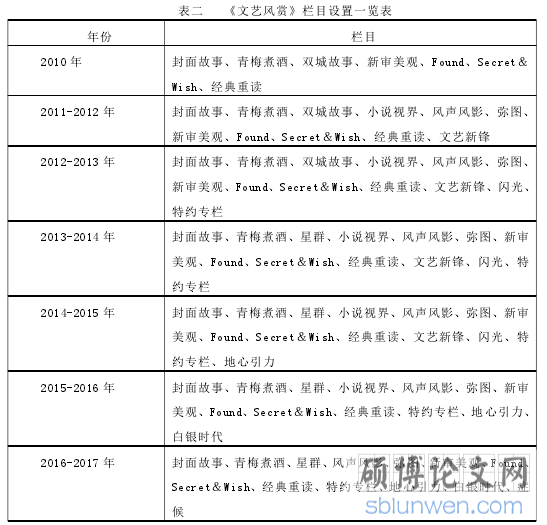

《文艺风赏》刊登文艺作品时没有按照传统期刊中以题材分类(小说、诗歌)的定律,而是通过独特的栏目命名,提炼文艺作品共性的同时挖掘文学的不同特质①。《文艺风赏》栏目设置是一个持续的动态调整过程,栏目数量和形式并非绝对固定不固定,每一年都会有栏目被删减或增加,其中出现频次最高的主打栏目分别为封面故事、青梅煮酒、双城故事(星群)、小说视界、新审美观和特约专栏。其中许多栏目是以周期的形式出现,比如 2013 年到 2014 年,文艺新锋栏目每三个月出现一次,风声风影每两个月出现一次。栏目总数在 2014年达到最高峰,各个月份栏目统计达 14 个。

第二章 《文艺风赏》作者和读者的构成以及生产机制

第一节 作者身份和生产机制

对于文学期刊而言,其作者的构成无疑会深刻影响它的气质和发展。传统文学期刊和新锐文学期刊在作者群的组成以及生产机制上存在巨大差异,这其中既有来自文学自身的原因也有时代语境的作用。《文艺风赏》发表的作品题材多样、内容丰富,形成独特的文学风貌,而期刊呈现的文学生态是作家群共同努力的成果,其背后的身份构成和生产机制是值得深入探究的。

一、以业余作家为主的创作队伍

《文艺风赏》采取约稿的形式,并且“由于条件所限,暂时不接受电子邮件以外的投稿形式”,期刊对于投稿形式的限制体现其区别于传统的纸质投稿方式,依托于当代的电子媒介。《文艺风赏》征稿启事则表明期刊“开放”的用稿原则:“我们接受各种风格的文学类稿件,以中短篇小说为主,字数以 3000-30000 字为宜。我们希望作者以遵循自己的风格、表达为初衷,最大程度在文章中呈现以及理想状态的诚意之作。”在面向全国范围的征稿过程中,对于作品怎么写、表达什么,《文艺风赏》没有明文的限制,只是突出“诚意”二字。为了让投稿文章实现真正的自由,《文艺风赏》明确表示过自己对于“作家”这个职业的态度和期待,期刊表示希望通过自己的努力“可以暂时让读者们放下对于一个作家的种种附加的要求--他是否忠实描写了中国,他是否代表了他的时代,他是否背负过社会的责任感或者历史的命运,他是否合理地为外面的世界描述了我们这个民族的任务”,《文艺风赏》强调抛去宏大的历史命题,而是更加关注作家、作品本身的意义。此外,《文艺风赏》对于好作品和好作家有自己的评判标准,不会格外强调作家作品的“社会责任意识”,因为它认为这不能作为评价作品的“最高标准①”。正是在这种“开放”的文化氛围中,《文艺风赏》周围聚集了一批文学爱好者,他们有着强烈的表达诉求和创造欲望,他们不一定是“专业”作家,却坚持以自己的风格进行文学创作。

...........................

第二节 期刊读者定位和读者构成

在传统文化传播关系中,传播者和接收者之间界限清晰,各司其职。以文学期刊为例,文学作者是传播者,读者是接收者,文学期刊是传播媒介,文学创作者和编辑者处于主导阵地,拥有更多话语权。例如《北京文学》这样的传统文学期刊,它们对于重要作品的刊登有固定模式,即拓宽稿源--主动约稿--开辟版面--刊登作家画像--介绍作品--刊登评论。可见在文化传播过程中,知名作家掌握更多话语权,读者在单一、被动的关系中接收来自期刊的信息,处于“非中心”地位。新世纪以来,由于新媒体的快速发展,文化传播出现革命性的变革,改变着作品与受众的关系。当下的文化传播崇尚多元性,强调以大众为中心,是一种个性化、充分尊重主体性的信息接受方式①。传播媒介的快速更迭,以及读者话语权不断扩大,推动“读者”地位改变,读者由被动的接收者逐渐哦转换成主动选择者。因此,对于读者的精准定位和审美把握往往是刊物得以持续发展的保障,本节将具体分析《文艺风赏》的读者定位以及读者的构成。

一、读者定位:面向“90 后”

读者定位是刊物创办必要考虑要素之一,对于文学刊物来说,读者既是刊物的受众群体,也是刊物调整发展路线指示灯。“读者对象的定位决定了刊物的风格特色,如一个人的个性,决定了他的语言、行为、穿衣、社交范围等,反过来亦一样,刊物的内涵(内容)决定了读者的范围②。”一本文学期刊的预期读者往往能够从它的栏目设置、文章内容和办刊理念中反映出来,例如《新周刊》的目标读者,“在时事与生活之间,它更关注生活;在生活与时尚之间,它更在意时尚。它的目标读者群定位在 25 岁左右、关心时事时尚、追求个性表达、有主见、有思想、有一定消费能力的阅读人群③。”在读者定位方面,《新周刊》和《文艺风赏》的范围有相似的部分,但《文艺风赏》对于受众范围更加细化,针对性更强,将受众锁定于长大后的“90 后”。

..........................

第三章 《文艺风赏》与传统文学期刊的区别................44

第一节 审美取向--探视多种文化角落...........................44

第二节 关注实验性质浓厚的作品............................. 49

第三节 市场经济环境下文学期刊发展新路子的探路者.................55

第三章 《文艺风赏》与传统文学期刊的区别

第一节 审美取向--探视多种文化角落

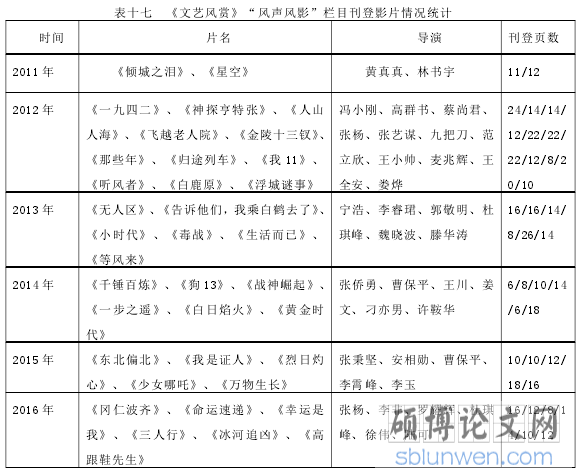

一本期刊的办刊宗旨和风格特色主要体现在其所刊登的作品上,期刊的审美取向也直接表现在对作品的侧重上。本节将依据期刊所偏重的作品来阐述《文艺风赏》在审美取向上与传统期刊的不同。《文艺风赏》对于华语电影,特别是文艺片有着关注的热情,坚持挖掘非热门电影的亮点并将其推荐给读者。此外,《文艺风赏》与科幻作品“无心插柳柳成荫”结下不解之缘,“科幻”成为期刊中一道靓丽的风景线。

“风声风影”栏目 2011 年 10 月设置,定位是“用人文的方式解读热门影片,透析剧情与其背后的意义,以我们的力量坚持华语原创电影。”这一方面是杂志对市场的敏感,更多的则是对于冷门华语电影的支持,正如笛安在主编手记中的表达:希望通过《风赏》的努力,让在中国备受冷遇的“文艺片”得到关注。《文艺风赏》对于科幻题材的作品保持着关注的热情,期刊拥有庞大的科幻作者群(刘宇昆、陈揪帆、耿辉、宝树、韩松、陈奕潞......),既有被称为科幻四大天王的刘慈欣、韩松,也有当代科幻新锐宝树、郝景芳和马伯庸,几乎每一期都有当下最新的科幻作品成果呈现,体现期刊改革创新的锐气。

结语

通过对于《文艺风赏》创刊背景的梳理和整体特色的考察,可以看到当代文学观念的改变,从作家、作品、读者三位一体的文学关系到当代文学与文坛“三分天下”的格局变动,还可以看到新锐文学期刊在拓展期刊发展新路子的努力。《文艺风赏》坚持自己的文学品格,严格题材筛选和栏目设置,注重内容的质量。期刊以“经典重读”栏目为代表,展现中华优秀文化,显示严肃的文学立场。同时在“青梅煮酒”栏目传递“和而不俗“的审美标准,反对用社会意义取代文学审美,反对标签取代个性。这其中有新锐刊物的革故鼎新,也有其靠近主流文坛的努力。在文学观念上,《文艺风赏》努力打破各种表达形式之间的藩篱,构建融合各种艺术于一体的大文学观,它关注各类创作作品,将其放在更加宽容的视野中进行评析。

《文艺风赏》本身的作者和读者群构成和生产机制独具一格。《文艺风赏》注重对文学新人的培养,从大赛中挖掘文坛新人,为他们提供平台,展示当代年轻人的文采。同时与数字化时代媒介主动合作(微博、微信公众号、论坛、Kindle 版本等),凭借多种渠道经营编读关系,树立品牌意识,培养目标受众。这使得《文艺风赏》在清晰的读者定位的前提下,维持热度和受众忠诚度。《文艺风赏》区别于传统文学刊物的严肃,将实验性质浓厚的作品大胆展示出来,包括为备受冷遇的文艺片和科幻作品正名,关注小众生态圈。

但是在创刊后期,《文艺风赏》面临“信息碎片化时代”的冲击和自身的经济困境,两年时间内经历大幅度排版改动和栏目更迭,力图在读图时代实现突围重生,但最后依然逃脱不了停刊的命运。这其中既映射出新媒体时代纸媒行业遭遇的挑战,同时揭示出当代文学期刊前进道路的困难重重。可以说,一本文学期刊的命运可以从很多方面反映特定时期文学的态势,包括文学观念、创作环境以及审美趋势。或许正如王嵘所说的那样,“属于现今青春一代的经典,永远都不是由一个人、一本书、一个杂志所创造的,新生的、属于一代人的狂飙突进,才是经典本身。”因此尽管《文艺风赏》突围的结果不尽如人意,但是作为一个具备“狂飙突进”精神和实验性的刊物,《文艺风赏》“就是经典本身。”

参考文献(略)