第一章 五四小说中日常生活的缺席

一、启蒙对日常生活的遮蔽

封建旧传统压迫人的自由意志,与人为争取自由意志而反抗封建旧传统,是五四小说中的两种典型情节。在这“压迫”与“反抗”的背后,是作家启蒙与反封建的迫切要求。因而在相当一部分五四小说中,第一便是启蒙,而非“生活”(正确的逻辑关系其实应该是人必先生活着,然后才能启蒙)。更进一步说,这些小说中甚至只有启蒙,而没有日常生活。

封建旧礼教、旧思想严控下的中国大地一片黑暗,老中国的儿女们一生都在为君为道、为父为母所压迫,而丧失了个性与自由。而这种压迫具体是从两个方面施加的,一是从封建大家庭内部,二是从封建大家庭外部。所谓封建大家庭内部的压迫,也即家长制的摆布。传统的封建思想要求个人意志服从于父母意志,个人利益服从于家族利益。因而身处封建大家庭,便毫无自由意志可言,更不可能去主动争取自己想要的幸福。“五四”时期,家长制被叛逆的青年们诟病最多,因而五四小说也普遍暴露了封建大家庭的罪恶。例如冰心的《斯人独憔悴》中,热心于学生运动的颖恩颖铭两兄弟被任职官僚的父亲软禁在家中,体现了封建父权对青年一代的社会抱负与爱国热情的压抑;在罗家伦的《是爱情还是苦痛》、陈翔鹤的《西风吹到了枕边》、周全平《梦里的微笑》等小说中集中描绘了由父母之命、媒妁之言为主导的封建婚姻制度对于青年自由恋爱的干涉。同时,在家庭外部,那些同样受封建思想毒害的“外人”们又共同构成了青年们所处的社会环境,形成了施加压迫的另一股势力。他们的一双双眼睛每时每刻都在监视着青年们的一举一动,青年们一旦稍有逾越礼教规矩的地方,便要饱受他们的非议,因而也在无形之中压迫了青年。例如在鲁迅的《孤独者》中,魏连殳因在报上发表了一些“没有顾忌”的言论,而被流言攻击;杨振声的《玉君》中,玉君与一存因交往密切而被满城议论,以至于玉君那刚从法国回来的恋人也听信了谣言,这让玉君伤心不已。

在以上分析中,我们说明了封建旧传统是从家庭内部与外部两个方面分别对青年进行压迫的。而《狂人日记》作为中国现代白话小说的开山之作,其深刻之处在于,来自封建家庭内外的两股势力不再是相互孤立或是排斥①,而是串通一气,合伙“吃人”。鲁迅正是敏锐地意识到了这两股势力在维护封建礼教方面的共识性,因而以礼教为线索,从家庭内部向外扩散,从而牵连出广阔的社会关系,构成《狂人日记》中令人毛骨悚然的吃人世界。

..........................

二、五四小说批评对日常生活的拒斥与对启蒙的迎合

五四小说批评帮助人们完成了对现代小说从无到有的“想象”和“发明”,因而在很大程度上也决定了被“发明”出来的五四小说的具体形态。所以本节试从五四小说批评的角度,来分析五四小说中日常生活大量缺席的成因。

“五四”时期的现代小说首先是在外国文学的影响下被“发明”出来。例如,中国现代白话小说的开山之作《狂人日记》所仰仗的便是“百来篇外国作品和一点医学上的知识”①。除此之外,在现代小说从无到有,以至发展壮大的过程中,小说批评的指导也起到了决定性的作用。周作人在 1918 年曾指出,“中国要新小说发达,须得从头做起;目下所缺第一切要的书,就是一部讲小说是什么东西的小说神髓”②。在现代小说草创之初,人们并不懂得现代小说是什么、写什么、怎么写,因而当时文坛对于理论指导的需求是格外强烈的。于是,大量小说批评被生产出来,例如胡适的《论短篇小说》(1918)、君实的《小说之概念》(1919)、杨前海的《余之对于小说的观念》(1919)、玄庐的《介绍小说》(1919)、清华小说研究社的《短篇小说作法》(1921)、孙俍工的《小说作法讲义》(1923)、施畸的《小说概论》(1924)等等。其中张舍我在 1921 这一年内,就发表了《短篇小说泛论》、《短篇小说之定义》、《短篇小说之要素》、《短篇小说之分类》、《作小说之三步伐》、《小说中情节之次序(一)~(七)》、《小说作法大要(一)~(六)》等数十篇文章,大大丰富了“五四”时期的小说批评。可以说,正是在这些批评的指导下,五四小说家才完成了对现代小说从无到有的“想象”和“发明”。所以我们完全可以从五四小说批评的角度,来分析五四小说中启蒙遮蔽日常生活的成因。由于五四小说以短篇小说为主,所以下文选取的批评也以短篇小说批评为主。

...........................

第二章 五四小说中日常生活的介入

一、工作与家务在五四小说中的出现

1920 年代,日常生活在五四小说中的介入具体体现为工作与家务这两项活动的出现。需要说明的是,在许多日常生活介入的五四小说中,工作与家务并非是贯穿全文的,它常常只出现在部分的片段中。最典型的便是《伤逝》。在涓生与子君同居前的文本中,日常生活是被阅读、谈话等非本体性的活动所遮蔽的;而在二人同居后,子君“管了家务便连谈天的工夫也没有,何况读书和散步”①,本体性的日常生活才正式浮出水面。本节将以对《伤逝》的分析为主线,并结合其他相关小说来论述五四小说中日常生活的介入。

当涓生与子君尚未同居,还在反抗封建大家庭,争取自由恋爱时,小说呈现了典型的压迫与反抗的情节,体现了鲜明的启蒙与反封建的主题。在这一阶段,小说的情节主要是在涓生的寓所中推进的。此时涓生寓所的环境是这样的:尽管屋内的家具是破旧的,但是开门却可见屋外半枯的槐树的新叶以及一房一房紫白的藤花,桌上的文学的、科学的书籍可以供人随手阅读,破败的墙壁更是因为一张铜板的雪莱的半身像而增色不少,足以让人产生“何陋之有”的神往。“新叶”与“藤花”为寓所点缀出了文人所喜见的诗意之美,而“书”与“雪莱的半身像”作为一种被新型知识分子所垄断的西方先进文化资源的物化呈现,是“五四”青年精英性与先锋性的具体诠释。尤其值得注意的是,那张“雪莱的半身像”并非随意的一张普通人像,而是在涓生看来“他的最美的一张像”,同时也是让子君“草草看了一眼,便低了头,似乎不好意思了”②的一张人像。子君作为一位敢于冲破封建大家庭牢笼的“五四”新女性,本身就具有着前卫、进步的特质,而涓生家中的这张让子君感到羞涩的“雪莱的半身像”表明涓生所掌握的其实是更为激进的文化资源。总之,在日常生活尚未介入时,涓生的公寓呈现为精英化、知识分子化的特征。

.......................

二、五四小说家对于启蒙在日常生活中如何践行的忧虑

1920 年代正值在启蒙运动中成长起来的知识青年纷纷组建个人小家庭的时候,大批青年不得不开始面对工作与家务的全新课题。这为 1920 年代日常生活在五四小说中的频繁介入提供了可能。而青年们在工作与家务的消磨中,或痛苦或麻木的状态,让许多五四小说家忧虑于如何在日常生活中践行启蒙。这种忧虑直接促成了日常生活在五四小说中的介入。

日常生活缺席的五四小说常常以在启蒙运动中成长起来的知识青年作为主人公。这些青年通常置身于封建大家庭、旧社会的背景之中。同时他们中的大多数又在新式学堂中汲取了西方先进的启蒙思想,建立起了一套完全迥异于封建思想的全新价值体系,所以他们身上鲜明地体现了本土与外来、旧与新、传统与现代间的尖锐冲突,并与思想革命的时代任务发生了共振。从 1915 年《青年杂志》(第 2 卷起改名为《新青年》)在上海创刊,新文化运动发生,到 1920 年代,五年多的时间过去了。那些原本在封建大家庭与校园中的青年们,也随着人生轨迹的推移,而纷纷进入了个人的小家庭。当这些青年从叛逆的人子、进步的学生,变为肩负了更多生活责任的人夫人妻、人父人母时,他们不得不为谋生操心,为家务操劳。那些敏锐的小说家必然会注意到这一转变,这为 1920 年代日常生活在五四小说中的介入提供了可能。甚至有些五四小说家更是亲历了这一转变。例如,庐隐和凌叔华都在结婚后的第二年分别创作了《前尘》(1924)与《琦霞》(1927),来反映已婚妇女为家务所羁绊而难以实现个人理想的痛苦处境。

..................................

第三章 五四小说中启蒙的“落地”................................22

一、启蒙者:价值取向的务实化转变...................................22

二、启蒙:向具体的“人”的周期轮回的转移.........................24

三、作为“先锋”的日常生活书写.................................26

第四章 五四小说中日常生活书写的意义.......................29

一、对“娜拉”走后启蒙危机的揭示........................29

二、对问题小说的延续........................30

第四章 五四小说中日常生活书写的意义

一、对“娜拉”走后启蒙危机的揭示

在启蒙思潮的影响下,知识青年们前仆后继地走出了封建大家庭,而鲁迅却在此时尖锐地提出了“娜拉走后怎样”的问题,给斗志昂扬的青年们泼了一盆冷水。可以说,五四小说中的日常生活书写便是对这一问题的回应。

日常生活缺席的五四小说,写的往往都是出走前与出走时的“娜拉”。这一阶段的“娜拉”们正身处“暂时的历史性(直线性)的进步过程”之中,其理想化的价值取向使得他们的政治、思想、文化追求常常遮蔽了每日目之所及的柴米油盐、衣食住行。而日常生活介入的五四小说则是以出走后的“娜拉”作为书写对象。此时的“娜拉”们身处“超历史的永恒的周期轮回”之中,柴米油盐、衣食住行反倒成了他们每日不得不应对的首要问题。“人们用及其崇高甚至悲壮的气概和‘淋漓的鲜血’换来的现代进步或解放,最终必然是对平民那种安宁琐碎的日常生活的肯定和保证。所谓人类解放,历史进步等现代理想并不意味着鲜红的太阳照遍全球,而是一种悲喜剧式的反高潮,是八千里路云和月背后的小巷人家”①。在“娜拉”们怀着激动紧张的心情走出封建大家庭,并组建了个人的小家庭之后,生活的磨损使“娜拉”们“落地”了,从原本的理想化精英,变为了务实的平民;工作与家务的压抑使“娜拉”们有的感到痛苦,有的开始麻木。可以说,五四小说中的日常生活书写揭示了“娜拉”出走后,“娜拉”在日常生活中务实化平民化的“落地”转变,以及痛苦或麻木的精神困境。此为日常生活书写对“娜拉走后(娜拉)怎样”这一问题的回应。

.........................

结语

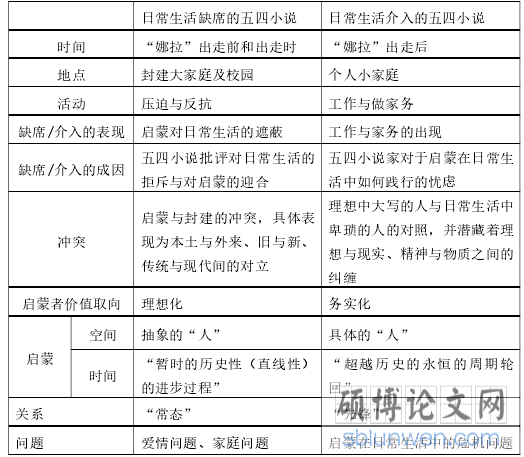

日常生活在五四小说中是常常缺席的,直到 1920 年代日常生活才在五四小说中频繁介入。通过还原五四小说中这一历时性的流变过程,我们可以发现五四小说内部裂变出了两种不同类型的小说,即日常生活缺席的五四小说与日常生活介入的五四小说。在这两类小说的比较中,我们可以清晰地看到日常生活书写的独特意义:

相较于日常生活缺席的五四小说,日常生活介入的五四小说其实是一种更为深远和异质的存在。在高扬启蒙的“五四”反封建时代,对于启蒙在日常生活中如何践行的忧虑,其实是一道时代的“超纲题”。庐隐在《何处是归程》中的发问“结婚也不好,不结婚也不好,歧路纷出,到底何处是归程呵”①,“五四”回答不了,甚至放在 21 世纪的今天,我们也很难理直气壮地给出一个明确的答案。

参考文献(略)