本文是一篇药学论文,

第一部分 文献综述

1.研究背景

1.1股骨转子间骨折流行病学

药学论文怎么写

股骨转子间骨折在全世界范围内均有发生,据全球估计,髋部骨折将影响大约18%的女性和6%的男性[5],股骨转子间骨折约占全身骨折总数的3.4%[6,7]。在所有髋部骨折中股骨转子间骨折约占其中的36%[8],股骨转子间骨折占老年髋部骨折的50%[1]。老年股骨转子间骨折患者有着较高的死亡率,约是27%-30%,然而其中保守治疗的死亡率更高,甚至达到36.2%-50%,被众多专家学者们成为老年人的“人生最后一次骨折”[9]。

1.2股骨转子间骨折的治疗

1.2.1中医治疗

中医治疗股骨转子间骨折[1 0]的基本步骤为:无移位骨折用丁字鞋固定;有移位骨折则用屈髋屈膝法或牵引复位法整复骨折移位,再持续牵引与外展夹板结合固定,于外展中立位固定6-8周。同时根据骨折三期辨证用药,在固定期间配合练功活动逐渐恢复功能。

1.2.2手术治疗

近些年来,众多专家学者[9,1 1]对老年性和不稳定性股骨转子间骨折多主张手术治疗,因其可减少卧床时间过长带来的并发症,并可以促进骨折愈合。手术方式可分为三种:髓内固定、髓外固定和人工髋关节置换术。

髓外固定可有动力髋螺钉(DHS)固定、锁定加压骨板(LCP)固定等。髓外固定多适用于简单的、稳定型股骨转子间骨折,有着较好的疗效,但对于不稳定型骨折有许多髓外固定治疗导致并发症而畸形愈合或者不愈合的报道[1 2,1 3]。

...................

2.术后隐性失血的机制

2.1西医机制

2.1.1血液渗入组织间隙

术后由于微血管渗透性改变,血液渗出到组织间隙,不能顺利回到循环系统,且手术切口造成组织间隙破坏,使其存在死腔,血液便聚集在其中[1 7]。

2.1.2损伤氧化应激

红细胞的破坏会产生亚油酸,诱导氧化应激反应,刺激活性氧的产生,进而再次破坏红细胞,导致其蛋白质氧化和脂质过氧化的结果,使红细胞膜的通透性改变,产生大量隐性出血[1 8-2 0]。

2.1.3其他可能机制 如纤溶系统的异常、应激性消化道出血等[2 1]。

2.2中医机制

隐性失血于中医理论中属于血症范畴,术后患者均有不同程度的气虚血瘀,由于外伤暴力和手术金刃所伤,破坏皮肉筋之脉络而破裂,气血失去固摄,逸出脉外而不显现,故而出现隐性出血[2 2]。而后气随血脱,瘀血中生。《灵枢经·邪气脏腑病形篇》曰:“有所堕坠,恶血在内,有所大怒,气上而不下,积于胁下,则伤肝。”恶血归于肝经,伤以肝脏。[2 3] 核心病机多与气虚、血虚、血瘀、恶血归肝和脾不统血相关。

.........................

第二部分 研究设计

2.研究对象

研究通过哈尔滨医科大学附属第一院骨科病房、影像科、病案资料室,检验科等相关科室,选择2016年1月1日至2021年11月10日之间,患有股骨转子间骨折且使用InterTAN髓内钉治疗的患者204例,并利用电子病案病历系统,电话回访等多个方式,收集患者年龄、身高体重、影像学资料、术前术后的化验结果、输血情况、手术时间等,从中筛选出符合本次研究的患者153例,以此开展回顾性临床研究。

药学论文参考

........................

3.诊断标准

3.1西医诊断标准

参考参照中华医学会的《临床诊疗指南-骨科分册》[5 6],和中国骨折脆性联盟和中国老年医学学会骨与关节分会创伤骨科学术工作委员会的《老年股骨转子间骨折诊疗指南》[5 7]。

(1)临床表现:经常是受到外伤后,年轻人为高能量暴力,老年人是低能量暴力居多,甚至是平底摔倒,诉髋关节疼痛,小部分人可能诉膝关节疼痛。疼痛严重,活动受限,患肢畸形,大多数是移位性骨折。疼痛轻,甚至能够负重,不可忽略,因其可能会是无移位骨折。

(2)体格检查:髋部伤处肿胀瘀斑,压痛明显,患肢外旋畸形约90°,可有纵轴叩击痛,大转子处叩击痛,腹股沟韧带中点下方压痛,伴有髋关节活动度受限。

(3)辅助检查:X线检查为首选手段,可拍髋关节正侧位X线检查。CT扫描有助于了解复杂髋部骨折情况,但CT扫描不作为首选检查方案[5 8]。MRI检查有助于X线未检查出骨折线,但临床上怀疑骨折的患者。

........................

第三部分 讨论.......................... 28

1.股骨转子间骨折术后隐性失血的相关因素 ......................... 28

2. InterTAN 和股骨髓腔的匹配度与术后隐性失血的关系 .............. 30

3.隐性失血的中医理论探讨........................... 30

4.不足和展望 ................................. 32

第四部分 结论................................... 34

第三部分 讨论:

1.股骨转子间骨折术后隐性失血的相关因素

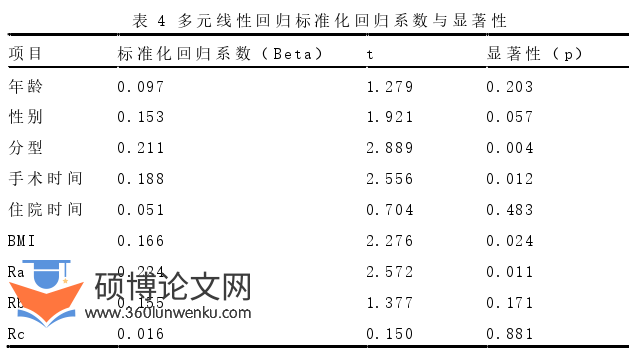

1.年龄

本次研究中年龄和术后隐性失血无显著相关,可能是本次研究选入的患者均在60岁以上,均为老年人,且年龄差异较小,若有年轻患者则可更好的验证年龄是否是隐形失血的相关因素。有些相关研究[6 3]同样认为隐性失血和年龄无关。但部分研究[6 4,6 5]认为隐性失血量和年龄相关,尤其是大于75岁的患者将会显著增加术后隐形失血。原因可能为老年人组织间隙增宽,使更多的血液渗入组织间隙,且造血功能减低,术后难以快速补充。年龄是否有影响,还有待进一步研究。

2.性别

本次研究中性别和术后隐性失血无显著相关,本次研究中女性患者均已经绝经,无雌激素保护作用,因此和男性的隐性失血量无显著差异。在《素问》里有提到男性超过64岁,女性超过49岁全身脏腑的均有衰老与功能减退,因此老年男性和女性的隐形失血也应差异不大。部分研究[6 3] 也验证术后隐性失血与性别无关。

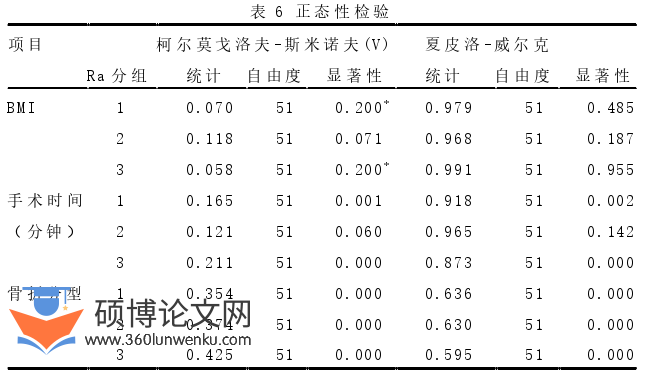

3.BMI

本次研究中BMI和术后隐性失血有显著相关。研究者BMI均值为23±3.5 kg/㎡,而正常人BMI为18.5-23.9 kg/㎡,可能因地域差异,本地区所研究患者体型多有肥胖,导致BMI越大隐性失血越多。肥胖患者软组织较多,组织间隙可承受会更多隐性失血。在中医理论中,BMI过大的肥胖患者多为本虚标实,以脾虚湿盛居多,《黄帝内经素问集注》有记载:“脾主运化……主一身之肥瘦”,脾虚多为脾气虚,脾主统血,脾虚则血液外溢,则隐形失血量更多。也有研究[6 3]表明BMI与隐性失血无显著关系,是否有影响仍待更大样本的研究。

....................

第四部分 结论

1. InterTAN和股骨髓腔的匹配度越高,则股骨转子间骨折术后隐性失血越少。达到中匹配度组,即可减少较多隐性失血。推荐选用可以使股骨髓腔和髓内钉漏斗起始部平面的比值小于1.435的InterTAN,来用于进行股骨转子间骨折的手术,从而减少隐性失血。

2.粉碎型骨折、手术时间过长、BMI过高、会增加股骨转子间骨折术后隐性失血。

3.中医药的干预可以辅助减少股骨转子间骨折术后的隐性失血。

参考文献(略)