本文是一篇药学论文,本文通过TCGA和Kaplan-Meier Plotter数据库对OCT1与卵巢癌相关性进行评估发现,OCT1在卵巢癌中具有高表达现象,且OCT1的高表达与卵巢癌患者的不良预后相关。

第一章绪论

1.1卵巢癌简介

1.1.1卵巢癌概述

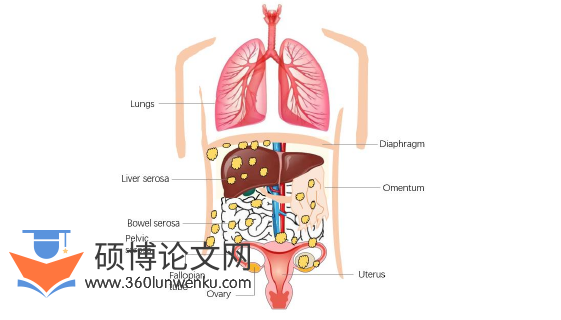

卵巢癌(Ovarian Cancer)是女性生殖系统三大常见妇科恶性肿瘤之一,病死率高居妇科恶性肿瘤之首位,其中上皮性卵巢癌(EOC)在所有卵巢癌病例中所占比例为90-95%[1,2]。EOC与大多数发生血源性转移的上皮恶性肿瘤不同,其特征在于:从原发性肿瘤上脱落的细胞,作为单个细胞和多细胞聚集体(MCAs)在整个腹腔内移动,粘附和破坏腹膜间皮内层以及粘膜下基质锚定和增殖,产生广泛播散的转移[3]。

近年来随着对卵巢癌的发病机制的研究不断深入以及治疗水平的进一步提高,为卵巢癌患者的治疗带来了希望。尽管如此,绝大多数卵巢癌患者会经历复发,且易发生耐药,五年生存率仍旧维持在30-40%,严重威胁女性的身心健康[4,5]。此外,卵巢癌经常发生转移扩散,其极强的转移能力是卵巢癌患者五年生存率较低的重要原因之一。卵巢深居盆腔,早期缺乏特定的体征或症状,缺乏有效或敏感的早期临床筛查方法,诊断时多为中晚期,常伴有广泛的腹腔转移或远处转移现象,此时减瘤手术和辅助化疗的疗效已经非常有限。因此,阐明卵巢癌转移的具体靶点并揭示其潜在分子机制迫在眉睫,对于开发新的药物和提高卵巢癌患者的生存率至关重要[3,6,7]。

药学论文怎么写

..............................

1.2 EMT简介

1.2.1 EMT概述

上皮-间质转化(Epithelial mesenchymal transition,EMT)是胚胎发育和组织修复的基本过程,与胚胎发育、组织稳态、伤口愈合、干细胞可塑性以及癌症的进展密切相关[39]。EMT最早是Elizabeth Hay团队通过对鸡胚胎发育的研究发现的[40]。根据EMT在生物体中发生的背景分为Ⅰ型、Ⅱ型和Ⅲ型三种不同亚型,其中Ⅰ型EMT与胚胎植入和发育以及多器官形成有关;Ⅱ型EMT与伤口愈合、组织再生和器官纤维化有关;Ⅲ型EMT与癌症进展有关,是目前的研究重点对象之一[41]。

EMT的主要特征是上皮标志物E-钙粘蛋白的丢失和间质标志物波形蛋白的升高。其中E-钙粘蛋白的主要功能是维持细胞间的完整性和细胞骨架的稳定性,E-钙粘蛋白表达的下调使得细胞间粘附连接破坏和细胞极性丧失,导致细胞获得具有较强运动性的间充质表型[42]。据报道,E-钙黏蛋白是EMT激活转录因子(EMT-TFs),如Snail-1、Slug以及ZEB的下游靶基因,调节了细胞的EMT进程。此外,EMT在上皮细胞中还可以通过细胞自主和非细胞自主的方式,被Snail-1、Slug以及ZEB介导的TGFβ家族蛋白、Wnt家族蛋白、转录激活因子3(STAT3)、丝裂原活化蛋白激酶(MAPK)、Notch以及受体酪氨酸激酶(RTKs)等不同信号的级联反应快速激活,进而调节EMT相关标志蛋白N-钙粘蛋白、波形蛋白、基质金属蛋白酶2(MMP-2)等的表达直接或间接调节细胞的EMT进程[43,44]。

......................

第二章OCT1的表达对多种卵巢癌细胞系增殖及EMT表型的影响

2.1实验仪器、材料与试剂

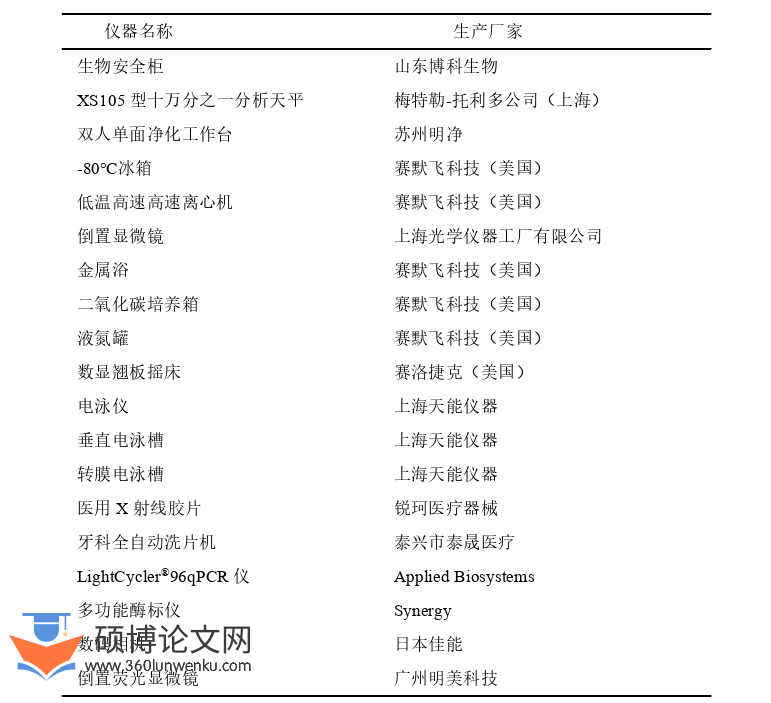

2.1.1实验仪器

药学论文参考

..............................

2.2实验方法

2.2.2细胞学实验

2.2.2.1细胞复苏、培养

(1)首先,打开生物安全柜通风15 min,取出液氮保存所需的细胞,于37℃的恒温水浴锅里快速化冻;

(2)用75%的酒精擦拭生物安全柜桌面,然后将预热好的细胞悬浊液转移到新的1.5 ml EP管中,缓慢逐滴加入3倍体积的完全培养基稀释,置于离心机中200 xg离心5 min;

(3)弃上清,用1 ml完全培养基重悬细胞,种到6 cm碟中,于37℃,5%CO2饱和温湿度培养箱中培养。

(4)每天于显微镜下观察细胞生长状态,然后根据细胞状态进行相应处理。

2.2.2.2细胞传代

(1)每天观察细胞生长情况,然后根据细胞的生长情况进行细胞传代处理;

(2)移除上清旧的培养基,加入1 mL无菌PBS清洗一次;

(3)移除PBS,加入0.5 mL胰酶置于培养箱中消化3-5 min;

(4)将消化好的细胞转移到新的1.5 ml EP管中,常温下200 xg离心5 min;

(5)弃上清,用1 ml的新鲜培养基重悬细胞,根据ATCC要求,将细胞悬液种到培养皿中,37℃,5%CO2的培养箱中培养。

2.2.2.3细胞冻存

(1)将生长状态良好细胞用胰酶进行消化处理,室温下200 xg离心5 min;

(2)弃上清,加入适量含10%DMSO的细胞冻存液重悬细胞;

(3)将重悬的细胞悬液分装到冻存管中0.5 ml/支,置于程序冻存盒中,-80℃冰箱中放置12 h,第二天转移到液氮罐中长期保存。

.................................

第三章OCT1的表达对多种卵巢癌细胞EMT标志分子的影响........................38

3.1实验仪器、材料与试剂.........................38

3.1.1实验仪器...........................................38

3.1.2实验材料与试剂......................................38

第四章在多种卵巢癌细胞系中筛选受OCT1调控的潜在靶基因......................49

4.1实验仪器、材料与试剂............................49

4.1.1实验仪器.......................................49

4.1.2实验材料与试剂..................................49

第五章G0S2的表达对多种卵巢癌细胞EMT表型的影响..................................60

5.1实验仪器、材料与试剂................................60

5.1.1实验仪器...................................................60

5.1.2实验材料与试剂....................................60

第六章OCT1通过G0S2介导的ERK信号通路调节多种卵巢癌细胞的EMT

6.3实验结果

6.3.1考察抑制G0S2的表达对卵巢癌细胞OVCAR8的EMT相关标志分子表达的影响

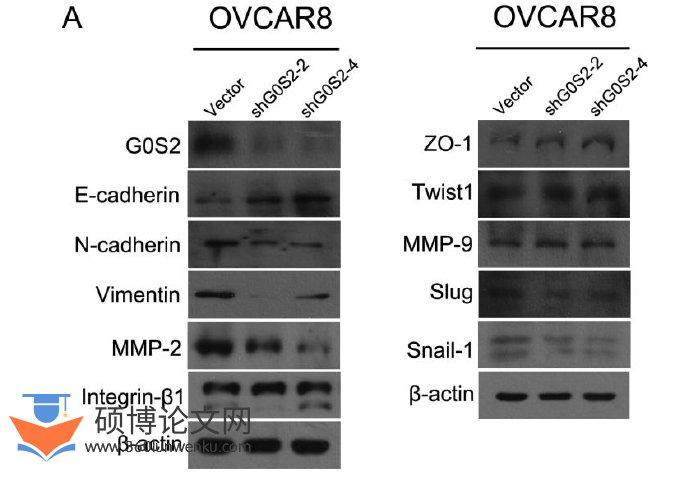

为了进一步探究在卵巢癌中G0S2基因的表达对多种卵巢癌细胞EMT影响的分子机制,我们用shRNA慢病毒感染卵巢癌细胞OVCAR8以特异性抑制G0S2的表达,收集细胞,进行western实验检测EMT相关标志蛋白的表达变化。结果显示,在卵巢癌细胞OVCAR8中特异质抑制G0S2的表达后,与vector空载组相比,上皮标志分子如E-cadherin的表达显著上调,间充质标志分子如N-cadherin、Vimentin、MMP-2和EMT相关转录因子Snail-1的表达明显下调,但EMT相关上皮标志分子如ZO-1、间充质相关标志分子如Integrin-β1、MMP-9和EMT相关转录因子Twist1、Slug的表达并未发生显著变化。同时ERK1/2的磷酸化也降低了,但AKT的磷酸化和AKT、ERK1/2的总蛋白表达量改变不大(图6.1 A和B)。

药学论文参考

...............................

第七章总结与展望

7.1工作总结

1.通过TCGA和Kaplan-Meier Plotter数据库对OCT1与卵巢癌相关性进行评估发现,OCT1在卵巢癌中具有高表达现象,且OCT1的高表达与卵巢癌患者的不良预后相关。通过western实验检测正常卵巢上皮细胞和多种卵巢癌细胞中OCT1的表达情况发现,与正常卵巢上皮细胞HOSEpiC相比,OCT1在多种卵巢癌细胞如OVCAR8、SKOV3、A2780、ES2、OVCAR5和HO8910等中异常表达。为探究OCT1的异常表达对卵巢癌细胞的生物学功能产生的影响,尤其是卵巢癌EMT,我们利用shRNA慢病毒包装的方式感染OCT1表达量相对较高的卵巢癌细胞OVCAR8和SKOV3,以特异性抑制OCT的表达;并通过过表达慢病毒载体感染OCT1表达量相对较低的卵巢癌细胞ES2和OVCAR5,以过表达OCT1。在确定成功构建抑制/过表达OCT1的卵巢癌细胞后,通过transwell小室迁移和侵润实验对其生物学功能进行检测发现,抑制OCT1的表达可以显著抑制卵巢癌的迁移和侵润能力,进而抑制卵巢癌细胞的EMT表型;过而表达OCT1可以显著增强卵巢癌的迁移和侵润能力,进而促进卵巢癌细胞的EMT表型。随后利用MTT实验进一步探究OCT1的异常表达是否对肿瘤细胞的增殖产生影响发现,调节OCT1的表达,对多种卵巢癌细胞的增殖并没有产生显著影响。

2.通过western实验筛选受OCT1表达所影响的EMT相关标志分子发现,抑制OCT1的表达可以显著抑制卵巢癌细胞EMT相关标志物N-钙黏蛋白、金属基质蛋白-2、波形蛋白、Snail-1的表达以及ERK1/2的磷酸化,同时促进E-钙黏蛋白的表达;而过表达OCT1则可以显著促进N-钙黏蛋白、金属基质蛋白-2、波形蛋白、Snail-1的表达以及ERK1/2的磷酸化,同时抑制E-钙黏蛋白的表达。这些结果表明,OCT1很可能是通过ERK信号通路来影响EMT相关标志蛋白的表达,进而影响卵巢癌的EMT进程。

参考文献(略)