本文是一篇药学论文,本文基于生物可降解的聚氨基酸纳米载体递药策略开发的PCNO-b-PEG-b-PCNO纳米粒,其能够在特定生物膜酸性条件发生下突释,期间发生形变和电荷反转,使其在高负载NO,提高NO释放稳定性的同时,也增大了与细菌生物膜的接触面积和贴合力,从而增加了NO的局部抗菌浓度,并且能够通过抑制引起细菌多药耐药的生物膜的形成和破坏细菌细胞膜的多重机制来发挥抗菌作用。

1绪论

1.1一氧化氮及其生物学活性

1980年,Furchgott等人在《Nature》杂志上发表论文,证明了乙酰胆碱作用于血管内皮细胞时产生了一种可扩散的因子,该可扩散因子被称为内皮细胞源性舒张血管因子(endothelium-derived relaxing factor,EDRF),在知道EDRF存在之前,已经有研究确定NO和NO释放剂可以通过与特定蛋白受体结合—溶性鸟苷酸环化酶(soluble guanylate cyclase,sGC)可以引起血管平滑肌松弛并抑制血小板聚集,对NO和NO释放物质的研究为确定EDRF的身份及其介导其血管效应的机制奠定了基础,之后有研究就证实了EDRF就是NO[1];1992年NO被《Science》杂志誉为“明星分子”;1998年,Furchgott和他的另外两个研究伙伴因为他们在NO的生理机制研究上作出的贡献,被授予了诺贝尔医学奖和生理学奖。从此NO在生物体中的作用引起了人们的思考和探究,逐渐成为国内外科研人员们的研究热点,NO的研究领域已经扩展到包括生物医学研究的许多领域。已经有很多研究表明,NO通过舒张血管和维持内皮完整性调节心血管系统[2];NO通过NO介导的神经递质的传递或者是神经系统的作用机制对大脑神经元功能进行调节[3];NO这种脂溶性的气体分子能够渗透到细菌生物膜中,被氧化产生过氧亚硝酸衍生物,从而去阻碍生物膜的形成并且也会进入到细菌细胞内与DNA相结合,破坏其正常的生理功能,发挥抗菌作用[4]。NO还可调节血液循环以及克服药物耐药性等[5]。事实上NO可影响生物体中很多器官的生理功能,包括肝脏、肺部、肠胃等等。可见NO是生物机体内重要的、普遍存在的信号分子,对机体的健康和疾病有着重要的影响意义。通过对NO生理机制的研究,看到了NO在生物医药领域的广阔应用前景。

.......................

1.2一氧化氮与抗菌

药学论文参考

自从1928年亚历山大·弗莱明在琼脂培养基平板表面的病原菌中发现了抑菌圈,之后弗莱明将能够产生抑菌活性的物质命名为青霉素,至此标志着世界上第一种抗生素诞生[41]。随后由弗罗里和钱恩的团队提纯了青霉素,这才使得在1945年青霉素大规模生产和销售,“抗生素时代”就此开启[42]。自从抗生素诞生以来,抗生素在治疗各类细菌感染中成为一道重要的防线,是改善人类健康的福音。青霉素的发现堪称典范,这些研究为未来的药物发现研究奠定了范式。20世纪50年代到70年代是发现新抗生素类别的黄金时代,但从那时起就没有发现新的类别,在过去的几十年里,新型抗生素的研究没有获得突破性的进展,没有一种新型抗生素被批准上市用于临床[43]。20世纪青霉素的发现为对抗细菌感染提供了一个变革性的优势。然而,不明智地使用抗生素,需要高剂量的抗生素来杀死生物膜内的细菌,以及细菌的进化,导致了抗生素耐受性和耐药性的发展。

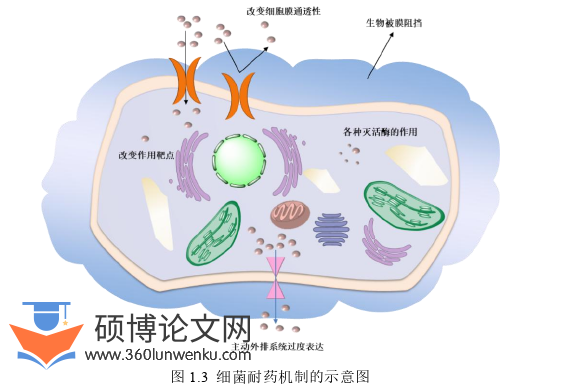

在面临这样的困境下,迫使人们又开始重新使用已经被废弃多年的多粘菌素,尽管其具有严重的肾毒性和神经毒性,但是细菌还是以意想不到的速度对多粘菌素产生了耐药性[44]。根据联合国抗生素耐药性特设机构报告:耐药细菌感染目前每年造成70万患者死亡,如果不采取紧急补救措施,到2050年,全球由于抗生素耐药性增强而引起的死亡总数将增至一千万,高于目前由癌症造成的820万人死亡人数。这种致命感染背后的主要罪魁祸首是耐药病原体,它们约占所有致命医院感染的70%[45]。耐药菌感染给临床治疗带来了巨大挑战,加上抗生素的研发周期过长,临床能用于有效治疗耐药菌感染的抗生素越来越少,一线临床治疗的有效性继续下降,为了防止对全球人类生命健康产生威胁,目前最重要的是开发新的治疗策略,这促使了人们对非抗生素的抗菌疗法的需求[46]。

..............................

2实验材料

2.2细菌来源

金黄色葡萄球菌(S.aureus)、大肠杆菌(E.coli)以及铜绿假单胞菌(P.aeruginosa)购自于BeNa Culture Collection公司;耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(MRSA)由贺耘教授课题组(重庆大学药学院,重庆)提供;耐碳青霉烯类大肠杆菌(CR-E.coli)、耐碳青霉烯类铜绿假单胞菌(CR-P.aeruginosa)以及李斯特菌(L.monocytogenes)是由重庆大学附属肿瘤医院提供。

.......................

2.3主要实验仪器和耗材

药学论文怎么写

...........................

3 PCNO-b-PEG-b-PCNO嵌段聚合物的合成和表征........................23

3.1 PCNO-b-PEG-b-PCNO嵌段聚合物的合成方法..........................................23

3.1.1聚乙二醇双端对甲苯磺酰氯(TsO -PEG-OTs)的合成.............................23

3.1.2双端氨基聚乙二醇(NH2-PEG-NH2)的合成.....................................24

4纳米粒的制备以及表征...............................33

4.1 PCNO-b-PEG-b-PCNO纳米粒制备方法..............................33

4.2纳米粒表征.......................................33

5体外纳米粒释放行为研究.....................................35

5.1 Griess-saville测定法定量NO释放....................................35

5.2纳米粒形貌和电荷变化的探究........................35

6 PCNO-b-PEG-b-PCNO纳米粒的抗菌活性研究

6.1 PCNO-b-PEG-b-PCNO纳米粒抗菌活性筛选

本实验采用二倍稀释法来测定PCNO-b-PEG-b-PCNO纳米粒的最小抑菌浓度(Minimal Inhibitory Concentration,MIC)。最低抑菌浓度(MIC)是防止微生物可见生长所需的最低浓度,也是评价药物抗菌活性的最基本的实验室测量。

6.1.1实验部分

①LB固体培养基平板的制备:用精密的分析天平称取胰蛋白胨5 g,酵母提取物2.5 g,NaC l 5 g,置于1 L容量瓶中,量取500 mL去离子水加入到1 L的容量瓶中,摇动容量瓶直至里面的LB固体培养基的配方溶解,然后用黄皮纸将配置好LB固体培养基容量瓶的瓶盖包裹住并且旋松,放置到高压蒸汽灭菌锅中,在121℃条件在灭菌20 min,高压灭菌后,将融化的LB固体培养基放在室温冷却,当培养基的温度冷却到了55℃左右,趁热倒入适量的培养基在60 mm培养皿中,冷却凝固以后,用封口胶封边,并倒置放于4℃冰箱储存备用。

②TSB液体培养基的配制:用精密的分析天平称取胰蛋白胨大豆肉汤30 g,置于2 L的容量瓶中,量取1 L的去离子水加入到容量瓶中,摇动容量瓶直至容量瓶中的胰蛋白胨大豆肉汤粉被完全溶解,然后用黄皮纸将容量瓶的瓶盖包裹住并旋松,放置到高压蒸汽灭菌锅中,在121℃条件在灭菌20 min,高压灭菌后,将TSB液体培养基放在室温冷却,最后放置于4℃冰箱储存备用。

③细菌复苏:把冻存在-80℃冰箱中的细菌取出来,解冻后快速用接种环蘸取菌液,接种在LB固体培养基平板上,放在37℃培养箱中培养5 min后,再倒置培养20 h,观察菌落生长情况,等到细菌菌落长出来后,用封口胶把培养皿边缘封好,倒置放在4℃冰箱中储存备用。本实验选择七种菌进行复苏,分别是:金黄色葡萄球菌(S.aureus),耐甲氧西林类金黄色葡萄球菌(MRSA),大肠杆菌(E.coli),耐碳青霉烯类大肠杆菌(CR-E.coli),铜绿假单胞菌(P.Aeruginosa),耐碳青霉烯类铜绿假单胞菌(CR-PA),李斯特菌(L.monocytogenes)。

..............................

7结论与展望

因为多重耐药细菌的快速发展,所以要求改进细菌感染的治疗方法。NO是一种已知的强效抗菌剂,但是NO的半衰期很短,并且化学性质活泼,因此导致NO的使用受到限制。为了提高NO的储存稳定性,人们开发了能够通过共价键或者配位配合物来储存NO,称为NO供体。外源性NO供体能够通过独特的分解机制释放出NO,可以更有效地将NO输送到治疗部位,满足临床治疗的需求。但是现在大多数NO供体还存生物安全性差、NO负载率不高、缓释效果不佳等不足之处,并且耐药细菌生物膜中耐受性表型的存在导致了临床治疗具有挑战性的慢性感染。因此,需要在很长一段时间内使用持续剂量的抗菌剂,高于MIC,以中断耐受或者耐药序列并减轻感染,这就突出了基于生物材料的递药策略的必要性。纳米递药系统因其具有良好的生物安全性、较高的药物负载、较好的缓控释性质而被广泛应用于疾病治疗中。因此基于生物材料递送NO的策略,这无疑能弥补现有NO供体存在的不足,更好地提高NO在临床疾病治疗中的应用价值,使其成为较有前景的NO供体。

首先,采用基于伯胺引发剂的常见胺基引发的N-羧基环内酸酐(NCA)开环聚合机理设计实验,选择具有亲水性、无毒性、良好的生物相容性的NH2-PEG-NH2作为引发剂去引发S-苄氧羰基-L-半胱氨酸-N-羧基酸酐(Cys(Z)-NCA)开环,再经过脱保护、巯基亚硝化就形成了中间是聚乙二醇,两个末端是巯基被亚硝化的聚半胱氨基酸的三嵌段共聚物(PCNO-b-PEG-b-PCNO)。经过核磁和红外对嵌段聚合物化学结构的表征,确认了PCNO-b-PEG-b-PCNO的成功合成;经过纳米粒度仪和透射电子显微镜对其形态和大小进行进一步的表征,纳米粒在释放NO的过程中,其形态由纳米球重新自组装为片状纳米聚集体,电荷由负电荷反转为轻微的正电荷,这样可形变的、电荷可反转的纳米NO供体,不仅提高了NO的稳定性,而且也增大了NO的局部治疗浓度;采用Griess-saville法检测了该NO供体的键合效率高达24.07±1.2%,并且对纳米粒的体外释放行为进行了探究,该体系能够在24 h内稳定持久地释放NO,缓控释能力比较好,能够达到持续抗菌的效果,减少用药次数,提高用药的依从性。

参考文献(略)