本文是一篇文学论文,笔者试图通过选本这一汇聚批评家与作家的共同文学理念的文学史料,探查20世纪八九十年代的时代文化脉搏,寻找选本中有价值的历史细节,呈现选家的编纂过程与选本的文学批评空间,再现先锋小说的发展与经典化的历程。

第一章从新潮到先锋:先锋小说选本的衍变

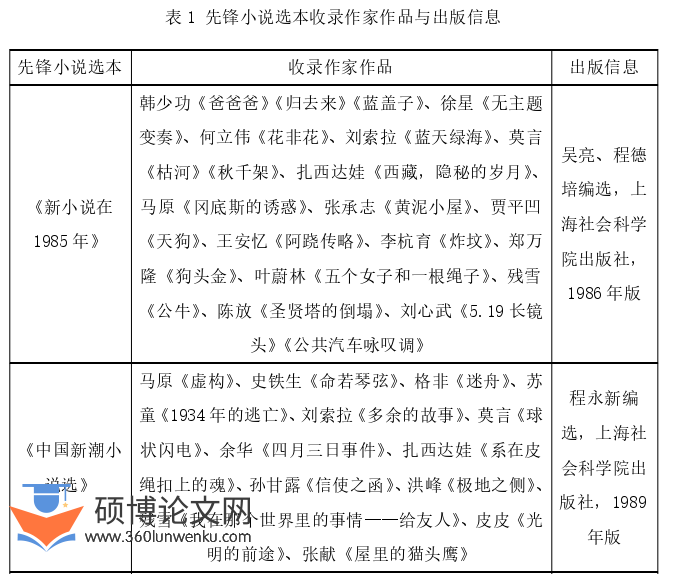

第一节先锋小说选本基本概况

文学论文怎么写

20世纪80年代在中国当代文学史上是一个极为特殊的年代。在经历了文革时期长期压抑的状态后,中国文坛终于在20世纪80年代迎来了彻底的爆发与繁盛。各种文学思潮迭起不断,在知青小说、寻根小说、现代派小说不断涌现的年代,先锋小说的出现无疑占据了最引人注目而又难以琢磨的地位。由于文学的繁盛与环境的开放,随之而来的是图书出版的发展与文学期刊的盛行。而先锋小说的兴起更是极大地依托着期刊出版所发挥的作用,《收获》《人民文学》《上海文学》是80年代先锋小说发表的主要阵地,在先锋小说的兴起中扮演着关键的角色。80年代是期刊成就文学的年代,但图书出版作为大众传媒中的一种重要途径,是在挖掘与探索先锋小说时另一条值得开辟的道路,或许能够呈现不一样的风景。先锋小说选本的出版一方面为先锋小说提高了知名度,提供了更多读者。另一方面,不同选本的编选作品、选本命名、编选策略各有差异,这反映了先锋小说的发展历程,更为先锋小说这一潮流的出现与确认打上一个个节点性的标识。

马原的《冈底斯的诱惑》拉开了1985年“新小说”实验年的序幕,许多探索类型的“新小说”也开始登上文坛,惹人注目。在马原开形式主义探索之先河后,扎西达娃、残雪、莫言、余华以同样的先锋姿态进入公众视野,成为文坛一股不容忽视的新力量。文坛对于这些先锋作家作品的接受状况可以从1985年后的选本情况中直观地表现出来。

........................

第二节选本视野下“先锋小说”的衍变与确认

在历时向度上,从《新小说在1985年》以及各类思潮选本对先锋小说的部分编选到专门编选“新潮小说”的选本——《中国新潮小说选》的出现,再到《中国先锋小说》《中国先锋小说精选》对“先锋小说”这一命名的确认与发扬,先锋小说选本的发展背后隐匿着“先锋小说”命名的衍变与确认。从“新潮小说”到“先锋小说”这一命名的衍变代表着先锋小说在当时被逐渐认知与接受的过程。

一、“新潮小说”阶段

在中国当代文学思潮七十余年的发展演变过程中,先锋小说的选本编纂是极具特殊性的。这种特殊性体现在“先锋”这一命名在这一时期的选本中常常概念模糊、含混不清。一方面,在对于何为“先锋”这一问题的回答上,选家们往往没有统一的认识。不同思潮选本对于先锋小说的指认有着“结构主义”“探索小说”“荒诞派”等多种不同的说法。另一方面,即使是在指认同一先锋作家作品时,同一选家也常常前后矛盾。选家吴亮一面将扎西达娃《西藏:隐秘的岁月》、莫言《枯河》《秋千架》、马原《冈底斯的诱惑》、残雪《公牛》这几部先锋小说作品编入1986年的《新小说在1985年》,一面又将它们编入1989年的《魔幻现实主义小说集》。对这一现象的探究还需从选家的编选角度来寻找原因。

对于批评家来说,1985年是个充满挑战性的时间节点。在《新小说在1985年》的前言中,吴亮说明了这一时代的特殊性:“一九八五年的小说创作以它的非凡实绩中断了我的理论梦想,它向我预告了一种文学的现代运动正悄悄地到来,而所有关在屋子里的理论玄想都将经受它的冲击。”①80年代中期小说创作上的多种创新与变革促使甚至逼迫着批评家暂时抛弃理论的束缚投入到文学的实践当中来。如果不能在阅读与编选的文学实践活动中把握小说创作的新方向,批评家将被困于旧的理论实验当中而落后于新的时代。选本编纂成为批评家势在必行之举。更何况面对着小说创作的种种新形态,吴亮与程德培同样有着编选的“冲动”。以至于吴亮说:“我突然省悟到读小说比评小说愉快得多,也更符合小说的本体功能价值及小说家的初衷。”②这部在1985年所编选的“新小说”告知我们:百花齐放的年代本身就导致了一切思潮的不确定性。

.......................

第二章先锋小说选本选家的编纂策略

第一节选家的主体性问题

在先锋小说兴起的20世纪80年代,作家的主体性是明显提高的,这与当时的时代背景相关联。同时与作家角色相当的选家的主体性也得益于时代的发展,从而得以提高。一直致力于当代“选学”建构的徐勇教授曾谈到当代选家主体性的重要性:“虽然说选本是以诸多作品的排列方式显示其存在,但这背后选家的主体性仍是不可忽视的重要因素。”

中国古代文学选本之传统由来已久,从《诗经》到《文选》,选本在各个朝代都颇受文人欢迎。自宋、元、明、清、民国以来,已有1000多种古文选本传世,这些选本的类型和形式都是多种多样的,包含了大量古代文学研究资料。鲁迅谈到古代选本曾说:“选本可以借古人的文章,寓自己的意见。”②古代选本不仅反映出不同时期不同选家的文学偏好和观点,而且也隐含着选家的文学批评观。历代古文选本中的选篇、序跋、凡例、评点中包含着选家、评点家丰富的文艺思想。这些选本中的文学观念及文学批评都建立在文本细读的基础上,直接纪录了古人的读书体悟,实际详明并常常可以以小见大。

无论是古代诗选还是文选都一定程度上能够呈现出选家的主体性,但呈现程度与不同朝代的政治背景、文化环境息息相关。古代许多选本都是文人学者在朝廷的指派下完成的,尽管其中不乏流传千古的经典选本,但这些选家的选择也常带有统治者所需要的驯化民众的目的性。出于对统治者的敬畏之心,各大选本的选家难免隐藏自身的主体性,转而为统治者择优。在另外一些民间私人选编的选本中,由于环境影响与古代资料记载不全,许多著名选本的选家究竟是谁却扑朔迷离、众说纷纭。例如《诗经》作为中国古代最早的一部诗歌总集,相传为尹吉甫采集、孔子编订,但现已无法考证。这证明了古代选本在选家问题上主体性发挥的受限,尽管选家基于主观文艺思想的选择指引了特定时代的文学风尚,但选家仍需在朝廷的需要范围内进行选择或在保护自身的情况下编选,选家的主体性难以得到充分发挥。选家的主体性是一个在古代文学研究中极少涉及的问题。由于封建社会大环境的制约,各个朝代选家主体性虽有不同程度的开放与闭锁的变化,但并未造成值得重点关注的问题。但选家主体性问题放置到中国当代社会的文学舞台上,却成了不同时期一切选本变化发展的根本原因。

.............................

第二节选家时间的焦虑与空间的焦虑

在徐勇对当代“选学”的建构中,因强调“选学”的现代性内涵与特征,他提出了选家的时间的焦虑与空间的焦虑两种影响因素,这对于先锋小说选本选家编纂历程的分析阐明有特殊的建构意义。

一、时间的焦虑

“时间的焦虑”这一结论是学者对当代文学选本的编纂过程深入挖掘后得到体验式感悟。徐勇在文章中解释了这一焦虑的表现:“选本编纂中的时间焦虑就体现在要以迅捷的速度编选出一套好的选本,但往往又受时间的检验。”②选本是一种对时代的阶段性的总结,正是出于这种整体性的考虑,选本与时间的联系尤为密切,选家也不得不经受时间所带来的挑战。

在20世纪八九十年代,选家主体性突出的前提下,先锋小说选本选家的时间焦虑则更为明显。蔡元培先生曾称十年是选本编纂成形的一个合适的周期。中国现代文学的重要选本《中国新文学大系(1917—1927)》就通过时间的限定很自然地削弱了这种焦虑。然而对于处在“正在进行时”的先锋小说而言,选本编纂并不能只是翘首以待,选家更不肯等到先锋小说尘埃落定之时再进行细数家珍式的编选。于是,选家选择了与“正在进行时”的先锋小说共进退。他们面对时间的焦虑这一经典问题——“如何选择出能够经受住考验的经典作品?”选择了主动迎击与大胆应答。从1985—1993年,在先锋小说发展的这一主要历史时期,在每个重要的时间节点,选家们做出了具有代表性的先锋小说选本答卷,回答了哪些作品可能成为经典的问题。这四部先锋小说选本分别出版于1986年、1989年、1990年、1993年,它们分别在不同时期起着不同的作用,简而言之分别是预示先锋、展示先锋、推广先锋、确认先锋。在时间的焦虑压力下,先锋小说选家们反而不动声色、各司其职,形成了较完整的选本时间线,推动了先锋小说一步步地发展与壮大。

................................

第三章 先锋小说选本与先锋小说的经典化 ........................................ 31

第一节 先锋小说经典的确认与偏差 ................................................. 31

一、经典的确认:先锋小说选本与文学史的共识 ........................... 31

二、现场的丰富:先锋小说选本与文学史的偏差 ........................... 33

第四章 先锋小说选本背后的文学批评空间 ........................................ 43

第一节 作为一种文学批评方式的选本活动 ..................................... 43

一、先锋小说选本中的“评” .............................. 43

二、先锋小说选本的文学批评意义 ........................... 44

结论 .................................... 49

第四章先锋小说选本背后的文学批评空间

第一节作为一种文学批评方式的选本活动

一、先锋小说选本中的“评”

在先锋小说选本中有许多选家对于作品的评述,这些评述同样成为可供参考的文学批评文章,呈现了选家对于具体作家作品的批评态度。更重要的是,选本编纂本身就是一种选家做出的文学批评活动,作品的选与不选都表达了选家的批评心态。批评家要想表达文学观,如果不能将观念与相应的作品联系起来,那么其产生的影响终究是片面且有限的。选本就很好地将这两者结合起来,其中不仅有作品的呈现,更有与作品相关的前言、后记以及篇章评论来表达选家的批评观。

朱伟的《中国先锋小说》评述了选入的每个作家作品,在评述中他更多的将作家的创作作为一个整体,采取同一个作家的几部作品一同评述的方式。如他评述余华的《世事如烟》和《此文献给少女杨柳》采取了一种感性化、画面式的评述语言,并从余华的个人生活写作经历出发去解释和理解余华风格形成之过程。朱伟的评述更像是朋友或知音之间的真诚的赞赏与评价,并非极具目的性的分析与探讨。他采用一种随笔式的评价方式,通过个人独特的感知视角去理解余华的个人经验与表达意图。这就与普通评论家的评述方式大不相同。“从余华已经发表的作品中,我感觉到的第一幅画面是他坐在阳光下,眯缝着眼睛定定地坐在那儿出神。他坐在那里,看到阳光在平常的石灰墙上发出金属般耀眼的亮光,看到太阳落山夜幕未张开前天空呈现那种惊人而短暂的苍白,这种幻景使他如痴如醉。”①在一种感性的认知下,余华作品呈现了别样的魅力,这是朱伟作为评论家再创造的结果。

文学论文参考

.........................

结论

选家、选本、批评与作家、作品、思潮之间有着难以分割的联系,本文通过辨析其中的一些微妙关系来试图得到80年代文学生态的一种丰富图景。在对不同主体之间关系的历史辨析中,选本的重要性逐渐凸显出来。作品与思潮的历史化与经典化是在“文学场”中多种因素的相互作用下实现的,选本正是其中最易被人忽略而又不可或缺的重要一环。选本不仅是思潮作品的载体,也不仅是读者阅读的窗口,当我们读选本的时候,我们在读什么?能回答这一问题的也许是批评家,是编辑,是文学史。而当我们读先锋小说选本时我们在读的是什么?在这篇论文中也许有一丝可供生发思考的契机,从中可以看到先锋小说选本背后丰富的主体与现场。

在选本领域,选家由“新潮小说”到“先锋小说”的命名变化过程可以展现出“先锋小说”这一命名是如何逐渐得到文学界的共识的。“先锋小说”从80年代“新”的氛围中突围出来,彰显其“独”的特质,由“新”到“独”的过程成就了自己的独特命名。从不同时期的先锋小说选本在命名、选择、评价等诸多方面体现出的不同特质,我们可以看到“先锋小说”这一命名的确定与走向经典化过程的来之不易。

随着在20世纪80年代选本编纂中选家主体性的提高,先锋小说选家呈现出编辑身份选家与批评家身份选家两种不同的类别。一方面,就选家整体而论,对于时空两个维度上选家整体焦虑的辨析,为先锋小说选本中矛盾与问题的出现提供了一种可能的解释,并提供了发现问题的契机。另一方面,就选家分类而言,编辑选家的编撰策略往往有着以其所在期刊与作家圈子为背景的、依托自身独到眼光的、兼顾专业性与商业性的特点。而批评家选家的编纂策略则大多是反映时代文学发展方向的、契合自身文学批评观点的、兼顾多元化与历史感的选择。尽管这样的分类并不精确,因为许多大编辑是文学批评实践中的重要角色,批评家亦可以成为重要的杂志编辑。但如此的分类和梳理仍向我们指向了80年代先锋文学潮流中的各种角色正是时代的巨大拉力中不断融合着、拉锯着、互相促进着,才让先锋文学在众多思潮中脱颖而出,让80年代成为一段不断发出历史回声的集体记忆。先锋小说正是在多种角色互为勉励的簇拥下走向经典之路。

参考文献(略)