第一章 左翼文学身体叙事生成的历史语境

第一节 晚清之“新民”:身体形态的改造

自鸦片战争开始,西方势力的强行介入打开了中国几千年来闭关锁国的固定局面,中国人自此被突然抛置于一个新的世界,尴尬、局促,又不知所措、无所适从。西方的价值观念大规模涌入中国,带来的是士大夫阶级的思想受到了极大的冲击,也让他们逐渐认识到了社会变革的重要性。于是,从洋务运动到维新变法,再到清末新政,知识分子们试图从政治内部寻求变革,希望能够找到一条解救国家危亡的正确道路。但所有的举措最终皆以失败而告终。而西方文明对中国传统文化的强烈冲击并没有停止,并以“先进”、“进步”的面貌影响着中国人的价值判断,似乎“保守、落后”已经成为一直所信守的传统文化的代名词。此时中国人正面临着决定国家未来走向的重要抉择:是否舍“旧”向“新”?而中国人本就因甲午海战等战争的屡次失败带来的心理冲击更加恶化,自信力逐渐丧失。那么自我在新的社会中的存在形式是什么样,又当如何自处?现代自我正面临着新的重构。在此重构中,身体的关注一时之间成为主流。

在梁启超、严复等晚清知识分子看来,无论如何,对中国来说,时代更替已是必然的趋势。严复的《天演论》以满足中国的内在需求为前提,有选择、有取舍、有评论的译介了西方著作,肯定了达尔文的进化论思想,认为进化是一种不可抗拒的客观规律,世间万物皆如此,中国亦然。这对当时反对改革、仍对传统文化自带优越感的守旧派是一次思想的反拨。让国人认识到中国当下正处于民族危亡之际,只有求变,才是出路。“要当强立而不反,出与力争,庶几磨砺玉成,有以自立,则彼之来,皆为吾利,吾何畏也。”[1]他以进化论的思想激起知识分子和革命家们民族自强的自信心。

........................

第二节 五四之“人性解放”:文化心理的颠覆

在梁启超等人为救亡图存,提倡“新民”、强调“尚武”,并在思想观念、生活方式及社会制度等层面收到一些明效后,随之而来的是一批反动派支持袁世凯尊孔复古的复辟活动,使刚有觉醒意识的知识分子们再次思想混乱、陷入苦闷彷徨的状态之中。在此历史现实的映照下,陈独秀、李大钊、胡适、鲁迅等新青年派发起了一场思想文化改造运动,大张旗鼓地宣传科学精神、民主思想,将人们从宗教迷信、腐朽的人生观念对自我的束缚中释放出来,为整个文化界注入了新鲜的血液。陈独秀创办的《新青年》成为五四知识分子们主要的思想阵地。陈独秀在此延续了晚清时期身体改造的国家化思维,将社会之存亡寄希望于新时代的青年,认为“青年之于社会,犹新鲜活泼细胞之在人身。新陈代谢,陈腐朽败者无时不在天然淘汰之途,与新鲜活泼者以空间之位置及时间之生命。人身遵新陈代谢之道则健康,陈腐朽败之细胞充塞人身则人身死;社会遵新陈代谢之道则隆盛,陈腐朽败之分子充塞社会则社会亡。”[3]但是与其对身体形态的改造不同的是,五四所宣扬的“个性解放”、“个人自由”对人本身的生命价值与意义的关注达到了前所未有的高度。正如陈独秀所言:“我有手足,自谋温饱;我有口舌,自陈好恶;我有心思,自崇所信;绝不认他人之越俎,亦不应主我而奴他人;盖自认为独立自主之人格以上,一切操行,一切权利,一切信仰,唯有听命各自固有之智能,断无盲从隶属他人之理。”[4]他完全从“自我”出发,强调人在经济上、言论上和精神上的主体性,并指出人具有自主权不代表可以随意支配他人,使他人成为自己的奴隶,人也不是任何人的隶属物,万不可丧失自主权。胡适认同易卜生的“个人主义”思想,认为人应该塑造自己独立的人格,在不满于现状时,“敢说老实话”,敢于大胆直言。与真正从传统中走来的晚清改良派知识分子不同,这是一群新型知识分子群体,一部分是国内新式教育的灌输下成长起来的学生,一部分是国外归来的留学生。他们的现代思想更加成熟,对新思想的接受度也更高。因而这一系列全新的思想理论的宣传,再结合随之而来的文学革命,迅速获得了当时“新青年”热情的响应。几年之内,新文学杂志,还有各路作家、作品都如雨后春笋版大量涌现。对此,茅盾曾言:“从民国十一年(一九二二)到十四年(一九二五),先后成立的文学团体及刊物,不下一百余。”

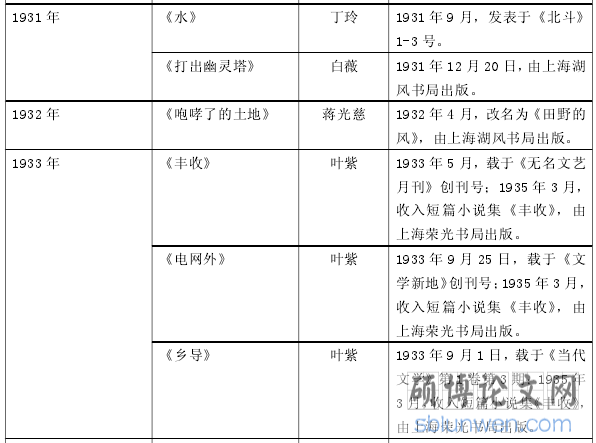

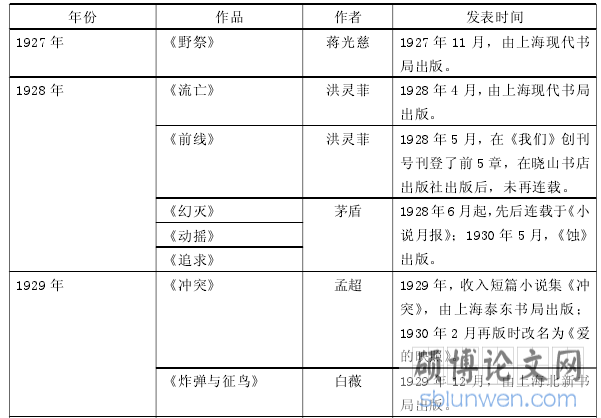

作家作品列表

.......................

第二章 左翼文学身体叙事的策略

第一节 革命伦理与个人伦理的和解

大革命以后的中国逐步开始迈向阶级革命的历史进程。个人的道路投射到文学作品中,个人与革命的矛盾主要以恋爱和革命相矛盾的文学形式表现出来,二者之间总是呈现复杂的互动关系。因此产生了冯雪峰口中“所谓‘革命就不能恋爱,恋爱就不能革命’,或者‘革命不忘恋爱,恋爱不忘革命之类的公式’”。[1]但是既然表现了革命者身上这种矛盾的存在,就说明作家本身其实就并不确定身份转换的必要性,说明作家自己也未能逃出革命的矛盾圈。

当个人的情感“左转”时,身体会呈现两种状态——革命身体与欲望身体。一个代表革命理性,一个代表身体的自然诉求。两者之间不可避免地会发生矛盾。蒋光慈却以其浪漫化的个人姿态开创了“革命+恋爱”的叙事模式。他在革命中注入爱情的佐料,让爱情与革命发生了和谐的互动,似乎革命伦理与个人伦理(情感、欲望)间达成了暂时的和解。所以在 1928 年“革命文学”论争之后产生的早期左翼文学基本在“革命伦理/个人欲望”的缠绕之中寻找革命文学最理想化的表达方式,而身体正是两者观念集中投射的对象,是革命理性与人性本能展开对话的生理载体。那么蒋光慈本人以及追随“蒋光慈”模式的诸位左翼作家到底是怎样通过身体达到了两者的双重保证?

.........................

第二节 革命身体对个体欲望的压抑

在当时紧张激烈的社会环境下,知识分子的心里始终存有作为启蒙先知的历史责任感。但他们却突然变成了时代的“落伍者”,曾经长于写作的小资产阶级个人主义也似乎成了他们的“原罪”,构成了“一时难以化解的无意识的转型再生焦虑”。[1]因此,他们需要借助写作来给自己的意识改造以强有力的支撑并试图化解这种内心的焦虑。如果说和解是左翼作家表现私人情感与政治活动之间矛盾的一种方式,那么将两者放在完全对立的关系中去思考个人与革命的关系就是另一些左翼作家身体叙事策略的选择。换句话说,他们将革命与个人情感置于两者不兼容的位置,革命的身体经过反复的痛苦挣扎后,最终为了崇高的革命事业压抑了个体情感,成功完成了自我改造。但值得思考的一点是,左翼作家在通过艺术作品实现理论设想的过程中,他们本身是否已经具备了坚定的革命思想和意志?又是否完成了从个人到集体的身份转变?其实在文本的细缝中,我们仍能感知到知识分子们在革命外表下个人主义式的思考和质疑。

提及这类作品,太阳社成员孟超的小说《冲突》确实是这种叙事策略的典型。小说描写了革命者于博调到南方指导工作,却在领导革命暴动的过程中不由自主地陷入到了与同事王镜如和缪英的三角恋中而无法自拔。在这个过程中,他因为自己的革命身份时而兴奋时而懊恼。终于在三人摊牌后,他们为了共同的革命志愿,暂时将个人情感抛却一旁,向着革命的前方继续前进。最后小说以于博的调离,王镜如和缪英的身体献身而结束。这篇小说以直接而鲜明的态度表达出了革命身体与个人欲望的对立关系,认为“恋爱和革命是冲突的”,甚至将恋爱说成是“孽障”“结痞”“罪过”“错误”和“反革命”等,成为了革命进程中必须被摒弃的存在。但不得不承认的是,小说的表达和转折过于直接和顺利,同时也是一种理想化的革命设想。

........................

大革命以后的中国逐步开始迈向阶级革命的历史进程。个人的道路投射到文学作品中,个人与革命的矛盾主要以恋爱和革命相矛盾的文学形式表现出来,二者之间总是呈现复杂的互动关系。因此产生了冯雪峰口中“所谓‘革命就不能恋爱,恋爱就不能革命’,或者‘革命不忘恋爱,恋爱不忘革命之类的公式’”。[1]但是既然表现了革命者身上这种矛盾的存在,就说明作家本身其实就并不确定身份转换的必要性,说明作家自己也未能逃出革命的矛盾圈。

当个人的情感“左转”时,身体会呈现两种状态——革命身体与欲望身体。一个代表革命理性,一个代表身体的自然诉求。两者之间不可避免地会发生矛盾。蒋光慈却以其浪漫化的个人姿态开创了“革命+恋爱”的叙事模式。他在革命中注入爱情的佐料,让爱情与革命发生了和谐的互动,似乎革命伦理与个人伦理(情感、欲望)间达成了暂时的和解。所以在 1928 年“革命文学”论争之后产生的早期左翼文学基本在“革命伦理/个人欲望”的缠绕之中寻找革命文学最理想化的表达方式,而身体正是两者观念集中投射的对象,是革命理性与人性本能展开对话的生理载体。那么蒋光慈本人以及追随“蒋光慈”模式的诸位左翼作家到底是怎样通过身体达到了两者的双重保证?

.........................

第二节 革命身体对个体欲望的压抑

在当时紧张激烈的社会环境下,知识分子的心里始终存有作为启蒙先知的历史责任感。但他们却突然变成了时代的“落伍者”,曾经长于写作的小资产阶级个人主义也似乎成了他们的“原罪”,构成了“一时难以化解的无意识的转型再生焦虑”。[1]因此,他们需要借助写作来给自己的意识改造以强有力的支撑并试图化解这种内心的焦虑。如果说和解是左翼作家表现私人情感与政治活动之间矛盾的一种方式,那么将两者放在完全对立的关系中去思考个人与革命的关系就是另一些左翼作家身体叙事策略的选择。换句话说,他们将革命与个人情感置于两者不兼容的位置,革命的身体经过反复的痛苦挣扎后,最终为了崇高的革命事业压抑了个体情感,成功完成了自我改造。但值得思考的一点是,左翼作家在通过艺术作品实现理论设想的过程中,他们本身是否已经具备了坚定的革命思想和意志?又是否完成了从个人到集体的身份转变?其实在文本的细缝中,我们仍能感知到知识分子们在革命外表下个人主义式的思考和质疑。

提及这类作品,太阳社成员孟超的小说《冲突》确实是这种叙事策略的典型。小说描写了革命者于博调到南方指导工作,却在领导革命暴动的过程中不由自主地陷入到了与同事王镜如和缪英的三角恋中而无法自拔。在这个过程中,他因为自己的革命身份时而兴奋时而懊恼。终于在三人摊牌后,他们为了共同的革命志愿,暂时将个人情感抛却一旁,向着革命的前方继续前进。最后小说以于博的调离,王镜如和缪英的身体献身而结束。这篇小说以直接而鲜明的态度表达出了革命身体与个人欲望的对立关系,认为“恋爱和革命是冲突的”,甚至将恋爱说成是“孽障”“结痞”“罪过”“错误”和“反革命”等,成为了革命进程中必须被摒弃的存在。但不得不承认的是,小说的表达和转折过于直接和顺利,同时也是一种理想化的革命设想。

........................

第三章 左翼文学身体叙事下的身体规训...................................28

第一节 意识灌输:身体苦难转换的合法性.................................28

第二节 身体归属:革命伦理下革命者的纯化..........................30

第三节 话语突围:性别苦难下的人性悲悯.............................33

结语...................................37

第三章 左翼文学身体叙事下的身体规训

第一节 意识灌输:身体苦难转换的合法性

第一节 意识灌输:身体苦难转换的合法性.................................28

第二节 身体归属:革命伦理下革命者的纯化..........................30

第三节 话语突围:性别苦难下的人性悲悯.............................33

结语...................................37

第三章 左翼文学身体叙事下的身体规训

第一节 意识灌输:身体苦难转换的合法性

自从底层民众的历史价值得到承认后,左翼作家的创作目光就基本聚焦于他们的苦难现实、生活压迫、自然需求和人性的觉醒。尤其叶紫、艾芜、沙汀、吴组缃、丁玲、张天翼、萧军、萧红等左翼作家,他们遵循基本的政治倾向的同时,结合个人的人生经验和艺术素养,顺利而合理地写出了底层民众从自发到自觉走上革命的心理历程。在这个过程中,利用他们潜在的革命意识的萌发,引导他们自愿加入革命队伍变得尤为重要。

要知道,工农民众的主要问题是基本生存的问题。他们的身体苦难最直接的表现是饥饿、挨打、受冻等。在革命引导他们的反抗意识之前,他们并不会认识到自己身体受难的来源是社会黑暗的制度,只会认为这是命运,或者自己的不勤劳所致。如《丰收》中的云普叔因为全家饱受饥饿之痛故迫不得已去向何八爷借豆却被辱骂出来。但云普叔却是埋怨自己“为什么不遵照预先想定的那些话,一句一句地去说出来,以致把事情弄得没有一点结果。目前的难关,还有什么方法能够渡过呢?”[1]所以他们在面临一次又一次的绝望后,还是不断地重复苦难,重复疼痛,却从来没有反叛的心思。当然,当他们忍耐到极致的时候,他们会凭本能找到苦难的突破点,以此获得暂时的自我满足。但这并不意味着他们就找到了真正的革命,他们注定会失败。所以建立两者之间的仇恨关系是革命进程中的必要举措。因为“鼓动阶级怨恨成为一种最为直接有效、最为普遍可行的方式。通过阶级怨恨的鼓动,使得封建传统文化在广大农村根深蒂固的愚击顺从的价值体系”[1]革命引导者以此来唤起他们的反抗意识,替他们明确真正的敌人是地主,是阶级剥削,是不公的社会。在他们的思想中竖立起真正的阶级意识,完成阶级身份的转变。革命引导者需要告诉他们只有推翻地主阶级,自己才会获得真正的身体解放,生活才会有永久的保障,他们也才能彻底摆脱贫困的恐惧。因为极致的贫穷就是革命斗争最大的动力源。只有激发起他们的斗争热情,他们才能成为革命斗争的最大推动力。

作家作品列表

..........................

结语 左翼文学身体叙事的历史性思考

探索左翼文学的身体叙事,就像重新经历了一次革命文化身份建构的心灵历程。从左翼身体观的形成,到知识分子面对身份转换的游移不定,再到新民族主体的诞生及其意识形态的确立,左翼文学在社会历史的推动下,基本完成了从拆解五四到延安建设的过渡性任务。而当我在整理研究左翼文学的相关资料后,我需要明确的一点是:在文学史上,任何一种文学形式的产生都不会是突然的嬗变。从五四到左翼,这中间文学观、身体观、世界观和价值观的转变是社会与历史共同选择的结果。

五四退潮后,知识分子集体陷入“彷徨”期。事实证明,他们对现代形象的建构并不如理论话语体现得那么自信,因为他们认识到了人们从传统向现代转变的艰难。在小说身体叙事中,人物即使苏醒可能也无力改变现状从而陷入更大的痛苦与悲哀之中。又或者这种自主意识的觉醒确实使他们获得了身体的自由,但当他们真正走出家庭,投入一个完全陌生而广阔的世界后,他们的身体却又无力承担自由所带来的后果,包括现实的压力、价值的混乱与精神的空虚等。当梦醒后无路可走时,这种迷惘悲观的情绪无所依傍,所谓“时代病”就产生了。而子君的结局也让我们看到婚恋自由对于当时的女性来说,或许只是换了一种依赖对象,脱离家庭的禁锢后他们可能又会将所有的信赖感转移到恋爱对象的身上,一旦这种关系解除,女性可能经受的是二次打击。这里鲁迅已然看到了时代问题的本质,即个人身体的解放必须与整个社会制度和经济制度的变革联系在一起。 所以革命其实是“娜拉出走后怎么办”的一种延续,它为个人身体的解放、个体幸福的实现提供了一种可能。虽然这确实造成了五四对人性的探索和对人道主义、男女平等、妇女解放的追求被暂时搁置。但在社会形势的变动下,文学转型已经必不可免。从这个意义上理解,左翼文学的产生是符合历史逻辑的。

参考文献(略)