第一章 知青书写:“知青”身份的尴尬

第一节 个人经历的重组与复现

在她创作的知青小说中,大多以第一人称写作。“我”的年纪、经历与王安忆本人极其相似,而“我”又时常采用回忆式和心灵独白式的讲述方式,什么时候是角色在说话,什么时候是王安忆在说话,一时难辨。她的知青小说几乎成了个人情感轨迹的忠实记录,王安忆许多知青小说的情节与王安忆自叙插队经历的散文《少小离家》、《房子》、《不思量,自难忘》、《投奔唐主任》、《我的音乐生涯》中的回忆大致重合,王安忆似乎不遗余力地变着花样展示她并不多的两年插队经历,主人公身上都有王安忆的身影,读者很容易将其与她写的回忆式散文联系起来,从而拼凑出一个完整的王安忆插队故事。

知青经历是王安忆早期创作的重要题材,她的《雨,沙沙沙》、《命运》、《广阔天地的一角》等作品,知青雯雯作为主人公多次出现,被合称为“雯雯系列”,每一个雯雯都有相似的经历,却也略有不同,共同呈现了丰满立体的“雯雯”形象。这是王安忆早期知青文学作品中的重要角色,“雯雯系列”小说取用青春成长的主题模式,故事中蕴含着少女稚嫩的生活体验和敏感的内心感受,而她身上颇有王安忆的影子。从某种意义上说,通过这个角色可以窥见这个时期王安忆的内心。

王安忆的短篇小说《广阔天地的一角》,情节清晰简洁,讲述一位叫“雯雯”的十六岁女知青的蜕变成长史。雯雯是一个懵懂、天真的少女,对生活和未来充满真、善、美的幻想。然而,在她下乡插队及参加省积代会期间,她却目睹了现实生活中的假、丑、恶。小说采用书信体的形式,更为直观地展现她经过生活的锤炼与教育,逐渐蜕变成熟的经历。长篇小说《69 届初中生》中雯雯作为各部作品中雯雯的结合体,展示了她由出生到结婚生子的故事后,“雯雯”系列就此终结。69 届初中生是“文革”中独特的一群,他们之中的绝大多数至多只接受了完整的小学教育,初中教育更是无从谈起。在人生观、价值观还未确立之时便遇上了时代大洪流,在“上山下乡”运动中从出生的城市来到了陌生的农村。

......................

第二节 回沪“知青”的迷惘

关于自己的处女作《雨,沙沙沙》,王安忆曾经坦言“对六千字篇幅的突破是不自觉中做出,但要细究,还是有原因的。连续发表小说助长了信心,许多积压着的体验和情感顿时找到了出路,一并涌向小说的叙述。”③这篇六千字的短篇小说源于王安忆早前不断创作增长的信心,《雨,沙沙沙》的给她本人带来写作能力的自我肯定之外,更意味着她从前写作阶段中成长起来,告别《谁是未来的中队长》等作品的稚嫩,带着自觉的小说创作意识和生活体验、心灵感悟走上了文学创作道路。《雨,沙沙沙》是王安忆“积压着的体验和情感”的一个宣泄口,可见这篇小说对于她的意义之大,它是情感积淀之下的喷发。在此基础上,王安忆将自身经历写进自己的知青叙事中便不仅仅停留在经历复现的层面之上了,更有个人情感的投射。

在《雨,沙沙沙》中,小说并未精心刻画跌宕起伏的故事情节,而是将目光放在年轻的返沪女工雯雯在朦胧的沙沙细雨中一时“发痴”误了公交末班车,随后遇到互不相识的男青年骑自行车载她回家的经历上。小说首先说雯雯在下班等公车回家的时候一时发怔误了公车,随后解释了雯雯“发痴”的缘由,原来和那次雨中偶遇有关。在那次偶遇里一路的交谈中,雯雯不仅放下对这位陌生男性的戒备,同时在相似的插队经历的共鸣下,还引发她对懵懂初恋的回忆,最后甚至萌发对这位陌生男青年的爱慕与憧憬。这段在沙沙细雨中的偶遇促使雯雯日后故意误车,在雨中默默等候那个“他”出现,也就是小说开头的等公车时的“发痴”,甚至对周围热心给自己介绍对象的人推说已经有“朋友”了。雯雯记挂的“他”始终没再出现。最后,雯雯怀揣着少女的遐想独自走在上海的茫茫夜路中。这实际也在情理之中了,本是偶遇,难再重逢。与其他从农村回到上海的同学相比,别人都烫了时髦的卷发,蹬上了高跟鞋,而她却拒绝这些融入上海的行为;等候公车时,别人都争先恐后地抢着上车,但是雯雯的表现却与众人大相径庭,她犹豫地退了两步,仿佛在考虑要不要上这一辆公车。在人们纷纷抢占先机的时候,雯雯不同于众人的做法让售票员评价她“发痴”了。甚至她不愿将就于车间主任给她介绍的对象,这也让妈妈和哥哥对她深感不解,她的种种行为都表明她和上海格格不入。在这篇小说中,没有太多故事情节的渲染,但是雯雯的犹疑与迷茫却始终贯穿全文,没有人可以理解她、帮助她,雯雯在上海是孤独的。

.............................

第二章 移民书写:“上海人”的认同困难

第一节 进退维谷的“城”与“乡”

王安忆作品丰富,题材广泛,但她其中关于上海“外来户”的描绘是举足轻重的部分。在王安忆的上海书写中,有许多“外来户”的身影,他们的身份可以归纳为南下干部、进城保姆、进城民工几种,外来户在上海处于一个进退维谷的境地。难以被本地人认可、观念和生活习惯的改变、一份稳定的收入以及常年在外谋生家乡已经没有属于自己的位置等诸多原因,都让他们两难。

一、南下干部

王安忆的父亲王啸平是知名剧作家,母亲茹志鹃是知名作家,她出生于南京,未满周岁便作为“同志”的后代坐在痰盂中乘火车进了上海。一户非原住民的人家对上海的闯入,使王安忆从小便对上海有着难以名状的距离感。基于这样的情况,她在自己的文学作品中刻画了很多外来者角色,同时又安排许多居高临下的本地人角色对外来者进行评判。王安忆笔下为人称赞的弄堂都是“从高处往下”的俯瞰视野,文本内在的居高临下的态度,显示出王安忆作为南下干部家庭一员对上海的管理者、征服者的姿态,从她的作品中却同样可以看出她对上海这座城市始终有隔阂。她常常站在角色背后以高高在上的视角对外来者进行审视,但同时她是矛盾的,作为一位成长于上海、甚至在创作上与上海紧密相连的作家,王安忆本人始终未在“上海人”的身份上得到确认。

移民经历对她的成长甚至整个人生都构成了重大影响,而这些潜移默化的影响在《纪实与虚构》中彰显得最为淋漓尽致。作品以单数章记叙“我”出生、成长及“我母亲”的部分身世;双数章则以“茹”姓的追本溯源的寻根活动。这部讲述“我”艰难寻找家族历史的长篇小说的序里,王安忆自报家门似的讲述了“我”“外来户”的身份:“很久以来,我们在上海这城市里,都像个外来户”①。同时“她觉得自己和大多数人都不同,人家有的她没有,这使她产生一种外来户的心情,好像她是硬挤进人家的地方似的。什么才是她真正的地方呢?”②“外来户”的身份让这个在上海长大却不是上海人的孩子感到了孤独。上海是一座移民城市,既包容又排外。和面朝黄土背朝天的乡下或者十年如一日慢节奏的三四线小城市相比,上海这座现代化大都市散发着无与伦比的魅力,在“成功人士”充斥于人们认知的当下,这里被赋予了拥有无限可能以及到处都是发展机遇、谁都可能是下一任成功人士的假象;但上海又是冰冷的,它有自己独特的一套语言、生活方式甚至身份识别模式,对外来人口有着浑若天成的距离感。在正文的伊始,王安忆再次重复序言的首句:“我们在上海这城市里,就像是个外来户”③。

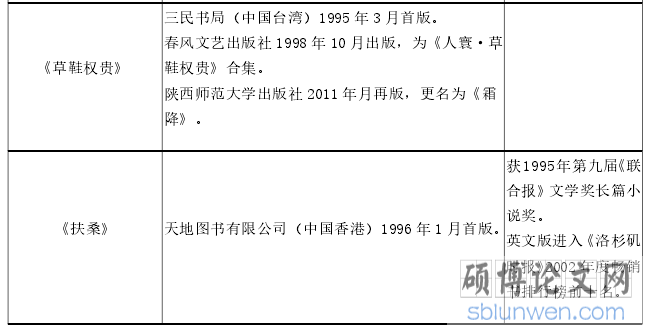

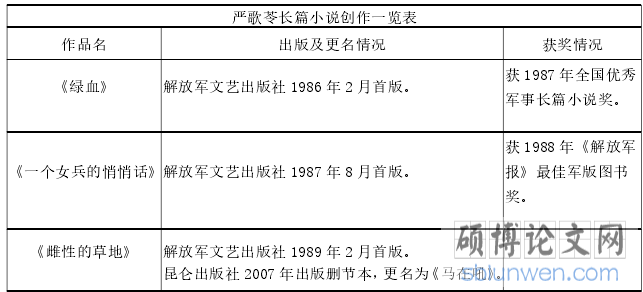

严歌苓长篇小说创作一览表

第二节 对现代化都市的失望与逃离

在王安忆的上海人自我认同方面,她无疑自小便遭遇了挫折。除了在创作中表现了自己对于上海的青睐与渴望融入的心情外,她还写了许多对于这座现代化都市的批判与逃离,一边是自小便渴望融入上海,成为“上海人”的坚持;另一边是对都市的失望与逃离,对上海的抗拒。这是王安忆自我认同之中的又一重困境。

一、对琐屑生活的偏执

对于这座城市在总体上发生的巨大历史变革及其细致末梢,王安忆并无过多的笔墨。正如许多批评家评论的那样,重大历史事件在王安忆这里被消解了,取而代之的是极其细微的日常,也是那些被王安忆称作“上海的芯子”的东西。她的创作中摒弃宏大叙事,将目光集中放在社会中的普通人身上。时代背景隐匿在人物的琐屑日常中,在对人物命运的探索中,王安忆正是在对上海市民日常生活琐事、生计等问题的深入挖掘上,一改大开大合的叙事方式,把平凡、琐碎的日常生活作为自己的叙述重点,在作品中不断丰富对上海普通市民的日常生活的叙述,颠覆了以往传统的、以情节为主的讲故事方式。而这样一种偏执也恰是王安忆对现代化上海的一中逃离。

《流逝》中,在“文革”的浪潮下,欧阳端丽从曾经养尊处优的资产阶级少奶奶逐渐蜕变为独挡一面、操持家庭的女性。作品多次写到端丽在菜场为一家人一日三餐精打细算,细细地讲述她用为数不多的生活费买菜、做饭的经过。在《长恨歌》等作品当中,王安忆甚至把这种普通人日常生活中,对生计的兴趣和执著安排为王琦瑶她们躲过“文革”等其他一次次灾难冲击的唯一对策。王安忆的作品中,时代政治被淡化为单纯的叙事背景,私人化的日常一改平日里被忽略的状态,成为具有本质意义的生存方式,日常生活是最关键的部分。王安忆刻画了众多人物形象探讨着城市的本质精神,既有处于城乡矛盾的城市边缘人物,又有残留着中产阶级小资生活影子的小人物,还有在“文革”的生活大变动中支撑全家的儿媳妇。王安忆上海书写中的人物无论是经历了文革、“上山下乡”,还是改革开放、社会现代化发展,他们都能不受现实力量的制约与伤害,恰如其分地在细微的日常生活中找到永恒的栖身之所。弄堂、流言、闺阁,哪一样都能聚沙成塔,记录着生活与历史。

............................

第三章 女性书写:自相矛盾的“女性”身份认同 ...............32

第一节 上海最好的代表:女性..........................32

第二节 女性认同视野之下的身份建构....................34

第三节 构建女性身份认同的矛盾........................41

结语 .................47

第三章 女性书写:自相矛盾的“女性”身份认同

第一节 上海最好的代表:女性

“两千年父与子的权力循环中,女性是有生命而无历史的。那里有妻子、有夫后、有妇人、有婢妾,而没有女性”①。在走过五四这个宣称颠覆封建礼教秩序的时代后,横亘在女性面前的又是新的社会环境与新一轮的自我定义的挑战。自上海开埠以来,经过早期的外来人口急剧膨胀与物质扩张后,已经成为中国乃至东亚中集生产、贸易、消费为一体的大型现代化都市,由此便形成数量庞大的市民群体。但与其他西方现代化大都市又不同,上海孕育出的又是一群有着独特生活方式与价值观念的上海市民,他们既沉稳、干练,又务实、精明。王安忆自幼跟随家人来到上海,从小便生活在这样一种复杂的市民文化氛围之中。“上海市民文化虽然是近代大工业和商品经济的产物,但由于上海的都市化是源于西方殖民侵略势力的外力——租界这一特殊的社会性质,使得上海市民文化是在东方/西方,传统/现代的夹缝下形成的,因而具有十分鲜明的时代的和社会的特色”①。所以上海特殊的近现代历史铸就了上海市民既有耽于声色欲望与利益算计的一面,又有迫于生计永不示弱的一面。

王安忆在《上海的女性》中曾说过:“要写上海,最好的代表是女性”②。在《海上繁华梦》、《长恨歌》、《富萍》、《妹头》等小说中,王安忆为我们呈现了最为风姿卓越、最是蕙质兰心的女性,也在《男人和女人 女人和城市》、《妇女问题与妇女文学》等散文或访谈中为女性书写和代言,女性成了她作品中最动人的形象。可以说,王安忆抓住了上海女性的特质,见微知著地通过这个“上海最好的代表”将上海市民文化乃至上海的历史都尽数铺陈于读者面前。

严歌苓长篇小说创作一览表

.........................

结语

上海已经成为王安忆文学创作中一道靓丽的风景线,在这些由王安忆写就的“上海故事”里,形形色色的人物与境遇,都让我们得以窥见上海的人生百态。文学创作可以说是王安忆人生的最重要组成部分,她是一位生活经历极其简单之人,离开插队的五河,又在文工团短暂地拉过几年琴后,她就正式踏入文坛并再也没有离开过。她的写作其实便是她行走于人生道路的旅途中所见、所闻、所思及所感,本文抓取的便是王安忆长期活跃其中的上海题材创作,并据此对作家本人进行自我认同方面的剖析。

关于自己的上海书写,王安忆曾在某一次访谈中这般说道:“我所描写的城市和人,渐渐在现代化的强大模式中崩溃、瓦解,这大约就是所谓的现代化崇拜的力量……我完全不知道将会有什么样的前景,来取代这迅速消解的生活。在这力量面前,文学太虚无了,我只是在纸上建立一个世界”①。在王安忆试图用冷静的目光审视这座她曾经魂牵梦绕的城市时,我们也得以顺着她的视线,感受她为自己和读者建立的这个精神世界。现下正在处于现代化进程似火如荼之时,个人身份认同已经成为多数现代人共同面临的问题。对身份的迷惘、对自我的疑惑都使人陷入困境,王安忆也不例外。在她并不复杂的人生经历中,同样也产生了复杂的自我认同并投射到她的文学创作中。下乡插队经历产生的对知青身份的迷惘、从南京到上海的外来户经历对自身上海人身份的认同困难、基于自身女性身份认同而产生和体现在创作中的种种认同矛盾,都形成了独特的个人印记。诚然,不仅是作家,任何人对自己和社会的认识必然在某种形式上得到反映。因此,从当代文学作品中反映的作家个人认同问题进行探索,或许能够成为考察在当下大环境中现代人对于自己的一种理解与把握。

参考文献(略)