1 重返新闻社会学的理论脉络

1.1 从新闻编辑部研究到新闻业的文化研究

早期的新闻社会学研究更多地聚焦于新闻生产领域,记者出身的研究者们具有天然的敏锐性,擅于发现新闻生产活动中的规制和权力。他们身处媒体之中,在获取第一手资料方面具有天然的优势。同时,作为媒体内部的从业者,在从事研究的过程中,避免了有时研究者因为自己“外来者”的身份而遭到研究对象的心理防御,从而能获得更平实而真切的访谈和观察资料。他们从“经验”事实出发,将新闻编辑部的组织形态,新闻生产流程和规制等展现出来。让我们不仅能看到新闻生产的前台,也能发现其后窗。但是,随着研究范围的逐渐扩展,集中于编辑部的新闻生产研究呈现出同质化的趋向。有时,研究者们很容易生产出“同质化”的研究,当编辑部的场域发生变化,新闻生产的规则和内部规范就会产生不同。因而,在一个相对稳定的结构功能主义的框架下,极容易出现同类研究的“同义反复”。当研究者们转换编辑部场域,通过访谈和参与式观察的方法进行资料搜集,更多地是一种对编辑部场域的勾勒和描摹的个案研究,具有一般性的结论较少。另外,由于此类研究所用时间成本较高,少则一两年,多则十年的参与式观察和扎根访谈需要研究者具备敏锐的观察能力和概念的提炼能力,同时又不能让研究停留在现象层面的自说自话,研究者的学术素养也是其中一个关键的因素。因此,要把此类研究做得出彩的确需要研究者具备一定的实践经验和理论素养。而后,来自文学和职业社会学,政治学领域的研究者,从自身的学科背景出发,逐渐把目光投射到新闻业的意义生产研究,或如对新闻话语、新闻受众等领域的关照。

1.1.1 黄金时代的新闻生产研究

在 1970 年代崛起的新闻社会学,不仅与美国新闻业的黄金时代相呼应,而且在传播研究的主导范式之外开辟了一个新的传统,而在此前的 40-50 年代,研究者往往将新闻作为一种政治现象,与选举相关联。塔奇曼、舒德森、甘森等新闻社会学领域的研究者,多为记者出身,他们将研究的触角延伸到社会的土壤,去发现“一则新闻是如何被生产出来的”。塔奇曼在此用了一个精辟的隐喻“做新闻”。此时,新闻更多地像工业流水线上的产品,被加工和生产出来。而呈现在我们面前的新闻背后,是记者和编辑们精心设计好的方案。而这道菜好不好吃,是否符合受众的胃口,则要看记者和编辑部团队对受众的了解和掌握。作者将新闻的产生过程概括为Making News,新闻的生产背后,似乎有一条无形的引线在牵制和影响着其发生发展.而这条引线亦或是政治,亦或是新闻生产的常规(布尔迪厄意义上的惯习)。

......................

1.2 重返语境与概念深描:元新闻话语的前世今生

学术概念的诞生,往往不是“凭空而起,骤然而生”。一个理论视角的提出,往往是基于特定的时代背景,时空场域而产生的。在回应当下问题的同时,也与此前的理论建立联系。因此,当我们审视一个理论时,切忌孤立地看待它,而应把它与此前的理论进行比较,回溯,从而找寻出该理论在整个谱系中的位置,看到其在学科知识脉络中的贡献。元新闻话语理论,看似玄妙,细细分析,我们会发现它其实只是在“新闻话语”一词前加上了“元”字。何谓元,《说文解字》中言:“元,始也。”①那么,我们的新闻话语研究,为何回到了对“基本的,原初的”问题进行反思的阶段呢?其中蕴含了哪些值得思考的维度?密涅瓦的猫头鹰,总是在黄昏的时候起飞,经历了白昼的变迁,当夜晚来临时,反思成了哲学更是人文社会科学的一项必修课。古人云:吾日三省吾身。反思,意味着变化,更意味着发展和提升。破旧立新,在旧的母体中产生新的元素。元新闻话语正是在媒介技术发展,新闻生产主体趋于多元的情境下诞生的。与此前梵迪克的新闻话语研究不同,它让我们重新审视意义生产的主体、场域以及意义的生产机制。不仅关注文本背后的意义生成和新闻记者的角色地位。那么,回顾其诞生的理论脉络,对相关的核心概念进行深描和阐释显得尤为关键,从找到理论的谱系和坐标。

1.2.1 回归元问题的探讨:从新闻话语到元新闻话语

谈到元新闻话语,不得不提到另一个母概念,那就是新闻话语。梵迪克在《作为话语的新闻》一书中,综合运用语言学、符号学和社会心理学的相关知识,从话语的角度研究新闻话语。在这个过程中,不仅帮助我们透过新闻呢文本的表象去审视其背后的权力、资本和意识形态的元素,更将一种新的视角——话语研究引入了新闻学研究当中。作为一种文学研究的理论和方法,话语研究在引入新闻学研究的过程中,消洱了其深邃的理论元素,保留其审视问题的框架,从而与新闻学研究实现了很好地接合。

..........................

2 理论的交汇:元新闻话语与中国的新闻主体研究

2.1 一种新的研究视域:从话语的角度来审视新闻主体

在福柯看来,话语不仅是主体的阶层、身份的体现,更是主体的一种言说方式和表达方法。话语研究广泛地应用于语言学、政治学和修辞学的研究中,而被引入新闻学,来审视新闻业中不同主体的言说和表达则要追溯到梵迪克的《作为话语的新闻》。在此书中,作者试图将语言学中对修辞的分析和社会心理学中对于图式的思考引向新闻学中,为我们勾连起新闻文本与受众提供了新的视角。在以往的新闻理论研究中,我们更多地将目光聚焦于专业新闻生产主体,研究他们的职业活动、群体心理和行业规范。更多地认为,新闻界的意义生产和价值判断是由专业媒体来完成的。但是,新闻场是被嵌入到整个社会系统中的,新闻场域外部,存在着大量的非新闻工作者,他们的话语表达和意见形塑对我们理解新闻场域的生态有着一定意义。特别是对于我们反思何为新闻,何为新闻记者,何为新闻价值等等新闻界的元问题具有一定的借鉴意义。②特别是在当今这样一个社会化媒体蓬勃发展的时代,媒介技术所赋予个体的表达权,让网民的话语表达一次次出现在媒体上,形成了对新闻事件评价与看法的独特景观。而元新闻话语这一理论视角正为我们讨论多元话语生态下的新闻舆论、新闻场域的外部力量以及意义生产具有一定的价值。

2.1.1 多元主体的话语生态与新闻业意义研究

以往的新闻话语研究,我们更多地将目光聚焦于新闻生产主体。或是对新闻文本的内容进行文本分析、话语分析,亦或是进入编辑部的场域中对记者和编辑进行访谈,从而由访谈资料提炼相应的观点。而当网络时代到来的时候,话语的主体变得更加多元。这种多元的话语生态对我们反思社会化媒体时代的新闻舆论研究具有启发性意义。在我们的新闻理论研究中,应注意对新闻场域中多种声音的关照。在一个新闻事件发生的焦点时刻,专业媒体与网民的声音共同涌现在平台媒体上,丰富了我们对这一新闻事件的看法。以往我们对新闻业的研究多集中在职业范式之上,即对具体的新闻现象和新闻活动进行研究,而缺乏从社会系统的维度去审视新闻业发展的脉络。当媒介技术所带来的沿革将新闻业引向了一个危机与挑战并存的新时代时,不同的主体之间共同建构起新闻业的意义生产。

新闻学毕业论文参考

2.2 新思维与新路标:用场域的意识来思考新闻话语

密涅瓦的猫头鹰总是在黄昏的时候起飞。反思性不仅对于哲学研究,更对整个社会科学的发展与推进有着重要意义。元问题和元理论对我们反思一个基础性的问题在新时代语境中的变化具有一定的意义。元新闻话语这一概念的提出,让我们用场域的意识和思维来审视这一现象。在新闻理论研究的脉络中,我们不仅要对新现象和新问题予以足够的关注。更要注意回溯新闻理论中的元问题在当下的新发展,新阐释。“新闻学的元问题描述的是“新闻是什么”。这一问题背后潜含着新闻学的研究对象、学科边界、学科发展的深层结构和理论发展的内在脉络,符合新闻学发展的历史与现实。”①网络时代新闻界的意义生产主体更加丰富,内容变得更加多元,②不仅有专业媒体的意义生产,也有非媒体工作者的力量加入。此时,传统新闻业中的元问题(何为新闻,何为新闻价值)也有了新的阐释和解读。元新闻话语理论为我们提供了一面后视镜,让我们回望既有的基础理论,去反思新闻业的元问题。用场域的思维去考察元新闻话语的过程,不仅是从主体间关系的视域审视话语的生成,更是将研究的目光投射到内涵丰富的场域之中。

2.2.1 关系视角下话语的形成过程

元新闻话语让我们将研究的视角投向了新闻场域中不同主体之间的关系,从主体间关系的角度去审视新闻。当我们将场域的意识引向了新闻业,可以从动态化的视角审视不同主体间的对话、协商与博弈。何为新闻,这是新闻的本体论问题。让我们对一个学科的基础定义有了清晰的认知。对新闻学的研究,只有正本清源,回到原初的、基础的问题,才能将研究进一步推进。陆定一先生曾言“新闻是新近发生的事实的报道”。③王中先生则认为“新闻是新近发生的事实的传布”④。在这里,他将新闻判定为“事实”,这种事实的传播,发布受到经济、政治和社会文化等诸多要素的影响。甘惜分先生则认为“新闻是报道或评述最新的重要事实以影响舆论的特殊手段”⑤。此时,新闻不仅具有事实的属性,更具有影响舆论的作用。新闻不仅仅作为一种事实,更成为一种方法和手段。与外国学者相比,我国学者在给新闻下定义时,更侧重于将新闻视为一种事实。邵飘萍则认为:“新闻者,乃新近时间内所发生的,认识一切关系社会人生兴味实意之现象也”⑥。在此,新闻与社会和人与人之间的关系联系起来。在西方学者的眼里,新闻的故事性常常被凸显出来。如芝加哥学派的代表人物帕克将新闻看做一种故事。⑦美国学者华连在《现代新闻报道》中指出:新闻就是能唤起读者,唤起人们关心,进而能够教诲他们,鼓舞他们,并使他们能得到乐趣的一种对于人们活动最实时的记录。

................................

3 理论旅行中的断裂:对元新闻话语旅行至中国的反思.........................................33

3.1 理论应用的前提发生了变化:新闻业内部细分的阐释共同体...................33

3.1.1 外部因素:媒体类型的多元与分化的阐释共同体.............................33

3.1.2 内部因素:媒体内部形成部门间的共同体.........................................36

4 小结:西方理论与中国经验的结合与断续........................................44

3 理论旅行中的断裂:对元新闻话语旅行至中国的反思

3.1 理论应用的前提发生了变化:新闻业内部细分的阐释共同体

卡尔森的元新闻话语理论诞生于新闻业文化研究的脉络上。新闻业的文化研究将新闻业置于特定的情境中,研究其意义是如何生成的。而意义的生成,不仅仅是由新闻业所建构出来的,背后是一系列的政治、经济等因素的协同作用。在西方,意义生成的前提是将新闻业作为一个阐释的共同体(或阐释社群),这个共同体中,当某一热点或焦点事件发生的时候,记者们可以共同展开对事件的意义阐释。亦或在新闻业受到冲击时,用一致的话语维护自身的文化权威,从而确立专业性地位。当我们把卡尔森的理论放置到中国,首先应该考虑的前提是“在一个多种媒体类型共存的情境中,当一个热点事件发生的时候,是否形成了统一的阐释共同体”?如果这个前提成立,那么该理论是可以用来揭示中国问题的,如果这个前提不成立,那么直接将该理论拿来分析问题就有些“只看枝叶,忽略根脉”的味道。

3.1.1 外部因素:媒体类型多元与分化的阐释共同体

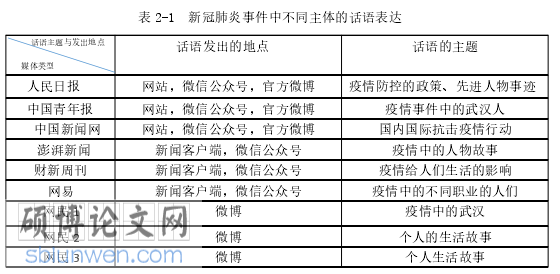

中国的新闻界内部,媒体类型呈现出多元化的特征。如按照新闻机构的类型可以划分为“体制内媒体”和“体制外媒体”。有时又称为“党媒”和“市场化媒体”。由于多元化的媒体类型,其宗旨和诉求的不同,在新闻业内部很难形成统一的阐释机制和共同体。例如有学者在对孙志刚事件的研究中发现,法制报、市场化媒体和党媒从各自的视角出发,通过不同的阐释策略和叙事方法对孙案进行多维度的阐释。但是,缺乏统一的阐释机制。由于体制、定位及价值因素的影响,中国新闻界在某些焦点性历史时刻缺乏共同的集体记忆,而真正有“共同体”特征的阐释社群尚未形成。①这种共同体有时也体现在新闻记者的价值判断上。记者 B05 认为,相对于整个媒体而言,他们更多地与自己同一部门的记者相互交流,在一个事发生的时候,部门内部集思广益头脑风暴找选题的情况更多。不仅对于部门内部,当把视野放大到市场化媒体和党媒时也会发现类似的现象。

..............................

4 结语:西方理论与中国经验的结合与断续

中国的新闻理论研究,在马克思主义的指引下逐步发展、成熟。从起初的政治学范式,将传媒的政治职能凸显出来。到如今的吸收引介哲学,职业社会学和语言学等多学科的理论资源,丰富新闻理论研究的范式。研究者们起初将传媒视作一种工具,到如今将传媒看作一种改变人与人之间关系,从而参与社会建构的积极力量。随着西方理论的引入,新闻理论研究的视角和内容变得更加丰富。但是,我们需要注意的是:在吸收和引介西方的学术思想时,应注意反思这个理论从何而来,因何提出,在当下有哪些新的发展和变迁。这就需要我们将理论和概念放置于思想史的脉络中,去真切地把握理论的命脉,而非对理论进行简单的搬运和移植,直接套上中国的问题。否则,我们在分析问题时很容易出现“橘生淮南则为橘,淮北则为枳”的尴尬局面。当经典理论跨越时间和空间,由于所在场域的变化而产生了新的内涵时,需要我们的研究者对理论保持一种冷静的疏离感和敏锐的批判力,这不仅需要智慧,更需要勇气。对西方的理论与概念,我们应经过批判地吸收和引介,发现其与中国话语实践相适合与相矛盾的地方,为理论的发展提供更加丰富的资源。只有这样,我们不仅能发挥理论的工具属性,真正地解决中国问题,推动新闻传播学科在中国更好的发展,更能用中国经验推动理论的发展和丰富。

参考文献(略)