本文是一篇经济论文,本文借鉴工资议价理论、人力资本理论、工作搜寻理论和信息鸿沟理论,构建互联网使用对就业质量效应的理论模型,然后利用中国家庭追踪调查数据(CFPS),考虑多个就业质量指标,采用独立性系数法构建就业质量指数,综合运用固定效应模型、OLS模型、Probit模型、倾向得分匹配模型、工具变量法和中介效应分析等实证研究方法。

第1章绪论

1.1研究背景

目前,我国经济已从高速增长转向高质量发展,与之对应,劳动力市场的重心也由就业率转向就业质量。高质量发展要本着效益优先、质量第一的基本原则,推动经济发展在质量、效率及动力方面的变革,而促进高质量就业是推动经济高质量发展的内在要求。《“十四五”就业促进规划》进一步明确就业就是最大的民生,也是经济发展最基本的支撑。党的二十大报告更是着眼于新时代征新程,针对新形势新情况,对实施就业优先战略作出新的全面部署,明确就业优先的战略任务,提出一系列促进高质量充分就业的目标要求。因此,提升劳动力就业质量成为我国高质量发展的一项重要任务。

随着移动互联网和智能设备的不断普及,互联网使用渠道不断拓宽,网民规模不断扩大。2013年8月国务院发布“宽带中国”战略实施方案“通信村村通”工程和“信息下乡”活动的实施,使互联网普及程度有了大幅提高。国家统计局显示,我国互联网普及率由2013年的45.8%上升至2023年的76.4%。随着数字经济时代的到来,以互联网为代表的通信技术正在改变着人们传统的行为模式,在个体、家庭、社会的各个层面上,对就业选择、社会关系、经济贸易等一系列活动带来了变革性的影响。互联网的发展不仅催生了各种新型就业形态,也改变了劳动力的就业结构与就业质量。然而当前我国劳动力市场仍然存在工资福利差距较大、工作时间强度过大、工作保障不足、健康威胁和技能岗位不匹配等问题。就业质量问题不仅关乎劳动者个人职业发展,也影响着劳动力市场资源的配置效率。如何发挥互联网的信息传播优势,解决我国劳动力的就业问题,改善其就业质量是当务之急。

..........................

1.2研究的目的和意义

1.2.1研究目的

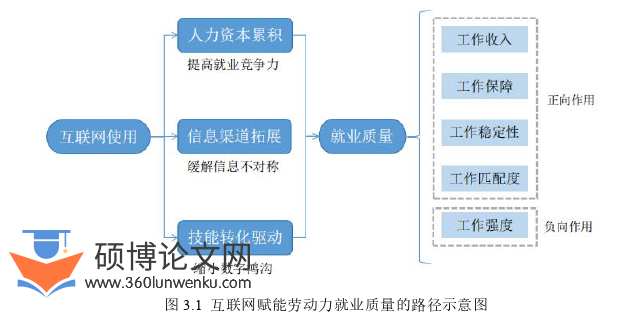

本文的研究目的,是立足数字经济时代背景,基于人力资本累积、信息渠道拓展与技能转化驱动的视角,回答互联网使用对劳动力就业质量的影响、内在传导机制以及在不同群体间存在的差异,得以准确把握数字经济背景下的就业质量问题,为互联网发展更好地服务于劳动力就业提供相关参考依据。

1.2.2研究意义

(1)理论意义

就理论而言,本文参考其他学者的研究构建就业质量指标体系,计算就业质量指数,探究互联网使用对劳动力就业质量的影响,其理论意义如下:

第一,考虑到就业质量是一个多维度的概念,本文在工作收入、工作强度、工作保障和工作稳定性的基础上,还将工作匹配度纳入就业质量评价指标,以此更全面地衡量就业质量。将微观福利与宏观效率的权衡纳入同一分析框架中,进一步丰富互联网发展与就业领域的实证研究。

第二,本文不仅考察了互联网使用对就业质量指数的整体效应,还考察了互联网使用对就业质量各分项的影响效应。此外,从内在机理来看,本研究在人力资本中引入非认知能力,同时考虑了人的主观能动性,建立了一套具有解释力的分析框架,为实证分析与实践探索提供了有力的理论支撑。

(2)现实意义

在大数据技术助力高质量发展的时代背景下,本文主要通过微观个体数据探索互联网使用和就业质量之间所存在的客观规律,有利于在劳动力就业层面推进高质量发展理论的具体化,对实现高质量发展有着重要的现实意义。此外,研究劳动者个人互联网使用情况对就业质量的不同影响,有助于深入了解互联网的就业促进效果和异质性差异,这对政府精准施策、充分发挥互联网就业效应并解决高质量就业问题有重要的现实意义。

......................

第2章文献综述与相关理论

2.1文献综述

2.1.1关于互联网使用的研究

互联网技术起源于20世纪70年代左右的美国,并在20世纪90年代开始广泛的商业化应用,从1969年诞生的主要用于军事与科研领域的第一代互联网——阿帕网,到21世纪20年代5G应用的展开,互联网技术逐步深入各个领域,为经济社会的发展做出了突出贡献。不同的学者对互联网发展史有不同的划分。由美国国家研究委员会编著的《资助革命:政府对计算研究的支持》一书,将互联网的发展划分为4个阶段:早期阶段(1960年-1970年)、阿帕网(ARPANET)扩展阶段(1970年-1980年)、NSFNET阶段(1980年-1990年),以及Web的兴起阶段(1990年至今)[6]。约翰尼•赖恩(Johnny Ryan)将互联网的历史大致分为3个阶段:分布式网络观念阶段考虑了互联网的概念与背景,扩散阶段考虑了网络技术和文化的成熟过程,新兴的环境这个阶段展示了自Web 2.0以来,互联网对文化、商业和政治的影响[7]。而方兴东(2023)等[8]站在一定历史高度,相对开阔地进行考察全球互联网发展史,他将互联网发展划分为七个阶段:第一阶段为20世纪60年代的基础技术阶段,计算机广域网和数字通信技术的成熟,特别是包交换技术的突破,为互联网的前身网络——ARPA网络的诞生奠定了基础;第二阶段为20世纪70年代的基础协议阶段,TCP/IP的诞生成为技术的最大突破;第三阶段为20世纪80年代是基础应用阶段,TCP/IP和NSFNET成为协议大战和网络大战的胜出者;第四阶段为20世纪90年代的Web 1.0阶段;第五阶段为21世纪前10年的Web 2.0阶段,主要是博客、社交媒体等兴起,网民成为内容的生产主体;第六阶段为21世纪10年代的移动互联阶段,智能手机全面崛起,移动互联网成为全球互联网新一轮扩散的主力军;

........................

2.2相关理论

2.2.1工资议价理论

经济论文怎么写

劳动者的工资福利决定是劳动经济学领域的核心议题。新古典劳动经济理论认为,完全竞争市场下,劳动的需求价格和供给价格主要取决于市场力量,均衡价格和劳动力的边际生产力一致。但是,现实生活中,同质劳动力之间的工作工资和福利水平可能存在较大差异,这种差异不能完全被劳动力的生产率和市场力量来解释。这是由于现实中的劳动力市场存在信息不对称等情况,劳动力和企业之间存在博弈关系。工资议价理论指出[65],若劳动力的真实生产率未知,为了避免高估劳动力的生产率而支付过高的工资,企业往往会选择支付低于劳动者可观察特征所决定的预期工资;反之,劳动者也会试图获得高于其生产率的工资水平,最终的工资决定取决于劳资双方讨价还价过程的博弈。可见,劳资双方的讨价还价能力是最终均衡工资形成过程中不可忽视的重要因素,劳动力市场上的工资决定是劳资双方相互讨价还价的结果,双方在工资议价过程中都会在其信息和讨价还价能力的范围内进行讨价还价。决定劳动力议价能力的因素不仅包括外部条件,如社会发展带来的信息不对称的缓解,还包含自身的禀赋,如人力资本累积等。

.....................

第3章互联网赋能高质量就业的理论机制与研究假设..............................19

3.1互联网使用对劳动力就业质量的影响效应分析.............................19

3.2互联网使用对劳动力就业质量的影响机制分析..............................20

第4章互联网赋能劳动力高质量就业的模型设计......................................24

4.1数据来源与样本选择........................................24

4.2变量定义及描述性统计.........................24

第5章互联网赋能劳动力高质量就业的实证结果分析..............................33

5.1基准回归结果...........................................33

5.1.1互联网使用对就业质量指数的影响......................................33

5.1.2互联网使用对各维度就业质量的影响..................................34

第6章互联网赋能劳动力高质量就业的机制检验

6.1就业质量指数

6.1.1人力资本累积

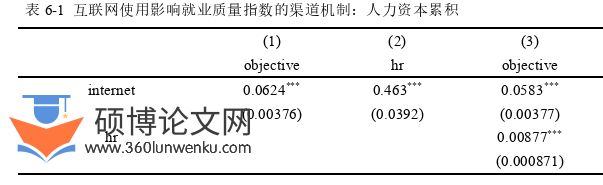

表6-1验证了互联网使用通过人力资本累积影响劳动力就业质量指数。第(1)列在控制其他变量的条件下,互联网使用对就业质量指数的影响系数显著为正。第(2)列表明在同样条件下,互联网使用对劳动力人力资本累积的影响系数在1%的水平上显著为正。第(3)列结果显示,在考虑中介变量人力资本累积的机制作用后,互联网使用的系数显著为正,且中介变量的系数也显著为正,说明互联网使用可以通过促进劳动力人力资本累积进而提升其就业质量,本文第二个研究结论得证。

经济论文参考

..........................

第7章研究结论与政策建议

7.1研究结论

本文应用工资议价理论、人力资本理论和工作搜寻理论,基于人力资本累积、信息渠道拓展和技能转化驱动的视角,从微观层面研究了互联网使用对劳动力就业质量指数以及各维度就业质量的影响及其作用机制,并进一步探究不同劳动力群体互联网使用对就业质量影响的差异。研究结果表明:

第一,互联网使用可以提升劳动力就业质量。从整体来看,互联网使用对就业质量指数有显著的正向影响;从就业质量各维度指标来看,互联网使用会显著提高劳动力个体的工作收入、工作保障、工作稳定性和工作匹配度,并降低工作强度,这一结论在进行稳健性检验以及内生性检验之后仍然有效。

第二,互联网使用对劳动力就业质量的影响存在异质性。对不同劳动力群体异质性分析结果表明,互联网使用对女性劳动力就业质量的提升作用要强于男性劳动力;互联网使用对高学历群体的就业质量的提升作用要强于低学历劳动力群体;互联网使用对青年群体就业质量的提升作用要强于中年群体;相较于无配偶与农村的劳动力群体,互联网使用对有配偶群体与城镇劳动力群体的就业质量效应更强。

第三,互联网使用提升劳动力就业质量主要通过以下三项影响机制:人力资本累积、信息渠道拓展和技能转化驱动。本文借助中介效应模型检验表明,互联网使用通过提升劳动力人力资本累积、拓展信息获取渠道和促进技能学习进而影响其就业质量。劳动者使用互联网不仅增加了其认知能力,还增加非认知能力,人力资本的累积使得劳动力有能力从事更高价值的工作,进而提升就业质量。同样,互联网可以缓解劳动力市场中的信息不对称,劳动力通过互联网拓展信息获取渠道,提高与岗位需求的匹配效率,加强与外界的交流与沟通,促进高质量就业。此外,互联网提供的大量教育和培训资源为劳动者转换和技能提升提供了条件,劳动力根据自身所需有针对性地网上学习获取知识,增加低成本培训的机会,进而实现高质量就业。

参考文献(略)