本文是一篇音乐论文,本文以审美场域理论为研究原点,对鲁西南鼓吹乐的历史沿革、时空审美场域、具象审美场域、抽象审美场域等部分进行了深入探索,力图从审美学视角探究鲁西南鼓吹乐的审美价值与发展机制,并最终为鲁西南鼓吹乐的可持续发展探寻一条有效途径。

一、鲁西南鼓吹乐的历史沿革和审美场域的界定与划分

(一)鲁西南鼓吹乐历史沿革

鲁西南鼓吹乐作为一种以唢呐为主奏乐器,笙、梆子、镲、锣、鼓等为伴奏乐器的传统民间器乐合奏形式,在山东鼓吹乐乃至全国鼓吹乐中都独具异彩。又因鲁西南鼓吹乐作为以鲁西南地区为中心的民间婚丧礼俗的主要仪式用乐,牢牢扎根于当地人民的生活中,深受当地人民的认可和喜爱。

对于鲁西南鼓吹乐的研究,自上个世纪五六十年代随着我国民间音乐的收集与整理工作开始,以山东省群众艺术馆为代表的相关单位收集整理了《山东民间乐曲集》、《鲁西南鼓吹乐选集》等多部民间器乐集;到七十年代最终确定以“鲁西南鼓吹乐”作为正式乐种名称以来,以魏占河、王希彦、袁静芳等学者为代表对鲁西南鼓吹乐的演奏技巧、乐队编制、艺术特征等进行了初步探究;到本世纪初民族音乐学这一学科在各大高校逐步建立完善以来,部分高校学子以民族音乐学的学科背景为基础,将鲁西南鼓吹乐与当地礼俗仪式相结合深入实地调查研究,形成了多篇音乐民族志类型的优秀论文;再到近几年以“非遗”保护与传承的研究视角探索研究鲁西南鼓吹乐的可持续发展之路。由此可见,半个多世纪以来学界对于鲁西南鼓吹乐的研究从未停止,也无不体现出鲁西南鼓吹乐在中国传统民间器乐形式中极其重要的地位。

探究鲁西南鼓吹乐,我们就不得不谈及鼓吹乐的历史沿革问题。我们目前对中国传统音乐中“鼓吹乐”的定义与历史中的“鼓吹乐”有所不同。现在我们一般将鼓吹乐定义为是以某一件吹奏乐器如管子、唢呐、海笛、笛子等为主奏乐器,配合其他管弦乐器、打击乐器所组成的民间乐器演奏形式。[1]而古代的鼓吹乐则是指在特定场合中打击乐器与吹管乐器的合奏形式,与行军、卤簿、宴会等仪式有关,自汉代大致分为横吹、骑吹、短箫铙歌、黄门鼓吹四种。

音乐论文怎么写

..........................

(二)审美场域研究

1.审美活动

人类对于美的认知和追求自从摆脱对肉体的生存需求后就已经开始了,如新石器时期出现在陶器上的不同花纹和样式、更加匀称的石斧工具等等。或许人类对于美的追求发生得更早,自拥有感性认识就已经开始了,如黑格尔在《美学》中的举例:“一个小男孩把石头抛在河水里,以惊奇的神色去看水中所现的圆圈,觉得这是一个作品,在这作品中他看出他自己活动的结果”[18]。当小男孩开始认为自己抛出的石头在水中形成圆圈是一个作品,并具有美感时,他的感性认识就已经占据上风,审美活动随即开始。

一般认为,美是审美主体在与审美客体进行交互作用之后所产生的主观感受,审美活动则是美的产生过程,也是审美主体与审美客体相互作用的过程。因此,审美主体和审美客体是审美活动的两个基本要素,二者相辅相成、对立统一,不存在单独的审美主体,也不存在单独的审美客体。没有审美主体,审美客体就毫无特殊性,就无法作为审美对象;没有审美客体,就无法引起审美主体的审美感受,美就无从而来。

审美主客体作为现代美学研究中的一对重要范畴,是审美活动发生的重要因素,但却不是影响审美活动发生的所有因素。例如,当我们在欣赏一段音乐时,审美主体的我们和审美客体的音乐进行交互作用,审美活动发生,美随即而生。对于审美主体而言,在审美主体内心所形成的审美心理结构类型又是多种多样的,这种个体的多样性审美心理一方面来源于审美客体的审美风格特征,如音乐的节奏节拍、调式调性、旋律和声、曲式结构等要素审美风格特征的综合表现;另一方面则来源于审美主体所处的时空环境,这一时空环境不仅包括审美主体当下所处的环境,同时还包括自幼成长的社会历史背景等。对于审美客体而言,审美活动中的审美客体则一定要符合审美主体的原始审美情趣,而审美主体的原始审美情趣则是受时空环境影响。

.........................

二、鲁西南鼓吹乐的时空审美场域

(一)自然环境因素

自然环境作为文化形成的物质基础,意义非凡。各地文化精神之不同,究其根源,最先还是由于自然环境有分别,而影响其生活方式,再由生活方式形象到文化精神。[28]时空审美场域中自然环境因素对审美活动的影响一般为历时性的、间接性的,一方面表现在对审美主体的审美心理的影响,另一方面则表现在对审美客体的影响。对于生活在某一特定区域中的审美主体的内部审美心理来说,该生存区域自然环境的影响并非朝夕,而是在漫长的岁月里逐渐渗入,二者共生共存,融为一体。而对于在这一区域中产生的审美客体来说,自然环境的影响更是不言而喻,自然环境规范着审美客体的审美属性,并为审美客体的创作提供原始范本,如信天游里陕北黄土高坡的沟壑纵横、蒙古长调里草原的浩瀚无垠、江南丝竹里南方水乡的温婉悠长等等,无不显示出自然环境的影响与制约。

鲁西南地区地处苏鲁豫皖四省交界处,鲁西南鼓吹乐其影响更是涉及四省多地,除菏泽、济宁、枣庄等鲁西南地区外,河南商丘、安徽宿州、江苏徐州等地也多有流传。我们无法精确定义鲁西南鼓吹乐流传区域的边缘外延,因此以下仅从行政区域下的菏泽、济宁、枣庄三市为范围探究影响鲁西南鼓吹乐的地理位置、气候环境等自然因素。

鲁西南地区,即山东的西南地区,根据《山东省志》记载,一般认为鲁西南地区包含菏泽、济宁、枣庄三市。而狭义上的鲁西南地区专指山东省菏泽市。“鲁西南”一词来源于1937年成立的中共鲁西南工委,1939年苏鲁豫区党委成立中共鲁西南地方委员会,1941年成立鲁西南专署,1947年国民党设立鲁西南行署,新中国成立后“鲁西南”逐渐演变成泛指山东西南部地区的地域概念,不再具备行政区属性。

.............................

(二)社会经济因素

社会经济因素对于审美活动的影响是在自然环境因素的基础上产生的,其影响相对自然环境因素来说更为显著且直接。这种直接影响主要源于作为主体的人的主观能动性在社会关系中的表现,正是人类社会中的各种社会关系的作用才使得审美客体不断发展、审美主体的审美心理呈现多样性。时空审美场域中社会经济因素对于审美活动中审美客体的生存空间的影响随着社会结构的不断变化而带有明显的共时性和实效性,与当下的社会生活现状有着直接关系。社会经济因素在鲁西南鼓吹乐的时空审美场域中主要表现在社会阶层的支持与阻碍、表演者的经济收入与制约等方面。

1.社会阶层的支持与阻碍

在社会学中,一般认为社会阶层是根据社会活动和社会关系的差异性和共同性将社会中的人划分为不同的社会集团。在我国共分为十大阶层:国家与社会管理者阶层,经理人员阶层,私营企业主阶层,专业技术人员阶层,办事人员阶层,个体工商户阶层,商业服务员工阶层,产业工人阶层和农业劳动者阶层、城乡无业、失业、半失业者阶层。我国社会阶层不具有高低贵贱之分,但却有话语权的不同,如专业技术人员阶层在专业技术与专业知识领域有着绝对的话语权,这种清晰明确的社会结构分层对于审美活动中的主客体也有着密切的关联。

在作为审美客体的鲁西南鼓吹乐中,主要表现为社会阶层对其发展态度的两极分化:一是作为社会管理者阶层的地方政府部门对于鲁西南鼓吹乐活态生存场域的政策阻碍,二是作为专业技术人员阶层的音乐学术界对于鲁西南鼓吹乐活态发展的理论支持。

........................

三、鲁西南鼓吹乐的具象审美场域 ............................ 23

(一)审美主体 ............................... 23

1.表演群体 ....................................... 23

2.受众群体 ............................................ 24

四、鲁西南鼓吹乐的抽象审美场域 .................. 34

(一)审美主体的审美心理结构 ........................... 34

1.表演群体的审美心理 .................................... 34

2.受众群体的审美心理 ............................. 35

结论 ...................................... 42

四、鲁西南鼓吹乐的抽象审美场域

(一)审美主体的审美心理结构

审美主体作为审美活动的重要组成部分,它具有主导审美活动发生的主观能动性,审美主体的审美心理结构也进一步决定了审美活动的发展机制,以及审美客体的美的表达。因此,研究审美主体的审美心理是探究抽象审美场域的重要一环。审美心理研究须以特定社会历史条件下的实践主体与客体的相互作用为出发点,探究审美心理的本质、特征和规律。

1.表演群体的审美心理

创造美和表现美是审美活动的动态过程,也是鲁西南鼓吹乐表演群体的动态审美心理过程,他们的审美心理结构决定着客体的审美价值。但由于鲁西南鼓吹乐特殊的历史定位,鲁西南鼓吹乐的表演群体在社会实践中也扮演着不同的身份角色,这种不同身份角色的互换也进一步影响了表演群体的审美心理。因此,在对于鲁西南鼓吹乐表演群体审美心理的探究中,除了探究音乐表演本身外,还需要结合其社会文化生活实践做出具体分析。

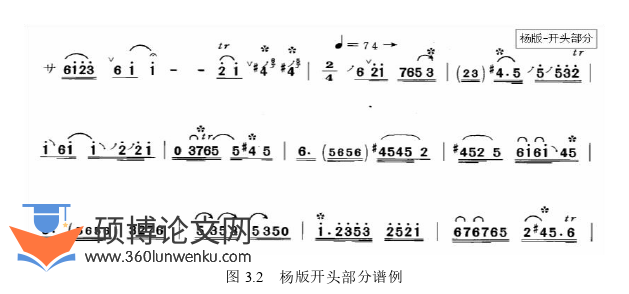

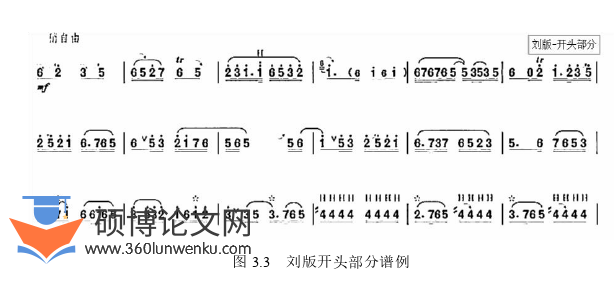

从音乐表演角度出发,鲁西南鼓吹乐表演群体的审美心理主要涉及形式与内容即二度创作和音乐投情两方面。二度创作作为其音乐表演的本质在鲁西南鼓吹乐一曲多变和“穗子”手法的运用中得到充分体现,而这种自由即兴的表演背后所蕴含的则是鲁西南鼓吹乐表演群体对于鲁西南鼓吹乐音乐形态本身的可支配力与认知力。音乐投情则主要为表演群体对音乐情感内容表现与表演场合适配的判断力,由于大多数鲁西南鼓吹乐曲目并无情感属性,婚丧嫁娶等多种民间礼俗仪式中均可混用,但以上礼俗仪式场合情感分类明确,就使得鲁西南鼓吹乐的表演群体充分把握音乐作品的表现风格。

音乐论文参考

.............................

结论

鲁西南鼓吹乐作为与中国传统礼俗仪式文化相伴而生的传统器乐合奏音乐,蕴含着深厚重的历史文化底蕴、丰富的社会生活实践、淳朴的民俗民风民情和真挚的民族审美心理。本文以审美场域理论为研究原点,对鲁西南鼓吹乐的历史沿革、时空审美场域、具象审美场域、抽象审美场域等部分进行了深入探索,力图从审美学视角探究鲁西南鼓吹乐的审美价值与发展机制,并最终为鲁西南鼓吹乐的可持续发展探寻一条有效途径。

分析可知,影响鲁西南鼓吹乐审美场域产生与发展的因素主要包括自然环境因素、社会经济因素、历史文化因素和集体无意识等方面。与鲁西南鼓吹乐的发展现状产生直接关系的则是社会经济因素中社会阶层的支持与阻碍和表演者的经济收入与制约两方面,社会态度和经济收入的良好解决是促进鲁西南鼓吹乐未来可持续发展的重要因素;而鲁西南鼓吹乐审美主体的审美心理结构和审美客体的审美风格特征形成的主要来源是历史文化因素和集体无意识两方面的长期影响,培养和提高大众的民族文化自信心和对中国传统音乐的审美能力至关重要。

在对鲁西南鼓吹乐的具象和抽象两审美场域的分析中可知,鲁西南鼓吹乐若仅依靠改变外部因素而得到的被动拉力,其发展将变得极其缓慢与低效;若仅依靠提高鲁西南鼓吹乐自身的审美价值和培养审美主体的审美趣味,也无法让鲁西南鼓吹乐顺应时代的潮流。只有通过改变影响鲁西南鼓吹乐的外部不良因素和培养鲁西南鼓吹乐审美主客体的审美内驱力相结合,鲁西南鼓吹乐才能走向可持续发展的长久道路。

参考文献(略)