本文是一篇音乐论文,本文通过对高甲戏发展历史脉络的梳理,对《李光地》剧目的介绍;对高甲戏艺术特征的整理;对高甲戏乐队编制的分析对比;对高甲戏乐队中地方特色乐器和现代民族乐器的特性剖析,以及对它们在乐队中职能的总结;

第一章 绪论

1.1 研究背景和意义

音乐论文怎么写

中国戏曲剧种繁多,形式各异,几乎每个地域都有根据自己的地方语言、地域风俗、宗教信仰、精神气质等差异而产生出的独特剧种,这些独特的剧种反过来作用于地域经济、文化的发展,呈现出了双向、积极的互动关系,成为去了解一个地域文化底蕴、生活习俗和生活水平的重要载体。在世界多元文化融合共存的泉州,拥有着五种独具特色的戏曲剧种:梨园戏、高甲戏、掌中木偶戏、提线木偶戏、打城戏,另外还有世界非物质文化遗产——南音,它们在漫长的历史时期中不仅没有被淹没,反而被很好地传承了下来,今天,受到世界的瞩目。

如今,我国戏曲艺术蓬勃发展,每年都有盛大的戏曲比赛,比如针对学校的赛事:“国戏杯”学生戏曲大赛、“梨花杯”全国青少年戏曲教学成果展演、中职院校职业技能大赛等;针对专业剧团的赛事:中国戏剧表演艺术最高奖“中国戏剧奖·梅花奖”、各省市组织的戏剧会演活动、福建省“武夷奖”青年演员比赛等。这些都推动院校与剧团联合办学,用心栽培各剧种的传承人,使戏曲表演艺术后继有人。在这样的背景下,笔者发现不管是社会大众、剧团、学校还是研究戏曲的学者,他们关注较多的是戏曲舞台表演、剧本、舞美、服装、道具等,音乐方面则关注曲牌、剧种特色乐器、编曲等,而对戏曲音乐的配器关注度低,较为深入剖析和研究的资料少。综上,笔者以高甲戏音乐作为出发点,进行高甲戏音乐配器设计的分析研究,为该研究领域提供些参考。

本课题旨在进一步填补分析整理高甲戏音乐的配器设计和创新点,丰满提炼高甲戏音乐的音乐思想和基本素材,给高甲戏音乐配器的研究添加一些案例。在保留高甲戏音乐传统演奏方式和音乐风格的原则上,关注如何创作出更多具有时代印记、符合现代人审美需求又不失高甲韵味的优秀音乐作品,让传统的高甲戏音乐得以传承和发展,继而提高社会对戏曲音乐研究以及对戏曲人才重视和培养的关注。

...................................

1.2 国内外研究综述

1.2.1 高甲戏源流方面的研究

有关高甲戏源流方面研究的资料有:吴慧颖《闽南非物质文化遗产系列高甲戏》①;白勇华、李抛龙《高甲戏》②;潘荣阳《明清社会变迁与闽台高甲戏的起源》③;张胜环《闽台高甲戏音乐研究现状与未来趋势》④;洪映红《闽南高甲戏的地域性文化特征》⑤等等。其中,白勇华、李抛龙先生的《高甲戏》一书,对高甲戏的起源、流传、发展、特征给予了系统的论述,是研究高甲戏的较为系统的入门书籍。张胜环先生在《闽台高甲戏音乐研究现状与未来趋势》一文中,回顾了高甲戏音乐研究的现状和趋势,为我们了解研究现状提供了有用的参考信息,对高甲戏曾用名的追溯和梳理,对笔者了解“高甲戏”名称的演变有很好的借鉴价值,也对了解高甲戏成长路径及其相应人文审美观念演变提供宝贵的资料。洪映红女士在《闽南高甲戏的地域性文化特征》一文中,较为深入地发掘了高甲戏的地域性文化特征,对高甲戏起源与发展过程中,与闽南文化之间的紧密的因缘关系进行了翔实梳理,并对高甲戏的生存发展提出了见解。

从这些文献资料中可见,对高甲戏源流方面的研究集中在总体介绍、概念演变、与地域文化关系等方面,这为本文创作与深化提升,提供了丰富的理论和现实背景支撑。

.......................

第二章 高甲戏及其剧目《李光地》概述

2.1 高甲戏概述

2.1.1 高甲戏源流

福建省泉州是高甲戏的发源地,自古以来就是座历史文化名城,民间信仰风俗繁盛,随之发展繁衍出来的文化活动更是兴盛丰富。各种节庆神诞和迎神赛会都是这些民间文化活动的主要载体。《重纂福建通志》卷五十六风俗,泉州府,上元条记载:“ 装饰神像,穷极珍贝,阅游衢路,因其争端四”①。由此可见泉州这个地方对民俗的重视和热爱程度。正是在这样的历史环境背景中,为文化艺术提供了丰富的繁衍土壤。

高甲戏是起源于明末的“宋江戏”,清后期改良成“合兴戏”,建国后得到融合发展,慢慢成为今天的高甲戏。据《中国戏曲志·福建卷》记载:“流行于泉州、晋江、南安、厦门等闽南方言地区和台湾省,孕育于明末清初,早期称‘宋江戏’,清中叶,发展成为‘合兴班’,清末以后始称高甲戏。”接下来具体梳理一下。

1.明末清初,从宋江阵到宋江戏

宋江阵是闽南农村庙会、迎神赛会等游行的阵头②。这些阵头里的有些表演者,原是泉州南少林寺的武僧,由于之前随郑成功反清复明,因支持郑成功被清兵火烧少林寺,武僧们无处容身,一部分跟随郑成功到了台湾,一部分躲进农村开办武术馆谋生。那这些学到的一点少林武术的农村年轻人便运用这一点功夫去参加迎神赛会表演①。这种表演一般由几个人扮演成梁山英雄,依其各自的造型武功特点,手持刀枪剑戟,表演一些简单的武打动作,加以锣鼓助威,热闹非凡。老百姓觉得甚是有意思,慢慢参加的人越来越多,最热闹的集会能装扮出108个好汉形象,拿着不同的武器,打出各种把式,在开阔的场地摆出阵法,例:长蛇阵、龙门阵、田螺阵等。但此时的宋江阵还只是临时拼凑的武打技术表演,尚未有故事情节的演出。

道光年间,随着老百姓的需求提高,宋江阵开始向宋江戏发展。主要体现在表演场所改变到了庙台上或临时搭台子,为了避免武功伤及看官,把真刀真枪换成木头制作的道具,并在原有武打基础上设置角色,自编一些水浒题材的故事,如讲述玉麒麟卢俊义的《大名府》。但即便如此,此时的宋江戏所表演的内容仍然以梁山好汉为主,没有固定的剧目,多即兴表演,属于业余性质。有记载:明·万历间(1573一1619年),泉州府陈懋仁在其所著的《泉南杂志》中记载道:“迎神赛會,莫盛于泉。遊閑子弟每遇神聖種誕期,以方丈木板,搭成檯案,素以绮输,周翼護欄,置幾于中,加幔于上,而以夜狡妆扮故事…”②。《泉南杂志》的记载说明了“妆人”的历史至少可推及明代,最初的形式是“以姣童妆扮故事”。也由此可见,这种迎神赛会是何等的热闹盛大,这种表演得到乡土百姓的拥戴和认可,形成了高甲戏的雏形。

..............................

2.2 剧目《李光地》概述

2.2.1 《李光地》剧情简介

《李光地》剧目由安溪县高甲剧团全体演职员参演,2018年6月开始排练,历时4个月,剧团取消所有假期,全力排演,在同年10月18日和19日,在安溪县影剧院正式面向观众,22号在泉州正式会演。

此剧主要讲述康熙年间,朝廷延续旧例,圈汉人土地赐予满族八旗子弟,直隶尤为严重,汉人苦不堪言。李光地时任直隶巡抚,冒着生命危险向康熙进言废除圈地,这与主张圈地,从中牟利的明珠宰相相悖,两人在康熙面前产生激烈冲突。李光地不受其威胁,仍面君陈词,康熙故与李光地议棋,李光地借下棋表明来意,“棋谏”康熙“中华一体、满汉一家,不当一族之君,要当天下共主”,康熙幡然醒悟,命李光地为文渊阁大学士,处理圈地弊政。此时,紧邻京城的永定河流域水患严重,河道大面积崩堤,威胁京师,而此灾难之源便是河官贪腐和营兵圈地侵占河道所致。李光地主动请旨,身先士卒,并以他的智慧,乔装打扮,微服私访,最终证据确凿,严惩贪官污吏,根治永定河水患。康熙得知,赐予“夹辅高风”牌匾,彻底废除圈地弊政。结尾李光地因长期劳累,殒身任上,其精神永垂不朽。

2.2.2 《李光地》创作背景

在庆祝改革开放 40 周年,讴歌党和祖国,讴歌人民英雄,在“一带一路”的合作倡议背景下,各地剧团着手创作“乡贤剧”。福建省安溪县高甲剧团筹备为安溪乡贤李光地立传,编写歌颂李光地的主要事迹。于是,特邀请国家级非物质文化遗产高甲戏代表传承人、国家一级导演吕忠文执导;国家一级编剧方朝晖为李光地剧目编创,新加坡作曲家吴启仁作曲,这出戏给三位大师带来了不小的挑战。

...........................

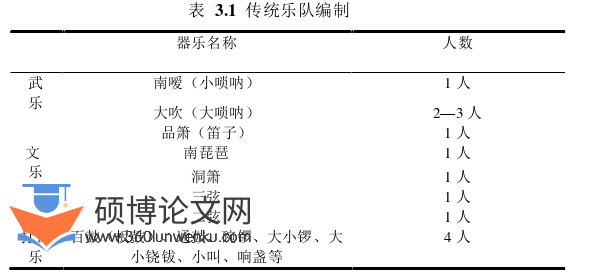

第三章 高甲戏《李光地》乐队编制及其职能 ....................... 14

3.1 传统乐队与剧目《李光地》乐队比对 ............................ 14

3.2 打击类乐器编制及其职能 ................................. 16

3.3 弹拨类乐器编制及其职能 ............................ 18

第四章 《李光地》戏曲音乐配器分析 ............................... 22

4.1 以齐奏为主的配器 .................................... 22

4.2 以和声为主的配器 .................................. 34

4.3 以节奏型为主的配器 ............................................ 43

第五章 结论 ....................................... 86

第四章 《李光地》戏曲音乐配器分析

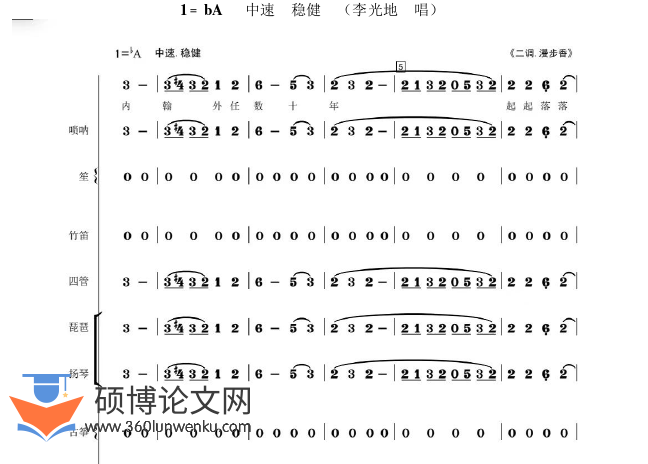

4.1 以齐奏为主要特征的配器

齐奏是指两个或者两个以上的演奏者,使用相同或不同的乐器,按同度或八度音程关系同时演奏同一曲调的表演形式。而作为戏曲配器的齐奏,显然与同样乐器齐奏或者小型乐队齐奏的运用、功能与效果上有较大区别。在日常实践中,作为戏曲音乐高甲戏配器中,同样大量地使用以齐奏为主要特征的配器形态。按照齐奏的类型,可简单分为如下几种齐奏类型。首先,大齐奏与小齐奏。即由多个乐器完全演奏同一乐句或乐段,中间不做任何装饰和加花,达到音响和谐、单纯的目的。其次,间隔齐奏。即齐奏与带配器乐段呈交替进行,相辅相成,使音乐层次更加分明。再次,变化型齐奏,即一个乐段中有的声部是完全的齐奏,有的声部是间隔的齐奏、或者加入配器、或者选取个别特色乐器进行相应的突出演奏等,此类型多变化,对配器者的专业素养要求更高。其中比较具有代表性的有如下几种类型:

音乐论文参考

..............................

第五章 结论

本文通过对高甲戏发展历史脉络的梳理,对《李光地》剧目的介绍;对高甲戏艺术特征的整理;对高甲戏乐队编制的分析对比;对高甲戏乐队中地方特色乐器和现代民族乐器的特性剖析,以及对它们在乐队中职能的总结;重点对《李光地》剧目部分曲目的配器进行深入分析,从中总结出高甲戏音乐在加入现代配器技术后既能使音乐更好听、更丰满、更多维的同时又不失本剧种音乐风格的一些方法和手段。

第一,善用高甲戏剧种的传统乐器。配器的介入,使高甲戏乐队的乐器种类和数目得到改善,硬件的改变是高甲戏音乐走上新舞台,体现其重要性和必要性的开始。但“万变不离其宗”,不管乐队数量和种类怎么增加和改变,高甲戏传统乐器的使用都必不可少。从《李光地》谱例分析中可见,使用在主要人物唱段的音乐,一般也是感情饱满且思想深远的段落,这样的唱段多由传统乐器中的四管(南琶、三弦、二弦、洞箫)单独给唱腔伴奏,而由传统乐器伴奏的唱段往往都是剧中最精彩的部分。相反,四管在间奏或幕间曲的使用中就没有特别突出,甚至经常直接省略。笔者认为,在传统唱腔中使用特色乐器有助于体现高甲戏音乐的独特韵味,奠定此剧的剧种特征,在幕间曲或间奏曲中弱化音色与音量都较为逊色的高甲戏特色乐器,可以使音乐更具欣赏性、多维性和创新性。这展示了现代配器的魅力,也科学合理的保留其剧种风格辨识度。体现了传统与现代的完美结合。

第二,配器创作者的选择与培养路径。高甲戏配器的创作者需对高甲音乐有深刻的理解,创作过程中尤其需要了解乐曲编创的创作素材来源,其中最为重要的元素无疑是高甲戏传统曲牌。而就曲牌的选取方式而言,可能是整首选用;可能是借头借尾;可能是提取一个乐逗;更甚之,则可能是对高甲曲牌的灵魂与韵味的借用。那么如何合理有效地利用传统曲牌,成为高甲音乐主干形成的重要基础,也成为了配器创作的主要手段,这些就要求创作者对高甲戏曲牌有深入研究和丰富经验,对高甲戏音乐的味道熟悉通透。

参考文献(略)