本文是一篇旅游管理论文,本研究以前往海南的候鸟旅游移民为研究对象,探讨候鸟旅游移民对目的地地方文化的感知,是否获得幸福感和提升地方依恋,并研究三者之间的关联性。

第一章绪论

一、研究背景

(一)现实背景

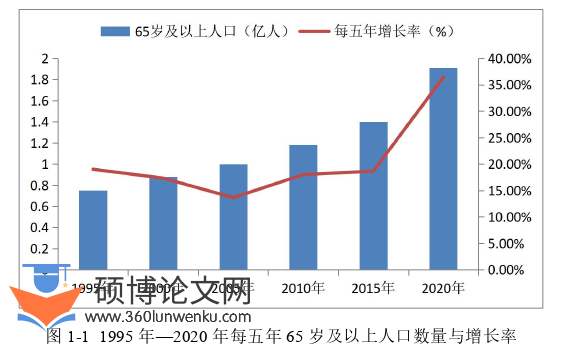

自上世纪90年代以来,中国人口老龄化速度不断加快。图1-1为1995年—2020年每五年65岁及以上人口数量与增长率,表明该年龄段人口数量不断增加,到2020年已达1.9亿人,占全国总人口13.5%[1]。老年人口比重增加表明老龄化程度步伐的加快,将对个人老化、家庭老化、社会老化乃至于国家老化所产生的滚动影响[2]。传统的养老模式以居家养老、社区养老、机构养老为主,新一批退休养老群体已不再满足传统的养老模式,一些老人开始寻求新的更舒适、更轻松的养老模式,旅居养老开始不断增长。如今,每年都有一批具有一定经济实力的退休老人为逃离冬季居住地恶劣环境,而迁移至气候温暖的目的地居住半年时间,待夏季返回,如同候鸟般往返于家乡与旅居地,因而该群体被形象称为“候鸟”,也称候鸟旅游移民(一般通俗称为“候鸟老人”)[3]。该群体将养老服务与度假式养老相结合,集养老、旅游、健康、休闲等于一体进行异地养老,满足了其追求舒适养老环境与健康养生的需要[4]。候鸟旅游移民更加注重养老目的地自然气候条件、生活方式和文化氛围。候鸟旅游受到季节和气候影响较大,具有养老旅游目的较为单一、旅居时间、周期较为固定和巡回式的独特生活方式的特点。

海南是我国候鸟旅游移民主要聚集地之一。由于热带气候非常适合避寒,加上中国社会经济的持续发展,形成了一定规模的养老旅游需求。在2003年之后,大量的北方老年人尤其是来自东北地区的老年人开始南下,逐渐形成了“候鸟人群”。在2010年海南开始建设国际旅游岛,正值我国房地产高速发展期,到海南买房投资和定居的人越来越多。随着经济条件越来越好,生活水平越来越高,加上人口老龄化加剧,来海南养老旅居的老年人从2000年的几千人左右增加到如今的百万人以上,其入住形式主要以租房或买房为主。由于房价越来越高,有些老人会选择老年公寓入住,也有入住高级疗养院,也有一些老人会选择一些比较方便的宾馆、旅馆作为短期旅居;近几年也出现不少私营老年公寓,这些老年公寓大多包吃包住,价格比较实惠,一般的双退休老人基本都能接受,为其选择来海南旅居提供便利。优质的自然环境条件、丰富多彩的精神文化条件等吸引了大批候鸟旅游移民将海南作为目的地。

................................

二、研究目的与意义

(一)研究目的

本研究将试图通过深入候鸟旅游移民生活社区,开展深度调研,采用探索性和验证性实证分析对候鸟旅游移民地方文化感知、地方依恋和主观幸福感三者之间的关系进行探讨,构建相关概念模型,主要的研究目的有以下四个:

1.通过对海南文化的探究,总结海南地方文化的维度,并结合前人关于地方文化的成果,确定地方文化感知和地方依恋的维度。

2.地方文化影响候鸟旅游移民主观幸福感的路径机理。根据地方文化的维度,分析地方文化感知影响主观幸福感的机理,构建地方文化感知对候鸟旅游移民主观幸福感影响的概念模型。

3.地方依恋在地方文化感知与候鸟旅游移民主观幸福感之间扮演什么角色。通过文献梳理与实地调研,提出相关假设,地方依恋作为一个重要变量是否在两者间起到中介效应。检验地方依恋各维度在地方文化感知各维度和主观幸福感之间的中介效应。采用调查研究,验证理论模型,确定自变量、中介变量以及因变量的关系。

4.根据研究结果,提出促进候鸟旅游移民主观幸福感的策略,为海南旅游企业相关管理者提供借鉴,进一步促进海南旅游业的发展。

旅游管理论文怎么写

.......................

第二章文献回顾

一、候鸟旅游移民

(一)候鸟旅游移民的内涵

“候鸟旅游移民”也称季节性退休移民或旅游退休移民。随着全球化进程的加速,人口流动越来越普遍。旅游在某种程度上也成为了移民的媒介。旅游退休移民的研究在国外已较为成熟,主要集中在概念、动因、类型划分以及社会影响等方面。旅游退休移民是西方发达国家反城市化的拥护者,其在移民过程中无需考虑就业机会和迁入地的经济结构[7]。退休移民与生活型移民、季节性移民、逆城市化移民等相互交融,导致概念难以明确和统一。Rodriguez认为旅游者移民(residential tourist)是由4个要素构成,分别为移民群体、移民群体不同的移民行为方式、旅游动机以及区域影响[8]。O'Reilly指出退休移民是拥有经济条件且退休的老年人,选择自然环境舒适、气候宜人、休闲放松、房价适宜的地方迁移,其主要目的是追求生活质量、放松身心、寻求更好的生活方式[9]。如何区分旅游者和移民者成为旅游退休移民研究的重要挑战之一。部分学者根据调查对象与研究方法的不同,将旅游退休移民划分为以下几种类型。Truly根据目的地生活方式划分为被动移民、积极移民、新移民(输入一种生活方式)三种类型[10]。Williams A.M.,King R等根据定居在西班牙Costadel Sol的外国旅游移民的个人责任感,划分为永久合法登记定居者、未登记定居者、季节性迁移者和第二居住地拥有者[11]。还有部分学者从流动目的地和依据所有权和居住时间切入划分移民类型,主要包括迁居国外者(永久迁移)、定居者(已经是合法定居者,但每年有2-5个月回迁出国)、季节性旅游者(倾向于迁出地国,每年有2-6个月在迁入地国居住)、返回者(通常是第二居住地拥有者,不定期到旅游地)、旅游者(作为假日旅游地)等类型[12-13]。不同学者依据不同的划分标准,得出不同的类型,主要依据为目的地生活方式的认可、对原生活方式的满意度、人口流动的时间连续性、个人责任感、定居时间长短等。在我国,学者主要将旅游退休移民定义为“候鸟移民”,也就是季节性退休移民。

.........................

二、地方文化

(一)地方文化的概念

文化是一切有形和无形产物、人文思想、制度与人为物质的总和过程。地方文化是指在一定区域内的当地居民在长期生活中所生产和创造的具有浓厚的地方色彩的价值观念、生活习惯、思想道德等的总和,主要表现为有形和无形两个方面。有形的如建筑、诗书、艺术、戏剧、农林渔牧之工具、历史遗迹、产业等;无形的如思想、信仰、生活行为、习俗与民俗、历史事件、族群意识、集体记忆等[23]。地方的独特性和特殊性以及蕴含的丰富历史文化元素,透过地方的文化展现,于不同文化之间相遇与对话,进行社会价值交流、尊重和理解,进而产生经济价值,成为在地的资本,以此衍生出文化资本概念。文化资本的概念首先是由布迪厄提出,主要运用于社会学领域中。他认为文化资本是以学位学衔为符号表征,形成知识技能,文化作为一种资本,是长期劳动累积的过程,劳动让物质世界又呈现出“人化”的特点,这种“人化”的物质世界经过不断发展,形成了文化,这是比物质性的资本更具有价值的资本表现形式[24]。作为一种资本,文化也可以进行投资,而投资结果是产生权力。从这个角度来看,文化资本便是在文化生产场域中的劳动积累,其具有文化的形式,本质却是资本,从而具有价值增值的效用。布迪厄认为文化资本以三种形态存在,分别为具体化的形态,即是人格的状态,包括身体和精神;客观的形态,在于文化商品化,涵盖文化艺术实物和文化产品(书籍、景区景点、手工艺品等);体制化的形态,即赋予文化资本一种完全原始性的资产(资格证书、学历证书等)[25]。文化资本理论被学者广泛应用于社会学研究中,应用最多的则是教育学领域。而随着文化资本理论的发展,部分学者创新性的将文化资本理论引入旅游领域中。马振以文化资本为视角,探讨宏村古村落文化资源资本转换机制及文化资本可持续发展对策,其指出宏村文化资本包括有形文化资本和无形文化资本两种,而有形涵盖地理、建筑、雕艺、园林等文化资本;无形涵盖习俗、教育、徽商、大众媒介等文化资本[26]。刘鹏基于文化资本理论,结合民族社区旅游,探讨了三种形态的文化资本与旅游活动之间的良性互动,指出三种形态,即具体化形态对应于旅游文化能力;客观化形态对应于旅游文化产品;体制化形态对应于旅游文化制度[27]。布迪厄的文化资本着重从社会微观的角度来分析特定资本的分配情况对个体互动交往的影响。地方是一种“感知的价值中心”以及社会与文化的载体,其超越了空间实体单纯的物质性,是一种充满意义且处于不断动态变化中的社会与文化实体[28]。

.................................

第三章研究假设与概念模型.....................................25

一、变量定义与测量................................25

(一)地方文化.............................................25

(二)地方依恋.......................................26

第四章研究设计与数据收集....................................31

一、研究案例地选择......................31

二、问卷设计.......................................31

三、预调研与问卷修正...............................32

第五章研究结果............................................37

一、描述性统计分析...................................37

(一)基本信息统计....................................37

(二)量表题项描述性统计......................39

第五章研究结果

一、描述性统计分析

(一)基本信息统计

通过表5-1得出,在调查的404份样本中,男性188人,占46.53%,女性216人,占53.47。女性占比略大于男性。从年龄结构上看,来海南的候鸟旅游移民45岁及以下16人,占3.96%;46-55岁36人,占8.91%;56-65岁164人,占40.59%;66-75岁156人,占38.61%;75岁以上32人,占7.92%,由此可知,候鸟旅游移民以退休老年群体为主。从职业来看,民营企业、国有企业、政府机关或事业单位分别占11.88%、22.77%、31.68%,从事其他职业的占比较少。从月收入来看,5000-7000元以及7000元以上占比较多,分别为31.68%和23.76%。结合从事职业及月收入,可以看出来海南的候鸟旅游移民多为收入较高经济条件优越的群体,说明良好的经济条件和经济支持为候鸟旅游移民来海南长宿休闲提供资金保障。海南候鸟旅游移民主要来自于北方地区,其中东北地区最多有164人,占40.59%;其次是西北地区104人,占25.74%,这与气候存在一定的关联性,退休老年群体出于追求身心健康的动机向环境更好的地方迁移,北方冬季寒冷漫长,海南冬天气候温暖利于过冬。

从候鸟旅游移民连续来海南的年数上来看,极小部分是近两年才来海南,这主要受自由贸易港建设的影响以及相关政策的吸引;大部分候鸟旅游移民连续5年及以上来海南过冬,该类群体被海南气候环境所吸引他们出于追求身心健康的需要而向环境更好的地方季节性迁移,其中还包括有慢性疾病、残疾人士等。来海南的候鸟旅游移民居住形态多为夫妻同住,占62.38%,其次是与儿孙同住占20.79%。大部分候鸟旅游移民居住在自购的商品房,占46.53%,这与他们的月收入以及职业构成具有一定的适配度,其次是长租民房和公寓,占38.61%。随着海南候鸟旅游移民的增多,长租民房和公寓的群体也在增加,一批旅居养老社区也随之兴起和发展。

旅游管理论文怎么写

...............................

第六章研究结论

一、结论

本研究主要依据地方依恋理论和幸福感理论,选取候鸟旅游移民聚集地——以海口白沙门公园以及恭和苑、陵水雅居乐、琼海天来泉作为研究样地,研究样本女性略多于男性,以55-75岁的退休老年群体为主,多为收入较高且受过高等教育的人士,旨在探讨候鸟旅游移民地方文化感知、地方依恋和主观幸福感之间的关系。根据深度访谈和文献回顾,构建三者之间的概念模型,提出研究假设,并采用SPSS26.0和AMOS23.0软件对数据进行分析,以验证假设。研究结论如下:

(一)地方文化感知直接正向影响地方依赖

通过结构方程模型分析,地方文化感知的精神文化感知、景观文化感知和制度文化感知对地方依赖均有显著正向影响。这与已有研究关于游客感知价值对地方依恋具有正向影响[67],居民文化感知与地方依恋之间具有显著正向影响关系的研究相同[69],丰富和拓展了感知对地方依恋的影响研究。其中,景观文化感知对地方依赖的路径系数大于精神文化感知和制度文化感知,说明景观文化感知对地方依赖的影响较大,气候资源是核心依赖因素。

(二)景观文化感知直接正向影响地方认同

地方文化感知的景观文化感知对地方认同具有直接正向影响,而精神文化感知和制度文化感知对地方认同不存在直接正向影响,这可能与候鸟旅游移民在选择目的地时重点关注该地的自然条件是否有利于身体健康和调养,对于精神文化和制度文化感知可能与原居住地存在巨大差异,短时间内无法融入和认同迁入地的社会文化生活,甚至会出现对在地传统习俗、传统文化和生活习惯的排异现象,不足以诱发候鸟旅游移民的地方认同。随着在迁入地居住时间的增强,可能会有所转变,这与个人特质、在地社会环境变化等因素密切相关。因此,需要进一步增强候鸟旅游移民的精神文化感知和制度文化感知,促进归属感和认同感的提升。

参考文献(略)