本文是一篇工程硕士论文,本论文利用PVA、CMC、WPU为原料,制备了一种能够高效脱除废水中NH4+-N的固定化微生物载体。载体中丰富的孔道结构和较大的比表面积为微生物的附着提供了充足的位点。载体在垃圾渗滤液中脱氮的高效性和稳定性表明了载体具有巨大的工业应用前景。

第一章 绪论

1.1 水体氨氮来源及危害

随着社会和经济的发展,水资源作为人类赖以生存的重要资源受到严重影响。大量含氮污染物进入水体,这不利于全球氮循环以及人类与环境的发展[1]。废水中的氮通常以有机氮和无机氮两种形式存在,常见的无机氮为:氨(NH3)、铵盐(NH4+)、亚硝酸盐(NO2-)和硝酸盐(NO3-)等;废水中的有机氮则以蛋白质、尿素、脂肪胺等有机物的形式存在于废水中[2, 3]。其中,NH4+、NO2-和NO3-等无机氮通过工业和生活废水等多种来源进入生态系统,可能导致氧气短缺和水质严重恶化[4]。NO3-是氮污染物中最稳定的形态,在水生环境中大量存在,但NO3-有毒,大量存在对环境系统和人类健康危害极大[5, 6]。

氨氮是指水体中以NH3和NH4+形式存在的氮,是废水中重要的污染源之一[7]。氨氮污染是引起水体富营养化的主要因素之一。水体中过量的氨氮对水生生物的生命活动造成威胁,氨氮浓度过高会引起水生生物缺氧、昏迷、免疫力下降等症状,导致生长缓慢,甚至大量死亡[8]。高浓度的氨氮废水直接排放会引起海水发生赤潮现象、湖泊出现水华现象[9],同时会阻碍水体的自净过程,将有害物质带入水体,对人体健康造成严重影响[10, 11]。常见的氨氮废水主要来源于:生活废水、工业废水以及垃圾渗滤液等[12]。随着工农业进入快速发展阶段,氨氮废水的排放量已经超出生态自净的范畴,因此,脱去废水中多余氨氮是缓解氮循环失衡压力的重要环节[13]。

2017年,生态环境部发布的第二次全国污染源普查公报中指出[14],2017年全国水污染物排放中氨氮排放量为96.34万吨,其中农业废水以及生活污水是氨氮污染的主要来源,占氨氮排放总量的95.0%。目前,我国氨氮废水排放量远高于受纳水体环境的容量,并超过化学需氧量(COD)成为地表水体的主要污染源,是影响我国水生态领域的一个重要问题[15]。目前,我国发布的《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)中明确规定,允许排入城市下水道的废水氨氮浓度上限为25 mg/L。

...............................

1.2 氨氮处理技术概述

目前,常见的废水脱氮技术按照脱氮原理可分为物理化学法和生物法。但其各存在优势与不足之处,因此通常需要根据实际情况进行选择。下面对各种脱氮方法进行论述。

1.2.1 物理化学法

常见的物理化学法有:空气吹脱法、离子交换法、化学沉淀法、折点加氯法以及电化学氧化法。

(1)空气吹脱法(Air stripping):空气吹脱法去除废水中的氨氮是一种低成本、简单易行的方法。其原理为:废水中的氨氮通常以NH4+和NH3两种形式存在,在碱性环境中,水中氨氮的平衡倾向于产生更多的NH3,而NH3易溶于水,当空气与废水充分接触,为了达到气液相平衡[16],废水中的NH3会转移到空气中,从而达到从废水中脱除的目的。邓[17]采用空气吹脱法处理氨氮浓度为460 mg/L的焦化废水,最佳条件下氨氮去除率达到90.66%。但空气吹脱法中废水的温度和pH是影响氨氮去除效果的两个重要因素,改变温度和pH耗能较大,处理成本较高。

(2)离子交换法(Ion exchange):离子交换法是利用离子交换剂与溶液中的同性离子进行交换,从而将氨氮吸附在交换剂表面,达到去除氨氮的目的[18]。离子交换法具有工艺简单、占地面积较小、成本低等优点[19]。但是离子交换剂的寿命有限,可重复利用率低,导致处理效果不够理想。此外,该方法对预处理要求较高,离子交换剂再生和再生液的处理也是一个难题[20]。

(3)化学沉淀法(Chemical precipitation):化学沉淀法是通过向废水中投加一定比例的Mg2+或者磷酸盐等物质,使之与废水中的氨氮反应生成难溶于水的沉淀物,经过过滤后,即可有效去除废水中的氨氮[21]。唐[22]等采用化学沉淀法处理攀西地区提钒企业高浓度氨氮废水,当反应温度为35 °C,搅拌条件为100 r/min、50 min时,氨氮去除效果最佳,氨氮脱除率可达94.57%。钟[23]等人探究了化学沉淀法脱氮的影响因素,如初始氨氮浓度、剂量比、pH等,结果显示,最佳条件下的脱氨率可达99%。

...............................

第二章 PVA/CMC/WPU复合载体的制备以及氨氮吸附特性研究

2.1 引言

PVA作为固定化微生物技术中最常见的包埋材料,其具有廉价、化学稳定性好以及生物相容性好等优点。但是,PVA基载体的机械强度较差,且容易发生粘连。由于载体外表面致密,使得载体传质性能较差,且其内部孔道过密,影响微生物与废水之间进行物质交换,进而对载体的脱氮效率造成影响。为了改善PVA基载体的传质性能,常采取在合成载体时加入多糖类物质或无机物作为添加剂的方法,从而优化载体脱氮性能。

CMC是一种具有羟基和羧基的直链淀粉。CMC的来源和应用广泛,成本低廉,具有吸湿性,能够吸收大量的水分,因此以CMC为原料合成制备的水凝胶具有含水量高、无毒和生物降解性好等许多优异的性能。CMC含有大量的羟基和羧基,是一种很好的增强填料,可以改善凝胶网络结构[71]。CMC合成的水凝胶也含有大量羟基、羧基等活性基团,对水体中的污染物具有良好的络合吸附和絮凝作用,这使得其具有一定的吸附能力[72],同时,这些基团也有利于微生物的粘附和增殖。

WPU 具有良好的生物相容性和优良的机械强度,同时还具有环保、软硬度可控等优点,将其加入到载体中有望改善载体的多孔性及传质效率[73]。WPU分子表面存在大量的氨基甲酸酯和羧基,因此可以通过交联形成稳定的网络结构,从而有效地支撑起载体的骨架结构。WPU还可以促使载体表面形成大孔结构,能够有效改善载体的孔径。WPU已被证明是一种良好的固定化载体材料[74]。

..........................

2.2 试剂与仪器

2.2.1 实验试剂

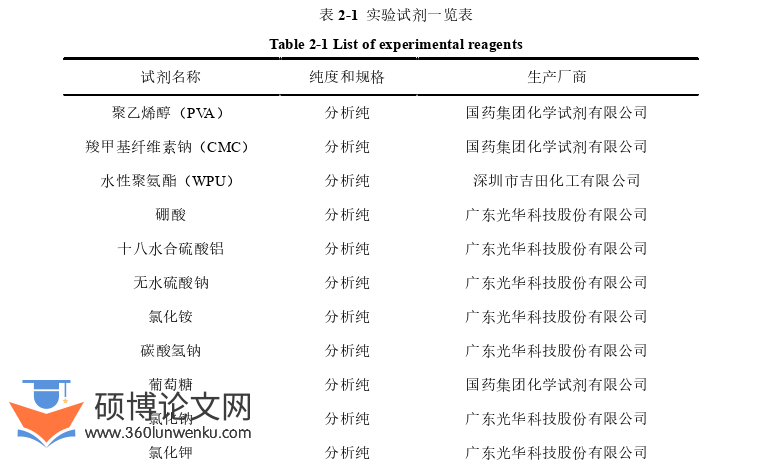

本实验中所有用到的实验试剂如表 2-1 所示。

工程硕士论文怎么写

PVA/CMC/WPU载体制备的具体步骤如下:首先,向三颈烧瓶中加入一定量的PVA,并在90 °C,240 r/min的转速下搅拌2 h,充分溶解后得到PVA凝胶溶液。待PVA凝胶溶液冷却至50℃后,向三颈烧瓶中加入一定量的CMC,并在50 °C,360 r/min的转速下继续搅拌2 h,使得CMC在PVA凝胶溶液中充分溶解。待PVA/CMC混合凝胶溶液冷却至室温后,加入一定量的WPU,再按4%(w/v)的质量分数加入菌液,继续在360 r/min的转速下搅拌1 h,使菌液分散均匀。然后使用注射器将混合凝胶溶液匀速滴入7.1 wt %的十八水硫酸铝和5 wt%硼酸的混合溶液中,进行一次交联。

.......................................

第三章 PVA/CMC/WPU复合载体在模拟废水中的脱氮工艺优化 .... 33

3.1 引言 .............................. 33

3.2 仪器与试剂 ......................... 34

第四章 PVA/CMC/WPU复合载体对垃圾渗滤液的脱氮性能研究 .... 51

4.1 引言 ........................................ 51

4.2 仪器与试剂 ......................... 51

第五章 结论与展望 ............................. 61

5.1 结论 ........................................... 61

5.2 展望 ...................................... 62

第四章 PVA/CMC/WPU复合载体对垃圾渗滤液的脱氮性能研究

4.1 引言

氨氮是水体富营养化,威胁水生生物生命的主要原因。研究PVA/CMC/WPU复合载体的最终目的就是能够将载体应用在实际废水的脱氮中。而垃圾渗滤液是一种典型的氨氮废水,具有成分复杂、氨氮含量高、碳氮比低、水质波动大等特点[103, 104]。垃圾渗滤液有毒,若不经处理直接排放,将严重危害水生生物的生命安全,甚至破坏生态平衡,造成不可估量的损失。因此,如何有效实现垃圾渗滤液脱氮一直是人们关注的重点之一。

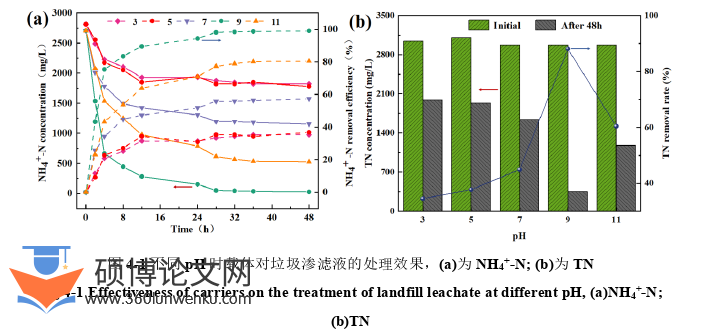

本章节将PVA/CMC/WPU复合载体用于降解垃圾渗滤液中的氨氮。首先通过控制变量法探究废水中pH对载体脱氮反应的影响,再将载体应用于垃圾渗滤液的长期实验中,探究载体在组成复杂的垃圾渗滤液中的长期使用稳定性;最后,将不同处理时间的载体分别进行微生物群落分析,探究载体中微生物群落随时间的变化关系,揭示载体在垃圾渗滤液中的脱氮反应机理。通过测定不同条件下垃圾渗滤液中NH4+-N、TN、NO2--N、NO3--N以及COD浓度的变化,评价载体的脱氮性能,为载体下一步的工业化生产和使用奠定理论和实践基础。

工程硕士论文参考

......................

第五章 结论与展望

5.1 结论

本论文利用PVA、CMC、WPU制备了一种新型固定化微生物载体。以载体的表观性能和脱氮效率对载体的配比和制备的工艺条件进行优化。同时,将载体应用于模拟废水的脱氮实验中,对处理模拟废水的工艺条件进行优化。最后,将载体用于垃圾渗滤液中,并通过不同阶段载体内微生物群落的变化,揭示载体在垃圾渗滤液中的脱氮机理。得到的主要结论如下:

(1)以载体的表观性能、氨氮去除率和载体稳定性等作为评判载体性能好坏的指标,确定了载体制备各个原料的最佳配比为PVA10% (w/v)、CMC1% (w/v)、WPU1% (w/v)。载体制备过程中最佳交联条件为在十八水硫酸铝-硼酸溶液中交联1 h,在0.5 mol/L的无水硫酸钠溶液中交联2 h,在最佳条件下,载体对模拟废水中氨氮的去除率可以达到96.3%。FT-IR结果表明,载体的各个组成原料之间发生了交联作用,且成功将微生物引入载体内部;SEM结果表明,载体内部具有丰富的孔道结构,WPU的加入可以促进孔壁的形成,同时WPU的引入使得载体的孔道变大,有利于微生物以及营养物质进入载体内部;MIP结果进一步证实,WPU的存在可以促进载体内部形成大孔结构,增大载体的比表面积,有利于微生物在载体内部的附着。

(2)包菌和不包菌的试验表明,载体的脱氮作用是载体的吸附作用与微生物作用共同的结果,其中载体的吸附作用对脱氮的贡献率为85%,微生物作用对脱氮的贡献率为11.4%。 PVA/CMC/WPU载体对模拟废水中的NH4+-N具有很强的吸附作用,载体的吸附等温线复合Langmuir模型,载体的最大吸附容量为1013.67 mg/g;热力学结果表明,PVA/CMC/WPU载体对NH4+-N的吸附作用是一个自发过程。

参考文献(略)