比较文学博士论文怎么写?本文根据热门论文范例数据,为大家列举了3篇比较文学博士论文范文,可以多参考学习,希望对你的论文写作有帮助。

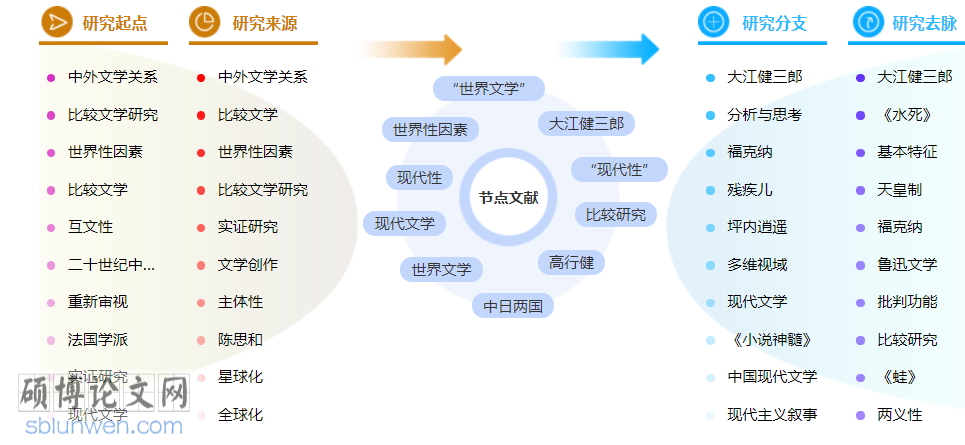

比较文学博士论文范文参考一:“世界文学”视域下的中日现代文学比较研究 ——以大江健三郎与高行健为例

歌德的“世界文学”打开了一个蕴含众多可能性的场域,影响研究范式与平行研究范式是之前探索这个场域的两个已有的范式,前者可以说是从影响实证关系出发探讨国别文学的相对价值,而后者则是以美学共通性为目的试图找出文学的普适性形式。两种范式其实回答的是同样一个问题即如何使“民族”的成为“世界”的,使历时的价值在共时的层面得到体现。正是以同一个问题为前提,本论文在“世界性因素”理论的启示下,试图建立起新的研究模式即在高于国别文学的“世界文学”视域参照下进行国别文学的“比较”研究。这一研究模式的特点在于通过将价值评判体系置于一个更高的“区间”,进行一种“对话式”的,即参与各方基于平等地位上的价值探讨,这是本论文的整体指导思想。论文分为导论、正文及结语三个部分。导论阐明了为什么会进行这项研究,即是面对20世纪日益纷繁复杂的中外文学、文化间的关系,如何才能更有成效地进行把握与研究,以及对研究对象选取的说明,并概览整体论文结构。正文部分对两位中日现代文学代表作家大江健三郎和高行健作品的文学研究,将被置于一个不断深化、发展的现代进程中进行探讨。因为正是通过中日两国的“现代性”问题的凸现,两国文化传统的“异质性”才能够在高于两国的视域中体现出“互补”的特性,而这些“异质性”与“互补性”正是通过探讨大江与高行健反思各自“现代性”问题所形成的独特文学形式与文体特征反映出来的。第一章中日两国的“自然”释义变迁,体现出文学中“观看方式”的变革,构成了探讨中日两国“现代性”问题的入口。"Nature"在进入中日语境时,两种语境中的“自然”释义既与之相区分,又因释义而产生了向对方发展的逻辑,而大江与高行健的“自然”风格也保持了各自起源上的特性。第二章从大江与高行健对于两个具体的语境即“二战”与“文革”的反思入手,探讨各自是如何返回到中日“现代性”起源上重新认识构成“主体”的“自我”,并通过这样的反思将“他者”的问题纳入自身。第三章探讨的是“文体”的问题即大江和高行健是如何在自身文化中的语言成规中进行选择形成自身基于“现代性”的表达方式。第四章通过两者对各自新时期的“异化”问题的探讨,来看两位作家是如何通过“疯狂”主题和对一系列离群怪人的塑造,反思各自现代文学自起源上的“不具”,并在与“世界”发生联系的命题下构成互识。第五章从两位作家对于“无意识”领域的重新认识,来看两者如何反思在文化的现代性入口被掩盖的一个领域即“无意识”与“意识”之间,形成对现代“主——客两分图式”的反思,并在此基础上构成与更大现代语境的汇通。第六章进入到对于“历史”的反思,两位作家都通过自己所构想的新的“历史”构架来解构各自预设的传统历史结构,以此来批判现实并表现出对于“未来”的期待。而两者对于历史的构想中亦包含了两种文化在“异质”上达成“对话”出发点。在对大江健三郎与高行健的研究中,从中日文化的“异质性”出发,却在两者对于“现代性”问题的认识中形成了“互补”,证明了笔者一开始所提出的通过在一个高于不同文化语境的“视域”对来自不同文化语境的价值进行探讨,却在更大的一个“关联域”中得以统一的理念。正是在对如何在越来越具有民族自身特质的研究实践中,找到一条以“世界文学”为研究对象的、具备可行性的道路,使“世界性因素”理论成为在“世界文学”视域下开展中外文学关系研究的一种新的理念与方法。

摘要

Abstract

导论

第一章 现代性的起点:"自然"

第一节 大江:"他者"的"自然"

一、"假面":"内面"的发现

二、"自我"的外部出现的"他者"

第二节 高行健:重返"自然"的意义

一、"农村题材"的出现

二、回归"以物观物"的"自然"

三、返回"自然"还是对"自然"的突破

第三节 "自然":探讨现代性的一个起点

一、中日传统语境中"自然"的现代转型

二、认识"自然"上的"相异"及其"互补"

第二章 对"现代主体"的构想

第一节 大江:战后与"我"

一、战后文学的出发——对于"我"的探求

二、从"西洋的有"与"东洋的无"中重审"自我"

第二节 高行健:文革后与个体

一、反思"文革"重审构成"新主体"的"自我"

二、重新发现作为"个体"的"自我"

三、从"个体"出发重新认识"自我"

第三节 通过质疑"现代主体"构建上的汇合

一、大江与高行健重返各自近现代主体形成起点的动因

二、对"自我"的认识构建新主体的"互识"

第三章 "文体"的成立:言说空间与个人表述的互动

第一节 大江:回归"经验"之根与"身体叙事"

一、缘起:"诗"?还是"小说"?——大江"文体"意识的自觉

二、"学者犬"的出现与现代性中"我"的"游离"

三、根植"经验"表述世界:"游离的主体"问题的解决

第二节 高行健:"抒情传统"中的"情感叙事"

一、诗歌的"人民性"与现代派成规确立

二、"诗意"标准的重塑

三、回归"抒情传统"的"留白"

第三节 "文体":发挥语言构建世界的作用

一、在外来语言成规冲击下对自身叙事方式的重新整合

二、"文体"重构的意义

第四章 "异化":社会化自我的成立

第一节 大江:以"疯癫"作为与世界的连接点

一、以"疯狂"作为主题的方法论意义

二、因表现"疯狂"折射出的"共存"层面

三、从表述"个人的体验"到与"世界接通"的体验

第二节 "疯人呓语"新视角下展现的世界

一、"异化问题"的展开

二、变形:"艺术的抽象"与"怪诞"

三、立足自身的拯救立场

第三节 从"我与疯癫"和"异化中的个体"出发连接整个世界

一、共同面对"剥离自我"的社会结构

二、从中日现代文学从起源上的"不具"构筑"反思"的体系

第五章 对"无意识"领域的探索

第一节 大江:从"无意识"重新审视"自我"

一、"无意识"打开的新领域

二、"无意识=意识"的成立

三、大江创造性运用"无意识"的意义

第二节 汉语对"无意识"的实践

一、从"语言"开始的实践

二、从"内心独白"到"空"的境界

三、自"语意之境"最终获得"禅境"

第三节 对"无意识"的创造性探索

一、回溯"无意识"和"意识流"两个定义

二、两种对"无意识"的理解

三、从被掩蔽结构中出发的反思

第六章 重构的契机:历史的"虚化"

第一节 大江:再体验之后的"真相"

一、作为"新战后派"的出发

二、"皇纪三千年"象征性解体:"人的历史"的绽出

三、大江"重构"历史的意义

第二节 高行健:历史中个人言说的重建

一、书写的两极:个人言说与被历史言说

二、神圣与世俗:一个人的"圣经"

三、经"神圣与世俗"进入"虚无"

第三节 换一种方式表述历史

一、旨在破除"预设"历史的重构

二、在对"新历史"结构的希冀与探索中开展"对话"

结语

附录一: "世界性因素"理论的启示与方法论探讨

附录二: 大江健三郎所谓四首"似诗之作"

附录三: 《大江健三郎高行健对谈录》

参考书目

后记

参考文献

[1]二十一世纪比较文学反思[J]. 苏珊·巴斯奈特,黄德先. 中国比较文学. 2008(04)

[2]“垂死”之由、“新生”之路——评斯皮瓦克的《学科之死》[J]. 孙景尧,张俊萍. 中国比较文学. 2007(03)

[3]我对20世纪中国文学的世界性因素的思考与探索[J]. 陈思和. 中国比较文学. 2006(02)

[4]歌德的世界文学构想[J]. Martin Bollacher,范劲. 中文自学指导. 2005(04)

[5]生活即诗,诗即生活——试论普雷维尔的诗歌艺术[J]. 段映虹. 国外文学. 2002(04)

[6]20世纪中外文学关系研究中的“世界性因素”的几点思考[J]. 陈思和. 中国比较文学. 2001(01)

[7]“20世纪中国文学的世界性因素”话题引起热烈争鸣[J]. 中国比较文学. 2001(01)

[8]比较文学的实证研究时代过去了吗?[J]. 张哲俊. 中国比较文学. 2000(04)

[9]比较文学理论专题研讨会综述[J]. 方行. 中国比较文学. 1998(03)

[10]论文学的主体性(续)[J]. 刘再复. 文学评论. 1986(01)

比较文学博士论文怎么写

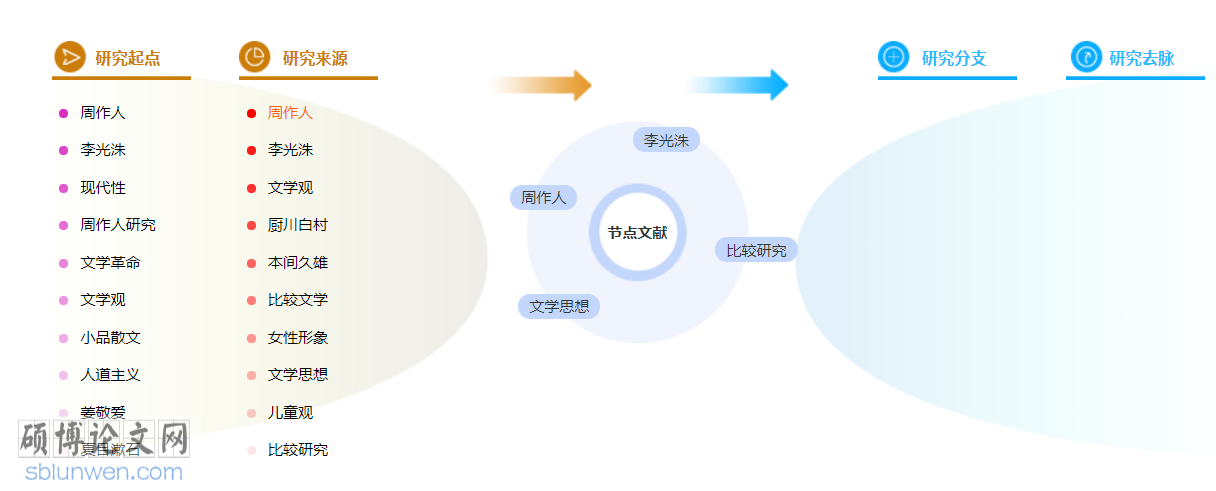

比较文学博士论文模板范例二:周作人与李光洙文学思想比较研究

周作人与李光洙作为中韩两国现代文学的代表人物,他们生活在几乎相同的时代,有很多相同相似的经历。中韩两国同属于东亚文化圈,自近代以来受到西方文化的影响,经历了相似的社会变迁与转型的历程。另外,在东亚内部,中韩两国同时遭受到西方列强的侵略和影响,又遭受日本侵略,韩国还被日本强行吞并。在这样的东亚国际环境中,尽管周作人、李光洙所属国家不同,然而两人的文化心理却有许多相同感受,在个人经历和文学思想上也有相似之处。因此,将两位文学家的文学思想进行比较研究,即可以从中看出两位文学家成长的国情背景,也可以比较出两位文学家文学思想上的相同与不同,探讨他们文学思想的价值维度。本论文分为五个部分展开讨论。第一部分,比较周作人与李光洙独特的人生经历,找到两人文学思想产生的根源。他们共同经历了传统社会的巨变,在西力东渐的时代背景,使他们的人生经历丰富而曲折,影响了他们文学道路的选择。周作人自小饱读中国传统诗书,受到了良好的中国国学等传统文化教育,他在江南水师学堂里还受到新式教育,接触过西方文学。其后又曾东渡日本留学,接触了大量日本文学以及西方文学,颇有心得收获。归国后成为五四时期新文学的代表人物,因其提倡“人的文学”以及发表大量优美的散文而成名。后服务于日伪政权,留下历史污点,晚景悲凉,在贫寒和凄苦中渡过余生。李光洙从小在家跟父亲学习古汉文,也在私塾堂学习相关内容。因他个人身体病弱、家境贫困及父母的早亡,使他较早懂得了人生贫苦重病及死亡的意义。他曾两次到日本留学,这为他奠定了作为一位作家的文化基础。“情的文学”成为其文学的基本思想,因发表大量启蒙性与大众性的文学作品而成名。后期他走向亲日附逆之路,给人生留下了历史污点。时代影响下形成的人生经历与文学思想是两位文学家之间的重要可比性之一,这些共同的可比性是我们研究比较两位文学家的重要前提之一。第二部分,比较周作人与李光洙在文学思想上的认识以及影响。两人分别都是本国现代文学思想的先驱之一。他们都很熟悉传统文化之中的古典文学,同时,他们又对传统文化之中的封建思想大加排斥,因此,在他们的文学思想中具有明显的反封建思想。他们又都深受西方和日本的哲学家、文学家思想的影响,并在此基础上构建他们自己的文学思想。值得一谈的是,他们在各自国家传播和介绍新文学方面都作出了重大贡献,可以通过相关作品体会到他们文学思想上的闪光之处。“人的文学”是周作人文学思想的核心,在他文学里面充满了人道主义以及尊重“人”的“个性”的思想。“情的文学”是李光洙理想主义启蒙文学思想的重要构成内容,通过崇尚个性解放与独立人格的理想主义思想来体现真善美的文学价值主张。第三部分,比较周作人与李光洙的博爱与人道主义文学思想。他们都非常赞赏基督教的博爱、献身精神。尽管两人在具体内容的认知上略有差别,但在对基督教精神方面的认识大体相同。体现在以平等、博爱、人道主义等观念在文学思想上的运用。第四部分,比较周作人与李光洙的个人的文学与民族的文学思想。他们文学的不同特质表现在个人主义与民族主义文学思想上。周作人在自己园地里的文学,表现出明显的个人主义价值取向;李光洙的民族园地以民族改造为标识的文学,表现出了鲜明的民族主义价值取向。为此采用对比式、反比式的研究方法来比较周作人的个人主义文学思想与李光洙的民族主义文学思想。第五部分,主要讨论比较周作人与李光洙文学的价值维度。主要围绕着作者与时代、文学与时代维度,文学与社会维度,作家内在的艺术表现维度等方面进行讨论,并以此来展开其文学价值维度的发现与认识。巨变的时代催生出了新的文学命题,这是完全不同于传统的、新的文学形式与新的文学思想。正是由于他们捷足先登,抓住时代主题,从而使他们在各自国家的新文学史上占据着重要的地位,成为时代的弄潮儿及新文学的先驱者。他们都以不同的文学形式来表现文学内在的艺术价值。周作人的文学代表为散文,李光洙的文学代表为小说,都展现了文言一致,新文体,国语的民族式样,创作上的融合性与独创性。虽然在文学形式上风格不同,但是在文学思想上却有着相似的内在文学价值。以上所介绍的五大部分的内容,通过比较研究方法中之平行研究方法中的相同相异、互补互衬、相反相成等比较特点来展开讨论,站在更加广阔的东亚甚至全球的视野中去评价、论述作家与时代、文学与时代、文学与社会、作家与文学艺术内在表现等文学价值维度,解读两位卓越的文学家及其文学的价值。

摘要

ABSTRACT

第1章 绪论

1.1 问题的提出

1.2 研究现状

1.2.1 周作人文学思想研究现状

1.2.2 李光洙文学思想研究现状

1.3 研究方法与内容

1.4 研究价值与创新之处

第2章 人生经历与文学道路

2.1 不同国情背景与人生经历

2.1.1 早年经历与文学萌芽

2.1.2 留学经历与文学创作

2.2 文学思想的取向与转折

2.2.1 时代弄潮儿与落伍者

2.2.2 命运安排与文学转折

2.3 文学人生的非凡经历

2.3.1 相似的文学人生

2.3.2 相异的文学人生

第3章 人的文学与情的文学

3.1 人道与启蒙的文学思想

3.1.1 “人的文学”思想

3.1.2 “情的文学”思想

3.1.3 “人”与“情”文学的融通

3.2 理想主义文学与新文明的憧憬

3.2.1 理想主义文学的传播与介绍

3.2.2 构建“人的生活”的理想文学

3.2.3 向往“新文明生活”的文学表现

3.3 人的文学与情的文学的异同与呼应

3.3.1 东亚新文学上的互补互衬

3.3.2 新文明理想的相同相异

第4章 博爱的文学与人道的文学

4.1 “博爱”精神与人道思想的体认

4.1.1 基督教的认识路径及体认

4.1.2 寻找“自己信仰”的文学追求

4.2 “博爱”精神与人道思想的文学表现

4.2.1 文学与宗教的关联

4.2.2 《圣经》文学的借鉴

4.3 博爱与人道文学的相似与异同

4.3.1 博爱与人道文学的相同相似

4.3.2 博爱与人道文学的相背相异

第5章 个人文学与民族文学

5.1 个人与民族相纠葛的文学

5.1.1 “为个人”与“为民族”的文学

5.1.2 “个人”与“民族”的文学表现

5.2 “宽容”与“平常”的文学

5.2.1 “个人自由”与“民族改造”

5.2.2 超然性与平常性的文学表现

5.3 文学个人取向与民族取向的对比

5.3.1 个人文学与民族文学的相生相克

5.3.2 宽容文学与平常文学的相反相成

第6章 周作人与李光洙文学思想的价值维度

6.1 周作人与李光洙文学的时代维度

6.1.1 时代催生新文学命题

6.1.2 时代塑造新文学先驱

6.2 周作人与李光洙文学思想的社会维度

6.2.1 文学反映社会风貌

6.2.2 文学担当社会启蒙功能

6.3 周作人与李光洙文学的内在价值维度

6.3.1 新文体与国语表达的民族式样

6.3.2 文学艺术表现的融合性与独特性

结束语

参考文献

致谢

攻读学位期间发表论文以及参加科研情况

参考文献

[1]周作人“人情文学”观的形成及其日本渊源[J]. 彭修银,杨瑞峰. 湖北大学学报(哲学社会科学版). 2016(06)

[2]周作人的文学史观与夏目漱石文艺理论[J]. 王志松. 中国现代文学研究丛刊. 2016(07)

[3]中韩胎动期儿童文学比较研究——以鲁迅与李光洙的儿童观为中心[J]. 赵宝璐. 当代韩国. 2015(04)

[4]浅谈李光洙的启蒙主义文学观[J]. 王莹. 文教资料. 2015(20)

[5]多義動詞「カケル」の学習についての一考察——話し言葉における日本語母語話者の使用実態を踏まえて[J]. 鷲見幸美. 日语教育与日本学. 2015(02)

[6]李光洙短篇小说《乱啼乌》的叙事构造分析[J]. 闫海静. 教师. 2015(09)

[7]有“情”的文学:周作人与抒情传统[J]. 徐从辉. 文艺争鸣. 2015(03)

[8]李光洙小说《无情》中女性人物的分析[J]. 张敏. 安徽文学(下半月). 2014(11)

[9]鲁迅的《狂人日记》与李光洙的《无情》比较研究[J]. 李俐. 湖北广播电视大学学报. 2014(11)

[10]老舍和李光洙作品中的爱情话语论析[J]. 金明淑. 北京联合大学学报(人文社会科学版). 2014(03)

比较文学博士论文范文参考

比较文学博士论文范文模板三:比较文学视野下的抗日叙事研究 ——以当代中朝韩抗日主题书写为中心

历史上,日本对中国和朝鲜半岛的侵略是中朝韩三国人民的共有记忆,长久的艰苦奋战、受尽压迫的痛苦、社会的动荡不安都让抗战的历史刻骨铭心。而在浴血奋战过程中,整个民族奋起反抗的面貌、无数英雄烈士不畏牺牲的抗战故事,展现了崇高的民族气节和爱国主义情操,成为了最振奋民族心和爱国心的宝贵精神财富。于是记录呈现这段可歌可泣历史的文学主题应运而生,抗日叙事成为了中朝韩共有的、且重要的文学主题。随着历史的前进和时间的推移,战争中的残忍、迷惘、恐惧、伤痛也伴随这段民族成长的记忆一同浮现。抗日叙事的面貌也随之愈加丰富和饱满。对当代中朝韩抗日叙事的比较研究,不仅是丰富完善整个东亚抗日叙事体系研究的重要内容,也对深化抗日叙事的历史精神,加强在抗日战争认识问题上的互补互识具有重要意义。纵观中朝韩当代抗日叙事的总体情况,在不断发展中交叉形成了相同的抗日叙事主题,其不仅呈现出具体的书写特征,也反映了深刻的时代性和政治社会性。中朝共有的全民抗日和领袖抗日主题、革命成长主题是两国抗日叙事中具有鲜明政治性和时代性的部分,中朝韩所共有的英雄抗日、抗日伤痛、理念指向主题有着不同的书写特征,并在发展中不断出现新变化。而社会政治环境的改变所带来的中韩历史复原主题不断涌现,丰富了抗日叙事的面貌,更鲜明地反映了抗日叙事主题与时代的深刻联系。围绕以上主题,并结合具体文本的分析,本文以西方叙事学后经典派侧重的对文本与历史语境的交互作用为主要视域开展比较文学平行研究,开展宏观把握与微观分析两个层面上的比较研究,在宏观把握层面以探讨共性和特性为主,并以社会历史批评的视角探究其背后的社会历史政治等原因。在微观分析上,运用主题学、文学治疗学、文学心理学等相关的理论结合文本细读的方法比较具体作品的异同之处。中国和朝鲜在领袖领导人民取得革命胜利的历史语境下,形成了全民抗日与领袖抗日两大重要主题,又在长期的积累中形成了各侧重一方的特点,并分别通过构筑“全民”与“领袖”的形象凸显这两大相对的主题。这种具有鲜明比照性的特点的形成有着深刻的历史、政治、文化原因。而在这种语境下,形成了中朝抗日叙事主题相较于韩国的另一大特征鲜明的主题,革命成长主题。最具代表性的是母亲与儿童的革命成长。这一主题的书写具有典型的范式化特征,最大化地凸显了中朝抗日文学的特色和抗日战争的意义,却也模糊了成长本位主题的概念和内涵。同时,这种政治文化语境影响下形成了中朝韩对英雄抗日主题的不同书写特征。中国所强调的以人民利益为上的集体英雄主义在后期的发展中并不否定个人英雄主义的存在;韩国凸显民族主义的个人英雄主义并不与集体英雄主义相对立;而朝鲜的集体英雄主义以对领袖的忠诚为最高标准。在这种英雄理念的影响下,中国与韩国抗日英雄叙事在本质上都书写了“义”之意,与朝鲜抗日英雄叙事中突出“忠”的泛化形成了鲜明的对比,使朝鲜的抗日英雄都成为了“忠臣”式英雄。于是,朝鲜的抗日叙事主题基本上围绕了“领袖-忠臣”这一范式展开,形成了具有朝鲜特色的抗日叙事结构。中朝韩之间鲜明的意识形态差异直接导致了抗日叙事中理念指向主题的不同呈现,在复杂的抗战背景下,在作者个人经历与创作视角以及创作语境的共同影响下,形成了强烈的理念指向性和理念的差异性,并直接影响了具体作品的叙事结构。随着抗日叙事的不断发展和社会政治语境的改变,抗日伤痛与历史复原成为了新世纪抗日叙事的主流主题。以“慰安妇”及历史惨案为题材的抗日叙事的不断出现,与外交政治语境有着密切的联系,反映了中韩在面对抗日伤痛问题上的新视角和新姿态,完全不用于以往围绕阶级伤痛和反战叙事的书写。而历史复原主题作品的不断出现,展现了国家政治话语的包容度和开放度,反映了人们对历史事实的反思和发展性的历史意识,在国家和民间两个层面不断丰富抗日叙事的内涵。通过比较和梳理可以看出,朝鲜抗日叙事以“领袖-忠臣”的形态凸显出独具朝鲜特色的抗日叙事特征,其主题也集中于呈现领袖形象和“忠臣”式英雄的一片丹心,具有体系化、划一式,集中展现,形式庞大的特征,在主题的深入性和丰富性上有所缺失。韩国的抗日叙事整体上呈现出凸显民族主体性和历史叙事性,也带有明显的市场化、大众化文化性特征。中国的抗日叙事发生了鲜明的变化,从以阶级为纲的抗日叙事到国民党正面战场抗日叙事、南京大屠杀叙事、“慰安妇”叙事等,显现出视角的多元化发展和主题的多样性变化。抗日叙事主题的不断变化发展始终反映了其不可忽略的时代性,必须在深刻的社会政治环境中予以考察。本论文只是从宏观比较视域上对当代中朝韩抗日叙事进行比较研究的一次尝试,以期填补相关研究的空白,并希望可以为抗日叙事的研究提供新的视角和路径。文中一定存在着欠缺深度等不足,希望今后可以继续深入开展相关研究,拓展其深度和广度。

摘要

Abstract

第一章 绪论

第一节 选题缘起

第二节 研究综述

一、中朝韩抗日叙事国别文学研究情况

二、中朝韩抗日叙事比较研究情况

第三节 中朝韩当代抗日叙事概述

一、当代抗日叙事的范畴

二、中朝韩当代抗日叙事概观

第四节 研究方法

第二章 全民抗日叙事与领袖抗日叙事

第一节 全民抗战叙事与领袖抗日叙事的构建

一、中国全民抗战群像的构筑

二、朝鲜领袖抗日形象的塑造

第二节 全民抗日叙事与领袖抗日叙事的成因

一、抗日民族统一战线与延安文学的续写

二、从“全民”到“领袖”的抗日叙事转向

三、后世的书写走向

小结

第三章 抗日革命成长叙事

第一节 中朝抗日革命成长叙事特征

一、革命成长叙事的模式化

二、革命成长叙事的意义与缺失

第二节 革命成长叙事的个例分析

一、《苦菜花》与《血海》中的母亲革命成长叙事

二、《小兵张嘎》与《她当时九岁》中的儿童革命成长叙事

三、母亲革命成长与儿童革命成长叙事的意义与缺失

小结

第四章 英雄抗日叙事与“忠臣”抗日叙事

第一节 中朝韩抗日英雄理念

一、中国的人民集体主义英雄理念

二、朝鲜的忠诚化集体主义英雄理念

三、韩国的民族主义英雄理念

第二节 中韩英雄抗日叙事与朝鲜“忠臣”抗日叙事样态

一、中韩英雄抗日叙事:“义”的书写

二、朝鲜的抗日“忠臣”叙事:“忠”的泛化

第三节 英雄抗日叙事与“忠臣”抗日叙事个例比较

一、狼牙山五壮士与游击队五兄弟

二、英雄李舜臣与忠臣李舜臣

三、爱恨情仇安重根与抗日英雄安重根

小结

第五章 理念指向叙事

第一节 理念指向叙事

一、理念指向叙事的含义

二、理念多重选择的历史背景

第二节 《北间岛》、《苦难的年代》与《豆满江》中的理念指向叙事

一、理念指向叙事的呈现

二、不同理念指向下的不同矛盾叙事

三、理念指向下的历史叙事

四、历史与现实视角交融下的理念指向

第三节 《驽马万里》与《长征》中的理念叙事

一、出逃动机中的理念选择

二、建设新国家的梦想与期望和失望的交织

小结

第六章 抗日伤痛叙事

第一节 阶级创伤叙事与反战叙事

第二节 历史惨案伤痛叙事

一、象征化的创伤:“南京大屠杀”与“柳宽顺”

二、突出女性立场的创伤叙事

第三节 “慰安妇”伤痛叙事

一、“慰安妇”问题在中韩的提出

二、中韩“慰安妇”伤痛叙事特点

三、《三十二》、《二十二》与《鬼乡》中的伤痛与治疗叙事

小结

第七章 历史复原叙事

第一节 国家话语下的主流历史复原叙事

一、党派对立中的抗日斗争历史

二、国家政治语境的改变

三、中国国民党正面战场历史复原与韩国义烈团历史复原叙事

第二节 边缘化历史复原叙事

一、金学铁笔下的朝鲜义勇军历史

二、金衍洙书写的“民生团”事件

三、文人个体视域下历史复原叙事的特点

第三节 《中国远征军》与《异梦》的历史复原叙事

一、全景展示历史:人物多元、背景宏大与空间多变

二、民族魂的书写

三、强化集体身份认同

小结

第八章 结论

主要参考文献

致谢

附录A 攻读博士学位期间发表的论文

附录B 中朝韩抗日诗歌比较研究

参考文献

[1]形象化的历史——东北抗联文学综述[J]. 车红梅. 黑河学院学报. 2020(02)

[2]上海时期的大韩民国临时政府与中国[J]. 孙科志,刘牧琳. 历史教学问题. 2019(06)

[3]社会革命思想中的“革命文学”论——以早期共产党人为中心的考察[J]. 张晶. 中国现代文学研究丛刊. 2019(10)

[4]历史写作中的真实与虚构——论朱利安·巴恩斯的历史观[J]. 黄莉莉. 重庆交通大学学报(社会科学版). 2019(04)

[5]论当代北美华人作家的抗日文学叙事与文化创伤建构[J]. 王文胜. 南京社会科学. 2019(07)

[6]《苦难的年代》之历史叙事初探:中国朝鲜族形成史的还原、误读与重建[J]. 李海英. 东疆学刊. 2019(03)

[7]韩国“慰安妇”议题的形成、发展过程与社会意识问题[J]. 李贞玉. 妇女研究论丛. 2019(04)

[8]韩国抗日战争片的叙事美学分析——以《鸣梁海战》为例[J]. 张蕊晗. 电影文学. 2019(12)

[9]女性主义与民族主义:红色经典抗战小说及改编影视剧中的妇女与民族国家[J]. 韩元. 学术月刊. 2019(04)

[10]新时代下韩国“慰安妇”影像记忆的呈现[J]. 陈荃. 戏剧之家. 2019(07)

以上是比较文学博士论文范文样本,如果你了解更多关于论文写作的资料或者注意事项,可以在本网站查阅;如果需要论文写作的帮助,可以在线咨询。