博士论文摘要范文参考案例哪里有?鉴于有些同学写起论文摘要比较苦恼,这里为大家准备了5个药学论文的摘要范文,希望可以帮到你哦。

博士论文摘要

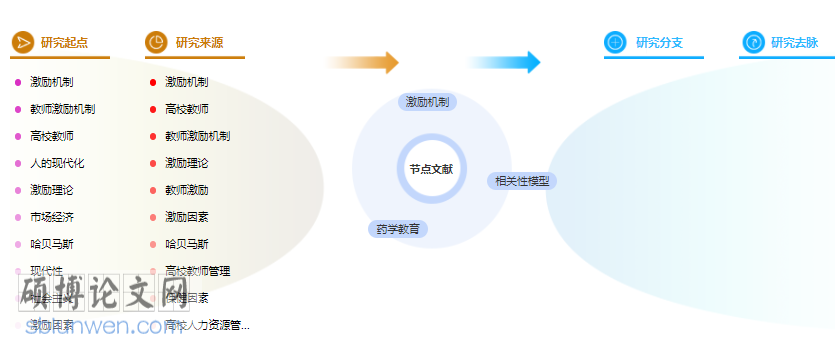

博士论文摘要范文参考模板一:制度与习惯:我国药学高等教育教师的激励机制研究

当今世界,科技进步日新月异,国际竞争日趋激烈。特别是经历了历史上罕见的国际金融危机,各国纷纷调整发展战略,更加注重科技进步和创新驱动。党的十八届三中全会提出“深化教育领域综合改革”,并对改革提出了总体要求,明确了改革的方向和具体举措。中央全面深化改革领导小组审议通过《关于深化教育体制机制改革的意见》指出,深化教育体制机制改革的主要目标是为发展具有中国特色、世界水平的现代教育提供制度支撑。因此,建立健全科学有效的教师激励机制是急需解决的时代课题。然而,现代药学教师激励机制面临着一个本源问题,那就是:制度的国家或政府意志性,与教师的个体诉求之间,总是存在一定的矛盾,缺少一种理性的交往与协调机制将二者的意志统一起来,导致制度的制定缺少科学性,实施缺少执行力,教师对制度抵触性大,积极性不强等一系列问题。本研究以制度与习惯:我国药学高等教育教师激励机制研究为题,尝试对这一问题进行探讨。本研究主要采用了文献研究法、逻辑分析法和历史分析法开展研究,通过文献研究阐述了激励机制的言语、行动和交往属性,通过历史分析法研究建国70年以来的制度与习惯变迁,为深入研究打下基础。通过逻辑分析法将激励机制一分为二,即制度与习惯,再二分四,即制度活性、制度惰性、习惯动力、习惯压力,辩证统一于本研究所建立的激励机制模型。本研究通过阐释制度和习惯两者的内涵、关系及逻辑机制,辩证分析了制度和习惯的四种有机的联系类型,并阐述这四种类型之间彼此转化的可能。由此,作者试图建立一个激励机制的有效模型,这个模型可以和激励机制的动机、目的和预期结合起来,作为激励机制的最初结构。好的激励机制应该在特定的时空环境下对人、对事产生积极影响,也应该促进个体的人和社会之间关系的和谐,并且最终会促进人类整体的进步和成长。这是作者在“交往理性”的知识背景下的一次尝试。作为一种具有交往属性的激励机制的探索,希望能以此为高校教师激励政策的制定提供有意义的参考。

博士论文摘要范文参考模板二:两种犬用新产品的药学研究

随着国内宠物犬数量急剧增加,犬用药品的需求持续增长。我国给药方便、犬接受度高、价格低廉的口服犬用制剂甚少,使得犬主人或兽医师不得不使用价格昂贵的进口产品。犬用口腔崩解片(以下简称口崩片)是一种口腔内不需水即能快速崩解或溶解的新型片剂,特别适合犬的口服使用。本篇将新型促胃肠动力药枸橼酸莫沙必利制成犬用口崩片,主要研究内容包括以下几部分:第二章采用直接压片法制备崩解迅速且价格低廉的犬用枸橼酸莫沙必利口崩片。对口崩片的性质包括:硬度、脆碎度、药物含量、崩解时限等进行检测,并对处方进行经济分析。结果表明:处方F2(5%羧甲基淀粉钠)、F3(5%低取代羟丙基纤维素)、F5(不含超级崩解剂)不仅有较短的崩解时限而且价格低廉,适合制成犬用口崩片。不含超级崩解剂的F5崩解时限和含有超级崩解剂的F1、F2、F3、F4的崩解时限没有显著区别(p>0.05),F5采用微晶纤维素、甘露醇、乳糖等混合物制备的口崩片也可以获得较短的崩解时限,满足犬用口崩片的要求。综合考虑选择F2为枸橼酸莫沙必利口崩片的最终处方。第三章对药品进行质量标准研究,得到质量标准草案。第四章为犬用枸橼酸莫沙必利口崩片的稳定性研究。通过影响因素试验、加速试验和长期试验的研究,掌握其质量随时间变化的规律,为确定药品适宜的包装材料、贮存条件等提供依据。结果表明:枸橼酸莫沙必利口崩片对高温和高湿敏感,应密封包装,注意防潮,于阴凉干燥处贮存。第五章为犬对枸橼酸莫沙必利口崩片的接受度试验。试验选择30只家养犬,其中15只公犬,15只母犬。犬的年龄在6个月到12岁之间,属于8个不同的品种,体重范围2.540 kg。接受度试验采用交叉设计,以普通片为对照。试验结果表明:枸橼酸莫沙必利口崩片总的接受度为80.8%(n=120),普通片总的接受度为25.8%(n=120),统计分析两者之间有显著差异(p<0.05)。犬用口崩片这种新剂型具有良好的接受度,这是药物有效促进胃肠动力的先决条件。总之,犬用枸橼酸莫沙必利口崩片崩解迅速、价格低廉、质量可靠、接受度高,是一种犬用新型片剂。缓释制剂是犬用药品中一类重要的新剂型,口服缓释制剂能够减少给药次数和用药总剂量、降低毒副作用、节约治疗成本。更重要的是方便治疗,尤其慢性疾病,可以提高犬的依从性和主人的接受度。传统的缓释片无论是骨架型还是膜控型都会遇到犬咀嚼影响缓释效果的问题。缓释颗粒粒径较小,且不易受犬咀嚼和胃排空的影响,但给药不方便。将缓释颗粒压成口腔崩解片既解决缓释颗粒给药不便的问题,又避免犬咀嚼对缓释效果的影响,是更适合犬用的口服缓释剂型。本篇将诺氟沙星制成犬用缓释口崩片,即将诺氟沙星先制成缓释颗粒再压成口腔崩解片,主要研究内容包括以下几部分:第二章筛选诺氟沙星缓释颗粒剂最佳处方,以释放度为指标,先单因素试验筛选骨架材料、湿法制粒筛网孔径和黏合剂,再正交试验优选处方并对最佳处方进行验证。结果表明:骨架材料筛选中,HPMC K4M、HPMC K15M制备的缓释颗粒释放度基本达到要求,而且制备方法简单;湿法制粒筛网孔径为12目;黏合剂为1%羧甲基纤维素钠。正交试验筛选出的最佳处方骨架材料为20%的HPMC K15M,填充剂为淀粉。最佳处方所制缓释颗粒在2、6、12小时体外释放度分别为31.23%、51.44%、86.91%。优化所得诺氟沙星缓释颗粒剂处方合理,满足体外释放度的要求。第三章通过处方筛选得到崩解迅速且释放度合格的诺氟沙星缓释口崩片处方。检测的指标包括:脆碎度、硬度、崩解时限及释放度等。结果表明:F2(CMS-Na)、F3(L-HPC)、F4(PVPP)处方的崩解时限约30 s左右且崩解时限之间没有显著差异(p>0.05)。处方F1、F2、F3、F4的释药曲线相似,释放度没有显著差异(50≤f2≤100)。综合口崩片性质和缓释效果两方面,选择价廉的F2为犬用诺氟沙星缓释口崩片的最佳处方。具体处方为:50%诺氟沙星缓释颗粒,40%普通颗粒,7%羧甲基淀粉钠CMS-Na,3%硬脂酸镁。重现性试验结果良好。对诺氟沙星缓释颗粒和缓释口崩片的释药曲线进行比较,两者体外释药行为没有显著差异(50≤f2≤100)。第四章对药品进行质量标准研究,得到质量标准草案。第五章为犬用诺氟沙星缓释口崩片的稳定性研究。通过影响因素试验、加速试验和长期试验的研究,掌握其质量随时间变化的规律,为确定药品的包装材料、贮存条件等提供依据。结果表明:犬用诺氟沙星缓释口崩片对湿度敏感,易吸潮,应密封包装、干燥贮存。总之,犬用犬用诺氟沙星缓释口崩片崩解迅速、体外释药满足要求、质量可靠,是一种犬用新型片剂。

博士论文摘要范文参考模板三:我国基本药物制度研究

解决人民基本用药问题,满足人民基本用药需求,是推动落实“健康中国”战略规划和实现“人人享有基本医疗卫生服务、提高全民健康水平”战略目标的重要内容和关键步骤。自新世纪伊始,国家就“基本药物制度”发布了一系列政策文件,特别是2009年基本药物制度重建后。全国各级医疗机构基本建立了基本药物制度,为基本药物供应,价格调整和合理用药奠定了良好的基础。2018年3月,党的十九届三中全会通过了《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》和《深化党和国家机构改革方案》,重新调整了国家基本药物制度的职责归属,将其全权归入国家卫生健康委员会职责范围,为基本药物制度统筹推进提供了更加有力的权利后盾,开创了基本药物制度管理的新纪元。现阶段,全国人大还在积极推进《基本医疗卫生与健康促进法》立法工作,积极推进基本药物制度的法制建设。然而,随着经济社会体制的急剧转型和社会生活水平的快速提升,人民用药需求与日俱增,药品供应环境不断变化,基本药物供应与人民基本用药需求之间的矛盾愈发凸显,基本药物制度的发展与深入进入瓶颈期。这不但威胁到“健康中国”的持续推进,更严重损害了人民的基本健康权益。为此,通过优化顶层设计、提升制度效能和执行效力,从而规范基本药物市场、约束医疗机构行为、满足人民基本用药需求,就成为新时代巩固完善国家基本药物制度、满足人民日益增长的美好生活需要的题中之义。基于此,本文以实现国家基本药物制度为手段,以解决人民基本用药问题为目的,通过“明确目标——分析目标——实现目标”的研究思路对国家基本药物制度进行研究,探讨当前阶段基本药物制度的基本目标、基本药物供给定价与使用等领域存在的主要矛盾,进而基于此探索解决现存阻滞因素、实现基本要素制度目标的系统路径。在具体研究思路上,文章首先从基本药物制度的内涵,以及基本药物制度在药品供应保障体系中的地位与作用入手,理清基本药物制度作为一项公共制度在解决人民用药问题方面的职能与作用,接着从人民用药领域存在的现实问题与矛盾出发,分析现阶段人民药品需求的主要矛盾,进而针对问题明确基本药物制度的主要目标。在此基础上,研究进一步分析当前基本药物制度与现阶段人民所需的、能够解决药品需求问题的制度机制之间存在的差距。并以此作为基本药物制度创新与制度变革的着力点,寻找弥补这一差距的有效路径,从而解决基本药物供应与人民基本用药需求之间的矛盾,推进基本药物制度目标实现,促进健康中国建设。具体来说:一是明确目标,明确现阶段我国基本药物制度的主要目标。本研究首先从现实问题出发,对基本药物制度的目标进行分析,文章通过参阅大量实证研究的文献和新闻报道,归纳总结了存在于药品供应领域、药品价格领域及药品使用领域等三大领域的问题,即供应总量不足下的药品短缺与供应结构失衡下的公平漏洞、利益驱动下的药价攀升与报销机制缺陷下的药品负担过重、质量缺陷下的用药安全问题与不当处方下的用药失范问题。进而针对问题明确现阶段基本药物制度的主要目标,即满足普通人群的疾病预防和疾病预防需求,同时有效利用国家有限的卫生资源和解决药品供应问题,提高药品供应水平;帮助药品价格合理回归,提高药品的可承受能力;消除质量缺陷,促进合理安全使用药物。只有实现了基本药物制度的目标,才能彻底消解决人民用药领域的问题与矛盾,切实捍卫人民健康权益,促进健康中国建设。二是分析目标,分析现实与目标之间的差距,并指出基本药物制度的改革方向。通过对基本药物制度的内在特性对比和深入剖析,本文认为当前基本药物机制设计与目标要求之间的差距主要体现在以下三点:首先,基本药物系统协调机制的设计不健全。一方面,多利益相关者之间缺乏利益相容机制,各相关利益集团间存在利益协调问题,个体目标与制度目标相违背,增加了基本药物制度目标的实现成本;另一方面,政府职责与市场职责协调不明,当前基本药物制度运行中政府职能“越位”与“缺位”的问题并存,有限的制度管理资源未能得到有效利用。二是基本药物制度监督机制不健全。一方面,基本药物补偿资金运作缺乏有效监督,现阶段基本药物制度的资金投入和资金运作不仅缺乏客观的资金投入依据、资金运作效果的考核、监测指标,还缺乏资金使用信息公开机制和资金运作反馈优化机制;另一方面,基本药物生产供应保障监督机制不健全,为药品流通、使用环节的趋利行为提供了契机,使制度的推行效果受到影响。三是基本药物制度的激励机制有待进一步完善。一方面,基本药物生产供应激励机制尚不健全,国家并未对各地的补偿机制的运作进行严格规范,部分补偿机制存在效率低下、资源浪费的弊端,给基本药物制度的可持续运行带来威胁;另一方面,引导基本药物合理使用的激励机制尚不健全,当前政府虽然出台了基本药物推行的激励措施,为了完成绩效考核和经济激励措施,药品与医生收入之间的联系将得到解除,医生的行为将得到规范。但是,激励机制相对笼统,激励效果不理想,可操作性有待提高。最后是实现目标,探索基本药物制度目标实现的策略实施路径。为保障国家基本药物制度目标实现的可行性与可操作性,本文以卫生正义理论为价值导向,以利益相关理论为协调手段,以制度变迁理论为经验指导,为实现国家基本药物目标提供理论支持。同时,“他山之石,可以攻玉”,本文放眼国际社会,通过学习和借鉴境外国家和地区基本药物制度在推行过程中的成熟经验,以及国内多个省份和地区基本药物探索的先进经验,总结完善我国基本药物制度的现实依据,在此基础上提出了基本药物制度目标实现的可行路径和政策建议。具体包括:(1)供应目标实现路径:从优化医疗资源配置到健全法律保障体系。具体措施包括:优化医疗卫生资源的结构性配置;健全国家基本药物制度法律保障体系;完善基本药物制度生产流通企业补偿机制;建立基本药物生产供应信息检测机制;仿制品一致性评价体系;健全医疗机构基本药物使用补偿机制。(2)价格目标实现路径:从完善规划管理体制到加强监督培训过程。具体措施包括:净化基本药物流通环节;探索基本药物的免费供应;完善基本药物报销机制;改善医务人员收入结构。(3)用药目标实现路径:从完善规划管理体制到加强监督培训过程。具体措施包括:加强药品安全使用指导管理;提高基本药物遴选的合理性严谨性;强化医务人员处方行为监督机制;加强药学教育以及药师培训制度;构建基本药物合理使用长效机制。在文章的结构安排上,全文一共分为六个部分,各部分逻辑结构和内容设置如下:首先是导论。介绍选题背景,回顾评析国内外研究现状,明确本文的基本药物制度及相关概念;继而引入卫生正义理论、利益相关者理论、制度理论,搭建完善基本药物制度的理论框架。健康公平是社会公平正义的基石,是“起点公平”的重要内容,因此本文选择卫生正义理论为基本药物制度的顶层设计明确方向。基本药物制度覆盖范围广,涉及群体多,现阶段存在的药品供应问题很大程度上是由于各个利益群体基于自身利益选择造成的,在建立基本药物制度时,有必要协调基层药物制度下的不同作用,明确基本药物制度框架下各角色的作用。因此,本文引入了利益相关者理论为基本药物制度目标实现指导方向。任何成功的制度都不是一次设计建成的,符合需求的制度体系都离不开后期制度推行过程中的适时调试,基本药物制度的演变亦是如此,本文以制度变迁理论为指引,准确把握现实需求,准确定位问题的根源,指导基本药物制度目标的实现。第一章是国家基本药物制度概述。本章分析了国家基本药物制度的概念,特点,内涵和功能,构建了全方位的国家基本药物制度。此外,回顾了我国基本药物制度历史沿革,并将国家基本药物的发展划分为概念引入阶段、初步建立阶段和全面实施阶段,分别介绍了各个阶段国家基本药物制度的建设情况,以及制度推进过程中取得的成就,通过回顾基本药物的变迁经历,明确健全完善国家基本药物制度的重要意义。第二章深入分析我国基本药物制度的目标和机制设计缺陷。本研究基于现实问题展开基本药物制度的目标分析,首先归纳总结了存在于药品供应领域、药品价格领域及药品使用领域等三大领域的问题,即供应总量不足下的药品短缺与供应结构失衡下的公平漏洞、利益驱动下的药价攀升与报销机制缺陷下的负担过重、质量缺陷下的用药安全问题与不当处方下的用药失范问题。进而针对问题明确现阶段基本药物制度的主要目标,即满足广大人民治病防病的需要同时优化卫生资源的分配,促进人人享有基本药物。解决药品供应问题、提高基本药物的可获得性;帮助药价理性回归,提高基本药物的可支付性;消除质量缺陷问题、促进基本药物的合理使用。在明确基本药物制度运行目标的基础上,本文进而分析了理想与现实之间的差距,以及制度机制的设计缺陷。本文认为,在制度的运行机制设计方面,众多利益相关者之间缺乏利益相容机制,导致制度运行缺乏有效竞争;在制度运行的协调与监督方面,政府职责与市场职责的协调不明确、监督机制不健全、资金使用缺乏科学运作机制,致使制度运行缺乏效率;在制度运行激励机制方面,引导医务人员基本药物使用的激励机制尚不完善、医疗机构的补偿机制尚不健全,造成制度运行缺乏内在推动力。最后,研究从协调机制、监督机制和激励机制三个维度入手,系统阐述了我国基本药物制度建构的问题取向,探讨了基本药物制度建构的方向和重点。第三章介绍在国际社会实施基本药物制度方面的先进经验以及在全国各地成功试行的基本药物制度。一方面,国际上很多国家的基本药物制度都已经相对成熟,积累了大量先进经验,虽然由于不同国家经济发展水平和医药行业结构的差异,药物政策内容各有特点,但随着基本药物制度的推进,国际上逐渐形成一些共同的趋势,这些成功做法和趋势都值得我们仔细思考。另一方面,国内基本药物制度已实施多年,地方政府也在实践中探索实施基本药物制度的一些有益经验。本节从基本药物供给,基本药物的价格和基本药物的合理使用三个方面考察了基本药物的实施情况。有针对性地寻找可行的完善我国基本药物制度的措施,为深化我国基本药物制度改革提供了切实支撑。第四章我国基本药物制度构建的应然取向分析。前述章节对现阶段目标、目标与现实的差距,以及目标实现的方法路径进行了详细深入的剖析,本章则是基于前述三章的研究成果,从条件取向和路径取向两个方面,论述建构和完善我国基本药物制度的方向和方法,从而为进一步的操作性路径的提出奠定基础和条件。首先,对基本药物制度目标实现的条件取向进行论证,包括国家政治承诺与政治力量供给、法律法规体系保障、社会经济基础的夯实以及必要的政策环境等多个方面,从外部为建构基本药物制度创设了可能性;随后,研究基于理论的进路分析对基本药物制度的路径取向展开探讨,借鉴卫生正义理论、利益相关者理论和制度变迁理论,分别阐析了基本药物制度建构与完善的多元化路径、切入路径与系统性路径,确立了制度建构的模式选择和切入视角。第五章在前面几部分探究和总结的基础上探讨完善国家基本药物制度、健全我国药品供应保障体系的策略路径。文章从基本药物制度三大领域中存在的问题出发,分析问题产生的成因、解决成因的有效措施,最终实现基本药物制度的政策目标。通过优化医疗卫生资源的结构性配置、健全国家基本药物制度法律保障体系、完善基本药物生产流通企业补偿机制、建立基本药物生产供应信息检测机制等措施优化药品供应机制,实现基本药物供应保障子目标。通过净化基本药物流通环节、探索基本药物的免费供应、完善其报销机制、改善医务人员收入结构等措施优化药品价格机制,实现基本药物价格保障子目标。通过加强药品安全使用指导,落实仿制药品一致性评价工作、合理调整基本药物目录结构、强化医务人员处方行为监督机制、加强药学教育以及药师培训制度、构建药物合理使用长效机制等措施优化药品使用机制,实现基本药物使用保障子目标。我国基本药物制度的深入推行与不断完善建立健全国家卫生健康体系紧密相连,与“健康中国”建设密不可分。随着国家对人民健康重视程度的不断加深,基本药物制度的重要性和必要性也将得到进一步认可,加快完善我国基本药物制度,维护和增进国民健康,做到美好愿望与现实要求的高度统一,是国家和人民的共同期盼。

论文摘要范例

博士论文摘要范文参考模板四:杯芳烃类化合物的设计合成及在药物载体与抗肿瘤药物研究中的应用

杯芳烃(Calixarenes)是一类由对叔丁基苯酚与甲醛通过酚醛缩合反应生成的超分子大环化合物,具有外疏水内亲水的可变空腔结构,易于化学修饰,且在体内不会引起免疫反应等优点,是继环糊精和冠醚的第三代超分子化合物。在杯芳烃的上缘或下缘通过功能化修饰引入特定基团,可得到具有良好水溶性或生物活性的杯芳烃衍生物,用于难溶于水药物的载体(Drugcarriers)及抗肿瘤超分子药物(Anti-tumordrugs)的研究,在生物医学领域具有明显的优势和广阔的应用前景。基于上述研究意义,本论文以对叔丁基杯[n]芳烃(n = 4,6,8)及单氧杂二同杯[4]芳烃为母体骨架,运用药物设计原理,通过功能化修饰引入特定的活性基团,设计合成了多个系列羧酸类、酰胺类衍生物,并根据引入基团的功能差异分别开展载药性能、抗肿瘤活性及作用模式的理论计算研究,取得了一些较有意义的实验成果。本研究开发了新型杯芳烃类抗肿瘤药物及载体,同时开辟了杯芳烃在药学应用的新途径。论文主要分为以下五部分:1.功能杯芳烃类衍生物的设计与合成以对叔丁基苯酚和多聚甲醛为起始原料,控制反应条件,采用一步合成法,制备对叔丁基杯芳烃母体,进一步通过逆傅-克、酯化、水解反应等获得双亲性杯芳烃羧酸衍生物,用于抗肿瘤药物紫杉醇的包合和纳米载药体系的构建。在查阅文献的基础上,采用药物拼接原理,将杯[4]芳烃母核与乙醇胺拼接,通过改变其空腔大小,在杯芳烃下缘引入链长不等的多羟基氨基及对杯芳烃上缘进行修饰等药物改造方法,进行了杯芳烃多羟基胺类抗肿瘤药物的设计。分别以对叔丁基杯[n]芳烃(n= 4,6,8)为母体酯化、氨解反应最终获得13个新型杯[n]芳烃多羟基胺衍生物3a-3m;讨论了反应条件对目标产物收率的影响。上述目标产物的结构均采用IR、1H NMR、13CNMR、HR-MS等进行了表征。成功获得3a的单晶并利用单晶衍射明确其构型。以杯[4]芳烃乙醇胺衍生物3a为先导化合物,运用药物设计的基本方法,进行药物改造设计,即通过改变母体骨架,将杯[4]芳烃桥上的一个亚甲基替换为CH2OCH2,得到单氧杂二同杯[4]芳烃母体骨架,在下缘引入数目及性能不同的基团。以对叔丁基单氧杂二同杯[4]芳烃母体,通过酯化、水解,并控制反应条件分别得到单取代,1,3-二酯类和酸类中间体,进一步与乙醇胺、芳香胺、氨甲基吡啶等反应获得CA系列、DA系列、DA2系列单氧杂二同杯[4]芳烃单取代和二取代酰胺衍生物27个;以氧杂二同杯[4]芳烃为母体,与1,2-二溴乙烷在不同的体系中进行亲核取代反应获得EA系列乙撑基桥联衍生物3个。上述目标产物的结构采用IR、1H NMR、13C NMR、HR-MS等进行了表征并确证。成功获得CA-11、EA-1、EA-2、EA-3的单晶,并利用单晶衍射明确其构型。2.杯芳烃羧酸衍生物对紫杉醇的包合及纳米载药体系的构建利用紫外、荧光光谱法研究杯芳烃羧酸衍生物C8OCA对水溶性较差的紫杉醇抗肿瘤药物的包合作用,考察了二者摩尔比、温度等因素对包合作用的影响。结果显示C8OCA在一定条件下与紫杉醇可形成稳定的超分子包合物。采用透析法成功制得杯[6]、杯[8]芳烃羧酸纳米粒(CnCA NPs),其平均直径为180-220 nm,呈规则球形,具有负电荷大于-30 mV。进一步构建PTX-CnCA NPs载药体系,结果表明C6HCA NPs和C8OCA NPs具有良好的负载紫杉醇(PTX)的能力,载药量分别为7.5%和8.3%。体外释放实验结果结果表明C6HCA NPs 比C8OCA NPs释放速率稍快。前者在30 min内可达到33.7%,在4 h,8 h,24 h,累积释放药物百分比可达到57.5%,73.8%和96.2%。CnCANPs的这些良好特性使它们有可能成为潜在的肿瘤靶向给药纳米载体。3杯[n]芳烃多羟基胺类衍生物的体外抗肿瘤活性评价采用MTT或SRB法研究了 13个杯[n]芳烃(n = 4,6,8)多羟基胺衍生物3a-3m对A549、SKOV3、SW1990、HeLa、Raji和MDA-MB-231肿瘤细胞的单浓度(10μM)抑制活性作用。结果表明,目标化合物3a-3m对上述肿瘤细胞具有不同程度的抑制活性作用,其中杯[4]芳烃多羟基胺衍生物对肿瘤细胞的抑制活性最佳,杯[8]多羟基胺衍生物基本没有任何抑制活性。初步的构效关系表明杯芳烃空腔较小、上缘有叔丁基,下缘引入链长较短的乙醇氨基时,有利于其抑制肿瘤活性。这可能和杯芳烃的空腔大小、上缘叔丁基、下缘酚羟基及新引入基团的数目、极性和亲水性有关。进一步开展了 3a-3d对肿瘤细胞的多浓度抑制测试,3a-3d的IC50值在1.6~11.3μM。其中,3a和3b对SKOV3细胞的抑制活性作用最好。采用流式和免疫荧光染色术进一步研究其肿瘤凋亡机制。流式实验结果表明3a能引起SKOV3细胞周期在G0/G1期阻滞。免疫荧光染色实验结果表明,SKOV3细胞中caspase-3和p53蛋白水平明显升高,而Bcl-2水平则明显下降,同时Bax水平无明显变化。4.单氧杂二同杯[4]芳烃酰胺类衍生物的体外抗肿瘤活性评价通过体外细胞增值抑制实验研究单氧杂二同[4]芳烃酰胺类衍生物在10 μM给药浓度下对A549、SKOV3、MCF-7、Hela、HepG2等肿瘤细胞的单浓度抑制活性作用并与先导化合物3a进行对比,从引入活性基团的空间位阻,极性、亲水性等角度总结其可能的构效关系。结果表明,上述化合物对肿瘤细胞呈现不同程度的抑制作用。目标化合物CA-10、CA-11与3a对肿瘤细胞的抑制作用相当,且对正常细胞的杀伤作用较小。引入氨甲基吡啶基团,抑制肿瘤活性提高;引入芳香胺,则降低甚至没有任何作用。CA-10对肿瘤细胞增殖的抑制作用最佳,其IC50在2.1~9.6 μM。进一步通过流式实验技术初步研究其对MCF-细胞周期和细胞凋亡的影响,流式实验结果表明单氧杂二同杯[4]芳烃酰胺CA-10能引起MCF-7细胞周期在G0/G1期阻滞,但肿瘤细胞没有明显凋亡,由此可以推断CA-10可能是通过将MCF-7细胞周期阻滞在G0/G1期,从而达到抑制肿瘤增殖的作用。今后将进一步探索单氧杂二同杯[4]芳烃酰胺类衍生物的抗肿瘤作用机制,为杯芳烃抗肿瘤药物的研究奠定基础。5.杯芳烃类超分子化合物的量子化学计算及分子对接采用DFT计算法研究了杯芳烃羧酸衍生物与紫杉醇(PTX)相互作用模式。通过NBO计算形成的络合物空间和相互作用力及能量。计算结果表明,主客体分子间的静电作用以及包括氢键和范德华力在内的非共价相互作用,是其包裹络合过程的主要驱动力,也是杯[8]芳烃C8OCA作为潜在的紫杉醇载体的重要保证。采用Sybyl-X2.1中的Surflex分子对接模块研究化合物杯[4]芳烃乙醇胺衍生物3a与靶点VEGFR2可能的相互作用模式,取分子对接打分最高值的构象为化合物3a的结合模型。分子对接结果表明,化合物3a可对接到VEGF-R2的ATP结合位点区域,范德华相互作用力占主导作用。进一步开展改造后的单氧杂二同杯[4]芳烃衍生物与VEGFR2的分子对接,结果表明DA2-4的分值最高,且超过3a。改造后的单氧杂二同杯[4]芳烃酰胺衍生物可与VEGF-R2受体很好地结合,今后将结合酶活性实验,寻找杯芳烃类抗肿瘤药物可能的作用靶点,为开发肿瘤靶向超分子药物奠定坚实的基础。

博士论文摘要范文参考模板五:从《黄帝内经》《神农本草经》和近现代中药学教材探讨中药理论体系的发展演变

中药理论体系是在我国几千年的医疗实践中归纳总结出来的对中药理论的认知结构,具有科学性、系统性的特点,从古至今有效地指导着中医临床用药,是中医理、法、方、药体系中的重要环节。中药理论体系自《黄帝内经》起源、《神农本草经》形成以来,经过历代的演绎与发展,其理论体系的核心概念范畴和内涵也随之发展演变。因此,开展对中药理论体系的深层次研究,提炼中药理论体系框架,从总体上把握古今中药理论体系发展演变的脉络,进而总结中药理论体系起源、形成与发展的深层次原因,能够为总结其发生发展规律、探寻中药理论体系的“源”与“流”提供新思路,具有理论意义和现实意义。本研究通过梳理中药理论体系形成之初,《黄帝内经》的中药理论思想和《神农本草经》的中药理论体系内容,以及以统编中药学教材为代表的近现代中药理论体系内容,提炼三者的中药理论体系框架。随后运用文献学、历史学和数据挖掘等方法,对三者的中药理论体系的框架结构、主要理论模块、所涵盖的概念范畴及药物构成结构进行点对点式地比较研究。通过对比,探寻具有标志性或重大影响的理论演变,并试对其历史节点及演变原因进行分析,从而梳理中药理论体系从古至今的历史演变脉络。最后,对中药理论体系起源、形成、演变与发展的影响因素和深层次原因进行归纳总结。本文第一部分对我国现存最早的中医理论典籍——《黄帝内经》的中药理论进行研究。《黄帝内经》虽记载具体方药不多,但其散见于多个篇章中涉及中药理论的阐发,为系统和完整的中药学理论体系的形成提供了理论基础。因此,本部分将《黄帝内经》作为主要研究对象,基于《素问》《灵枢》原文,对其中的中药理论相关内容进行梳理,从药性理论、配伍原则、服药方法、临证用药法则及十三方用药特点五个方面进行论述。并基于上述内容,初步提炼出《黄帝内经》中药理论核心概念范畴。本文的第二部分是对我国现存最早的药物学专著——《神农本草经》中药理论体系的研究。《神农本草经》是我国早期中药理论和临床用药经验的第一次系统总结,书中所载的中药学理论知识颇为丰富。本部分立足于《神农本草经》原文,从中药分类方法、药性理论、组方配伍理论、药物制备理论、服药方法理论、临证治疗理论六个方面对其中药理论体系的框架和内涵进行阐发,并初步勾勒出《神农本草经》的中药理论体系框架。本文第三部分是对以近现代中药学教材为代表的近现代中药理论体系的研究。中药学教材发源自民国时期,广泛应用于现代。作为一种独特的中药学理论载体,其中药理论体系在一定程度上代表了其所处时代的中药理论体系共识。故本部分以时间为线索,先对民国时期(1912年—1949年)的中药学教材的概况及理论体系特点进行阐发,随后简要介绍建国初期(1949年—1960年)中药学教材理论体系及特点,最后论述本部分的重点内容——1960年后统编中药学教材中药理论体系的概念范畴、内涵、框架结构等基本内容,并对这些内容从1版至9版的演变发展进行分析。在此基础上,归纳总结出基于统编中药学教材的现代中药理论体系框架的基本样貌。本文的第四部分是对《黄帝内经》《神农本草经》和现代统编中药学教材中药理论体系的比较研究。主要从中药理论体系和药物构成两个方面进行古今比较。中药理论体系方面的比较,是将古今中药理论体系的概念范畴进行点对点式的对比,发现从古至今内涵产生了变化的概念,并探寻其发生变化的历史节点和原因。药物构成方面的比较,本研究择取中药理论体系形成之初的中药学专著《神农本草经》与现行9版统编教材《中药学》为主要研究对象,运用基于人工神经网络的聚类分析方法,对二者所收载药物的构成结构和性能分类特点进行对比和分析,探明二者药物组成和结构上的区别以及各自的性能分类特点,并尝试分析造成其异同的原因。本文第五部分基于第四部分中药理论体系的比较分析,对中药理论体系的演变发展的影响因素进行归纳总结。中药理论体系始终处于动态的前进和演变过程,其演变与发展的原因往往是多元化和综合性的。它受到古代哲学思想及中医思维模式的指导,稳定沿袭了《黄帝内经》《神农本草经》的中药理论体系,在临床实践的需求和经验积累的推动作用下持续发展,与科学技术、社会环境等因素有关,也与学科独立和分化等其他因素皆有关系,其研究方向在近现代中西方思想文化交融的过程中有所转变。各因素之间共同作用,从而使中药理论体系的理论核心得以稳定沿袭,理论外延得以延伸发展。

以上是药学论文摘要范文参考案例,大家可以从中对照出写作的要点,如果需要其他论文写作素材,欢迎上随时查阅本网站。