博士论文摘要范文参考案例哪里有?鉴于有些同学写起论文摘要比较苦恼,这里为大家准备了5个音乐论文的摘要范文,希望可以帮到你哦。

论文摘要范文参考

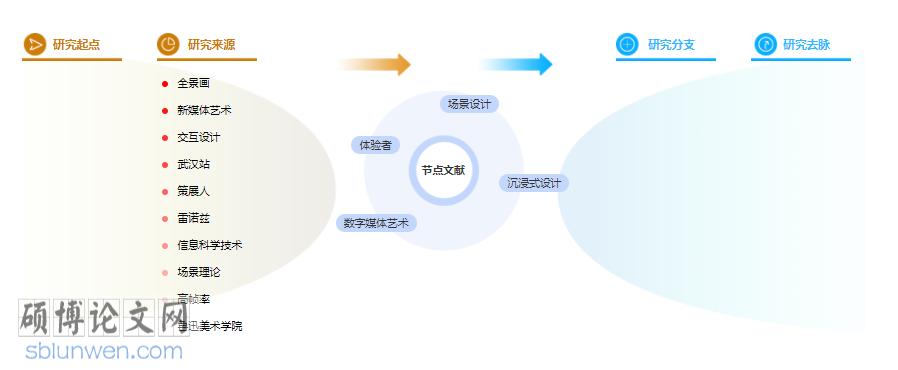

博士论文摘要范文参考模板一:数字媒体艺术沉浸式场景设计研究

本论文属于设计艺术学研究范畴,是设计艺术学与积极心理学、美学、传播学等学科结合的综合性交叉研究。数字媒体艺术沉浸式场景设计是一种以积极心理学心流理论为理论基础,以数字媒体为主要技术和工具,营建某种场景,通过刺激体验者的感觉和知觉,令其达到沉浸其间、忘却他物的状态的艺术设计类型。它是沉浸式设计的核心组成部分,数字媒体艺术为研究范围,沉浸式(设计)为设计方式,场景设计为具体设计手段。其中,“场景”一词源于交互设计师、宾夕法尼亚大学教授约翰·卡罗尔提出的“基于场景”的人机交互方式,将“场景”这一戏剧表演要素用于分析、描绘一个应用被使用时用户最可能所处的情境。全文共分五章。第一章主要对数字媒体艺术沉浸式场景设计的相关定义以及历史、类型、特性等内容进行阐释,此外,针对目前存在的认知误区,对沉浸式设计进行美学溯源,指出数字媒体艺术沉浸式场景设计并非无本之木、无源之水。第二章分别从主题、时空、技术以及主体此四大因素解构数字媒体艺术沉浸式场景设计之“场景”。第三章将意境这一中国传统美学范畴与数字媒体艺术沉浸式场景设计进行观照,分别从意境的“情景交融”“虚实相生”“意与境偕”三个层次进行阐释,意在寻找中国传统文化在数字媒体艺术沉浸式场景设计中的应用可能性。第四章透过各产业领域争相应用、信息时代典型社交媒体等“热闹”表象,冷静思考数字媒体艺术沉浸式场景设计在审美距离,艺术接受,策展、收藏等学术层面引发的新课题及给体验者带来的负面效应。第五章对当下及未来数字媒体艺术沉浸式场景设计在文旅发展、艺术治疗、生态设计等多个场景应用进行分析;从设计师、体验者、产业者三个视角,对如何促进数字媒体艺术沉浸式场景设计向纵深发展给出建议。本论文有着强烈的时代性,它是体验经济呼唤新型设计方式的结果。国家相关部门近年曾先后出台《文化部关于推动数字文化产业创新发展的指导意见》《关于进一步激发文化和旅游部消费潜力的意见》《关于促进文化和科技深度融合的指导意见》《文化和旅游部关于推动数字文化产业高质量发展的意见》等若干政策予以扶持,以促进稳健推动、鼓励包括数字媒体沉浸式场景设计在内的高科技文化产业的大力发展。但在相关产业“万物沉浸”的蓬勃表象下,有一些问题需要被关注和研究,主要表现为产业亟待成熟、认知亟需深入,这些新现象、新问题都可说明本论文题目研究的必要性和迫切性。

博士论文摘要范文参考模板二:汉斯·季默电影音乐创作研究

本文选取当今好莱坞电影音乐创作领域的领航者汉斯·季默作为研究对象,旨在以后现代视域剖析汉斯·季默的创作观念及技法,以洞悉其观念、技法表象之后蕴含的音乐文化逻辑及跨文化价值。本文第一部分为绪论,主要对汉斯·季默进行相关介绍,将其与好莱坞其他电影作曲家的创作风格进行比较,并对“电影音乐”相关概念进行阐释。第二部分首先从宏观层面搭建本文的视域空间,在后现代主义之无序、解构及多元化等特征下,映射了汉斯·季默中观层面的“声景”观念、数字音乐观念以及后简约主义观念,为后文的具体技法分析理清思路。第三部分从具体层面分别对汉斯·季默音高组织中的后简约技法、音色观念与配器形制及音响组织技法进行大量谱例分析,基于电影影像并结合音响频谱分析、空间分析,从作曲技术到音响组织,全方位展现汉斯·季默的创作,以此支撑本文的核心论点。第四部分基于前文的论证,对其作品中的跨文化价值展开论述,主要包含“精英文化与大众文化”、“传统、现代与后现代”以及“本位与他者文化”三个维度,此外,还涉及关于电影音乐审美嬗变以及后工业时代的跨文化传播等。本文研究发现汉斯·季默在“声景”观念下以音乐视觉化构建全新的沉浸式视听语言;数字音乐观念下的音响组织,使得传统作曲中部分要素转化为不同元素群的音响形态控制、空间构型以及音响结构及能量展衍;后简约技法的征引以微变奏突破传统材料发展模式,消解曲式结构并转化为电影的随行结构。音符“简约”但音响丰富,音符成为音色音响的载体;音色观念的拓展伴随着声学乐器演奏法的移植与消解;配器形制的多元拼贴则是本位与他者文化聚合的体现。综上,汉斯·季默的创作呈现出了鲜明的后现代特征,是好莱坞电影中后工业潮流的典范,由此形成的各种观念及技法成为其跨文化表达的重要手段,汉斯·季默将本位与他者音乐文化聚合后的音乐样式以一种共性语言应用于世界音乐语境中,获得了空前的跨文化价值。

博士论文摘要范文参考模板三:海外华人流散地的音乐文化与族群身份认同 ——以加拿大卡尔加里唐人街为例

据不完全统计,广义海外华人的数量大约有4000万到6000万之多,生活的区域除东南亚之外主要分布在欧洲和北美地区。本论文将聚焦北美地区加拿大城市卡尔加里的唐人街为研究对象,通过文献阅读和田野调查为手段,以梳理加拿大卡尔加里市这一海外流散地的华人音乐文化历史形成、变迁过程与发展现状;同时,笔者将尝试从族群文化认同和身份认同的角度审视该地华人流散音乐文化现象,以此阐释中国传统音乐文化在海外流散地文化特色和身份认同功能。随着经济全球化、政治多样化、文化多元化的发展,中国文化融入世界文化的趋势已经变得越来越明显。作为曾经生活在中西两种文化环境中的一个个体而言,笔者试图以局内人和局外人的双重身份角度开展本课题研究,在本论文中对中国音乐文化在未来国际化发展方向上提出自己的见解。论文将通过对流散概念、流散地音乐文化的形成、流散音乐文化的学科研究发展史、加拿大流散地--唐人街的功能等方面的介绍,结合对振华声粤曲社、卡尔加里民乐推广社、中乐团和杰诺音乐文化传媒公司的田野调查,详细阐述华人流散地音乐文化的过去与现在,以达到研究和理解海外流散地音乐文化特点、族群身份认同的目的。

博士论文摘要范文参考模板四:本我之路 ——曼陀瓦尼芭蕾舞剧《悉达多》音乐探究

布鲁诺·曼托瓦尼(Bruno Mantovani 1974——),法国作曲家、指挥家、教育家,在2010年他接受巴黎歌剧院的委约,以诺贝尔文学奖获得者、德裔瑞士籍小说家赫尔曼·黑塞(Hermann Hesse,1877-1962)的代表作《悉达多》(释迦摩尼)为蓝本,创作同名芭蕾舞剧《悉达多》,反响剧烈。其成功原因不仅是艺术本体叙事庞大、舞台精美、创作技法艰深、音响流畅感人,更多的是作为一名虔诚的基督教徒,通过自己本土的西方文化视角,来看待、思索东方传统佛教的精神领域,并且努力尝试对东方宗教、文化音响之内涵的研究与再创造,这样庞大的东方佛教历史题材的芭蕾舞剧在西方当代主流音乐创作中尚属少见,这部《悉达多》可说是揉合了东方音乐美感与西方现代音乐语汇的特征;同时,它更反映出曼陀瓦尼的音乐思维与作曲技法的成熟度,所以我选择此部芭蕾舞剧作为分析对象,希望能透过细致的分析,研究曲中与音响空间相关联的各种音乐要素,并进一步了解整首乐曲在音响空间多元化思维下呈现的结构脉络,以及曼陀瓦尼精炼的设计安排的音响材料之内在的逻辑性。论文共分为七个部分。第一部分介绍曼陀瓦尼其人其作,总结其一路以来的创作历程与风格归纳;第二部分为此部芭蕾舞剧的创作背景、剧本改编、宗教因素影响下的当代芭蕾舞剧形式的创新点与14场音乐总体结构图示;第三部分是对其音乐多主题的创作与全曲音响构建类型进行研究;第四部分从音响空间多元化思维的角度对其重要音乐参数(音高、结构、音色、节奏、织体)进行逐一分析,并且在当代音乐风格的创作下对其实验性与独特性有更深入的探讨;第五部分为研究曼陀瓦尼对于《悉达多》中自然景象的音响创作,这里的自然一则指自然风景,另则指代其人、人格、人性与本心;第六部分从纵、横两个维度坐标来分析曼陀瓦尼的音乐内涵,其纵向坐标为法国历史作曲家德彪西、梅西安与曼陀瓦尼的对比分析,其横向坐标为曼陀瓦尼作为西方背景的艺术家对于东方文化、宗教内涵的审美与音响创作的研究;最后一部分为结语。本论文的创新点在于:1、透过曼陀瓦尼对于东方宗教题材的音乐创作,了解到不同文化、不同宗教背景下的艺术家们对于不同领域内的创作思考与实践,并且可以对比西方作曲家用当代音乐的技法来表达传统宗教与文化精神,对于同样如此创作的东方作曲家们的手法与角度存在怎样的异同;2、透过此部大型音乐作品的研究,可以了解到曼陀瓦尼个性化的音乐语言与创作技法,音乐审美与西方主流音乐前沿性的音乐创作理念;3、当提供大跨度的东西方的参照对象与范例之时,最终探讨了这样一个问题:科学、文化、艺术真正本质上的核心是否是不分东西方的?如果最终结果是所谓的殊途同归,那么,殊在哪里?归途又在何方?

博士论文摘要

博士论文摘要范文参考模板五:魏晋至隋唐琵琶文学研究

“琵琶文学”的研究,首先需要的是作为文学史概念的提出。“琵琶文学”,是以“琵琶”这一乐器为基础,经过文人与琵琶乐人的浅层次的交流或深层次的交游,经历文人对琵琶的书写,在特定情境中生成的、固定下来的文学文本。其书写内容涵盖:对琵琶乐器的书写,对琵琶曲调的书写,对琵琶乐人的身世记录的记录与感叹等等。“琵琶文学”的研究,容易与“琵琶文献”的概念混淆,后者是与“琵琶”相关的,作为文献资料性质的各类文本,而包括了“琵琶文学”这一范畴。上编研究的是“琵琶文学”的概念、分期,文人对“琵琶”的接受心态、交游及其对文学书写的影响。第一章研究的是“琵琶文学”的分期。魏晋至隋唐时期的“琵琶文学”,按照时间发展,可以分为:源头时期(秦汉时期的琵琶文学),发展与交汇时期(魏晋南北朝的琵琶文学),衔接与过渡时期(隋唐之际的琵琶文学),繁荣发展、集大成时期(唐代琵琶文学)。四个时期的“琵琶文学”有其各自的特征。秦汉时期不是本文的主要研究对象,但确立了魏晋到隋唐时期的“琵琶文学”的最初样式,也就是“琵琶文学”书写中的和亲故事与苦役心态;魏晋南北朝的“琵琶文学”,可以分为魏晋、南朝的“琵琶”文学书写,以及北朝的“曲项琵琶”“胡琵琶”的文学书写。魏晋、南朝的文学书写较多,而北朝“曲项琵琶”“胡琵琶”相关书写较少。但北朝民歌中的《陇头歌》,却为唐代琵琶文学做了语言的铺垫。这是北朝文学对唐代琵琶文学的影响,而不是北朝琵琶文学的直接影响。隋唐之际的琵琶文学与唐代琵琶文学的分野在于“琵琶”之名的让渡。自此之后,“琵琶文学”的书写对象、书写方式都发生了极大的转变。第二章研究的是各种类型的“琵琶”在中原文明以及士人心态中的接受过程。“(阮咸)琵琶”在魏晋、南朝、隋唐之际,是士人性灵的重要载体。由此产生了一定数量的文学文本,并在魏晋时期就确立了其文学书写中的美学范式:形如满月、音声掩抑。“(阮咸)琵琶”不仅仅是文学书写的对象,也可以是文学文本的生成方式。“(阮咸)琵琶”的短暂失传,也给文学书写留下了怀古的题目。“曲项琵琶”“胡琵琶”及其形制后裔,在士人心态中经历了较大的转变:从将其视为异域之声,到将其视为靡靡之音,再到唐代的接纳与吸收,“曲项琵琶”“胡琵琶”及其形制后裔的文学书写,集中在唐代,北朝、隋唐之际也有一些。“五弦琵琶”的文学书写较少,但其书写方式与美学风格,却别树一帜。第三章研究的是文人与琵琶乐人的交游,交游是文人与乐人之间深层次的了解与熟悉。文人与琵琶乐人的交游,在唐代以前,有两种情况,一种是文人与乐人身份的合一,另一种情况,是囿于士人身份与乐人身份的界限,很难有深度的交游。交游在唐代极为普遍,而这也推动了唐代琵琶文学书写。文人与琵琶乐人的交游,首先影响的是文人对乐人的身世、心事的叙写。其次促进了文人对琵琶演奏技法、琵琶曲调的熟悉,使其书写语言既具备美学层面的高度,也具备音乐学层面的精确度。下编是“琵琶文学”的主要构成。即“琵琶文学”的生成情境以及“琵琶文学”的文本分析。第四章是“琵琶文学”的生成情境。“情境”的概念,来自于西方情境语义学的理论。情境分为现实情境与抽象情境,抽象情境来自于心理世界对现实情境的重组。文本是在抽象情境中产生的。情境解释的是“琵琶文学”所处的客观条件,以及文人对客观条件的内化过程,是文本生成的前一个步骤。如唐代“捍拨”的进贡,使得文人对“琵琶”构件的工艺进行关注,由此产生了唐代“琵琶文学”中的大量有关“捍拨”的书写。第五章是魏晋到隋唐时期琵琶抒情性文学的发展演变。总的来说,北朝“曲项琵琶”“胡琵琶”书写的稀少,魏晋、南朝及隋唐之际“琵琶赋”的板滞化倾向,以及其书写对象与唐代的不一致,这三个因素共同导致了唐代琵琶诗、赋直接向前代取法的艰难。虽然如此,唐以前的琵琶诗、赋,对唐代琵琶诗、赋的养料,仍然很多。在具体的文本书写中较难体现,而在美学范式、情感主题的继承中则体现得较为明显。除此之外,唐代琵琶诗、赋广泛吸收了前代文学的养料。其中包括:以宫体诗的写作方式为取法对象,取其容色书写;以《陇头歌》为源,化用出“幽咽”“陇水”等语言;以“夜听妓”“听邻妓”为取法对象,取其置身场外、潜听“琵琶”的意境。第六章研究的是琵琶叙事文学。其中包括,史料笔记中的叙事,以及叙事诗中的叙事。其中史料笔记中的琵琶叙事,是指散见于史料、笔记中,具有文学色彩的文本。正因这些文本的书写对象是“琵琶”,并且其书写具有文学色彩和样式,因此将其归为“琵琶文学”中的叙事散文;而琵琶文学中的叙事诗,主要是将白居易《琵琶行》与元稹《琵琶歌》作叙事角度的对比,以展示这一时期琵琶叙事中的“一线三股”模式。琵琶叙事文学的特征,可以提炼为神秘性与传奇性两种色彩。第一章按照时间线索,对“琵琶文学”进行分期界定,并对各个时期的“琵琶文学”特点作整体的观察和概括。第二章是按照“琵琶”的形制,对其所指的乐器,在士人心态中的接受历程、以及其相应的文学书写作研究。第三章是在文人对“琵琶”的接受基础上,进一步研究文人与“琵琶”乐人的交游行为,以及交游对“琵琶文学”书写的影响。上编三章,第一章是“琵琶文学”的分期界定,第二、第三章是接受与影响的研究。下编是研究“琵琶文学”的构成:情境与文本。情境按照性质划分为现实与抽象,现实情境有公共、私人、界限不明三类。由此产生的抽象情境,是文学文本的产生情境。第五章、第六章是文本研究。第五章是“琵琶文学”中的诗、赋的发展演变研究,第六章是琵琶叙事文学的研究,主要研究对象有史料笔记中的“琵琶文学”,和叙事诗中的“琵琶文学”。

以上是音乐论文摘要范文参考案例,大家可以从中对照出写作的要点,如果需要其他论文写作素材,欢迎上随时查阅本网站。