初中体育教学博士论文怎么写?本文根据热门论文范例数据,为大家列举了3篇初中体育教学博士论文范文,可以多参考学习,希望对你的论文写作有帮助。

初中体育教学博士论文范文参考一:学校体育课程体系研究

21世纪的教育是培养会认知、会做事、会生存、会共同生活的“完整的人”的全面教育,全面的教育需要整体的课程,整体的课程促进全面教育发展。课程作为教育发展和改革的核心要素应适应教育的需要,体现全面性、连续性和整体性特征。学校体育课程作为课程的重要组成部分,是整个教育体系中开设年限最长、也是占有重要地位并能产生巨大影响的课程之一,是由课程目标、课程内容、课程实施和课程评价等要素构成的有机整体,是体育文化知识传承的载体,是实现学校体育教育目标的基本途径。对学校体育课程体系的研究能够适应社会发展对人才需求多样性的变化,符合学校体育课程改革的趋势,满足学校体育课程科学化发展的需求,是学校体育课程建设的重要内容之一。本论文在研究过程中主要运用了文献法、调查法、数理统计法和分析法。运用文献研究法,借鉴系统论、课程论等相关理论对学校体育课程体系的构成要素、学校体育课程的性质等进行论证;对建国后颁布的8部小学体育教学大纲(课程标准),7部中学体育教学大纲(课程标准)和5部高等学校体育指导纲要发展演变过程中的体育课程目标、课程内容、课程评价的整体性、系统性和层次性进行分析;对体育课程研究的相关文献成果进行了综述;运用调查法对7个省(直辖市)的1370名体育教师和7971名大中小学生进行问卷调查,以了解学校体育课程的现状。得出结论:一本研究对学校体育课程体系的主要构成要素,包括体育课程目标、课程内容、课程实施和课程评价进行梳理,明确了各主要构成要素之间的关系及其所包含的内容。具体表现为:学校体育课程目标是体育课程的核心,由纵向的学段目标、横向领域目标和内部结构的内容目标构成,具有系统性、整体性、具体性、层次性和适应性特征;学校体育课程内容是体育课程的基础,是由体育基础理论和体育技术技能构成的知识体系的总和;学校体育课程实施是体育课程的实现途径,是由课程实施主体、实施途径、实施环境和实施效果构成的课程实践行动;学校体育课程评价是体育课程的监督、反馈和保障,是由体育课程教材评价、过程评价、效果评价和环境评价构成的完整的评价机制。二本研究论证了学校体育课程是具有鲜明学科特性的“技能性”的综合性课程;体育运动属于身体认知性知识,是体育文化的主体内容,提出体育课程的首要目标应该是传播体育文化——即传授体育运动技术技能知识,体育课程必须精选并合理组织课程内容的观点;将体育课程评价定位在学校层面,并拟定了体育课程评价的内容指标。三对学校体育课程体系主要构成要素的发展演变和现状进行分析,阐述了体育课程体系各要素的历史发展特征和当前的存在状况与问题。(一)通过对建国初始至2000年学校体育课程目标研究发现,课程目标具有一定的系统性和整体性特征,与不同时期的社会背景和教育思想相吻合;但是课程目标的层次性、递进性不明确;表征形式单一,以“普遍性目标”为主;体育课程目标的内部结构层次不清晰,难以区分认知性目标、体验性目标、技能性目标;“增强体质”是体育课程的首要目标。现行学校体育课程目标在层次性、递进性和表征形式上有了明显的变化,但是对于体育课程首要目标是传授运动技术技能知识的认识仍显不足。(二)通过对建国初始至2000年学校体育课程内容研究发现,课程内容具有相对稳定性;在课程形式、性质和内容类别上呈现融合与增加的趋势。通过现状调查发现,目前体育教学内容、体育教师对课程内容的选择倾向、以及学生对体育课程内容的需求具有一致性;体育课程内容以现代体育运动项目为主,基本满足体育教师教学和学生学习的需要,但是教学内容体系庞杂,且对传统体育项目、时尚体育项目重视不足。(三)对学校体育课程实施现状调查发现:(1)在课程实施主体方面,体育教师具有端正的职业态度,对体育课程改革表示赞成,能够准确定位教师角色;对体育课程在各学段的作用认识准确,能够有针对性的选择教学模式,并有准备的实施体育教学。但是体育教师继续学习机会不多,知识更新程度有所欠缺,体育教学过程中对体育课程首要目标的贯彻力度不够;管理者对体育课程重视程度不够;多数学生喜欢现行体育课程,具有积极地态度。(2)在实施途径方面,各级学校都能按照规定开设体育课程,体育课程课时数设置基本保证每周2学时;但是体育课程被占用、挪用现象时有发生,体育课程教学组织安排形式有待改进和完善;常规的早操、课间操、课余体育训练开展较好,但是课外体育活动组织形式较为单一。(3)在实施环境方面,关于课程实施的各项制度和体育教学应具备的文本文件比较完整;但在校园体育氛围、教师待遇等软件环境方面有所缺失,在体育经费投入、场地设施以及体育教材等硬件环境方面存在不足。(4)在实施效果方面,多数学生对体育课程和体育教师持喜欢和满意态度;学生通过体育课程能够学到一些体育运动技术技能知识,对学生运动参与意识和社会适应能力培养具有一定影响。(四)通过对建国初始至2000年学校体育课程评价研究发现,学校体育课程评价经历了评价主体由“单一”向“多元”、评价对象由“体育教学”转向“体育课程”、评价取向由“目标取向”向“目标取向”与“主体取向”相结合发展的过程,呈现不断发展和完善的趋势。通过现状调查发现,学校体育课程评价在体育教学评价和学生学业评价方面较为成熟、完善,对体育课程教材、课程环境的评价涉及不足;学业评价以教师为主体,对学生参与评价的作用和地位重视不够;体育教师对课程评价的理论认知有待提高,以便正确认识课程评价与学生学业评价、体育教学评价的区别。四完善学校体育课程体系的对策(一)在学校体育课程目标方面,将运动技术技能目标放在突出地位。(二)体育课程内容加大传统体育运动项目和时尚体育运动项目内容,以体现体育知识的多元性;明确课程内容的精教部分和介绍部分,并在课程内容组织上给予明确体现。(三)通过发挥体育课程实施主体的积极作用;有效实施体育课程教学,拓宽和发展体育课程实施的途径;改善体育课程实施环境等方式提高体育课程实施的效果。(四)通过建立学校体育课程评价元评价体系和多元化的评价主体机制;进一步完善体育课程评价的内容和标准,将课程评价落到实处;加强体育课程评价主体的专业素养,建立高水平的课程评价队伍等方式,完善课程评价机制,提高课程评价的作用和效果。

摘要

Abstract

绪论

一 选题依据

(一)课程是教育的核心,课程体系是人才培养模式最直接的体现

(二)体育是教育的重要组成部分,体育课程是学校体育教育的核心

(三)对我国学校体育课程效果的疑问

(四)学校体育课程体系研究的必要性

二 学校体育课程体系研究的目的

1 文献综述

1.1 关于课程与体育课程定义的研究

1.1.1 关于课程定义的研究

1.1.2 关于体育课程定义的研究

1.1.3 结构与课程结构

1.1.4 体系与课程体系

1.2 国外关于课程理论的研究

1.2.1 国外课程理论研究的历程

1.2.2 国外关于体育课程的研究

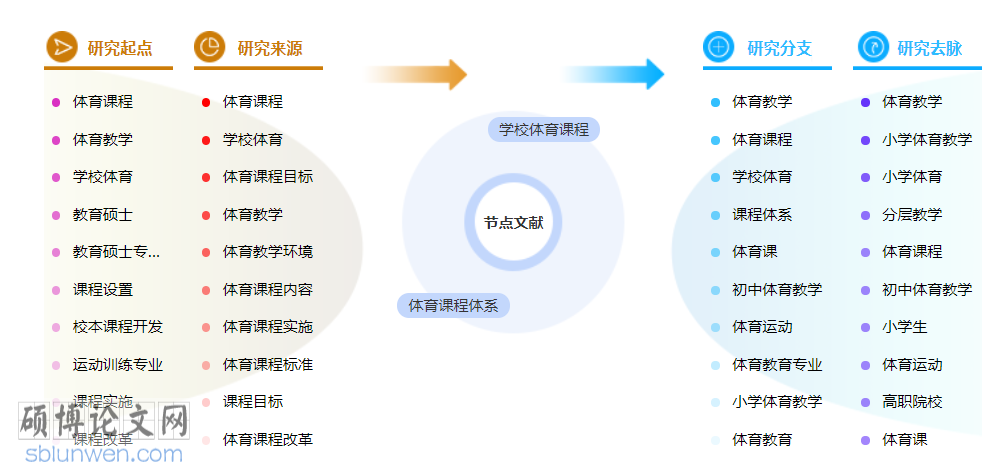

1.3 国内体育课程研究现状分析

1.3.1 体育课程研究文献的时间分布

1.3.2 体育课程研究的硕士学位论文分析

1.3.3 关于体育课程体系的研究

2 研究对象与方法

2.1 研究对象

2.2 研究方法

2.2.1 文献法

2.2.2 调查法

2.2.3 数理统计法

2.2.4 分析法

3 学校体育课程体系研究的理论基础

3.1 学校体育课程研究的哲学基础

3.1.1 哲学在课程研究中的作用

3.1.2 哲学基础在课程研究中的运用

3.1.3 哲学基础在体育课程研究中的运用

3.2 学校体育课程研究的心理学基础

3.2.1 心理学在课程研究中的作用

3.2.2 心理学基础在课程研究中的运用

3.2.3 心理学基础在体育课程研究中的运用

3.3 学校体育课程研究的社会学基础

3.3.1 社会学在课程研究中的作用

3.3.2 社会学基础在课程研究中的运用

3.3.3 社会学基础在体育课程研究的运用

3.4 学校体育课程研究的体育科学基础

3.4.1 体育课程的生物学基础

3.4.2 体育课程的教育学基础

3.5 学校体育课程研究的课程论基础

3.5.1 古希腊“三杰”的课程理论中的体育课程

3.5.2 人文主义者的课程理论中的体育课程

3.5.3 卢梭和裴斯泰洛齐课程理论中的体育课程

3.5.4 杜威的课程论思想中隐含着体育课程的元素

3.6 学校体育课程研究的系统论基础

3.6.1 系统科学的基本理论原则

3.6.2 学校体育课程体系的层级结构

3.7 小结

4 学校体育课程的性质与特点

4.1 体育运动是身体认知性知识

4.2 学校体育课程是具有“技能性”的综合性课程

4.2.1 学校体育课程符合活动课程的特点

4.2.2 学校体育课程符合学科课程的特点

4.2.3 学校体育课程符合综合性课程的特点

4.2.4 学校体育课程属于“技能类”课程

4.2.5 学校体育课程符合“学术性课程”的特点

4.3 学校体育课程具有鲜明学科特点

4.3.1 学校体育课程是身体认知课程,具有“技艺性”和“自然性”特点

4.3.2 学校体育课程是生活教育课程,具有“情意性”和“人文性”特点

4.3.3 学校体育课程具有学科特殊性

4.4 小结

5 学校体育课程目标是体育课程的核心

5.1 对学校体育课程目标的认知

5.1.1 对“课程目标”含义的多样性理解

5.1.2 对学校体育课程目标的认识

5.1.3 学校体育课程目标具有多功能性

5.1.4 学校体育课程目标来源具有多向性

5.2 学校体育课程目标体系

5.2.1 学校体育课程目标的类型

5.2.2 学校体育课程目标体系的阐释

5.2.3 学校体育课程目标体系的要求

5.3 建国后学校体育课程目标体系的演进与发展

5.3.1 学校体育课程指导思想演变具有时代特色

5.3.2 学校体育课程目标的演变与发展

5.3.3 现行学校体育课程目标体系分析

5.4 对学校体育课程目标体系的构想

5.4.1 学校体育课程的首要目标是掌握体育技术技能知识

5.4.2 学校体育课程首要目标的构成

5.5 小结

5.5.1 对我国学校体育课程目标发展的总结

5.5.2 对学校体育课程首要目标建议

6 学校体育课程内容是体育课程的基础

6.1 对学校体育课程内容的阐释

6.1.1 学校体育课程内容的含义

6.1.2 学校体育课程内容是体育课程的直观体现

6.1.3 学校体育课程内容的性质与特点

6.1.4 学校体育课程内容选择的依据与影响因素

6.1.5 选择学校体育课程内容的原则

6.2 学校体育课程内容的演变与发展

6.2.1 体育课程内容的形式发展为体育基础理论与体育技术技能并存

6.2.2 体育课程内容的性质从单一的“必修”走向“必修与选修”结合

6.2.3 体育课程内容类别呈增加趋势

6.2.4 体育课程具体内容具有相对稳定性

6.3 学校体育课程教学内容现状与需求分析

6.3.1 体育课程教学内容现状分析

6.3.2 体育教师对课程内容的选择倾向

6.3.3 学生对体育课程内容的需求分析

6.4 学校体育课程内容存在问题

6.5 多元文化背景下的学校体育课程内容体系构成

6.5.1 体育课程内容的类型

6.5.2 学校体育课程内容体系的结构

6.6 学校体育课程内容组织分析

6.6.1 学校体育课程内容的组织具有取向性

6.6.2 学校体育课程内容组织形式

6.7 小结

7 学校体育课程实施是体育课程的实现途径

7.1 对学校体育课程实施的认知

7.1.1 学校体育课程实施的含义

7.1.2 学校体育课程实施的本质是“行动”

7.1.3 学校体育课程实施的价值体现

7.1.4 体育课程实施的三种取向

7.2 学校体育课程实施体系的构成要素

7.2.1 “人”是学校体育课程实施的直接主体

7.2.2 体育教学和课外体育活动是体育课程实施的重要途径

7.2.3 教学环境是体育课程实施的基本保障

7.2.4 体育课程实施效果

7.3 学校体育课程实施现状分析

7.3.1 学校体育课程实施主体现状分析

7.3.2 学校体育课程实施途径现状分析

7.3.3 体育课程实施环境现状分析

7.3.4 体育课程实施效果现状分析

7.4 提高体育课程实施效果的对策

7.4.1 充分发挥主体在体育课程实施中的积极作用

7.4.2 完善体育课程实施途径的对策

7.4.3 改善体育课程实施环境的对策

7.5 小结

8 学校体育课程评价是体育课程的监督保障

8.1 对学校体育课程评价的认知

8.1.1 学校体育课程评价的含义

8.1.2 学校体育课程评价的层级定位与评价对象的确立

8.1.3 学校体育课程评价的功能

8.1.4 学校体育课程评价的三种取向

8.2 学校体育课程评价体系构成

8.2.1 学校体育课程评价的主体

8.2.2 学校体育课程评价的类型与方法

8.2.3 学校体育课程评价对象及评价指标

8.3 学校体育课程评价历史发展

8.3.1 学校体育课程评价发展的总体情况

8.3.2 学校体育课程评价发展的分项论述

8.4 学校体育课程评价现状分析

8.4.1 体育教师对体育课程评价的认知

8.4.2 体育教师对学生学业评价分析

8.4.3 体育教师对目前学生学业评价的认可程度

8.5 完善学校体育课程评价的建议

8.5.1 建立学校体育课程评价的元评价体系

8.5.2 建立多元化的体育课程评价主体机制

8.5.3 进一步完善体育课程评价的内容和标准,将课程评价落到实处

8.5.4 加强体育课程评价主体的专业素养,建立高水平的课程评价队伍

8.6 小结

结论

参考文献

附录

后记

攻读学位期间取得的科研成果清单

参考文献

[1]关于“体育与健康课程标准”修订的思考[J]. 杨文轩. 体育学刊. 2011(05)

[2]大学体育课程主流思想流变的历史审视[J]. 段健芝,黄晓华,龙宋军. 体育与科学. 2011(05)

[3]关于体育课程实施若干问题的理论探析[J]. 刘昕. 北京体育大学学报. 2011(09)

[4]大学体育课程的有效配置(上)——基于课程环境的研究[J]. 段健芝,刘海元,彭健民,龙宋军. 体育学刊. 2011(04)

[5]谈我国普通高校体育课程评价指标体系[J]. 朱海松,公为刚. 山西师大体育学院学报. 2011(S1)

[6]我国高校体育课程目标的演变与发展研究[J]. 陈华卫. 山西师大体育学院学报. 2011(03)

[7]主体间性视角下体育课程实施多元主体融合[J]. 胡庆山,郝秀艳. 北京体育大学学报. 2011(02)

[8]高校体育课程评价体系的构建[J]. 徐焰,郭鼎文,汤韶敏,蒲毕文,廖文辉. 体育学刊. 2010(12)

[9]台湾义务教育健康与体育课程内容改革研究[J]. 俞福丽,潘绍伟. 体育学刊. 2010(10)

[10]普通高中体育课程内容构建的思考[J]. 李健强. 泰山乡镇企业职工大学学报. 2010(03)

初中体育教学博士论文怎么写

初中体育教学博士论文模板范例二:国家认同视域下新疆民族地区中学体育与健康课程目标的构建研究

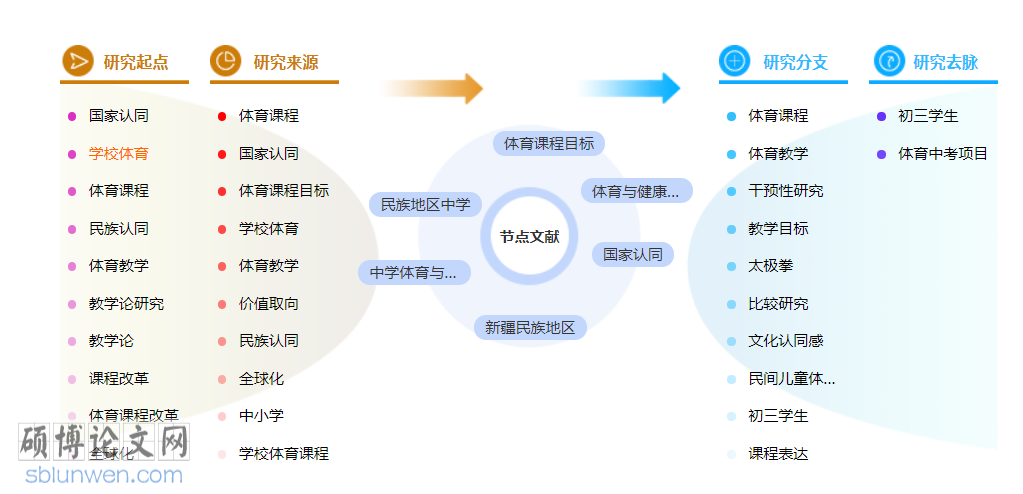

21世纪,国家认同已成为各国教育改革中十分关注的内容。在我国新疆民族地区,多元文化在此交融。近年来,极少数分裂分子威胁着民族团结和国家统一,国家认同教育尤其重要。教育部门把国家认同教育作为民族地区各学科教育的重中之重,相关文件强调要从“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴中国梦的战略高度重新定位学校体育工作,要把弘扬中华体育精神、体育道德风尚与弘扬以爱国主义为核心的民族精神紧密的结合在一起,应把国家认同教育渗透到各个学科。可见,如何结合国家认同理论,构建体育课程目标体系显得刻不容缓。本文采用文献资料、文本研究、逻辑分析、实地调研、专家访谈等研究方法,在国家认同视域下,探讨体育与健康课程目标体系的构建问题。充分挖掘体育课程的国家认同功能,融入到现有的体育与健康课程目标中去。本文在对近现代以来我国体育课程标准(大纲)分析的基础上,结合我国新疆民族地区课程目标实施中的现实问题,探讨了构建体育课程目标的基本理念、思想、原则等内容,并提出了中学体育课程目标中国家认同内容构建的初步设想。在研究过程中,本文主要围绕以下几个方面展开:第一,理论基础:主要从国家认同理论、体育课程目标、国家认同与教育目的、体育课程目标与国家认同等理论问题入手,厘清它们之间的关系。并通过支点理论体系模型分析体育课程目标与国家认同的互动联系,发现两者在不同时代背景下的复杂关系。在不同历史时期,体育课程目标与国家认同呈现出“平衡”和“失衡”两种变化状态。当目标中兼顾国家与社会、学科与人本的价值取向时,协调好它们之间关系时,呈现出平衡状态。当课程目标的重心滑向国家认同或者偏向个人本位或者学科本位,则出现失衡状态。第二,历史回顾:通过对近现代官方颁布的体育课程标准或大纲等文件分析显示:体育课程目标在发展过程中,国家认同的内容体现程度随着时代背景的不同而发生明显的变化。从清末时期至民国时期,再到中华人民共和国以来,体育课程目标(体育大纲)不断适应不同时期的国家时代需要,体现了不同时期的国家认同。国家认同在课程目标中出现的频率反映出其变化特征。每个时期体育课程目标中强调的国家认同内容维度各不相同,但整体上呈现出国家认同的强化、弱化、淡化不断交替的发展特征。第三,现实考察:主要对当前实施的体育课程标准、体育教材、相关学者专家、以及新疆民族地区中学体育课程目标的实施等情况进行了调查。发现体育课程目标中国家认同的内容在一定程度、层面、地域等存在着淡化现象。相关专家则对这一问题看法集中在目标的主体性与延展性、价值取向时期性等方面。在新疆民族地区中学课标的实施过程中,领导、教师、学生对于体育课程目标中设置国家认同内容整体表现出较高的认同度,但具有一定的区域特征。城市中学、汉族学校、北疆伊犁中学等表现出较高的认知度和支持率,而乡镇牧区学校、民汉合校与民语学校、南疆中学等则表现出较低的认识度。第四,目标构建:主要依据2011年颁布的中学体育与健康课程标准的目标构建框架,提出新疆民族地区中学体育课程目标构架的主题思想是“立足于新疆实际、面向国家需求、放眼国际视野”三个层次。构建体现了统一性与多元性、教育性与思想性、民族性与世界性、层次性与文化性等相结合的原则。进而研究了整体目标、领域目标、水平目标、具体要求等方面的内容。第五,落实对策:根据民族区域的文化多元性以及学生的身心发展规律,结合体育课程目标理论。建议如下:第一、体育与健康课程目标中国家认同落实要树立层次意识;第二、国家认同应与地方文化有机结合;第三、应加强体育师资队伍建设,创造校园体育文化氛围;第四、体育与健康课程与其他课程有机融合,协同促进国家认同;第五、挖掘课程的国家认同教育内容。本研究认为:体育课程目标中国家认同在不同的时期表现形式各不相同,体现了时期的主要社会矛盾。随着人们对体育课程目标认识不断加深,国家认同内容构建趋向理性化与科学化。应着眼于更高的视野,从价值观、认同观出发构建体育课程目标。表现为个人与集体、社会与国家等价值观念的和谐共生追求。归根结底,应以一种宏观的国家认同作为引领,实现各种价值利益的协调发展。同时,以此为基础,构建群体认同的目标体系。通过研究,本文初步建构起新疆民族地区中学体育与健康课程中国家认同目标体系的基本框架。今后,将在此方面进一步进行探索,以期构建起我国相关民族地区中学体育课程目标中国家认同的完善方案。并从这个领域深入研究体育课程目标体系,促进青少年基于群体认同的国家认同感,为培养学生全面发展贡献体育教育的智慧和力量。

摘要

Abstract

第一章 导论

一、研究缘起与研究意义

(一) 研究缘起

(二) 研究意义

二、国内外研究现状综述

(一) 国内相关研究

(二) 国外相关研究

三、研究目标与内容

(一) 研究目标

(二) 研究内容

四、与本研究相关的问题

(一) 研究创新与不足

(二) 研究思路

(三) 可行性分析

(四) 存在的困难及解决办法

五、研究边界与相关概念界定

(一) 研究边界

(二) 相关概念界定

第二章 方法论与研究方法

一、方法论

二、研究方法

(一) 文献资料法

(二) 文本研究法

(三) 逻辑分析法

(四) 调查研究法

(五) 数理统计法

三、研究设想与技术路线

(一) 研究设想

(二) 技术路线

第三章 国家认同与体育课程目标的关系研究

一、国家认同理论研究

(一) 我国国家认同理论研究

(二) 国外国家认同理论研究

二、体育课程目标

(一) 体育课程目标的基础

(二) 体育课程目标的内涵

三、国家认同、教育目的及体育课程目标

(一) 国家认同与教育目的

(二) 体育课程目标与教育目的

(三) 体育课程目标与国家认同

四、互动状态下体育课程目标与国家认同的关系研究

(一) 体育课程目标与国家认同的关系发展概况

(二) 体育课程目标与国家认同的平衡状态

(三) 体育课程目标与国家认同的失衡状态

(四) 两者动态的平衡关系研究

第四章 近现代中学体育课程标准(大纲)中国家认同内容的演变研究

一、鸦片战争(1840年)——辛亥革命(1911年)

(一) 《钦定学堂章程》

(二) 《奏定学堂章程》

(三) 学部奏变通中学堂课程分为文科实科折

(四) 体育课程目标中国家认同内容分析

(五) 小结

二、中华民国(1912年)——中华人民共和国(1949年)

(一) 《壬子.癸丑学制》(1912年)中学校体育课程目标

(二) 中学体育课程暂行课程标准(1929年)

(三) 中学体育课程标准(1932年)

(四) 中学体育课程标准(1936年)

(五) 中学体育课程标准(1940年)

(六) 中学体育课程标准草案(1941年)

(七) 小结

三、中华人民共和国成立(1949年)——改革开放初期(1978年)

(一) 中学体育教学大纲(1956年5月草案)

(二) 中学体育教学大纲(1961年)

(三) 文革时期的中学体育教学大纲

(四) 小结

四、改革开放初期(1978)——进入新世纪(2001年)

(一) 中学体育教学大纲(1978试行草案)

(二) 中学体育教学大纲(1987)

(三) 九年义务教育全日制中学体育教学大纲

(四) 体育与健康教学大纲(2000年)

(五) 小结

五、近现代体育课程目标中国家认同的演变特征

(一) 清末时期课程目标中国家认同的变化特征

(二) 民国时期课程目标中国家认同的变化特征

(三) 建国到改革开放初期课程目标中国家认同的变化特征

(四) 改革开放初期到进入新世纪课程目标中国家认同的变化特征

(五) 小结

第五章 国家认同视域下新疆民族地区中学体育与健康课程目标的现状调查

一、当前实施的中学体育与健康课程中的国家认同问题研究

(一) 课程目标中国家认同的状况研究

(二) 体育教材中国家认同的状况分析

(三) 小结

二、中学体育与健康课程标准制定者与专家的观点

(一) 体育课程目标的主体性与延展性

(二) 制定课程目标时的价值取向

(三) 小结

三、新疆民族地区中学体育与健康课程目标中国家认同问题研究

(一) 体育与健康课程目标中国家认同问题现状调查

(二) 中学校领导对体育与健康目标与国家认同的调查研究

(三) 中学体育教师对体育课程目标与国家认同的调查研究

(四) 中学生对体育与健康目标与国家认同的调查研究

四、新疆民族地区中学体育与健康课程目标与国家认同的关系分析

(一) 中学体育与健康课程目标中国家认同呈现特征分析

(二) 不同群体对课程目标中设置国家认同的整体认识

(三) 课程目标中国家认同淡化的现状

(四) 课程目标中国家认同淡化的原因

(五) 课程目标中国家认同淡化的反思

第六章 新疆民族地区中学体育与健康课程目标中国家认同的多维构建

一、中学体育与健康课程目标体系中国家认同的层级构建

(一) 课程目标中国家认同的构建

(二) 课程相关领域目标中国家认同的构建

(三) 课程相关水平目标中国家认同构建与内容研究

(四) 课程目标中国家认同内容设置要点

二、新疆民族地区中学体育与健康课程目标中国家认同的构建方案

(一) 课程目标中国家认同的构建的思想理念

(二) 课程目标中国家认同的构建的依据与逻辑

(三) 课程目标中国家认同的构建的原则

(四) 课程目标中国家认同的多维构建

第七章 新疆民族地区中学体育与健康课程目标中国家认同的落实对策

一、落实的层次意识

二、与多民族文化有机结合

三、与相关课程协同配合

四、培养师资队伍意识

五、挖掘课程的国家认同教育内容

结语

参考文献

附录

致谢

攻读博士学位期间的研究成果

参考文献

[1]全面实施《中小学德育工作指南》构建德育工作新格局——教育部基础教育司负责人就《中小学德育工作指南》答记者问[J]. 基础教育参考. 2017(19)

[2]借鉴SPARK课程 助力学生体能发展[J]. 王勇. 江苏教育. 2017(51)

[3]论十八大以来中华优秀传统文化传承理论的新发展[J]. 张小平. 学术论坛. 2017(02)

[4]香港政治国家认同分析与实现机制研究[J]. 郭小说,徐海波. 岭南学刊. 2017(03)

[5]个体的崛起与现代中国社会伦理变迁——评《Educating the Chinese Individual:Life in a Rural Boarding School》[J]. 孙旭. 中国教育学刊. 2017(05)

[6]基础教育学校体育课程内容选择及价值取向的演变与诉求[J]. 殷荣宾,季浏,蔡赓. 武汉体育学院学报. 2017(02)

[7]高中生国际视野教育实施途径序列研究[J]. 张来春. 教育科学论坛. 2017(04)

[8]立足国际,本土建构——国际视野下学校课程的建构[J]. 卜俊. 生活教育. 2017(01)

[9]面向未来,学校体育该如何改[J]. 毛振明. 人民教育. 2017(01)

[10]构建智慧课堂,发展核心素养——浅谈小学英语课堂对学生核心素养的培养[J]. 张艳. 新课程(小学). 2016(12)

初中体育教学博士论文范文参考

初中体育教学博士论文范文模板三:义务教育阶段体育与健康教科书编制的理论研究

体育与健康教科书是根据体育与健康课程标准编制的系统地反映体育与健康学科内容的教学活动文本,是体育学科实现“立德树人”、“健身育人”的重要载体,是实施体育课程教学的重要组成部分,对学生品德、能力的培养及运动技能、健康教育等相关知识的获得具有重要价值。2016年8月中央政治局常委会审议通过《关于加强和改进新形势下大中小学教材建设的意见》文件,国家层面教材建设相关政策的首次确立为体育与健康教科书的发展提供了契机,尤其是学生核心素养发展背景下体育与健康课程改革推动了新一轮体育与健康教科书编制工作的开展。但当前我国体育与健康教科书在实践教学中的使用情况并不乐观,信息技术蓬勃发展致使静态化纸质文本无法完全满足现代学生的阅读需求,且在基础教育阶段教科书编制缺乏系统理论框架指导的前提下,如何改进体育与健康教科书的编写质量和如何将信息科技手段引入教科书以适应学生的学习需求,成为学界关注的重要问题。基于此,本博士论文以“义务教育阶段体育与健康教科书编制的理论研究”为题,旨在探索与构建指导体育与健康教科书编制的理论框架,并从现代信息技术与教科书融合的视角探讨增强现实技术运用于体育与健康教科书编制的开发流程,从而为新时代背景下体育与健康教科书的编制工作提供一定的理论参考与借鉴。本研究主要采用了文献资料法、系统文献综述法、访谈法、比较研究法、内容分析法。首先,在辨析体育与健康教科书概念以及梳理国内体育与健康教科书研究进展的基础上,提出从理论基础、理念指导、框架结构、内容选择、内容呈现、与增强现实技术融合6个方面构建指导体育与健康教科书编制的理论框架;其次,探讨教育学、认知心理学和体育与卫生学领域的理论观点对教科书编制的启示,分析核心素养理念和体育与健康课程标准理念对教科书编制的要求;再次,比较国内三个版本体育与健康教科书在框架结构、内容选择、内容呈现上的特征,并分析与借鉴美国体育教科书的优良经验;最后,系统分析国际领域教科书与增强现实技术融合的研究进展,并在此基础上探索增强现实技术运用于体育与健康教科书编制的开发流程。基于上述研究思路,本研究从理论框架构建的6个方面进行研究,所得结论如下:一、体育与健康教科书编制的理论基础包含教育学领域的泰勒原理、知识结构教学论、发现学习法和建构主义学习理论;认知心理学领域的认知发展理论、认知同化理论和多媒体学习理论;体育与卫生学领域的儿童青少年体能发育特征、身体素质发展敏感期和动作技能分类与发展模型。这些理论观点对教科书的编制思路、内容选择与呈现方面具有重要的指导价值。二、体育与健康教科书的编制应依循立德树人、核心素养发展、国内外体育与健康课程标准等时代教育理念,在此理念导向下体育与健康教科书编制应具备如下特征:具有鲜明的编制理念、特色和功能;符合学生身体、心理、认知、体能、运动技能的发展规律和特征;框架结构搭建要兼顾学科知识结构和学生认识思路发展;选择具备学科和核心素养发展双重价值的内容;内容呈现应以问题为导向,与学生的生活、经验相联系,并与现代信息技术相融合,体现开放性、过程性和情境性。三、体育与健康教科书由外部和内部结构组成,编制过程中的外部框架搭建包括导学系统、核心系统和助学系统三个方面;内部结构反映在目录的设计上,目录的章、节标题要能够反映出编制团队对学科知识结构和学生认识思路的设计,在编制过程中可呈现以运动项目分类、以发展综合运动技能、以体力活动金字塔和与健康相关的体适能为主线的结构特色。四、体育与健康教科书编制中内容选择应以我国常规的运动技能类和健康知识类内容为主,引入户外生存、探险类运动,舞蹈或表演类运动,以培养学生适应适应自然和社会环境能力、表达能力、批判性和创造性思维能力。注意学段内容之间的独立和衔接,小学阶段以发展基本动作技能的内容为主,游戏贯穿始终,初中阶段强调比赛游戏中的动作技能应用,掌握各种运动情境中的运动概念和策略。核心素养导向下体育与健康教科书编制内容选择依循的6条原则为:遵循体育与健康课程标准基础上的本土传承与国际借鉴;注重内容的科学性与生活化;体现“体育”与“健康”知识之间的关联性;挖掘方法性和价值性知识;追求跨学科知识内容的融合与迁移;加强体育与健康领域科研成果的指导与渗透。五、体育与健康教科书内容呈现需重视图表的功能分析、类型选择和数量分配;重视栏目的功能分析、名称设置和形式选择;重视课外练习与评价的功能分析、内容选择和形式设计;重视文字表述的表达方式、叙述视角和用语方式。六、增强现实技术应用于体育与健康教科书编制的开发流程包括三个方面:首先,明确并梳理与运动项目相关的知识;其次,整合理论基础和体育学科核心素养的元素,深度剖析内容和呈现方式;最后,设计增强现实技术应用程序的开发步骤——选择云服务、硬件平台和操作系统,选择增强现实技术开发包,选择交互方式和跟踪注册技术,创建虚拟内容资源库。最终体育与健康教科书中增强现实应用程序的预想使用方法为:启动手机或平板电脑上的应用程序,当摄像头扫描到教科书中的已设标记时,会在屏幕中叠加虚拟数字资源,通过操作与交互,使学习变得立体、生动、有趣。

摘要

abstract

第一章 绪论

一、选题依据

(一)学生核心素养发展对体育学科教科书的编制提出新要求

(二)现代信息化技术促进体育与健康教科书的多元化发展

(三)关于体育与健康教科书的研究层面仍存在亟待探索的课题

(四)体育与健康教科书在教学实践中的使用情况不容乐观

二、研究目的与意义

(一)研究目的

(二)研究意义

三、研究内容与研究方法

(一)研究内容

(二)研究方法

四、研究创新

(一)研究视角的创新

(二)研究内容的创新

第二章 中小学体育与健康教科书的研究进展

一、体育与健康教科书内涵与外延的辨析

(一)教科书的本质

(二)教科书的功能

(三)教科书的结构、本质、功能的关系

(四)体育与健康教科书的概念、结构、功能及其与教材的关系

二、中小学体育与健康教科书的研究现状

(一)关于体育与健康教科书历史变迁与演变的研究

(二)关于不同版本体育与健康教科书比较分析的研究

(三)关于体育与健康教科书内容分析的研究

(四)关于体育与健康教科书功能与作用分析的研究

(五)关于体育与健康教科书使用现状的研究

(六)关于体育与健康教科书编制的其他内容研究

(七)文献述评及其对本研究的启示

三、教科书与增强现实技术融合的研究现状

(一)增强现实技术的概念与特征

(二)系统文献综述法详述

(三)文献筛选和研究质量评估结果

(四)中小学阶段教科书与AR技术融合研究的共性特征

(五)AR技术教科书应用程序/系统的开发与使用

(六)对AR技术教科书应用程序/系统的评价

(七)AR技术教科书应用程序/系统在教学中的应用效果

(八)小结

第三章 体育与健康教科书编制的理论基础

一、教育学理论

(一)拉尔夫·泰勒原理及其对体育与健康教科书编制的启示

(二)布鲁纳的知识结构教学和发现学习法对体育与健康教科书编制的启示

(三)建构主义学习理论对体育与健康教科书编制的启示

二、认知心理学理论

(一)让·皮亚杰认知发展理论及其对体育与健康教科书编制的启示

(二)奥苏贝尔认知同化及衍生理论对体育与健康教科书编制的启示

(三)理查德·梅耶多媒体学习及相关理论对体育与健康教科书编制的启示

三、体育与卫生学理论

(一)儿童青少年体能发育的整体特征

(二)儿童青少年身体素质发展的敏感期

(三)儿童青少年动作技能分类与发展模型

(四)儿童青少年体能、动作技能发展特征对体育与健康教科书编制的启示

四、小结

第四章 体育与健康教科书编制依循的宏观理念

一、新时代的教育理念

(一)体育与健康学科的必备品格与关键能力

(二)基于学科本质和价值的体育与健康学科核心素养

二、体育与健康课程标准的基本理念

(一)修订版高中体育与健康课程标准的启示信息

(二)各国体育与健康课程标准揭示的启示信息

三、核心素养导向下的教学理念和策略

(一)核心素养导向下的教学理念

(二)核心素养导向下的教学策略

四、小结

第五章 体育与健康教科书编制的框架结构

一、中美体育与健康教科书的外部结构—框架分析

(一)中美四个版本教科书的框架构成分析

(二)中美教科书框架的比较与借鉴

二、中美体育与健康教科书的内部结构—目录分析

三、小结

第六章 体育与健康教科书编制中的内容选择

一、从国际体育与健康课程标准中获取内容选择的启示

(一)各国体育与健康课程标准中学习内容的解读与分析

(二)各国体育与健康课程标准中内容特征对内容选择的启示

二、国内三个版本体育与健康教科书内容选择特征分析

(一)运动技能类内容选择特征分析

(二)健康知识类内容选择特征分析

(三)体能类内容选择特征分析

(四)小结

三、核心素养导向下体育与健康教科书内容选择原则

(一)遵循体育与健康课程标准基础上的本土传承与国际借鉴

(二)注重内容的科学性与生活化

(三)体现“体育”与“健康”知识之间的关联性

(四)挖掘核心素养指向下的方法性和价值性知识

(五)追求跨学科知识内容的融合与迁移

(六)加强体育与健康领域前沿成果的指导与渗透

第七章 体育与健康教科书编制中的内容呈现

一、体育与健康教科书的图表分析

(一)图表的类别与数量

(二)图表的功能

(三)教科书中图表设计需考虑的因素

二、体育与健康教科书的栏目分析

(一)华东师大版教科书的栏目分析

(二)人教版教科书的栏目分析

(三)河北教育版教科书的栏目分析

(四)美国人体运动版教科书的栏目分析

(五)教科书中栏目设计需考虑的因素

三、教科书的课外练习与评价分析

(一)教科书中课后学习评价与复习题分析

(二)教科书中课外练习与活动分析

(三)教科书中课外练习与评价设计需考虑的因素

四、体育与健康教科书的文字表述分析

第八章 体育与健康教科书与增强现实技术融合的探索

一、教科书与增强现实技术融合研究的案例分析

二、与AR技术融合的体育与健康教科书具备的优势特征

(一)提供丰富的视、听、触觉学习资源

(二)形成交互、互动式的学习方式

(三)虚拟对象与学习内容密切关联

(四)创建沉浸式混合学习环境

三、体育与健康教科书中AR技术的应用时机

(一)肢体动作类运动项目的内容学习

(二)球类运动项目的技战术内容学习

(三)体育比赛、游戏规则的内容学习

(四)体育品德培养的内容学习

四、体育与健康教科书融合AR技术的编制与开发流程—以跆拳道运动项目为例

(一)明确跆拳道项目相关的知识

(二)内容的深度挖掘与呈现分析

(三)跆拳道学习内容与AR技术融合的应用程序开发步骤

五、小结

第九章 研究结论与展望

参考文献

附录

后记

作者简介及在学期间参与的科研活动

参考文献

[1]基于情境认知理论的地理教学情境设计[J]. 姜乔. 地理教学. 2019(03)

[2]论运动能力、健康行为和体育品德三个方面学科核心素养的关系[J]. 尹志华. 体育教学. 2019(01)

[3]论新时代班集体建设的思想政治教育功能之强化[J]. 申小蓉. 学校党建与思想教育. 2019(01)

[4]增强现实出版物技术解决方案选择策略[J]. 徐奇智,刘雪琛,周荣庭. 中国出版. 2018(24)

[5]简而有力:语文学习活动设计的价值追求[J]. 董晓群. 教学月刊小学版(语文). 2018(12)

[6]巧设情境:助推行动力培养——以《早睡早起》一课为例[J]. 沈丽萍. 教育研究与评论(课堂观察). 2018(06)

[7]把立德树人作为教育的根本任务[J]. 王群瑛. 中国高校社会科学. 2018(06)

[8]高中新课标体能模块的匹配是提升学科素养的途径[J]. 陈雁飞. 中国学校体育. 2018(11)

[9]《中国青少年健康教育核心信息及释义(2018版)》发布[J]. 教育发展研究. 2018(20)

[10]跆拳道运动中的物理学分析[J]. 李会帅. 中学物理教学参考. 2018(18)

以上是初中体育教学博士论文范文样本,如果你了解更多关于论文写作的资料或者注意事项,可以在本网站查阅;如果需要论文写作的帮助,可以在线咨询。