本文是一篇文学论文,本文分别以“语”“图”为侧重点,以文学为本位,从两种路径来分析沈从文湘西书写中“语—图”关系的呈现。一方面立足于文学“视像”,从直观图像入手来分析作品对湘西直感经验的呈现。

第一章湘西书写中“语—图”关系的产生

1.1沈从文与绘画的关联

1.1.1学画的经历

沈从文虽然是一个小说家,但他一生与画渊源颇深。朱光潜先生曾表示,沈从文不仅仅是个小说家,还是个书法家和画家。黄永玉则认为沈从文的画“是一种极有韵致的妙物”①。沈从文后半生在文物与服饰研究方面表现出的深厚功底,也与他的绘画学识密不可分。

沈从文与绘画的接触可以追溯到他的青年时期。在《从文自传·学历史的地方》一文中,沈从文提到他在军营中给湘西镇守使陈渠珍做文书时,工作的地方收藏着百来轴从宋朝到明清时期的旧画,还有许多铜器、古磁、碑帖,这些也都与工艺美术相关。他无事可做时,就把这些古画一轴一轴的取出,挂到墙壁上来独自鉴赏,而当沈从文去整理这些古董和旧画时,则又必须查阅每幅画的作者,所处时代以及他当时的地位,还得知道众多古董器物的名称和它的用处,因此,他能够从中学习到很多绘画知识,这构成了沈从文美术教育的启蒙②。沈从文的表哥黄玉书无比热爱美术且擅长绘画,1922年沈从文离开湘西后,曾与黄玉书同在常德谋生,在这期间,黄玉书教给了沈从文许多绘画技巧。1923年沈从文刚到北京时,终日流连于琉璃厂的街口,深深地被古董店铺中的古玩、古画和瓷器吸引①。1981年在《回忆徐志摩》一文中,沈从文特别讲到他刚到北京时除了在琉璃厂,还曾在故宫东路钟粹宫欣赏字画,此文列举了五代两宋时期的大量名家名作,这些画作“都深深吸引着我,支配着我,甚至于也影响到后来的写作”②。1928年,沈从文还想报考上海美术专科学校,跟随刘海粟学习绘画,成为一名专业画家,虽然最终未能如愿,但他一生始终保持对绘画的热爱与学习。

文学论文参考

.............................

1.2沈从文的文字焦虑

1.2.1“文字不如绘画”

自古以来,文学与图像之间的关系就紧密而深远,在漫长的发展过程中,逐渐发展出“语—图”符号互文共通及“语—图”异质甚至相互斗争两个方向的关系。

中国古代大多强调“语—图”符号的共通性。“语—图”关系是现代艺术理论的范畴,其源流则是传统的诗画关系研究。在中国古代文论中,诗和画号称姊妹艺术,中国诗与中国画被认为是融合一致的。众多的书画名家都表达过此种观点,如唐人张彦远认为:“书画异名而同体”④,宋人郭熙在《画意》中写到:“诗是无形画,画是有形诗”⑤,而被认为是中国古代绘画中最有代表性的流派南宗画派,其创始人王维同时也是神韵诗派的宗师。

现代时期,批评家们更加注重诗与画这两个媒介的不同之处以及各自所具有的独特性。钱钟书在《中国诗与中国画》一文中认为代表中国画标准画风的南宗派与旧诗传统中的神韵派有着相似的美学追求,但后者却不像前者一样居于正统地位,因此中国古代论画时重视王世贞提倡的“虚”,而论诗时却重视“实”。通过对传统文艺批评中论诗与论画不同标准的分析,钱钟书认为诗画并非一律。

在语图异质的基础上,中外文艺家们又就两者的表现范围以及表达能力等方面,就孰高孰低问题提出了众多论点。在诗画比较的历史之中,诗胜于画与画优于诗两种观点对立存在。

持有诗高于画观点的文艺理论家众多,德国美学家莱辛当属这一观点的代表者。莱辛在《拉奥孔》中分析了文字艺术和造型艺术各自的独特性。他认为造型艺术的最高法则是“美”,且需要表现“最富于孕育性的那一顷刻”①,由此它区别于以文字为媒介的诗歌。但也正因为诗歌不受上述规则的约束,因此在模仿对象和模仿方式两方面,诗歌是广阔无垠的,“生活高出图画有多么远,诗人在这里也就高出画家多么远”②。因此,莱辛的“诗画异质”论中同时包含着“诗广画狭”“诗高画低”的倾向。

.............................

第二章文学“视像”对湘西直感经验的呈现

2.1“语—图”互文下的山水画卷

2.1.1色彩:中西结合、浓淡相宜

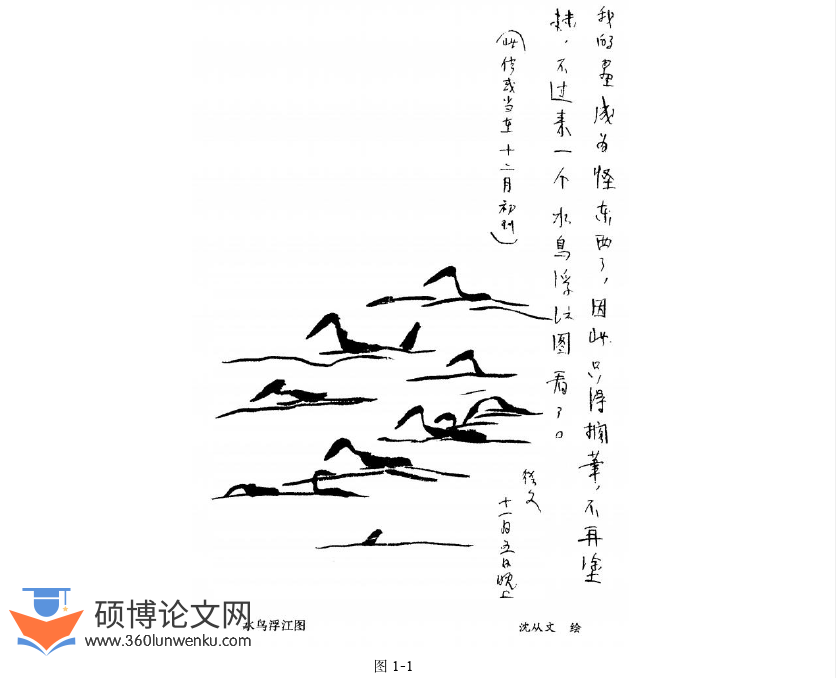

沈从文在《湘行书简》中说自己所行并不带书,而带了一个蜡笔,要将行旅中所见的景致画出来。《湘行书简》中有五幅彩色画作,画卷皆完全用彩色蜡笔涂抹,整体上看起来素净淡然,但局部又不失缤纷明亮的色彩。

这些画作的用色独特,如在《白楼谭一影》(图2-1)这幅画作中,沈从文大胆运用了大面积的紫色和蓝色,两种色彩形成对照,以此来突出冬日烟雨朦胧中远山带给人的清冷之感,同时又在其中夹杂着斑斑驳驳的黄绿色,在冷调之中显示出湘西自然山水的生机,同时河岸和河面也用深蓝色调大面积渲染,从河岸开始由深入浅,使得河水,河岸的茂林与远山融为一体。沈从文虽然大面积的使用了蓝、紫、绿这三个浓烈且对比鲜明的颜色,但都将其调和成了低饱和度的色感,这在打破人们对山水固有印象的同时又不至于太过突兀,颜色的使用看似是随意涂抹实则粗中有细,因此画面整体看来和谐而有新意。与这幅画同在一文的《白楼谭远望·近望》(图2-2)一幅画也使用了大面积的黄、蓝对比色,与近景黄色的点染不同,远山完全使用黄色突出了山的整体与连绵之态,以深蓝色来渲染天空则突出了冬日的高远与泠冽。随着作者眼前之景和心境的不同,其他三幅彩色画作表达的意境略有不同。如《泊曾家河》一文的插图所表现的景色更加柔和和开阔,因为此时作者身处曾家河下游,有柔和的日落和把人摇得安眠的船只。

总体来说,这五幅画的色彩运用方法趋同,沈从文没有采用写实主义的方法,而是对眼前所见之景进行印象式地表现。沈从文熟悉中外绘画史,不仅多次写到中国古典绘画对自己的影响,使得他的绘画与文字作品中带有古典画意,同时他也熟悉西方绘画,还曾在回信中给学生推荐过外国美术史。从沈从文这几幅彩色画中,更可见出西方印象主义画派的绘画风格。作者对色彩的强调优先于画面的构图,也先于对形象的准确性和立体感的把握,色彩给予观者以视觉冲击力。同时,作者对光影效果的关注使得稀疏朦胧的景物呈现出了更加自由、鲜活的气息,相较于完全写实的手法而言,更富有作者的情感色彩。

................................

2.2“语—图”互文下的人物画像

2.2.1《伏虎图》与虎雏形象

1933年,沈从文以“季蕤”为笔名在文学月刊《西湖文苑》第二期上发表了一幅人像绘画《伏虎图》(图2-10),这是沈从文唯一一幅公开发表的独立的人像画作。1931年沈从文发表小说《虎雏》,1934年沈从文回乡途中,再次遇到那位湘西少年“虎雏”,又写了散文《虎雏再遇记》。因此,《伏虎图》与小说《虎雏》、散文《虎雏再遇记》之间存在潜在的“语—图”互文关系。

沈从文在《伏虎图》中以白描的笔法描绘了一个正在沉睡的少年形象。在多数新文学作品中,“熟睡的人”的脸孔往往模糊、虚弱,但在沈从文笔下,这个少年面目清秀,神态平和,给人安宁、恬淡之感。但文本中的虎雏给人的直观印象却并非如此。小说《虎雏》中作者如此描绘虎雏的外貌:“一副微黑的长长的脸孔,一条直直的鼻子,一对秀气中含威风的眉毛,两个大而灵活的眼睛”①,且写到这个少年“气派极伟大”,“勇敢如小狮子”,在这外表之下有一个“野蛮的灵魂”。“我”的六弟多次说到虎雏“心野得很”,是一个小土匪。在《虎雏再遇记》中沈从文也多次用“小豹子”这一比喻来描绘虎雏的形象。因此,虎雏带给读者的直观印象应该是强悍、精壮的,眼睛炯炯有神的,事实上虎雏正是如此,但沈从文在画中偏偏要以虎雏的另一个侧面,一个酣睡的少年来表现他,这显然并不是对人物形象的直接描绘,而是别有深意在其中的。

在小说《虎雏》中,沈从文塑造了一个逃逸于现代教育体系的少年形象。文中“我”心潮澎湃地要按照现代教育的培养模式来规划虎雏的人生,可两个月后即以失败告终,沈从文如此形容他的做法是将“一个野蛮的灵魂,装在一个美丽盒子里”②。在“五四”之后的启蒙话语之中,“熟睡的人”往往是麻木的国民与封闭的中国的象征,是作为启蒙的对立面而被批判的对象,如鲁迅则以叫醒“铁屋”之中“沉睡的人”来寓指知识分子的思想启蒙。沈从文也是一个现代知识分子,但显然,他的眼光与纯粹的启蒙视角有所不同。沈从文在《虎雏》中认为:当普通人以自身的物质基础和情感偏好作为标准,对与他们生活经历相异的湘西军人进行批评时,往往缺乏准确性。

................................

第三章 文学“识像”中湘西直感经验的书写 ........................... 36

3.1 湘西书写中的“现象”呈现 ................................. 36

3.1.1 散文中丰富而流动的生活图景 ........................... 36

3.1.2 小说中的“语象”如画 .................... 38

第四章 湘西直感经验书写的溯源 ............................ 46

4.1 还乡之旅与湘西还原 ............................... 46

4.1.1 符号化的湘西想象 .............................. 46

4.1.2 还原被遮蔽的复杂湘西 .......................... 47

结语 ................. 54

第四章湘西直感经验书写的溯源

4.1还乡之旅与湘西还原

4.1.1符号化的湘西想象

沈从文力图还原一个更加真实的湘西世界,或力图还原一个更加接近自己所见所闻所感的湘西世界。散文中身体体验与现场感的营造,小说的图像化叙事均是展现湘西原貌的途径之一,特别是在沈从文的散文创作中,文字和图像更为直接地承载着沈从文返乡过程中的即时性体验。沈从文曾在1947年写给张白的信中评价《湘行散记》这部作品借鉴了屠格涅夫《猎人日记》的叙述方法,将散文和小说糅合在一起,“使人事凸浮于西南特有明朗天时地理背景中,一切还带点‘原料’意味”①。“原料”意味则就是指回到湘西本身,还原和表现知觉的真实体验,揭示出一种原初的世界关联。在城市寓居十年之后,沈从文发现“湘西”一词已成为一种日趋凝固的文化符号。提到这一地区,人们想到的是历史、是虚构与传奇、是一成不变的遥远边地,但真实的世界、真实生活于其中的人却日益蒸发。

由于《桃花源记》的千古流传,乌托邦成为人们对湘西的固有印象之一,因此,在《桃源与沅州》一文中,沈从文开篇中就指摘讽刺了这种乌托邦想象:千余年来,读书人秉持着对于桃源一贯的印象,每当国家衰弱、发生战乱时,想做遗民的人必多,这文章也就增加了许多人的幻想,增加了许多人的酒量。有些心慕古桃源之名的“风雅”人,携带陶诗访幽探胜,真正踏上湘西,却只寻花问柳,附会典故①。在《一个戴水獭皮帽子的朋友》一文中沈从文也说到:“我坐在这样一个朋友的身边,想起国内无数中学生,在国文班上很认真的读陶靖节《桃花源记》情形,真觉得十分好笑”②。更有意思的是“我”的这位朋友“爱玩字画也爱说野话”,“有人称他为豪杰,也有人称他为坏蛋”,与《桃花源记》中朴素的遗民形象和传统的文人性格都相去甚远,在沈从文看来,这种性情才构成了一个“活鲜鲜的人”。

文学论文参考

..............................

结语

沈从文具有自觉的“语—图”互文意识,图像在沈从文的作品中并不是文字文本的可有可无的视觉性点缀,而是其不可分割的内核,其三十年代的湘西书写中表现出了“语—图”符号的良性互动。图像作为一种直接的表意行为,是对文字的一种有效补充。在沈从文的作品中,不管是风景画还是人物画,这些画作在积极应和文本的同时又将文字的语意进行了延伸,使得某些通过语言符号所不能传达出的诗意在图像中绽开,因此,图像在如实传达湘西直感经验的基础上又极大促进了文章诗意的生成。另一方面,沈从文的湘西书写中充满了对“现象”的呈现,“现象”的排列组合赋予了作品空间性,他的散文描绘了大量湘西人民真实的生活图景,小说则通过“语象”描绘呈现出如画的视觉性特点。

同时,沈从文对湘西的直感经验是他湘西书写的重要动力之一。当沈从文踏上返乡之旅,他有意使自己与任何的既定身份——新文学家、大学教师保持距离,才能在被固化为符号的风景之外,将自己的直感经验上升为主导声音。因此,沈从文的湘西直感经验体现了主体心灵与客观世界的交互,他在此过程中充分调动了个体的感官经验,在尽可能地呈现客观的湘西世界的基础上融入了自己的生命体验,以“乡下人”和“外来者”的双重视角重新“发现”湘西的常与变。

参考文献(略)