本文是一篇新闻媒体论文,本文综合运用话语分析、个案分析和数据统计等方法,抓取“东北文艺复兴”相关报道中重要的元素,包括“锈带”、“下岗潮”、“赵氏喜剧”以及英雄叙事、英雄旅程等集体记忆符号,从符号与叙事的视角,考察媒体如何将集体记忆与新闻框架进行历史和问题的有机衔接,进而揭示媒体构建“东北文艺复兴”现象的内在逻辑。

第一章 集体记忆形塑新闻框架的逻辑建构

第一节 “集体记忆”的理论视角

“集体记忆”这一概念最早由法国社会学家莫里斯·哈布瓦赫(Maurice Halbwachs)提出,他研究社会对记忆的影响时强调,记忆是在社会集体范围内来被理解的,并处于一个特定社会结构和文化的约束中。33传统研究普遍将“集体记忆”界定为社群对共享历史的共同理解,它不是一堆个体记忆简单累加而成的,而是在社群的社会交往和文化传递中不断建构和固化起来的。

根据已有研究可知,新闻传播领域的学者们对集体记忆的研究路径主要有两类:第一是从媒介建构的视角研究集体记忆,即重视媒介在事件发生时如何建构事件的问题;第二是从社会心理的视角研究集体记忆,即强调过去的符号化事件如何在现在社会中再现。34由于本文的研究重点涵盖新闻生产的多个层面,不仅聚焦新闻报道文本,还涉及社会与媒介环境,因此,本研究需要综合两个路径中的相关变量进行分析。

一、新闻传播学视角中的集体记忆:历史符号的调音策略

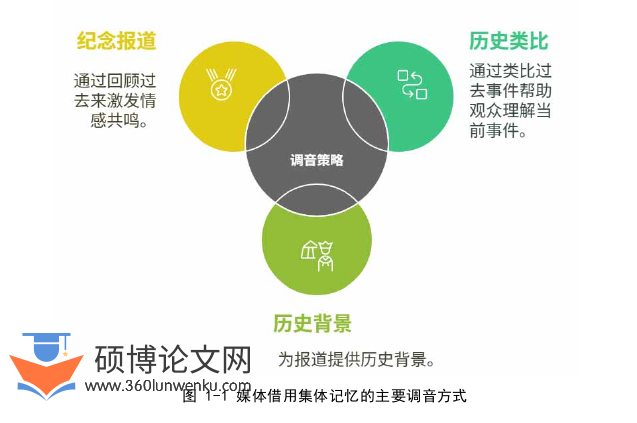

埃迪概括媒体借用集体记忆的调音方式主要可以分为以下三类:历史类比、历史背景和纪念性报道。37历史类比可以用从前类似的情境阐释当前的情境;背景报道则为该报道提供必要的历史性背景;纪念性报道则唤起人们对过去的缅怀,以表达认可或者表彰,如图 1-1所示。

新闻媒体学论文参考

........................

第二节 “新闻框架”的实践路径

对“东北文艺复兴”话题的媒介关注,其最直接、最主要的呈现方式即是围绕此概念的媒介话语实践。如果说这一话语实践行为的理论视角是环绕“集体记忆”展开,那么,在“认知”和“行动”的双重维度上架构起新闻框架,则是让媒介对“东北文艺复兴”的话语实践实现“集体记忆”面向的典型行为路径。

一、新闻框架赋能媒介话语实践

“新闻框架”这一概念最早可追溯至20世纪70年代,戈夫曼提出,框架是对事物进行理解的解析模式。421978年,塔克曼把框架概念引入新闻研究领域。然而,之后的大量研究过于注重概念在局部领域的适用性,但是忽略了全局,使得框架概念多种多样且模糊不清。43而且“尽管‘框架’在社会科学和人文学科中无处不在,但却没有任何关于框架理论的一般性论述能都确切说明框架是如何嵌入文本并在文本中体现出来的,或者框架是如何影响思维的。”44在新闻传播研究中,框架研究具有明显的复杂性和模糊性。为解决这一局限,恩特曼提出,“框架”实际是一种筛选行为,其在传递信息时筛选新闻事实的突出重点,通过界定问题、剖析原因、作出道德评价和给出解决方案等步骤影响受众对事物的认识和行为。45该定义为本研究提供了清晰的结构主义理论基础,从四个功能出发构建一个操作性强的新闻框架研究模型。

在“东北文艺复兴”现象的相关报道报道中,报道者对这一现象的描述必然受到东北独有的文化传统与历史实践的影响,也在持续地建构对于这一文化现象的理解与认同。“东北文艺复兴”作为歌手提出的个人话语,在被媒介使用与传播时,必然会被媒介限定与描述,反映媒介的观念。媒体作为日常传播最基本的信息载体,不仅是“东北文艺复兴”概念的传播者和推动者,也是话语框架的构建者。从《野狼 disco》的风靡,拓展到“新东北作家群”的崛起,再延伸到东北文艺作品。“东北文艺复兴”作为网络话语和民间话语,之所以能够从2019年诞生并持续到现在,并且广泛传播,媒介的话语实践发挥了重要作用。而媒体能够在“东北文艺复兴”报道过程中通过话语实践把历史记忆生动再现,源于在“东北文艺复兴”的新闻报道中,新闻媒体常用集体记忆叙事构建新闻框架,将历史事件与当下社会现实联系起来引导受众形成对东北文化的意义认知。

..........................

第二章 集体记忆形塑认知新闻框架

第一节 以“锈带”定义“东北问题”

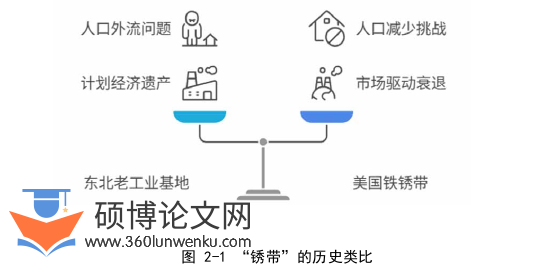

本节以“锈带”为切入点,将探讨媒体如何利用历史类比来界定“东北问题”。这种历史类比不仅让公众直观感受到经济衰退、人口外流等现实问题,也固化了“东北—工人—工业基地”的封闭叙事框架。

一、“锈带”的历史类比

“锈带”一词原是指美国的五大湖地区和德国鲁尔工业区,用来形容这些地区以重工业和制造业为主的传统老工业地带。随着经济发展和国际竞争,这些老工业地区衰弱萎靡,曾经富饶的城市转眼间布满锈迹,一派凋零的景象。五大湖区域一度作为美国工业革命的重要发源地,吸纳大批劳动力和资本,但随着经济结构的调整,加之国际竞争日益激烈,北美地区逐渐变成了“锈带”。锈带既意指工业制造场所物质意义上的损落,更指的是一代代心灵精神意义上的萎缩。例如,《华西都市报》的一篇书评中便直言不讳地将东北比作“锈带”,指出:“他们自己人生在上升的同时,他们所处的‘锈带’地区却有一种下沉感:经济的衰落、老龄化和人口外流……”文本

分析发现,有关“东北文艺复兴”的媒介话语实践通过大量运用“锈带”概念,以“铁锈”、“失落”、“颓废”等话语来摹状东北作为曾经辉煌的计划经济时代的产业之衰败,媒体通过这样的话语修辞及其符号化的形象建构,不仅使公众联想到经济衰退、人口流失等现实问题,还在无形中将东北塑造成一个背负沉重历史包袱的“工业废墟”。例如,通过对比美国五大湖区域的“铁锈带”,媒介进一步强化了“东北—工人—工业基地”这一封闭的历史空间叙事,进而不断放大东北衰败的印记。如图 2-1所示。

新闻媒体学论文怎么写

......................

第二节 以“下岗潮”和“赵氏喜剧”解释“复兴原因”

“下岗潮”与“赵氏喜剧”作为集体记忆的两个重要符号,深刻蕴含着“东北文艺复兴”现象背后的历史逻辑与文化情结。

首先,“下岗潮”作为计划经济向市场经济转轨的东北工业集体记忆,真实反映了东北工业盛极而衰的急剧改变,上个世纪九十年代大规模国企改革带来的“下岗潮”,使得曾经稳定而充满活力的工厂荒废,同时在工人群体中留下了深刻的社会创伤。借助“下岗潮”这一历史性事件,媒体给大众造成的对东北工业凋敝、人口流失和经济萧条的直观理解,带来负面情绪,也显露着旧制度消解过程必然要付出的代价,将东北贴上了“伤感怀旧”的文化标签,并为后面的“文艺复兴”蓄势等待。

其二,赵氏喜剧所体现出的东北流行文化中蕴涵了区域文化身份的二元复杂性。赵本山为代表的“东北喜剧”以其地气式表达和俚语化的语言体现东北人的幽默和诙谐,并在一定程度上构成了“铁岭–农民–东北”之间的刻板印象。媒体在大力宣传这一“喜剧化”叙事时,容易将东北文艺简单等同于传统且单一的形象,使得原本多元的文化内涵被固化为一种表层的文化符号。“赵氏喜剧”的广泛传播虽然唤起了民众对现代转型记忆的共鸣,但也在无形中掩盖了东北当前在多元转型和文化创新方面的潜在活力。

...................

第三章 集体记忆形塑行动新闻框架 ........................... 41

第一节 以“英雄人物”评价“社会责任” ............................... 41

一、“英雄人物”的原型特征 ..................................... 42

二、“社会责任”的价值取向 ...................... 45

第四章 集体记忆与“东北文艺复兴”媒介话语的价值审思 ................ 52

第一节 集体记忆的情感共鸣与价值驱动 ........................ 52

一、“怀旧”的情感共鸣提升地域价值 .................................. 52

二、“现代”的媒体记忆建立文化权威 ..................................... 54

结语 ................................... 62

第四章 集体记忆与“东北文艺复兴”媒介话语的价值审思

第一节 集体记忆的情感共鸣与价值驱动

进入21世纪后,工业化、市场化、全球化推动世界格局发生变革,一个地方的历史记忆在重塑的过程中可能被慢慢改写。“东北文艺复兴”这一复杂的文化现象,也在这一浪潮中逐渐浮现出来。而信息时代的媒体本身就是生产集体记忆的重要机制之一,无论是在认知框架亦或是行动框架中的话语实践,其呈现的价值与意义都是不言而喻的。

一、“怀旧”的情感共鸣提升地域价值

在上个世纪末与新千年之初,中国的东北老工业基地开始发生经济发展与社会转型的历史巨变。在计划经济体制下的东北三省,随着市场经济体制的改革,大批国营企业关门、工业停工,开始变得满目疮痍。与美国的五大湖区“锈带”有相似之处,后者叙述了一个工业衰落而城市荒芜萧条的意象。受此比喻的鼓舞,大众传媒开始用“锈带”喻指东北在经济发展过程中所存在的经济转型困境,并由此把老工业基地和一批锈迹斑斑、败落萧条的城市景观联系在了一起。

人们怀念过去是一种普遍心理,因此在报道东北文艺复兴中,“锈带”“下岗潮”等历史符号,经过精心的设计,融入到报道之中,为受众提供一条既情感化又事实性的解释通道,即引导受众回顾东北的经济发展以及文化复兴的历史,并进而帮助受众认识到当代东北文艺复兴的社会责任。例如,2019年10月28日,《新闻晨报》刊登了一篇题为《东北文艺复兴了吗》的评论文章。文章先从音乐领域的“年度神曲”《野狼disco》入手,继而谈及文学界的网红作家双雪涛和班宇,再到影视界的“赵氏喜剧”,并回顾了2011年的电影《钢的琴》和2014年的《白日焰火》。作者在结尾处指出,“东北文艺复兴”也许只是一种意外的表达方式。12从这里,我们看到“东北文艺复兴”被界定为一种以东北地域为背景的文艺现象,后续一些媒体更是将这一概念延伸,用于为诸多与东北相关的文艺作品和艺术家“打上标签”,如铁岭脱口秀演员李雪琴、电影《通往春天的列车》《东北虎》、电视剧《双探》《胆小鬼》、非虚构文学《张医生与王医生》、歌曲《漠河舞厅》等。

..........................

结语

本文基于“集体记忆”与“新闻框架”的理论,拓展出一套针对“东北文艺复兴”的话语实践分析路径,并利用这一分析路径对2019-2024年间的227篇相关报道进行了综合研究。

研究发现,自“东北文艺复兴”概念提出以来,传播媒介主要通过“集体记忆形塑新闻框架”的方式进行着“东北文艺复兴”的媒介话语实践和意义表达。一方面,媒体通过调音策略运用“锈带”历史类比定义问题,并以“下岗潮”和“赵氏喜剧”背景解释原因,形成了“东北文艺复兴”媒介话语实践的认知新闻框架,强化了公众对区域负面问题的识别;另一方面,媒体借用英雄原型和英雄旅程的叙事,塑造出具有道德指向的英雄形象,进而构建出“东北文艺复兴”媒介话语实践的行动新闻框架,为公众提供了克服逆境、推动文化复兴的道德范式和实践建议。

但是,在厘清“东北文艺复兴”媒介话语实践方式和路径基础上,必须对其作出深刻的价值考量。信息时代的媒体不再是从前单纯的信息载体,同样也是生产集体记忆的重要机制之一。在对“东北文艺复兴”呈现和报道的过程中,“怀旧”的情感共鸣极大地提升了全社会对东北地域的价值关照,但“集体记忆”的媒介表达绝不仅仅只停驻在单纯的怀旧层面,“怀旧”的确催生对地方文化复兴的渴望,但这种渴望中内蕴的是更重要的“现代”价值诉求。无论采取何种表现方式,媒体的话语实践能够实现昨天、今天与明天的有机关联,用优秀的文化机理筑牢中国人前世今生的温暖世界,才是媒体借用“集体记忆”关照“东北文艺复兴”更重要的价值所在。

参考文献(略)