本文是一篇新闻媒体论文,笔者认为《时报》社会新闻在报道女性的过程中,从社会和文化的角度出发,关注底层女性的命运,发现新兴女性的身影,反映出在彼时社会文化碰撞和冲突过程中女性主体意识的觉醒,同时通过对女性形象的建构,消解了传统社会对女性的刻板印象,发现了时代变迁过程中的进步女性,关注了她们的发展,发现了她们的力量,帮助女性从家庭走向社会,提升地位,得到解放。

第1章绪论

1.1研究缘起

女性作为一个重要的社会议题,长期以来受到广泛地关注。在我国,关于女性形象的研究兴起较晚,1995年联合国第四届世界妇女大会在北京召开以后,女性主义思潮深入中国,女性形象研究逐渐成为了一个涉及新闻学、传播学、文学、社会学等多个学科交叉的研究领域。

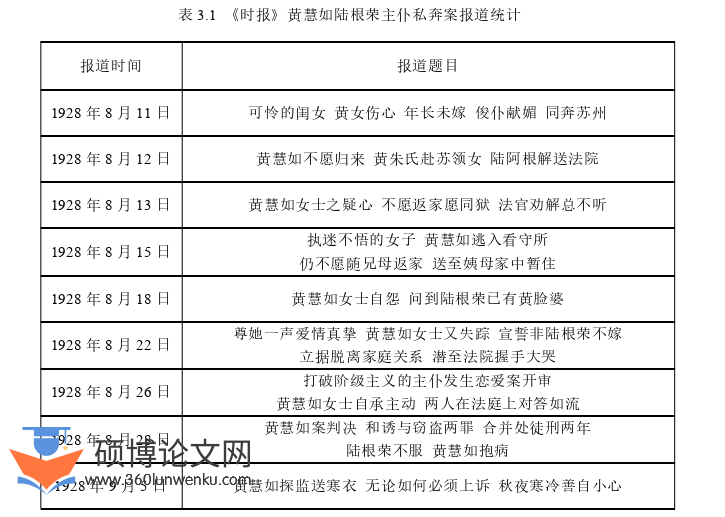

大众媒介对女性的形塑折射出女性在文化层面的话语转换,而不同时期的媒介受到社会环境和社会意识形态的影响,所塑造出来的女性形象也是不尽相同的。自二十世纪初西方女性主义思想传入中国以来,我国女性意识开始觉醒。《时报》作为上海早期与《申报》、《新闻报》并立的三大报之一,见证和记录了1904年至1939年以来上海政治经济文化的变迁,反映了当时上海社会意识形态的更迭。上海《时报》通过大篇幅的社会新闻报道,对这一时期的女性进行了描绘和塑造,通过对女性的描绘和表达,建构出了具有明显表征的女性形象,折射出二十世纪二三十年代上海新旧社会文化、社会意识形态的碰撞和融合。本文选取1921年—1939年的《时报》社会新闻作为研究对象,分析《时报》社会新闻对民国时期女性形象的呈现和建构。

新闻媒体论文怎么写

.......................

1.2研究目的和意义

1.2.1研究目的

本文选取1921年—1939年上海《时报》社会新闻中关于女性的报道作为研究对象,通过对文本内容的分析,试图探究以下问题:上海《时报》社会新闻建构了怎样的女性形象?上海《时报》社会新闻是如何建构女性形象的?上海《时报》社会新闻对女性形象的建构有何意义?

1.2.2研究意义

形象是文化的载体,大众媒介作为社会文化的重要生产者和公共话语空间,通过对女性形象的呈现,建构女性的媒介形象,揭示出女性形象与社会文化的内在关系。研究上海《时报》社会新闻对女性形象的呈现,能够在一定程度上厘清女性媒介形象建构的具体路径,揭示《时报》女性形象的建构与民国时期上海社会文化发展的内在关系。

此外,目前学术界对《时报》的研究较少,相比于《申报》或《新闻报》而言,《时报》是一块亟待开发的沃土。通过检索关于《时报》的相关研究成果可以发现,目前学术界对《时报》的研究多集中于关于《时报》的新闻业务转型和对《时报》时评、专刊等方面的研究。对《时报》社会新闻的研究,也局限于社会新闻的“黄色化”,并未对《时报》社会新闻所登载的内容进行研究分析。本文选择《时报》社会新闻中有关女性的报道,分析其中的女性形象,探究女性形象建构及其背后的意义,具有一定的价值。

......................

第2章《时报》社会新闻的发展概况

2.1黄伯惠时期《时报》业务转型

《时报》自创刊至终刊,其中以狄楚青、黄伯惠两位报人经营为界限,以1921年为节点。前期狄楚青经营时期,以报刊业务为重点,对《时报》进行了独创性改革。针对业务革新,前期《时报》业务改革首先从报纸形式入手,对版面样式、栏目设置和布局、标题制作、标点字号等方面进行了独创性改革,并且对时评、专电、通讯等新闻业务进行了革新。

黄伯惠接办以后,除了报馆人事变动和形式上的变化,报刊内容的变化是黄伯惠时期《时报》业务转型的重点。这一时期的《时报》着重刊登体育新闻和社会新闻,注重以消遣娱乐性内容吸引读者。

2.1.1转型后《时报》的办报风格

黄伯惠接手后的《时报》,与前期狄楚青主持时期的办报风格迥然不同。狄楚青时期,推崇革新报界舆论,并且以“时评”著称,敢说敢言,对时事的颇具独到见解的评析赢得了大量的读者。

与前期《时报》重视时事政治和评论不同,黄伯惠时期很少发表社论、时评等文章,甚至采取对政治有意回避的态度。实际上,为了一改《时报》在接办之初的颓势,黄伯惠决心走一条与狄楚青完全不同的路。经黄伯惠接手的《时报》,已经从脱离保皇派走向独立经营的文人报,再次蜕变为商人报。这一时期的报刊风格,淡化了政治色彩,强化了消闲意识,将社会新闻和体育新闻作为报纸内容的重点,采取大报“小报化”的策略,开始模仿西方赫斯特所走的“黄色新闻”路线。

..........................

2.2黄伯惠时期《时报》社会新闻的发展

黄伯惠时期《时报》社会新闻发展十八年之久,在发展的过程中,既注重新闻的社会效果,经常登载报道具有重大社会意义和影响的新闻事件,映照社会现实,同时注重社会新闻报道的文学性,在报道的过程中常以文学化的标题制作和写作手法,吸引读者注意。时报业务转型之后,经历十八年的发展,以其版面和内容的发展为主线,主要可以划分为四个阶段。第一阶段为萌芽期(1921年—1922年),第二阶段为发展期(1923年—1926年),第三阶段为成熟期(1927年—1934年),第四阶段为衰退期(1934—1939年)。

2.2.1“黄报”时期社会新闻的发展轨迹

1.萌芽期(1921年—1922年)

黄伯惠接手报刊之初,《时报》风格并未有太大变化,基本沿袭狄楚青时期的报刊风格,版面内容编排也承袭前期的形式。接手之初,黄伯惠并未真正掌握《时报》的实际工作,仍由狄楚青主政。接办之初时,报上仍只能看到零星分布于本埠新闻中的社会新闻。

以1921年11月16日《时报》第6237号为例,该日《时报》共出三大张共计12个版面:第一版为广告;第二版为国内专电、特约电及译电、快信、公电、世界要闻和广告一栏;第三版为广告半版、时论、命令、国外专电;第四版为广告;第五版为世界要闻(二)、国内要闻、各省消息;第六版为各县消息、来件、时评;第七版为商情;第八版为广告;第九版为本埠新闻,以时政新闻、和教育新闻为主;第十版为本埠新闻、时评和公布栏;第十一版为广告,第十二版为小时报。当日社会新闻总计有《刑家木桥大火后之救济》、《前晚老北门内之火警》、《青云里开枪案之复讯》、《车夫因愤自缢之验明》四则。从内容上看,以火灾、偷盗为主,题材单一,内容简单。从形式上看,在表现手法和标题制作方面基本为陈述性语句,并无煽情色彩。

.................................

第3章 《时报》社会新闻女性形象呈现 ............................................ 22

3.1 《时报》有关女性社会新闻的统计描述 .................................... 22

3.1.1 《时报》有关女性社会新闻的报道密度 .............................. 22

3.1.2 《时报》有关女性社会新闻的报道类别 .............................. 23

第4章 《时报》社会新闻中的女性形象建构 .................................... 48

4.1 《时报》社会新闻中女性形象的类别建构 ................................ 48

4.1.1 女性正面形象的建构 ............................................................... 48

4.1.2 女性负面形象的建构 ............................................................... 49

第5章 《时报》社会新闻建构女性形象的文化审视与现代意义 .... 55

5.1 《时报》社会新闻建构女性形象的文化审视 ............................ 55

5.1.1 媒介的男性主宰和女性话语缺失 ........................................... 55

5.1.2 女性主体意识的觉醒和崛起 ................................................... 56

第5章《时报》社会新闻建构女性形象的文化审视与现代意义

5.1《时报》社会新闻建构女性形象的文化审视

文化审视是对文化现象进行批判性分析和思考的过程。通过对《时报》建构女性形象这一文化现象进行观察和分析,能够深入探究其中的内在逻辑和价值观念,以及所反映出的社会问题和思想倾向,发现《时报》社会新闻建构女性形象的价值意义及存在的问题。

5.1.1媒介的男性主宰和女性话语缺失

“在绝大多数的文明社会中,主流的传播是一种男性表达。在大众媒介中,女性和男性被赋予了不同的特征,以男性文化为主导的文化制度还排除了女性的艺术、诗歌、游戏和电影等。”①也就是说,在男权社会中,媒介是由男性所主宰的,整个媒介话语都属于一种菲勒斯中心话语,即男性中心话语。在这个意义上,“女性注定要遭到象征符号上的消解,即被责难、被琐碎化,或根本不被呈现。”

在二十世纪二三十年代,男性在媒介中占据主导地位,他们控制着媒介的发展方向,掌握着媒介发展的资源,并且在媒介领域中发挥着至关重要的作用。在新闻报道的过程中,从审题、采写、审核到最后发表,整个过程全部都由男性控制,这就无可避免地以男性视角出发看待女性。女性如何被呈现于受众眼前,取决于男性对女性的了解和想象。“大众媒介则通过议程设置将女性符号化为“她者”和“被看”的人,观赏性成为衡量女性的唯一价值指标,而独立人格、自我意识、权利意识则被强力地压制在私人领域”③,女性在媒介话语权方面存在明显的缺失。

新闻媒体论文参考

...............................

结语

本文通过选取上海《时报》1921年——1939年间的社会新闻作为研究样本,采用构造周抽样的方法,对《时报》社会新闻中的女性形象进行研究。通过对《时报》社会新闻建构了什么样的女性形象,《时报》社会新闻是如何建构女性形象的,《时报》社会新闻建构女性形象的意义等方面进行具体探讨分析。研究发现,《时报》社会新闻建构的女性形象,总体来说是偏向于传统的,但是在一定程度上仍然展示出女性进步、自由、敢于斗争的一面。

《时报》社会新闻从正面形象和负面形象两个方面着手对女性形象进行了呈现,建构出忠贞贤良的家庭妇女,投身教育事业、热心社会事务、参与经营工商、组织成立社团及从事新兴职业的走向社会的进步女性以及追求自由婚恋的青年女性等积极形象,同时也展示了违背伦理的荡妇、命运凄惨的受害者以及违法犯罪的嫌疑人等负面形象。

《时报》社会新闻建构的女性形象,表现出一种处于理想与现实之间的矛盾状态,她们处于传统中国社会的束缚之中,却一直在为挣脱传统思想的枷锁,实现自身的家庭理想和社会理想而努力改变。这些女性在这种矛盾状态之中斗争,一部分女性走出家庭,走向社会,她们身影开始被发现、被关注、被重视。

《时报》通过报道女性在社会发展中所扮演的角色,在追求进步、实现社会化的自我过程中所产生的社会贡献,强调了女性的重要性,从而建构了一种充满活力、有担当的女性形象。在《时报》建构女性形象的过程中,也存在着一些问题,处于男权领域下的大众媒介,在对女性的报道过程中不可避免地暴露出了传统社会中对于女性存在的一些偏见,在报道内容的选题上和报道过程的字句间,都显示出男女地位不平等的状态,同时反映出女性形象在大众媒介中的符号缺失。

参考文献(略)