一、绪论

1.1 研究背景

发行可转债是我国上市公司进行融资的一种手段。该债券持有者有选择权,能够依照在发债时当事双方的约定,在可转债的附加条款中按给定价格,在有效期间内将持有的可转换债券转为普通股票。债权人有选择执行和不执行的权力,当债券持有者不选择转换为股票,可于普通债券持有到期时,在流通市场实现二次交易。若债券持有者认为公司未来发展前景较好,目前的股价低于自身实际价值时,可以在宽限期限后使用转换权转成股票。一般来讲,可转债的利率比普通债券低,因此企业可以发行可转债以降低融资成本。

1992 年底,中国宝安股份公司成功发行价值 5 亿元的宝安转债,并于次年 2月在深交所挂牌上市。但由于当时我国整体的资本市场还不成熟,因此第一次可转债的试发行转股失败。2001 年,证监会陆续颁布《上市公司发行可转换债券实施办法》、《关于做好上市公司可转换债券发行工作的通知》。至此,国内转债市场已形成了相对完备的监管体系。

2017 年,可转债开启新篇章,由于采取了信用申购,转债市场出现井喷现象。2016 全年,整个市场只有 11 家上市公司进行可转债融资,总规模达 212 亿元。而 2017 全年,转债发行规模达到 2646.4 亿元。因此,将 2017 年作为观察近些年的可转债市场的分水岭。投资者可将 2017 年前的可转债市场和 2017 年后的市场分开看待。而研究可转债融资对上市公司绩效的影响对我国目前的资本市场发展也具有长远的意义。

....................

1.2 研究意义

从我国目前的市场融资环境来看,间接融资是一个主流方式,直接融资市场中,股权融资远大于债权融资,主要原因在于一方面通过发债对于公司自身要求较高,另一方面发债加大公司的负债率,所以上市公司更多时候选择股权融资。

而可转债是指带有转股权利的一类公司债券,具备股权和债权的双重特征,转股之前可转债的投资者为发行方的债权人,转股后则变为股东。因此,可转债既有债券的特征,又兼具股票的特点。可转债的引入和发展丰富了资本市场的投融资方式,联动了债券和股票市场,为金融市场带来了更多的创新。

对于公司来说,可转债作为再融资的一种方式,可转债解决了公司现金流不足的问题;另外,在条款的设计上,可转债的发行公司可根据自身的情况,灵活的设计发行的时间,转股价格等,最终设计出能实现公司利益最大化的债券;最后,因为可转债具备期权的特性,因此未来投资者选择转股时能减少对股价的冲击,降低股价的波动。 对投资者而言,可转债的出现使得投资者有更多投资选择。可转债作为公司债券,是由证监会体系创设,主要在交易所市场发行、上市与交易。可转债其本质就是一种债券,但可转债多了一个期权,使得利率普遍低于普通债券,其中利率缺口可以理解为购买期权所付出的成本。而这个期权的存在使得投资者的投资风险降低。

对于可转债的研究,国内较关注的是可转债发行对公司股价的影响,以及可转债如何定价等方面的问题。而本研究从发行可转债后公司经营绩效变化的视角,探讨进行可转债融资对公司经营绩效的影响,设置了对照组进行对照分析,为上市公司今后使用可转债这一金融衍生工具提供实践参考,为投资者在可转债投资方面提供相应参考,对我国可转债方面的研究提供实际的论证支撑,推动可转换债券在融资市场的应用。

..........................

二、 中国可转债的发展历程与市场特点

2.1 中国可转债的发展历程

在上世纪 90 年代,国外市场发行了第一笔可转债,并获得迅速发展,而我国的可转债市场相对而言还是发展比较缓慢,甚至有一段时间是停滞状态。直到2017 年定向增发的发行规定趋严,同时证监会对可转债的申购方式做出了修改,从资金申购变为信用申购。从投资者角度来看进入可转债市场的资金门槛降低了,所以可转债市场被越来越多的投资者选择,近些年进而快速发展起来。我国的可转债市场发展可分为四个阶段: (一)萌芽阶段(1992-1997 年)

我国最早于 1991 年 8 月发行琼能源用可转债,而我国第一只上市公司发行的可转债为 1992 年 11 月深宝安发行的宝安可转债。但是因为当时整个资本市场体系还不成熟,市场对于可转债的认知不足,所以宝安可转债转股失败。这个影响一直持续多年,到 1997 年前也只有少数的可转债在海外进行发行。国内的可转债市场几乎停滞。

(二)试点阶段(1997-2005 年)

1997 年 3 月,我国针对可转债市场颁布的第一个规范性文件即《可转换公司债券管理暂行办法》,它不仅仅针对上市公司做出了规定,还允许准备上市的重点国有企业发行可转债,比如茂炼转债、丝绸转债、南化转债。2001 年,关于可转债的发行以及实施的相关文件被颁布,意味着我国的可转债市场的监管体系开始建立。在这个阶段中,最大的特点是监管体系逐渐完善,上市公司可以参照相关的标准去发行可转债,而这些标准能够对发债主体进行一定的约束和指导。但是这里面的细节条款仍需要完善,如 ROE 的要求等都需要市场的检验。

2002 年,我国 A 股市场总共发行了 5 只可转换债券,募集的资金总量达 40亿元以上,但是在 2002 年以前,沪深两市总体的可转债募集金额才 50 亿左右,这个数据说明了可转债市场发展是非常缓慢的。2002 年后,又因股市情况低迷导致可转债市场沉寂。2005 年我国为了解决股票市场流通股和非流通股的问题提出了股权分置的方案,这个方案让二级市场受到更多关注,而一级市场特别是可转债市场陷入低迷,2005 年无一支新债发行。2006 年,中国证监会发布《上市公司证券发行管理办法》,进一步促进了再融资的发展,可转债市场出现了一定程度的回温。

..............................

2.2 中国可转债的市场发展特点

我国的可转债首次进入大众视野最早可以追溯到 20 世纪 90 年代,当时我国对于可转换债券融资的相关文件还没有正式出台。一些企业甚至包括一些上市公司,尝试发行可转换债券来获得资金,并且还利用国际资本市场通过可转债募集了部分资金。可以认为,我国股票市场发展之初,可转债市场就进入到人们的视野里。到 2020 年底,可转债市场上共有可转债 396 只。存量金额为 5322.05 亿元,属于小众市场。

事实上,经过 2003 年至 2014 年长达 12 年平稳缓慢发展后,可转换债券市场在 2015 年跌至冰点。2015 年,可转换债券存量 6 只,总规模 200.74 亿元。不过,也应该看到,自 2015 年以来,可转债市场一直处于扩张通道中。2015 年至 2020 年,分别发行可转换债券 3 只、11 只、53 只、96 只、153 只和 213 只,当年发行规模分别达到 98 亿元、212.52 亿元、949.67 亿元、795.72 亿元、2703.63亿元和 2754.11 亿元。2018 年以来,随着可转债市场政策约束明显放松,整个市场规模明显扩大,总存量由 2017 年的 66 只增加到 2020 年底的 396 只,总规模达 5332.05 亿元。

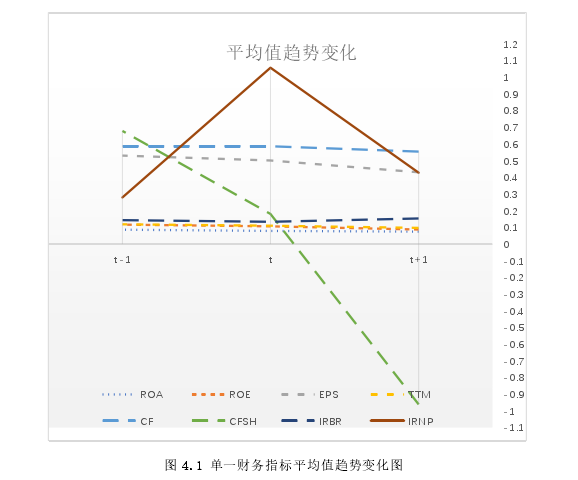

图 4.1 单一财务指标平均值趋势变化图

三、可转债融资对绩效影响的相关原理分析 ........................... 15

3.1 可转债解释 ................................................... 15

3.2 可转债发行对上市公司绩效影响的理论分析与研究假说 ............. 15

四、 上市公司可转债发行前后经营绩效的变化研究 .................... 19

4.1 样本数据来源和经营绩效指标的选取 ............................. 19

4.1.1 样本数据的选取及来源...................................... 19

4.1.2 经营绩效指标选取.......................................... 20

五、可转债发行对上市公司经营绩效影响的实证分析 ................... 33

5.1 可转债融资后公司经营绩效的变化 ............................... 33

5.1.1 发债组公司的绩效检验 ..................................... 33

5.1.2 发债组和对照组的绩效检验 ................................. 38

五、可转债发行对上市公司经营绩效影响的实证分析

5.1 可转债融资后公司经营绩效的变化

5.1.1 发债组公司的绩效检验

本节主要以前文提及的在 2010-2016 年间符合要求的 36 家发债组公司,及2017 到 2018 年间满足要求的 58 家发行可转债公司为研究样本,分析公司在发行前后一年综合绩效的变化。

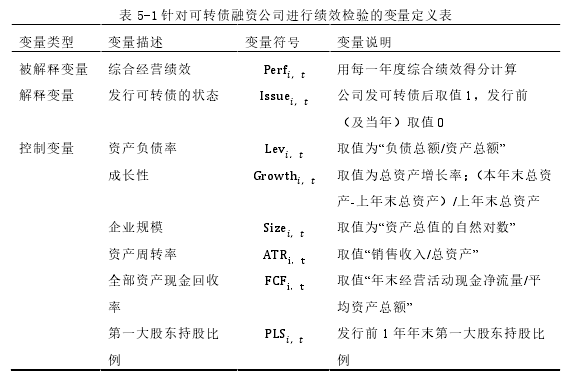

运用主成分分析,计算出每一年度样本公司的综合绩效得分,把它作为被解释变量Perfi,t,并在回归模型中进行检验。其中 i 表示某一公司,t 表示某一年。Issuei,t作为虚拟变量,表示样本公司的发行状态,公司发行可转换债券后 1 年数据取值为 1,发行当年及前 1 年取值为 0。

由于公司在发行前后的规模、风险、成长性以及自由现金流都发生了较大变化。因此,本节的解释变量为是否发行可转债(Issuei,t)。同时将资产负债率(Levi,t)、总资产成长性(Growthi,t)、规模(Sizei,t)、第一大股东(PLSi,t)、资产周转率(ATRi,t)、全部资产现金回收率(FCFi,t)作为控制变量予以控制以及控制Year(年份)与Industry(行业)固定效应。

论文的数据选取均来自 wind,东方财富数据库。其中在对样本数据选取时,由于金融保险业盈利模型较为特殊且融资较为频繁,因此将这类行业公司剔除。为避免实证结果受到发行前后其他融资行为影响,同时将可转债发行前后 1 年采用其他方式融资的公司剔除,最后得到发债样本组。

表 5-1 针对可转债融资公司进行绩效检验的变量定义表

...............................

六、结论及建议

我国的可转债市场从萌芽到快速发展仅仅花了 20 多年时间,我们从无到有,在不断地试错和不断地完善中,到现在可转债被越来越多的发行人和投资人所青睐。在关注可转债融资给发行人和投资者带来好处的同时,也应该关注它自身会存在的问题。本文选取了 2010 年到 2018 年间发行可转债的上市公司进行研究,同时对在 2010 年到 2016 年间发债的公司匹配两类可比公司作为对照,在分析相关理论后进行实证研究,得到以下结论。

第一,在 2010 到 2016 年间,发行可转债对公司的经营绩效会产生显著的负面影响,即发债公司在获得融资后的一年里,其经营绩效出现明显下滑。同时与两类对照公司相比,在融资后的一年里其综合经营绩效下滑的幅度大于两类可比公司。而在 2017 年到 2018 年间发行可转债的上市公司,其发行状态的变化对公司经营绩效影响是不显著的。

第二,本文首先选取了总资产报酬率、净资产收益率、每股收益、营业净利率、每股经营活动现金净流量、每股股东自由现金流、营收增长率、净利润增长率这八个财务指标用于衡量公司经营绩效。2010 到 2016 年间的发债组根据这八个指标研究自身发债前后的变化,以及发债组与两类可比公司进行对照比较,发现这八个指标都呈现不同状态,其中 ROA,ROE 都出现下滑状态。同时运用了主成分分析的方法得到综合经营绩效指标,通过回归分析发现,在融资后的一年内,可转债的优势是没法对公司的经营绩效起作用。对公司的绩效考察可能需要长期验证。

第三,公司在发债前期进行的盈余管理行为是影响公司绩效变动的重要原因。在分析引起可转债融资前后经营绩效变化的原因时,发现发行可转债的公司在融资前正向的盈余管理对发行后公司绩效下滑有显著影响。发债前期,公司为了达到证监会对盈利指标的相关要求,对财务指标进行了人为的利润调增,进而对公司经营绩效产生影响。同时,在可转债发行后的存续期间,管理者可能为了达到转股的目的会进行相应的利润操纵,发债后一年的盈余管理和公司绩效变化呈现正相关。

参考文献(略)