1 引言

1.1 研究背景

21 世纪以来,以中国为代表的发展中国家经济迅速崛起,自 2000 年至 2010 年我国 GDP 从 10.03 万亿元增长至 41.21 万亿元,年均增长率为 15.18%,2010 年中国赶超日本成为世界第二大经济体。近年来经济增速放缓,我国 2011 年至 2017 年 GDP年均增长率为 9.32%,仍领先同期全球 GDP 增速——2.8%,我国经济发展的成就举世瞩目。同时,经济增长伴随的环境问题也接踵而至。人民消费水平的提高使得对美好环境提出了更高的要求,尤其是 1998 年的特大洪水灾害之后使人们深刻认识到不能一味地寻求经济增长,与自然和谐共生才是长久之计,兼具经济与生态功能的森林资源的保护与利用必然会受到民众与政府的关注。

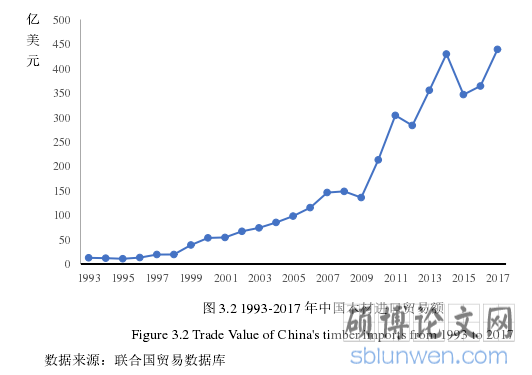

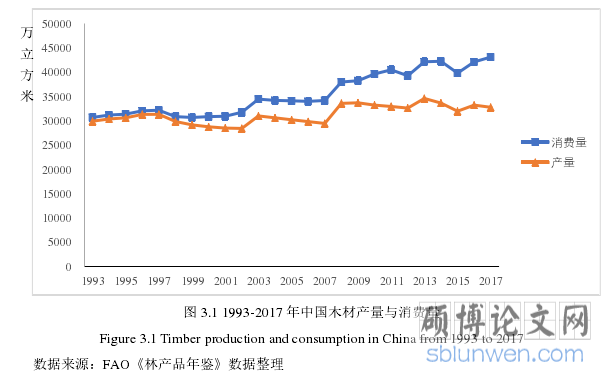

作为一种战略资源,我国的初级加工木材——原木、锯材等一直依赖进口。依据2017 年林业统计年鉴数据,我国森林面积达 2.08 亿公顷,森林资源总量大、居世界前列,但是森林覆盖率不足五分之一,仅为 21.63%,虽较往年有所提升,但仍低于世界平均水平。曾经森林砍伐大面积扩张、对生态环境的忽视使人们尝到了破坏环境的苦果,我国于 1998 年实行天然林保护工程,这使我国森林面积和森林蓄积量都不断提升,大大地保护了中国森林资源的主体——天然林。森林资源中幼林比例偏高,进而人工林自然逐步替代天然林满足国内木材需求。但由于中国人工林森林蓄积量低、林地面积不如天然林,无法供给大径材的木材。进入 21 世纪,中国原木消费量已达1 亿 m3以上,木材需求的不断增加与保护森林资源、限制采伐的供需矛盾使得中国逐步依赖进口木材。我国木材的对外依存度以从 90 年代的 10%以下增长到 2017 年的约 45%。木材的进口对于满足国内木材产品的需求起着重要作用,保证木材进口贸易的稳定性显得格外重要。

............................

1.2 研究意义

1.2.1 理论意义

传统的国际贸易理论表明满足一定的成本优势或者资源禀赋优势时,一段贸易关系只要建立,就会一直持续下去。但在实际贸易过程中,往往有“零值现象”——一段时间内,贸易并不是一直进行下去,会有中断贸易的情况发生。经典的国际贸易理论探究了贸易为何会产生,对产业间贸易、产业内贸易的发生等都有了详尽地分析,但这些都并未讨论贸易中断的情况,而现阶段还没有关于贸易持续时间的系统的研究体系。贸易的持续时间是从微观视角出发,分析贸易情况的动态变化。本文从国家-国家-产品层面角度,利用 K-M 生存分析法测算中国木材进口贸易的持续时间,并且使用离散时间的 Logit 模型定量分析影响中国木材进口贸易持续时间的因素,这为后续贸易持续时间的研究奠定了基础。

1.2.2 现实意义

木材是保障经济增长与发展的一种战略性资源,而我国 2017 年木材的对外依存度已经达到近 45%。原木作为一种初级加工的木材,在我国深加工林产品的产业中具有重要作用。2017 年,我国已经成为原木进口量最多的国家。但是近年来各国加强了对原木、锯材等初级木材出口的限制,比如关税措施或者非关税措施。这些贸易壁垒的形成都对我国木材可持续进口有一定的影响。贸易关系的持续时间指的是一国或一个地区与另一国或地区从开始贸易联系到贸易中断的时间长度。各种贸易关系在不断建立的同时也伴随着贸易关系的破裂,一般来讲,一段贸易关系的持续时间越长,代表这段贸易关系越为稳定。根据我国依赖初级木材进口的现状,为了使我国木材进口贸易稳定发展,本文研究木材贸易的持续时间,并探究究竟哪些因素会影响持续时间、增加贸易中断的概率,以此来促进我国木材贸易的可持续发展。

.......................

2 理论基础及概念的界定

2.1 理论基础

传统国际贸易理论并未研究贸易中断的情况,但其对于解释贸易活动产生的原因有较好的推动作用,尤其是要素禀赋理论,对后文实证分析提供了理论基础;国家竞争优势理论讨论了贸易中断的情形,在产品层面和国家层面对本文有启示作用;引力模型对于后文研究影响贸易持续时间模型具有指导作用。本节将对这些理论进行详尽阐述。

2.1.1 要素禀赋理论

要素禀赋理论由赫克歇尔、俄林于 20 世纪初被提出,简称 H-O 理论。该理论否定了劳动是唯一生产要素的假定,基于一系列简单的假设前提,旨在通过一国生产要素的丰裕程度来解释国际贸易的产生和进行贸易的类型。要素禀赋理论中的生产要素包括自然资源、劳动、资本等在生产活动过程中必须投入的要素;要素价格是指生产要素的使用费用或报酬;要素丰裕度也称要素禀赋,是指一国所拥有的两种生产要素的相对比例,要素丰裕度可以通过要素的总量比例或者要素的相对价格来判定某种生产要素是否丰裕。

赫克歇尔和俄林以要素禀赋来描述一国拥有生产要素的数量。当一国某要素的供给比例大于其他国家、该要素的相对价格低于其他国家,则代表这个国家的该要素是丰裕的、具有相对优势的。该理论的思想是某种商品的相对价格差异是国家间对该种商品进行贸易的基础,而商品价格的差异是由国家不同的生产要素禀赋所造成的。

在要素的供求决定要素价格的关系中,要素供给是主要的。在各国要素需求一定的情况下,各国不同的要素禀赋对要素相对价格产生不同的影响:相对供给较充裕的要素的相对价格较低,而相对供给较稀缺的要素的相对价格较高。因此,国家间要素相对价格差异是由要素相对供给或供给比例不同决定的。

要素禀赋理论认为,一国应该出口大量使用该国相对丰裕、便宜的要素生产的产品,进口密集使用该国相对稀缺、昂贵的要素生产的产品,这带来跨产业的专业化分工。

要素供给不同会使得使用该要素的成本不同,产品价格的比较优势是产生国际贸易的基础。要素禀赋理论是国际贸易理论的重要分支,是比较优势理论基础上的一大进步。该理论对于本文研究中国木材进口持续时间的影响因素中选取国家资源禀赋变量具有指导作用。

...........................

2.2 概念的界定

木材是传统的战略物资,随着我国经济的发展、房地产业的兴起、人民生活水平的提高,我国每年木材消耗量呈快速增长态势。人们对木材的需求实际上是对最终产品例如家具、纸制品等的需求,这些最终产品是由未加工或者初级加工的资源型产品作为原材料经历复杂加工得来的。广义的木材包括原木和以原木为原材料的木质林产品,包括锯材、单板、胶合板、刨花板等林产品。狭义的木材仅指原木,是从森林中直接获得的木材产品。我国对各种木质林产品的需求都超过了国内供给,主要是由于国内木材加工的原料稀缺。我国森林资源总量大,但森林质量参差不齐、人均森林面积较低,可利用木材仍低于世界平均水平,加上我国 1998 年开始实施严格的天然林保护和限伐措施,我国可用于加工生产的森林资源完全不够满足国内的需求。进口原木等初级木材产品是满足国内需求的必然选择。

本文所研究的木材,不仅仅是指原木,本文根据联合国粮食及农业组织的分类,研究对象木材包括原木、锯材和其他原材。这三类是经过简单加工的木材资源,是制作其他木材制品的原料。原木是原条按照一定长度、标准所截成的木段,根据联合国贸易数据库(UN Comtrade)的分类标准,原木对应 HS4403 的产品;锯材是指原木通过纵向或剖面切据、厚度超过 6 毫米的成材,对应 HS4406、HS4407 的产品;其他原材也是原材料的一部分,包括木质燃料、木炭(因燃烧而碳化的木材)、木片和碎料(专门加工成碎片可用作制浆制纤维板或燃料的木材)、剩余物(加工林产品的剩余物),对应贸易数据库中的 HS4401、HS4402、HS4404、HS4405。

本文研究的持续时间概念来源于生存分析法中的生存时间,生存时间最先应用于医学、生物学等领域,是指个体的生存时间或者患病后痊愈的时间,生存时间不仅可以用来研究有生命的个体,在无生命体征的领域例如经济学等经过实践证明也可应用。在生物学中,生存现象代表一个生物个体的存活或死亡;在医学领域,生存现象代表病人的痊愈或复发。贸易关系的持续时间是指贸易双方从贸易关系的建立到中断所经历的时间,本文所研究的产品层面贸易关系的持续时间是指中国自某一出口国从开始木材进口贸易到贸易中断(中间没有间隔)之间的时间长度。

.............................

3 中国木材进口贸易的现状分析................................. 17

3.1 中国木材产量与消费量现状...................... 17

3.2 中国木材进口贸易现状............................ 18

4 中国木材进口持续时间的测算.............................. 24

4.1 生存分析法............................. 24

4.2 生存率和风险率的估计........................... 24

5 中国木材进口持续时间的影响因素....................... 33

5.1 离散时间生存分析模型的建立...................... 33

5.1.1 连续时间的 Cox 比例风险模型 ............................. 33

5.1.2 离散时间生存模型.......................... 34

5 中国木材进口持续时间的影响因素

5.1 离散时间生存分析模型的建立

5.1.1 连续时间的 Cox 比例风险模型

Besedes 在 2006 年首次将生存分析法应用到贸易领域,提出贸易的持续时间问题,采用非参数方法的 K-M 生存分析法计算 HS6 分位美国进口贸易,由于持续时间、贸易中断即“零值现象”无法用传统贸易理论解释,于是采用基于连续时间的半参数法Cox 比例风险模型研究哪些因素会影响贸易的持续时间。后来研究贸易持续时间的大部分学者均采用连续时间 Cox 比例风险模型的实证分析方法分析贸易持续时间的影响因素。

(1)大量贸易数据的重叠问题。国际贸易时间的统计以多以年为单位,贸易的持续时间也是离散数据——年的形式。因此很多贸易关系持续时间会出现一样的大小。而应用连续时间数据的 Cox 比例风险模型将会导致回归系数估计的偏差。

(2)不可观测的异质性问题。在分析选取影响风险率的变量时,很难将所有对生存时间有影响的因素考虑在内,这种情况下,Cox 比例风险模型无法解决回归模型中存在的不可观测的异质性问题,这会导致回归结果的偏差。

(3)比例风险模型的不适用。比例风险是 Cox 比例风险模型的前提条件,这一假设指在任一时点上某个因素对个体的风险率的影响是相同的。显然这并不符合实际情况。同时,不可观测的异质性因素的也会使解释变量对风险率的影响随时间而变化。

..........................

6 对策建议及结论

6.1 结论

本文首次利用生存分析法研究1993-2017年中国木材产品进口的贸易持续时间问题,经过测算得出全样本的进口贸易持续时间平均值为 6 年,中位值为 2 年,这以所研究的时间区间 25 年来讲,我国木材进口持续时间较短。在分地区和分产品层面的生存时间的测算中,我国与欧洲的贸易关系数最多,我国进口阔叶材的贸易段数明显高于针叶材,并且这两组的测算结果也具有持续时间较短的特点。全样本、分地区、分产品这三种分析都具有明显的“门槛效应”,即在第一年贸易中断的可能性偏高,随着贸易持续时间的不断增加,贸易双方掌握的信息越发充分,这会使得贸易关系中断的可能性下降,贸易关系较为稳定。

本文选取国家层面的双边 GDP 乘积、出口国人均 GDP 水平、双边地理距离、贸易对象国是否为内陆国家、是否与中国签订自由贸易协定、进口来源国的森林面积等变量和产品层面的初始贸易额、贸易历史等变量,分析这些变量是否会对贸易持续时间有影响。对各变量经数据处理后进行离散时间的 Logit 模型回归,得出进口来源国的 GDP 水平越高、人均 GDP 越高、与中国的地理距离越近、内陆国家、森林资源禀赋丰富、与中国签订自由贸易协定、初始贸易额越大、存在贸易历史等因素都有利于加强中国与外国的木材贸易联系,降低贸易中断的可能性。为了检验模型的稳健性,对相同的样本采用 Probit 模型和 Cloglog 模型进行分析,得出的计量结果在符号和显著性水平上与 Logit 模型基本一致,Logit 模型设定是合理的。

参考文献(略)