1 绪论

1.1 研究背景

1.1.1 现实背景

(1)全球价值链分工已经成为当今世界经济发展的主要特征和趋势

当今世界发展的主要特征和趋势已不再是简单的资本和劳动力等生产要素的跨国跨地区流动,而逐渐演化为国际产业的重新分工,形成全球价值链分工体系。这种分工形式是一种“片断化”的价值链分工体系,即将一个产业链条划分为不同的生产环节,每一个生产环节可能位于不同的国家或地区,也就是说一个产品的完成是多方协作的结果。具体表现在以下三个方面。

首先,全球价值链分工是在国际要素的合作下完成。通常来说,一个国家或地区很难或者说不必具备完整的工业体系,原因是一个完整的工业体系具有复杂性,涉及的部门或者要素也很多,而一国不可能在工业生产中所有投入要素上都具有比较优势,这就涉及到需要同其他国家或地区建立生产联系,进行要素合作,从而逐渐促进了全球价值链分工的形成。从国际贸易的角度看,这一跨国跨地区的要素合作实际上就是初级品和中间品在国家间的贸易交换,通过贸易的手段使得要素在全球范围内流动、合作,最终共同完成同一产品的研发、生产和销售,这一现象我们将其描述为“价值链分工贸易”。

1.1 研究背景

1.1.1 现实背景

(1)全球价值链分工已经成为当今世界经济发展的主要特征和趋势

当今世界发展的主要特征和趋势已不再是简单的资本和劳动力等生产要素的跨国跨地区流动,而逐渐演化为国际产业的重新分工,形成全球价值链分工体系。这种分工形式是一种“片断化”的价值链分工体系,即将一个产业链条划分为不同的生产环节,每一个生产环节可能位于不同的国家或地区,也就是说一个产品的完成是多方协作的结果。具体表现在以下三个方面。

首先,全球价值链分工是在国际要素的合作下完成。通常来说,一个国家或地区很难或者说不必具备完整的工业体系,原因是一个完整的工业体系具有复杂性,涉及的部门或者要素也很多,而一国不可能在工业生产中所有投入要素上都具有比较优势,这就涉及到需要同其他国家或地区建立生产联系,进行要素合作,从而逐渐促进了全球价值链分工的形成。从国际贸易的角度看,这一跨国跨地区的要素合作实际上就是初级品和中间品在国家间的贸易交换,通过贸易的手段使得要素在全球范围内流动、合作,最终共同完成同一产品的研发、生产和销售,这一现象我们将其描述为“价值链分工贸易”。

其次,参与全球价值链分工的国家和地区所获得的贸易利得存在差异性。根据“微笑曲线”,增加值更多地集中在价值链的两端,分别是研发环节和品牌、营销环节,而中间的生产加工环节的增加值最低。因而,参与价值链不同环节的国家或地区所获得的利润存在着明显差异。通常,发达国家由于具备资本优势和技术优势,因而牢牢把握着价值链两端,而将生产环节主要放在具有资源优势和劳动力优势的发展中国家,但生产环节的低附加值特性使得这些国家大量的劳动力要素投入下,仍难获得较高的利润。

最后,比较优势决定了一国参与价值链分工的利益。价值链两端的研发环节和品牌、营销环节往往具有资本密集和技术密集特性,因而需要大量的资本、技术等高级生产要素的投入,而其通常具有稀缺性,因而该要素的收益相对较高。对发达国家来说,这些要素是充足的,但是在发展中国家却不尽然,且发展中国家的劳动力多处于生产环节,因此基于劳动力优势参与价值链分工,将获得相对较少的利益。

最后,比较优势决定了一国参与价值链分工的利益。价值链两端的研发环节和品牌、营销环节往往具有资本密集和技术密集特性,因而需要大量的资本、技术等高级生产要素的投入,而其通常具有稀缺性,因而该要素的收益相对较高。对发达国家来说,这些要素是充足的,但是在发展中国家却不尽然,且发展中国家的劳动力多处于生产环节,因此基于劳动力优势参与价值链分工,将获得相对较少的利益。

...............................

1.2 研究意义

1.2.1 现实意义

本研究的现实意义在于从我国的特殊国情出发,对我国经济逐步走向比较优势陷阱这一问题的解决提供了若干思路。1978年以来,我国充分发挥着劳动力资源优势,若长此以往则会导致我国的产业竞争力和市场风险的抵御力下降,这些问题的出现预示着我国为避免走入比较优势陷阱,急需采取积极的应对措施。但是随着丝绸之路经济带倡议的提出,丝绸之路经济带价值链分工体系逐渐形成,参与到丝绸之路经济带价值链分工贸易中无论对中国还是其他沿线各国来说,都是一个契机,有助于解决我国的比较优势陷阱问题。本文将对我国参与丝绸之路经济带价值链分工贸易的特征事实和我国比较优势的动态演变进行考察,并对我国参与丝绸之路经济带价值链分工贸易与动态比较优势的匹配性强弱进行分析,基于动态比较优势与价值链分工贸易的匹配机制,试图得到促进我国价值链分工贸易与动态比较优势相协调的策略,对解决当前面临的现实问题具有一定的意义。

1.2.2 理论意义

本研究具有重要的理论意义,体现在以下四个方面。

第一,关于价值链分工的定义与内涵,众多学者从不同的角度对其进行了完善和延伸,但目前还没有学者对价值链分工贸易下一个定义,它实际上是从国际贸易的角度来描述全球价值链分工,因此,本文在总结和创新的基础上对价值链分工贸易的概念做了尝试性的界定,为后续学者的研究提供一个参考和思路。

第二,在对价值链分工贸易与动态比较优势及其匹配性相关的文献进行梳理时,发现研究二者的文献很多,但是还没有学者针对价值链分工贸易与动态比较优势的匹配性及协调策略这一问题进行研究,本文将填补这一领域研究中的空白。

第三,在分析价值链分工贸易与动态比较优势的匹配机制时,本文基于BRS理论模型的相关推论来分析该匹配机制,这不仅为将来的学者研究类似问题提供了一个参考,也深化了对BRS理论模型的认识。

第四,本研究丰富了价值链分工理论、动态比较优势理论以及稳定匹配理论。

.............................

2 理论基础及文献综述

2.1 理论基础

2.1.1 总出口价值增值分解理论

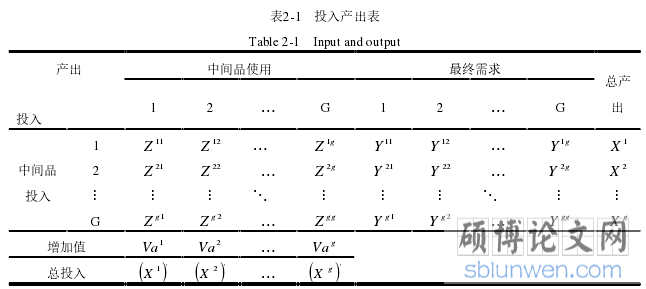

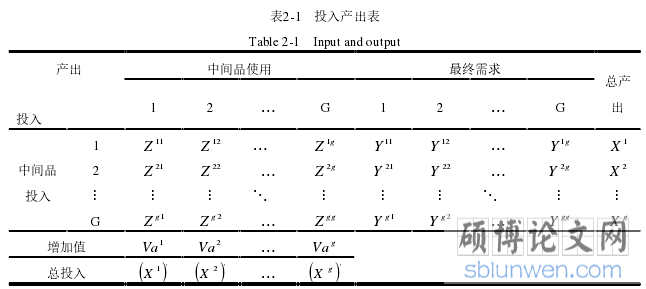

用投入产出表来描述G个国家、N个部门的世界经济结构,如表2-1所示。

学者们主要从技术进步、要素结构变动和福利效应三个视角出发来分析动态比较优势(韩民春、徐珊,2009)[7]。从技术进步视角出发的研究,以格罗斯曼(Grossman)和埃尔普曼(Helpman)[8]提出的动态两国贸易与增长模型为代表,认为企业利润最大化行为产生了内生的技术进步,即强调了技术进步的内生性。从要素结构变动视角出发的研究,以雷布津斯基定理(Rybczynski Theorem)[9]为代表,认为在商品价格不变的条件下,一种要素存量的增加会导致密集使用该要素的产品总量增加,如果该产品为出口型产品,则会提高该国的出口贸易量。从福利效应视角出发的研究,以雷丁(Redding)[10]为代表,为了解决是基于现有的低技术产品比较优势参与国际分工还是重点发展具有潜在比较优势的高技术产业这一发展中国家普遍面临的问题,他在克鲁格曼和卢卡斯(Lucas)的基础上,以生产率动态化为前提来对里卡多(Ricardo)贸易模型进行扩充,形成动态比较优势理论模型。本文将在雷丁的动态比较优势理论的基础上开展研究。

..............................

2.2 文献综述

2.2.1 关于价值链分工贸易的研究

本文所研究的价值链分工贸易实质上是从贸易的角度来描述价值链分工,因此其概念提出及相关测度都将在价值链分工相关研究的基础上来进行。

(1)价值链分工贸易的概念

国外学者主要是从生产的角度来刻画全球价值链分工。如Jones和Kierzkowski(1990)[11]认为把生产过程进行分离并散布在不同的地域空间内的分工状态就是全球价值链分工;此后Hummels(1998)[12]从国际垂直专业化分工的角度出发,认为全球价值链分工就是有两个及以上的国家在产品各阶段生产的过程中提供价值增值,且至少有一个国家所出口的产品使用了进口的中间品。Arndt和Kierzkowski(2001)[13]认为全球价值链分工就是指生产的各环节由于进行了跨界重组,是通过跨界生产网络来形成的,这一网络可以由单一企业或多个企业分工共同完成。

而国内学者主要从产品和要素的角度来刻画全球价值链分工。张二震、方勇(2004)[14]认为当国际分工发展到零部件、工序分工时,会显著增加中间品,这种以要素为界限的中间品分工就是全球价值链分工,他是从要素的角度提出来的。从产品角度出发的研究,以卢锋(2004)[15]为代表,认为全球价值链分工就是产品生产中不同工序在国家或地区间分散化而形成的跨区域生产链条。此外,曹明福、李树民(2005)[16]等综合考虑Hummels以及国内其他学者的观点之后,认为全球价值链分工是由于一种产品的生产在多国分工合作下共同完成,进而它是一种伴有中间品进口和最终产品出口的国际分工形式。

尽管国内外学者们对全球价值链分工的描述存在差异,但是其本质特征是一样的,包括三个方面,一是产品生产被分为若干个工序或环节;二是价值链上的各生产环节被跨国转移,各国或地区以各自的比较优势来参与分工;三是伴随着大量的中间品在国家或地区间流动,在贸易领域表现为中间品贸易。

.............................

1.2 研究意义

1.2.1 现实意义

本研究的现实意义在于从我国的特殊国情出发,对我国经济逐步走向比较优势陷阱这一问题的解决提供了若干思路。1978年以来,我国充分发挥着劳动力资源优势,若长此以往则会导致我国的产业竞争力和市场风险的抵御力下降,这些问题的出现预示着我国为避免走入比较优势陷阱,急需采取积极的应对措施。但是随着丝绸之路经济带倡议的提出,丝绸之路经济带价值链分工体系逐渐形成,参与到丝绸之路经济带价值链分工贸易中无论对中国还是其他沿线各国来说,都是一个契机,有助于解决我国的比较优势陷阱问题。本文将对我国参与丝绸之路经济带价值链分工贸易的特征事实和我国比较优势的动态演变进行考察,并对我国参与丝绸之路经济带价值链分工贸易与动态比较优势的匹配性强弱进行分析,基于动态比较优势与价值链分工贸易的匹配机制,试图得到促进我国价值链分工贸易与动态比较优势相协调的策略,对解决当前面临的现实问题具有一定的意义。

1.2.2 理论意义

本研究具有重要的理论意义,体现在以下四个方面。

第一,关于价值链分工的定义与内涵,众多学者从不同的角度对其进行了完善和延伸,但目前还没有学者对价值链分工贸易下一个定义,它实际上是从国际贸易的角度来描述全球价值链分工,因此,本文在总结和创新的基础上对价值链分工贸易的概念做了尝试性的界定,为后续学者的研究提供一个参考和思路。

第二,在对价值链分工贸易与动态比较优势及其匹配性相关的文献进行梳理时,发现研究二者的文献很多,但是还没有学者针对价值链分工贸易与动态比较优势的匹配性及协调策略这一问题进行研究,本文将填补这一领域研究中的空白。

第三,在分析价值链分工贸易与动态比较优势的匹配机制时,本文基于BRS理论模型的相关推论来分析该匹配机制,这不仅为将来的学者研究类似问题提供了一个参考,也深化了对BRS理论模型的认识。

第四,本研究丰富了价值链分工理论、动态比较优势理论以及稳定匹配理论。

.............................

2 理论基础及文献综述

2.1 理论基础

2.1.1 总出口价值增值分解理论

用投入产出表来描述G个国家、N个部门的世界经济结构,如表2-1所示。

学者们主要从技术进步、要素结构变动和福利效应三个视角出发来分析动态比较优势(韩民春、徐珊,2009)[7]。从技术进步视角出发的研究,以格罗斯曼(Grossman)和埃尔普曼(Helpman)[8]提出的动态两国贸易与增长模型为代表,认为企业利润最大化行为产生了内生的技术进步,即强调了技术进步的内生性。从要素结构变动视角出发的研究,以雷布津斯基定理(Rybczynski Theorem)[9]为代表,认为在商品价格不变的条件下,一种要素存量的增加会导致密集使用该要素的产品总量增加,如果该产品为出口型产品,则会提高该国的出口贸易量。从福利效应视角出发的研究,以雷丁(Redding)[10]为代表,为了解决是基于现有的低技术产品比较优势参与国际分工还是重点发展具有潜在比较优势的高技术产业这一发展中国家普遍面临的问题,他在克鲁格曼和卢卡斯(Lucas)的基础上,以生产率动态化为前提来对里卡多(Ricardo)贸易模型进行扩充,形成动态比较优势理论模型。本文将在雷丁的动态比较优势理论的基础上开展研究。

2.2 文献综述

2.2.1 关于价值链分工贸易的研究

本文所研究的价值链分工贸易实质上是从贸易的角度来描述价值链分工,因此其概念提出及相关测度都将在价值链分工相关研究的基础上来进行。

(1)价值链分工贸易的概念

国外学者主要是从生产的角度来刻画全球价值链分工。如Jones和Kierzkowski(1990)[11]认为把生产过程进行分离并散布在不同的地域空间内的分工状态就是全球价值链分工;此后Hummels(1998)[12]从国际垂直专业化分工的角度出发,认为全球价值链分工就是有两个及以上的国家在产品各阶段生产的过程中提供价值增值,且至少有一个国家所出口的产品使用了进口的中间品。Arndt和Kierzkowski(2001)[13]认为全球价值链分工就是指生产的各环节由于进行了跨界重组,是通过跨界生产网络来形成的,这一网络可以由单一企业或多个企业分工共同完成。

而国内学者主要从产品和要素的角度来刻画全球价值链分工。张二震、方勇(2004)[14]认为当国际分工发展到零部件、工序分工时,会显著增加中间品,这种以要素为界限的中间品分工就是全球价值链分工,他是从要素的角度提出来的。从产品角度出发的研究,以卢锋(2004)[15]为代表,认为全球价值链分工就是产品生产中不同工序在国家或地区间分散化而形成的跨区域生产链条。此外,曹明福、李树民(2005)[16]等综合考虑Hummels以及国内其他学者的观点之后,认为全球价值链分工是由于一种产品的生产在多国分工合作下共同完成,进而它是一种伴有中间品进口和最终产品出口的国际分工形式。

尽管国内外学者们对全球价值链分工的描述存在差异,但是其本质特征是一样的,包括三个方面,一是产品生产被分为若干个工序或环节;二是价值链上的各生产环节被跨国转移,各国或地区以各自的比较优势来参与分工;三是伴随着大量的中间品在国家或地区间流动,在贸易领域表现为中间品贸易。

.............................

3.1 我国参与丝路经济带价值链分工贸易的特征事实 ........................... 19

3.1.1 出口结构特征 ................................. 19

3.1.2 参与度特征 ................................. 21

4 我国参与丝路经济带价值链分工贸易与动态比较优势的匹配机制 ................................ 49

4.1 BRS 理论模型概述 .............................49

4.1.1 BRS 一般理论模型 ..................................... 49

4.1.2 BRS 理论模型的重要推论 ......................... 53

5 我国参与丝路经济带价值链分工贸易与动态比较优势匹配的协调策略 .................................... 61

5.1 国家层面的协调策略 ..................................... 61

5.1.1 促进经济增长,推动外贸产业升级 ................................ 61

5.1.2 改善制度质量,营造良好贸易环境 ........................ 62

5 我国参与丝路经济带价值链分工贸易与动态比较优势匹配的协调策略

5.1 国家层面的协调策略

5.1.1 促进经济增长,推动外贸产业升级

我国经济的增长将推动外贸产业升级,外贸产业基于新的比较优势参与更高附加值的生产活动,此时,我们认为该外贸产业参与价值链分工贸易与自身的动态比较优势得到了稳定的匹配,并将获得更高的贸易利得。我国经济增长将从以下三个路径来推动外贸产业升级。第一个路径是我国经济的持续增长将通过增加研发投入来促进外贸产业相关的生产工艺技术水平来推动外贸产业的升级。在该路径下,要协调二者的匹配关系,可采取以下几条措施:一是要确保研发资金的充裕,足够满足研发人员在购买研发设备及其他研发项目上的开支;二是要设立专项研发资金管理平台,严格把控研发资金的流向,避免研发资金的浪费,以对研发资金流形成严格的监管;三是要合理分配研发资金到不同的技术领域,不能只着力发展某几项技术,而应促进科技成果的多样性和多领域性。

第二个路径是我国经济持续增长下居民人均收入的提高扩大了对高技术产品的需求,通过拉动内需推动外贸产业升级。在该路径下,要协调二者的匹配关系,可采取以下几条措施:一是加大对高技术产品的宣传力度,让居民对高技术产品的性能有深入的了解,提高居民对高技术产品消费的效用,从而扩大需求;二是可适当调整最低工资水平,增加居民的人均可支配收入,因为通常高技术产品的价格远高于同类可替代的低技术产品的价格,只有当居民有足够的可支配收入时,才会选择购买相对价格更高的高技术产品。

第三个路径是我国经济持续增长将提升本国的国际地位,从而为嵌入更高的价值链环节提供了便利,并且可以获得更多的技术溢出,进而推动外贸产业升级。在该路径下,要协调二者的匹配关系,可采取以下几条措施:一是激励具有比较优势的外贸产业积极地参与国际生产分工,这一参与包括前向参与和后向参与两类,前向参与即我国的外贸产业积极地为其他经济体提供产品供给,后向参与即我国的外贸产业积极地为其他经济体提供产品需求,通过高技术产品的引进,获得技术溢出,提升外贸产业的科技水平;二是外贸产业应积极寻求技术上的突破,

在吸收引进技术的基础上寻求创新,为形成新的动态比较优势提供源源不断的动力。

在经济持续增长这一背景下,上述措施的落实将有效促进外贸产业的升级,其本质是动态比较优势的提升,相比较之前的产品,生产一单位新的具有比较优势的产品,得到的利润将更高,外贸产业将转换产品生产,出口新的高附加值产品到丝路沿线其他国家,从而获得更多的外贸利润,实现匹配的价值。

............................

在经济持续增长这一背景下,上述措施的落实将有效促进外贸产业的升级,其本质是动态比较优势的提升,相比较之前的产品,生产一单位新的具有比较优势的产品,得到的利润将更高,外贸产业将转换产品生产,出口新的高附加值产品到丝路沿线其他国家,从而获得更多的外贸利润,实现匹配的价值。

............................

6 研究结论与展望

6.1 研究结论

在全球价值链分工这一世界经济发展趋势下,我国一直基于劳动力资源优势参与国际分工,导致经济逐渐走向比较优势陷阱,为了规避这一问题,并抓住“丝绸之路经济带倡议”所带来的机遇,需要促进我国产业获取动态比较优势,并依据动态比较优势来参与丝路经济带价值链分工。如何实现我国参与丝绸之路经济带价值链分工贸易与动态比较优势的匹配是本文亟需解决的问题。

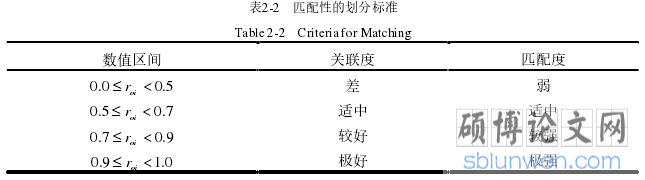

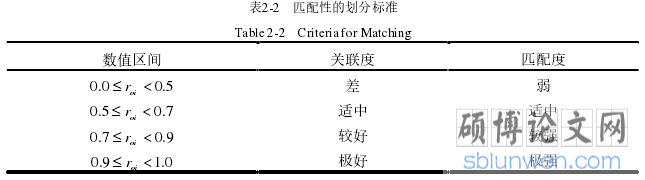

针对上述这一问题,本文的主要研究内容如下:(1)以2010-2017年丝绸之路经济带39国为研究对象,从出口增加值结构、价值链参与度和价值链地位三个角度出发,对我国参与丝绸之路经济带价值链分工贸易的特征事实进行了考察;(2)利用新RCA指数和分布动态法对我国各行业比较优势的动态变化进行了分析;(3)利用灰色关联分析法对我国参与丝绸之路经济带价值链分工贸易与动态比较优势的匹配性现状进行了分析;(4)基于BRS理论模型,对我国参与丝绸之路经济带价值链分工贸易与动态比较优势的匹配机制进行了分析;(5)在匹配机制分析的基础上,针对匹配性检验结果所呈现出来的问题,提出相应的政策建议。具体结论如下:

6.1 研究结论

在全球价值链分工这一世界经济发展趋势下,我国一直基于劳动力资源优势参与国际分工,导致经济逐渐走向比较优势陷阱,为了规避这一问题,并抓住“丝绸之路经济带倡议”所带来的机遇,需要促进我国产业获取动态比较优势,并依据动态比较优势来参与丝路经济带价值链分工。如何实现我国参与丝绸之路经济带价值链分工贸易与动态比较优势的匹配是本文亟需解决的问题。

针对上述这一问题,本文的主要研究内容如下:(1)以2010-2017年丝绸之路经济带39国为研究对象,从出口增加值结构、价值链参与度和价值链地位三个角度出发,对我国参与丝绸之路经济带价值链分工贸易的特征事实进行了考察;(2)利用新RCA指数和分布动态法对我国各行业比较优势的动态变化进行了分析;(3)利用灰色关联分析法对我国参与丝绸之路经济带价值链分工贸易与动态比较优势的匹配性现状进行了分析;(4)基于BRS理论模型,对我国参与丝绸之路经济带价值链分工贸易与动态比较优势的匹配机制进行了分析;(5)在匹配机制分析的基础上,针对匹配性检验结果所呈现出来的问题,提出相应的政策建议。具体结论如下:

(1)我国参与丝绸之路经济带价值链分工贸易的特征如下:a.从 2013 年到 2017 年,我国商品和服务总出口增加值结构总体稳定,且以国内增加值为主,占出口总增加值的 80%以上,其中,以最终商品和服务出口中所包含的增加值最多,占总出口增加值的 40%以上;其次是被其他国用来生产最终产品和中间产品的中间品出口增加值,分别占出口增加值的 20%左右;出口隐含的第三国增加值也相对较多,占总出口增加值的 10%左右。b.丝绸之路经济带倡议提出以前,我国对丝路其他国家生产的中间投入品的供给程度相对较低,而需求程度相对较高,总体参与度处于中等水平;倡议提出后,我国在丝绸之路经济带价值链分工贸易中的参与度只发生了微小的变化,总体参与程度仍较低,处于中低下水平;纵向来看,从 2010 年到 2017 年,我国对中间品进口的需求增加,总体参与度呈稳中有增趋势,且前向参与度高于后向参与度;从产业的角度来看,我国服务业在丝路经济带价值链分工贸易中的参与度总体来说最高,其次分别是制造业和初级产业。c.我国 2010-2017 年期间在丝绸之路经济带价值链分工贸易中的地位处于中下游位置,排名靠后;在 2010 年,我国三大产业的价值链地位差异明显,但是在 2011年之后,我国三大产业的价值链地位基本没有差异,且随着时间的推移,我国各产业价值链地位的攀升或下滑情况不明显。

参考文献(略)