1 绪论

1.1 选题背景与研究意义

1.1.1 选题背景

1.1.1.1 中国和中东欧重视互联互通

2012 年,中国和中东欧合作机制建立。2013 年,中国提出“一带一路”倡议,得到中东欧国家积极响应。中东欧是“一带一路”互联互通的重要节点,同时是中国和欧洲合作的重要组成部分,其中基础设施互联互通是中东欧多国都重视的合作领域。经过几年的发展,中国与中东欧国家的交通基础设施合作已取得多项成果,中国和中东欧“17+1合作”机制也更加成熟,双方合作也由“窗口期”向“战略机遇期”转变。

1.1.1.2 中东欧营销环境和投资前景好

中东欧国家人力资源丰富,同时生产要素成本低于西欧,经济市场发展日益完善,营销环境在世界营销环境排名中位居前列,其竞争力不断提高,具备开发潜力。伴随世界经济的恢复,中东欧投资环境进一步向好,已成为对世界各国极具吸引力的投资花园。中东欧大部分国家已加入欧盟,对中国来说,中东欧 17 国既是“一带一路”的重要一环,也是进入欧盟市场的桥梁,意义重大。

1.1 选题背景与研究意义

1.1.1 选题背景

1.1.1.1 中国和中东欧重视互联互通

2012 年,中国和中东欧合作机制建立。2013 年,中国提出“一带一路”倡议,得到中东欧国家积极响应。中东欧是“一带一路”互联互通的重要节点,同时是中国和欧洲合作的重要组成部分,其中基础设施互联互通是中东欧多国都重视的合作领域。经过几年的发展,中国与中东欧国家的交通基础设施合作已取得多项成果,中国和中东欧“17+1合作”机制也更加成熟,双方合作也由“窗口期”向“战略机遇期”转变。

1.1.1.2 中东欧营销环境和投资前景好

中东欧国家人力资源丰富,同时生产要素成本低于西欧,经济市场发展日益完善,营销环境在世界营销环境排名中位居前列,其竞争力不断提高,具备开发潜力。伴随世界经济的恢复,中东欧投资环境进一步向好,已成为对世界各国极具吸引力的投资花园。中东欧大部分国家已加入欧盟,对中国来说,中东欧 17 国既是“一带一路”的重要一环,也是进入欧盟市场的桥梁,意义重大。

1.1.1.3 中国交通基建资源优势

欧债危机后,核心欧盟国对中东欧投资锐减,且对资金使用过程中的监管更加严格,而中东欧国家基础设施老化严重,亟须更新,但其普遍缺乏资金和建设经验,对交通基础设施建设海外投资存在强劲需求;相对于中东欧国家,中国交通基建企业经验丰富,项目建设效率较高,中国基建技术、设备、原材料、劳动力等存在价格优势,中东欧国家欢迎中国资本的流入,并提供相关优惠政策。

欧债危机后,核心欧盟国对中东欧投资锐减,且对资金使用过程中的监管更加严格,而中东欧国家基础设施老化严重,亟须更新,但其普遍缺乏资金和建设经验,对交通基础设施建设海外投资存在强劲需求;相对于中东欧国家,中国交通基建企业经验丰富,项目建设效率较高,中国基建技术、设备、原材料、劳动力等存在价格优势,中东欧国家欢迎中国资本的流入,并提供相关优惠政策。

........................

1.2 国内外研究综述

1.2.1 国外研究综述

国外文献多为中国对中东欧整体投资的研究,关注中国对中东欧交通基础设施投资的学者及成果较少。萨尔米扎·彭恰,尤利亚·莫妮卡·奥埃赫列亚-欣卡伊指出中东欧国家对中国极具吸引力,同时中东欧国家也急需中国投资。文章基于中东欧国家 2003~2014 年的面板数据,研究中国对中东欧国家投资的影响因素,发现中国投资并不集中于政治风险低的国家,市场规模更大、自然资源丰富、对外开放程度较高的中东欧国家能够吸引更多中国投资[1]。

1.2 国内外研究综述

1.2.1 国外研究综述

国外文献多为中国对中东欧整体投资的研究,关注中国对中东欧交通基础设施投资的学者及成果较少。萨尔米扎·彭恰,尤利亚·莫妮卡·奥埃赫列亚-欣卡伊指出中东欧国家对中国极具吸引力,同时中东欧国家也急需中国投资。文章基于中东欧国家 2003~2014 年的面板数据,研究中国对中东欧国家投资的影响因素,发现中国投资并不集中于政治风险低的国家,市场规模更大、自然资源丰富、对外开放程度较高的中东欧国家能够吸引更多中国投资[1]。

Wade Jacoby 指出中国对中东欧的投资发展态势良好,分析中国在中东欧和欧盟 15国投资行为的区别:中国在欧盟 15 国投资以跨国并购为主,在中东欧投资以绿地投资为主,更加符合中东欧国情[2]。Rolf Alter 在分析中东欧投资环境时,提到在 1991-1993年期间中东欧国家颁布立法,为外来投资者提供方便,投资环境得到改善,但仍有不足,如金融市场不发达,缺少健全的银行系统,必要的商业基础设施相对欠缺[3]。Csilla Hany发现波兰投资政策较消极,导致本国外商投资量极少,而 1991 年波兰调整外商投资政策,积极吸引外国资本流入[4]。

Efraim Ori 研究了中东欧地区商业监管环境的主要特征,为中国企业投资提供相关政策建议[5]。Golonka Marta 认为近年来中国对中东欧投资力度和规模逐年加大,机遇与挑战并存,并通过梳理中海运投资波兰案例来说明企业在投资中出现的失误,以此警示相关企业[6]。Gerald Ollivier 研究中国高铁建设成本,综合比较得出中国高铁具备劳动力成本低、规模经济等优势[7]。Dumitresce Cornel George 以中东欧作为着眼点,重点分析适宜在罗马尼亚和塞尔维亚开展的合作领域,如基础设施建设项目及路线,拓展双方合作空间[8]。Moldicz and Tamas Novak 研究认为欧盟无法为中东欧提供充足资金,中东欧国家普遍存在融资问题,为中国投资中东欧提供了机会[9]。

述评:国外研究文献只在一定程度上反映出中国企业对中东欧投资的情况、机遇及中东欧的投资环境,文献较少,大部分从宏观层面展开,对投资中东欧地区可能遭遇的风险分析不全面。

..............................

述评:国外研究文献只在一定程度上反映出中国企业对中东欧投资的情况、机遇及中东欧的投资环境,文献较少,大部分从宏观层面展开,对投资中东欧地区可能遭遇的风险分析不全面。

..............................

2 相关概念与理论基础

2.1 相关概念

2.1.1 交通基础设施的界定

交通运输基础设施是指为完成客流和物流所需要的固定设施,按国家运输系统的构成,交通运输基础设施分为五类:铁路运输基础设施,公路运输基础设施,水路运输基础设施,空中运输基础设施,管道运输基础设施。囿于数据的可得性限制,本文只将 17国交通基础设施中的公路、铁路、机场及港口这几种典型的交通运输设施作为研究内容,其中高铁作为我国“一带一路”倡议的重要载体和战略产业,被作为重点研究内容。

2.1 相关概念

2.1.1 交通基础设施的界定

交通运输基础设施是指为完成客流和物流所需要的固定设施,按国家运输系统的构成,交通运输基础设施分为五类:铁路运输基础设施,公路运输基础设施,水路运输基础设施,空中运输基础设施,管道运输基础设施。囿于数据的可得性限制,本文只将 17国交通基础设施中的公路、铁路、机场及港口这几种典型的交通运输设施作为研究内容,其中高铁作为我国“一带一路”倡议的重要载体和战略产业,被作为重点研究内容。

2.1.2 对外直接投资的界定

根据中华人民共和国商务部、国家统计局、国家外汇管理局编订的《2017 年度中国对外直接投资统计公报》中的界定,对外直接投资是指我国企业、团体等在国外及港澳台地区以现金、实物、无形资产等方式投资,并以控制国(境)外企业的经营管理权为核心的经济活动。对外直接投资的内涵主要体现在一经济体通过投资于另一经济体而实现其持久利益的目标。

2.1.3 中东欧国家的界定

中东欧地区原是带有意识形态和政治色彩的地缘概念,现在的中东欧是近年来才兴起的一种称呼,中东欧国家指的是地理和政治上的中欧和东欧国家,本篇文章中的中东欧国家特指“17+1 合作”机制中的中东欧 17 个国家,包括希腊,波兰,罗马尼亚,保加利亚,塞尔维亚,拉脱维亚,阿尔巴尼亚,克罗地亚,捷克,斯洛伐克,波黑,黑山,立陶宛,匈牙利,爱沙尼亚,斯洛文尼亚,北马其顿,这 17 个国家中包括 12 个欧盟成员国和 5 个欧盟候选国。

.............................

2.1.3 中东欧国家的界定

中东欧地区原是带有意识形态和政治色彩的地缘概念,现在的中东欧是近年来才兴起的一种称呼,中东欧国家指的是地理和政治上的中欧和东欧国家,本篇文章中的中东欧国家特指“17+1 合作”机制中的中东欧 17 个国家,包括希腊,波兰,罗马尼亚,保加利亚,塞尔维亚,拉脱维亚,阿尔巴尼亚,克罗地亚,捷克,斯洛伐克,波黑,黑山,立陶宛,匈牙利,爱沙尼亚,斯洛文尼亚,北马其顿,这 17 个国家中包括 12 个欧盟成员国和 5 个欧盟候选国。

.............................

2.2 理论基础

2.2.1 比较优势理论

比较优势理论最早由大卫·李嘉图提出,强调国际贸易起因是基于相对技术及成本差别,而非绝对差别。比较优势不局限于国与国之间的贸易往来,还可以应用到国际投资领域,被投资方更倾向于接受具备相对比较优势的同行业投资,以免造成资源浪费。在中国对中东欧进行交通基础设施投资过程中,虽然中国交通基础设施建设不具备绝对优势,但具备成本、资金等比较优势,从而利于与中东欧各国开展大量的投资合作。

2.2.2 竞争优势理论

由迈克尔·波特提出,将企业竞争优势的概念应用到国家层次,探讨一国如何建立起竞争优势。波特的国际竞争优势模型包括四种决定因素,即生产要素条件,需求条件,相关和支持产业表现,企业战略、结构与竞争对手,两个辅助要素:政府行为与机遇,每个因素都会相互拉推影响到其它因素的表现,也因此被形象地称为“钻石模型”。本文使用钻石模型研究中国和中东欧基建领域发展状况,分析中国对中东欧交通基础投资的有利条件。

2.2.1 比较优势理论

比较优势理论最早由大卫·李嘉图提出,强调国际贸易起因是基于相对技术及成本差别,而非绝对差别。比较优势不局限于国与国之间的贸易往来,还可以应用到国际投资领域,被投资方更倾向于接受具备相对比较优势的同行业投资,以免造成资源浪费。在中国对中东欧进行交通基础设施投资过程中,虽然中国交通基础设施建设不具备绝对优势,但具备成本、资金等比较优势,从而利于与中东欧各国开展大量的投资合作。

2.2.2 竞争优势理论

由迈克尔·波特提出,将企业竞争优势的概念应用到国家层次,探讨一国如何建立起竞争优势。波特的国际竞争优势模型包括四种决定因素,即生产要素条件,需求条件,相关和支持产业表现,企业战略、结构与竞争对手,两个辅助要素:政府行为与机遇,每个因素都会相互拉推影响到其它因素的表现,也因此被形象地称为“钻石模型”。本文使用钻石模型研究中国和中东欧基建领域发展状况,分析中国对中东欧交通基础投资的有利条件。

2.2.3 乘数理论

乘数理论是凯恩斯学派宏观经济理论赖以建立的重要基石之一。凯恩斯认为,投资只占国民所得中较小部分,但当投资变动时,就业量与总所得之变动程度远超投资本身变动。政府投资或公共支出扩大、税收减少,对国民收入有加倍扩大的作用,产生宏观经济扩张效应;这一理论将经济部门看作一个整体,当某一要素变动时会引发经济中其他要素一连串的变动。交通基础设施投资具有很强的凯恩斯乘数效应,能通过产业链途径拉动煤炭、石油、铁矿石等初级原材料,钢铁、水泥、机器设备等工业制成品,以及金融、研发、销售等生产性服务需求。中国作为海外基础设施投资参与者,会持续推动相关产业的发展。一方面,处于海外基础设施投资产业链条中的相关行业会受到直接影响,另一方面,基础设施投资会拉动第三产业的服务贸易出口发展,金融、研发、销售等生产性服务需求,旅游服务、信息服务、商务咨询、物流服务等都会受到间接影响。

..................................

乘数理论是凯恩斯学派宏观经济理论赖以建立的重要基石之一。凯恩斯认为,投资只占国民所得中较小部分,但当投资变动时,就业量与总所得之变动程度远超投资本身变动。政府投资或公共支出扩大、税收减少,对国民收入有加倍扩大的作用,产生宏观经济扩张效应;这一理论将经济部门看作一个整体,当某一要素变动时会引发经济中其他要素一连串的变动。交通基础设施投资具有很强的凯恩斯乘数效应,能通过产业链途径拉动煤炭、石油、铁矿石等初级原材料,钢铁、水泥、机器设备等工业制成品,以及金融、研发、销售等生产性服务需求。中国作为海外基础设施投资参与者,会持续推动相关产业的发展。一方面,处于海外基础设施投资产业链条中的相关行业会受到直接影响,另一方面,基础设施投资会拉动第三产业的服务贸易出口发展,金融、研发、销售等生产性服务需求,旅游服务、信息服务、商务咨询、物流服务等都会受到间接影响。

..................................

3.1 中东欧交通基础设施发展现状及需求 .................... 14

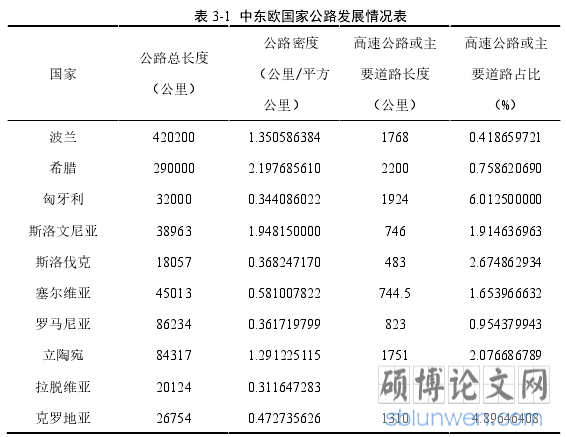

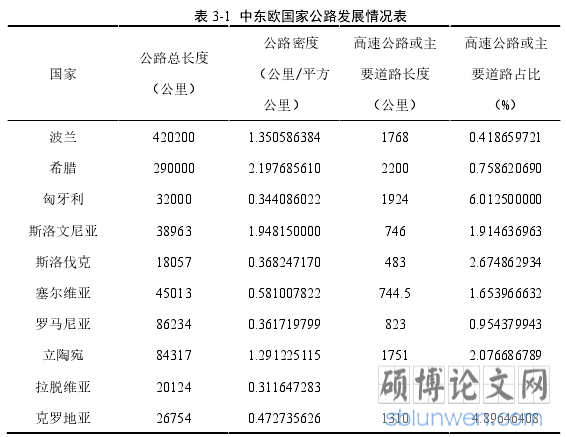

3.1.1 公路 ............................ 14

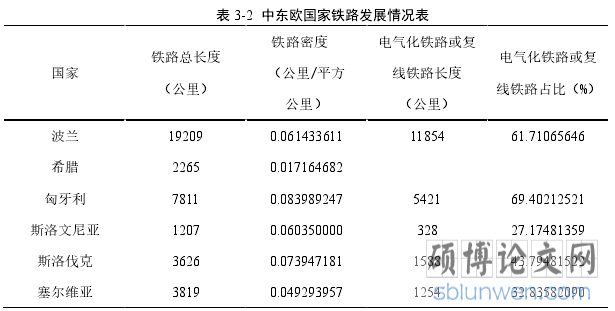

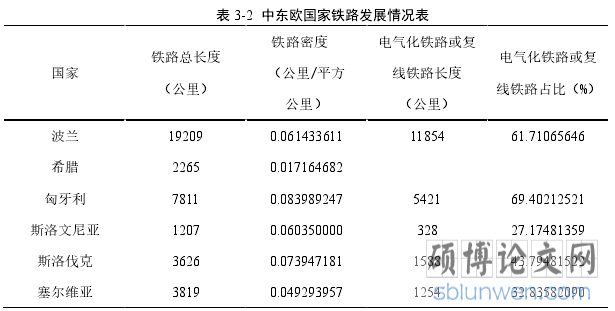

3.1.2 铁路 ....................... 15

4 基于波特钻石模型中国对中东欧交通基础设施投资有利条件分析 ................. 26

4.1 生产要素 ............................. 26

4.1.1 人力资源丰富 .......................... 26

4.1.2 技术水平提高 ................................ 26

5 中国对中东欧交通基础设施投资案例分析 ................................. 34

5.1 案例分析-中海外投资波兰 A2 高速公路项目 ............................... 34

5.1.1 项目介绍 ........................ 34

5.1.2 项目建设失败原因 ............................... 34

6 中国对中东欧交通基础设施投资问题分析

6.1 跨国运营管理问题

6.1.1 中国化操作模式不适应中东欧市场

中国基建企业在海外投资项目时,多以较低价格进入当地市场,而后在建设过程中抬高价格,这种业务操作模式在国内及亚、非、拉丁美洲都有可行性,因为这些地区的法律漏洞较多,监管相对宽松,中国基建企业可以利用法律的漏洞甚至依赖政府的支持最大限度的获得利益,但面对严格的欧洲法律和中东欧市场,这种做法却行不通,即便企业想依靠政府的政治力量,也需要遵守当地相关法律,这就导致中国基建企业依赖于过去的建设经验,按照中国的固有操作模式,在进入中东欧市场时做出错误的决策。

6.1.2 前期调研不足,合同签订草率

对一国进行交通基础设施投资不仅涉及技术因素,还涉及其他因素。中东欧国家地形多样,山脉、地下溶洞多,海拔高,冻土层厚,冬季雪期长无法施工,一些中国基建企业未进行充分的前期调研,对地理因素考量不足,导致工期规划失误,延期交付,费用大量增加。同时中东欧法律健全,合同效力强,企业一旦签订项目合同就需贯彻执行,但部分基建企业在与中东欧签订合同时,忽视合同副本,丧失了本该获得的利益。

6.1.3 内部管理问题

交通基础设施项目工程复杂,涉及融资、设计、采购、施工及运维等多个环节,有时需要多类企业建立联合体竞标,如铁路项目,不仅需要铁路公司,还需要施工、通信、车辆供货企业参与协作,虽然有国家部门进行协调,但企业间为了自身利益,仍会出现不良竞争、私自联系业主、低价中标甚至中途退出等问题,导致联合体内部管理不足,综合协调难度大。

交通基础设施项目工程复杂,涉及融资、设计、采购、施工及运维等多个环节,有时需要多类企业建立联合体竞标,如铁路项目,不仅需要铁路公司,还需要施工、通信、车辆供货企业参与协作,虽然有国家部门进行协调,但企业间为了自身利益,仍会出现不良竞争、私自联系业主、低价中标甚至中途退出等问题,导致联合体内部管理不足,综合协调难度大。

国内分包管理松散。当前很多国有基建企业在前期开发项目时,参与人员为旗下项目开发平台公司,签约后跟踪并执行项目的参与人员更换为其他下属专业公司,这样的项目模式使得开发项目和执行项目的人员不统一,信息不对称,管理接口过多,分包商缺乏当地施工经验,造成了项目分包管理的漏洞。

..........................

7 中国对中东欧交通基础设施投资的对策建议

7.1 针对跨国管理问题的建议

7.1.1 杜绝低价竞标

以往的经验教训说明,中国基建企业低价竞标的操作模式不适应中东欧市场,不仅会使工程盈利性差甚至会亏损负债,也会引起其他竞争者的猜忌,严重时企业还会被指控低价倾销。所以,中国企业应放弃低价竞标策略,既要合理评估工程成本,将包括工程地形、地理环境、环保,施工现场动物及其保护的费用,当地市场原材料价格及未来变动趋势都考虑在内,同时也要考量企业的利润,合理制定报价避免亏损。

7.1.2 实行属地化管理

加强属地化经营是增加企业海外投资效益的重要方式,中国基建企业应充分利用东道国包括专业人员、劳务、材料、公司及专家在内的各项资源,与当地相关各方形成利益链条,积极融入当地市场。应聘请东道国高素质工程师参与项目,聘请当地人员承担行政管理、文秘、保洁等工作,若钢筋、混凝土等材料的当地价格较低,可提高本土采购比例;聘请专业安全管理、第三方检测机构或公司提供服务;针对技术工艺复杂的工程,可与当地的高校、科研机构、专业协会展开更多交流合作。

7.1.3 加强协同合作

企业间加强协同合作。一方面,中国基建企业在中东欧国家竞标、建设过程中,应互相配合,组建联合体竞标,企业联合体应充分依靠中国商务部、驻外使领馆、金融机构、行业协会等,注重业务协同,形成合力。另一方面,中国企业可与投资东道国企业加强协同合作,一种模式是推动中国工程企业同中东欧或其他欧盟国家组建联合体,共同开拓中东欧的基建市场,通过同西欧企业组建联合体来合作开发中东欧市场,既可减少西欧企业对中国企业的排挤,又有利于规避欧盟技术及其他阻碍,达到优势互补。另一种模式是中国工程企业与东道国的企业、金融机构及咨询机构组成联合体,将各方的资金、资源、技术优势整合,推动投资合作。

参考文献(略)

..........................

7 中国对中东欧交通基础设施投资的对策建议

7.1 针对跨国管理问题的建议

7.1.1 杜绝低价竞标

以往的经验教训说明,中国基建企业低价竞标的操作模式不适应中东欧市场,不仅会使工程盈利性差甚至会亏损负债,也会引起其他竞争者的猜忌,严重时企业还会被指控低价倾销。所以,中国企业应放弃低价竞标策略,既要合理评估工程成本,将包括工程地形、地理环境、环保,施工现场动物及其保护的费用,当地市场原材料价格及未来变动趋势都考虑在内,同时也要考量企业的利润,合理制定报价避免亏损。

7.1.2 实行属地化管理

加强属地化经营是增加企业海外投资效益的重要方式,中国基建企业应充分利用东道国包括专业人员、劳务、材料、公司及专家在内的各项资源,与当地相关各方形成利益链条,积极融入当地市场。应聘请东道国高素质工程师参与项目,聘请当地人员承担行政管理、文秘、保洁等工作,若钢筋、混凝土等材料的当地价格较低,可提高本土采购比例;聘请专业安全管理、第三方检测机构或公司提供服务;针对技术工艺复杂的工程,可与当地的高校、科研机构、专业协会展开更多交流合作。

7.1.3 加强协同合作

企业间加强协同合作。一方面,中国基建企业在中东欧国家竞标、建设过程中,应互相配合,组建联合体竞标,企业联合体应充分依靠中国商务部、驻外使领馆、金融机构、行业协会等,注重业务协同,形成合力。另一方面,中国企业可与投资东道国企业加强协同合作,一种模式是推动中国工程企业同中东欧或其他欧盟国家组建联合体,共同开拓中东欧的基建市场,通过同西欧企业组建联合体来合作开发中东欧市场,既可减少西欧企业对中国企业的排挤,又有利于规避欧盟技术及其他阻碍,达到优势互补。另一种模式是中国工程企业与东道国的企业、金融机构及咨询机构组成联合体,将各方的资金、资源、技术优势整合,推动投资合作。

参考文献(略)