1. 导论

1.1 研究背景和意义

1.1.1 研究背景

随着各国经济的发展,一些发展比较快的国家的收入分配开始出现不平衡,由此产生一种“逆全球化”的形式,在这种背景下贸易保护主义蠢蠢欲动,各国政局动荡不安,使得国际间的贸易变化多端,但我国的经济发展正在劲头,因此面临的发展环境对我国来说既是机遇又是挑战。而世界发展的必然趋向是经济全球化,区域经济一体化能够加快经济全球化进程,同时也是实现全球化的必由之路。一体化可以扩大成员国之间进行贸易的市场,并且提高资源的利用率,促进各国的经济的发展。区域贸易合作是世界经济一体化发展过程中的一个非常重要的经济发展形式。其中自由贸易协定是当今各国进行贸易合作的主要经济合作形式。自 20 世纪 90 年代,全球各国之间签订并且生效的自由贸易协定增加的数量有所开始上升,据 WTO 官方统计,截止到 2019 年 6 月 15 日,WTO 统计的区域贸易协定有 473 个,已经生效的有 312 个,其中 FTA 占据 85%左右。中国于 2001年才开始签订第一个自由贸易协定一一《亚太贸易协定》,由此拉开了缔结 FTA的序幕,与贸易伙伴建立自贸区并且进行贸易可以降低关税和非关税壁垒,减少国际间贸易的摩擦,理论上对贸易有促进作用。所以顺应历史潮流,参考我国国情,2007 年我国把自由贸易区建设提升为国家战略,开始推动我国自由贸易区快速的发展。截止 2019 年年底,中国已经与 26 个国家或地区签订了 19 个 FTA,并且还有正在谈判中的自由贸易协定 12 个,正在研究的自由贸易协定有 8 个,签订协议的伙伴国分布在四大洲,主要是在亚洲、大洋洲、美洲和欧洲,初步形成了面向全世界的高标准高质量高水平的自由贸易区网络。

3. 异质性视角下中国 FTA 贸易的发展状况 ................................ 121.1 研究背景和意义

1.1.1 研究背景

随着各国经济的发展,一些发展比较快的国家的收入分配开始出现不平衡,由此产生一种“逆全球化”的形式,在这种背景下贸易保护主义蠢蠢欲动,各国政局动荡不安,使得国际间的贸易变化多端,但我国的经济发展正在劲头,因此面临的发展环境对我国来说既是机遇又是挑战。而世界发展的必然趋向是经济全球化,区域经济一体化能够加快经济全球化进程,同时也是实现全球化的必由之路。一体化可以扩大成员国之间进行贸易的市场,并且提高资源的利用率,促进各国的经济的发展。区域贸易合作是世界经济一体化发展过程中的一个非常重要的经济发展形式。其中自由贸易协定是当今各国进行贸易合作的主要经济合作形式。自 20 世纪 90 年代,全球各国之间签订并且生效的自由贸易协定增加的数量有所开始上升,据 WTO 官方统计,截止到 2019 年 6 月 15 日,WTO 统计的区域贸易协定有 473 个,已经生效的有 312 个,其中 FTA 占据 85%左右。中国于 2001年才开始签订第一个自由贸易协定一一《亚太贸易协定》,由此拉开了缔结 FTA的序幕,与贸易伙伴建立自贸区并且进行贸易可以降低关税和非关税壁垒,减少国际间贸易的摩擦,理论上对贸易有促进作用。所以顺应历史潮流,参考我国国情,2007 年我国把自由贸易区建设提升为国家战略,开始推动我国自由贸易区快速的发展。截止 2019 年年底,中国已经与 26 个国家或地区签订了 19 个 FTA,并且还有正在谈判中的自由贸易协定 12 个,正在研究的自由贸易协定有 8 个,签订协议的伙伴国分布在四大洲,主要是在亚洲、大洋洲、美洲和欧洲,初步形成了面向全世界的高标准高质量高水平的自由贸易区网络。

本文根据国内外学者已经研究过的文献和研究出的相关理论进行整理归纳,使用中国与 24 个伙伴贸易国从 2003 年至 2017 年的双边贸易数据,构建贸易引力模型,从出口效应、进口效应以及时间三个方面研究与发展程度不同的国家签订 FTA 的贸易效应,由此得出在中国这个背景下,FTA 异质性的贸易效应的影响,从而为之后中国选择自贸伙伴国及条款的深度提供参考价值。

.......................

1.2 研究内容

本文根据国内外学者研究的成果,主要基于 FTA 异质性的视角下对中国贸易效应的影响,并且在其他控制变量一定的情况下,综合分析协定异质性、缔约对象异质性等方面 FTA 的贸易效应。

第一章为绪论。主要介绍了本文研究此题的背景、研究对我国可能具有的意义、研究所用的方法及可能的创新点与不足。

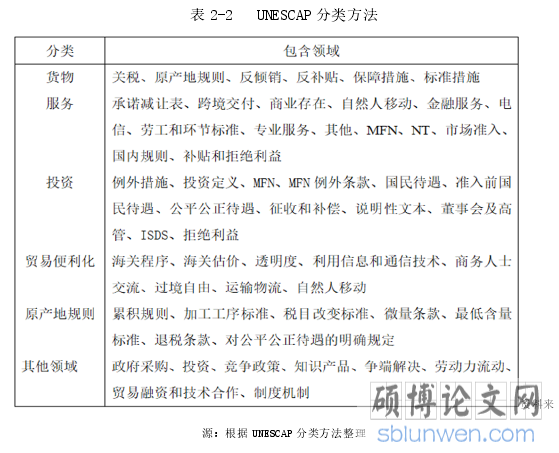

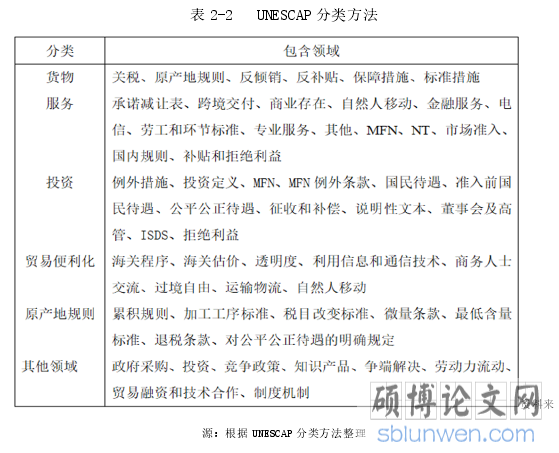

第二章为文献综述以及异质性 FTA 的分类标准。文献综述方面,本章整理国内外学者对于 FTA 的贸易效应的研究,并将现有的文献分为 FTA 贸易效应的相关研究以及异质性 FTA 的贸易效应的相关研究,其中又将相关 FTA 的文献分为事前和事后的研究,将异质性 FTA 的相关文献分为缔约对象异质性以及协议内容异质性两个方面。在异质性 FTA 的分类标准方面主要就目前所研究的三类分类方法进行简要的归纳。

第三章介绍异质性视角下中国 FTA 的发展现状,首先简要介绍了中国 FTA的发展历程,然后介绍了异质性视角下中国 FTA 的发展特征。

第四章为 FTA 形成的理论机制以及异质性 FTA 的贸易效应的机理分析。相关理论方面,本文选取了区域经济一体化理论、要素禀赋理论、大市场理论和协议性国际分工理论四个相关的理论。机理分析的话主要是 WTO+和 WTO--X 有关条款以及缔约对象不同对贸易效应的影响。

第五章为实证分析部分。本章分为三个部分。第一部分是引力模型的介绍,然后第二部分是模型的设定以及数据的选取,最后第三部分就是进行实证以及对实证结果进行分析,本部分的实证被解释变量有两个,一个我是国与贸易经济体之间的进口额,一个是其出口额。 第六章为本文的结论以及相应的政策建议部分。根据结论对我国在签订 FTA条约内容以及缔约国选择方面提出相应的建议。

2.1 FTA 的贸易效应的相关研究

现有的关于 FTA 的研究主要基于实证方面,根据 FTA 建立前后进行实证分析,分为建立前的研究和建立后的研究。

1.2 研究内容

本文根据国内外学者研究的成果,主要基于 FTA 异质性的视角下对中国贸易效应的影响,并且在其他控制变量一定的情况下,综合分析协定异质性、缔约对象异质性等方面 FTA 的贸易效应。

第一章为绪论。主要介绍了本文研究此题的背景、研究对我国可能具有的意义、研究所用的方法及可能的创新点与不足。

第二章为文献综述以及异质性 FTA 的分类标准。文献综述方面,本章整理国内外学者对于 FTA 的贸易效应的研究,并将现有的文献分为 FTA 贸易效应的相关研究以及异质性 FTA 的贸易效应的相关研究,其中又将相关 FTA 的文献分为事前和事后的研究,将异质性 FTA 的相关文献分为缔约对象异质性以及协议内容异质性两个方面。在异质性 FTA 的分类标准方面主要就目前所研究的三类分类方法进行简要的归纳。

第三章介绍异质性视角下中国 FTA 的发展现状,首先简要介绍了中国 FTA的发展历程,然后介绍了异质性视角下中国 FTA 的发展特征。

第四章为 FTA 形成的理论机制以及异质性 FTA 的贸易效应的机理分析。相关理论方面,本文选取了区域经济一体化理论、要素禀赋理论、大市场理论和协议性国际分工理论四个相关的理论。机理分析的话主要是 WTO+和 WTO--X 有关条款以及缔约对象不同对贸易效应的影响。

第五章为实证分析部分。本章分为三个部分。第一部分是引力模型的介绍,然后第二部分是模型的设定以及数据的选取,最后第三部分就是进行实证以及对实证结果进行分析,本部分的实证被解释变量有两个,一个我是国与贸易经济体之间的进口额,一个是其出口额。 第六章为本文的结论以及相应的政策建议部分。根据结论对我国在签订 FTA条约内容以及缔约国选择方面提出相应的建议。

................................

2. 相关文献综述2.1 FTA 的贸易效应的相关研究

现有的关于 FTA 的研究主要基于实证方面,根据 FTA 建立前后进行实证分析,分为建立前的研究和建立后的研究。

一般来说,在签订 FTA 之前,大多数学者都会根据其他国家建立 FTA 的情况,采用贸易指数法、建立一般均衡模型等方法来分析和预测 FTA 的贸易效应。国外学者对此的研究得出的结论一般都是对贸易效应有正向作用,Terry Wu (2002) 的研究结果就是正向的,他在研究加拿大和智利签订的 FTA 时发现,该自贸区的成立对两国的贸易和投资流具有明显的促进作用[2]。Thomas 等(2001)的研究结果也是正向促进作用,他所研究的是两个发达国家日本和新加坡签订的FTA[4]。Veeramani 等(2011)研究的是多边发展中国家之间的 FTA 的贸易效应,结论是印度与东盟签订了 FTA 后对各个国家的贸易都是有利的[3]。但并不是所有的学者的研究结果都是一样的,对此也有不同的研究结果,如 Lee Jae-Sung(2013)的研究结果就是不同的,他们所研究的是两个大体量的发达国家之间的 FTA 的贸易效应,发现,美韩 FTA 的签订对于韩国来说具有不同的效用,其中对工业的发展是正向的,而对服务业则是反向的,说明一个国家在签订 FTA 之前应该研究清楚签订条款的行业选择[5]。

国内学者主要是针对于中国与其签订 FTA 的伙伴国之间的贸易效应进行研究。就中国与发达国家签订 FTA 的贸易效应方面,魏超(2009)在研究中韩 FTA在宏观方面的短长期影响时,使用了 GTAP 数据库,得出的结论为其会正向促进双方的进出口额、GDP 总量等[20]。刘梦琳(2017)对中新两国的静态贸易效应做了分析,其结论为,中新自贸区一方面扩大了中国的出口,另一方面对新加坡的进口贸易具有有效的创造效应[24]。魏一豪,吴国蔚(2010)通过测算中韩签订的 FTA 对两国经济增长的贡献率,结果表明签订 FTA 对其有积极作用[22]。项义军等(2014)经过分析研究中-新签订的 FTA,认为该自贸协定的建立具有动态贸易效应[23]。杨军等(2005)通过对比中澳 FTA 建立与否的福利水平,得出结论为两国之间的贸易存在显著的互补性,并且两国自贸区的建立将会提高世界的总体的福利水平。就中国与发展中国家签订 FTA 的贸易效应方面[25]。余振等(2014)、刘莎(2013)等用实证模型分别研究了中印 FTA 和中国南非 FTA,结果都是有积极的贸易效应[31]。张静中和王文君(2016)对中国-西亚 FTA 的贸易效应进行分析时使用的是动态的 GTAP 模型,其结论为签订的关税减免条款将会恶化中国的贸易收支和贸易条件。就中国与多个国家签订 FTA 的贸易效应方面,大多数学者研究的都是中国与东盟国家之间的 FTA 的贸易效应[34]。杨春雨(2014)、高梦卓(2014)、曹宏苓(2005)等的研究结果表明中国--东盟自由贸易区的建立会产生较大的贸易创造效应[29][32]。李众敏(2007)通过对中国与六国建立自由贸易区的贸易效应进行测算,得出相关结论:在短期内,通过与澳大利亚、新西兰、南非三国加强贸易关系对中国是有利的;而从长远的发展来看,韩国、印度、南非三国将是中国需加强贸易关系的国家[30]。

........................

2.2 异质性 FTA 的贸易效应的相关研究

国内外学者关于 FTA 的异质性的方面的研究不是很多,大多数都是围绕两方面进行研究的,分别是缔约对象以及签订协议的内容不同两个方面。

在缔约对象的不同方面,Cheong etal.(2015) 主要是针对发展水平不同的国家签订 FTA 所产生的贸易效应,当然结果是越相似,距离越近则可以产生的贸易效应越大[13]。Levchenko (2012) 则通过分析欧洲一体化的贸易效应研究技术水平差异对 RTA 贸易效应的影响,并得出相关结论:东欧国家的技术水平与西欧国家相比之下差异较大,但其比较优势可以得到比较充分的发挥,并获得较大的收益,反之则同理[14]。Cer-nat(2001) 的通过实证研究,并没有得出南南协定相对容易产生贸易转移的结论[17]。Vicard (2011) 的研究结果为,发展水平差异并不对RTA 的贸易效应产生明显的影响[15]。Orefice 和 Rocha(2013)研究表明标准比较高、规则比较深的条款对区域贸易网络的构建比较有利,并且可以提升区域内贸易流量 12 个百分点。此外区域贸易网络的发展对于 RTA 的签订是有促进的效果[18]。国内方面,杨宏恩等(2016)从投资异质性的角度研究了其对中国对外直接投资的影响,其结果表明南北型投资协定使得发达国家对发展中国家的投资有促进作用,反之促进作用却不是很明显[45]。盛斌和果婷(2014)在研究 RTA 广度和深度的时候,得出有关结论:一方面亚太地区签订的 RTA 中“WTO+”的广度和深度要比"WTO-X"高,另一方面发现"WTO-X"条款中,发达国家要比发展中国家的广度和深度都要高[46]。柴瑜和郑猛(2016)通过研究拉美 FTA 的贸易便利化水平,结果表明以哥伦比亚为代表的国家在承诺贸易便利化时有一些分歧,如其对发达国家的承诺要比其他国家的高[47]。孙利平(2017)通过研究分析,认为中国在选择签订 FTA 对象国的时候,应更加侧重签订对象国与我国的贸易紧密度及其国际贸易能力[49]。

.........................

国内外学者关于 FTA 的异质性的方面的研究不是很多,大多数都是围绕两方面进行研究的,分别是缔约对象以及签订协议的内容不同两个方面。

在缔约对象的不同方面,Cheong etal.(2015) 主要是针对发展水平不同的国家签订 FTA 所产生的贸易效应,当然结果是越相似,距离越近则可以产生的贸易效应越大[13]。Levchenko (2012) 则通过分析欧洲一体化的贸易效应研究技术水平差异对 RTA 贸易效应的影响,并得出相关结论:东欧国家的技术水平与西欧国家相比之下差异较大,但其比较优势可以得到比较充分的发挥,并获得较大的收益,反之则同理[14]。Cer-nat(2001) 的通过实证研究,并没有得出南南协定相对容易产生贸易转移的结论[17]。Vicard (2011) 的研究结果为,发展水平差异并不对RTA 的贸易效应产生明显的影响[15]。Orefice 和 Rocha(2013)研究表明标准比较高、规则比较深的条款对区域贸易网络的构建比较有利,并且可以提升区域内贸易流量 12 个百分点。此外区域贸易网络的发展对于 RTA 的签订是有促进的效果[18]。国内方面,杨宏恩等(2016)从投资异质性的角度研究了其对中国对外直接投资的影响,其结果表明南北型投资协定使得发达国家对发展中国家的投资有促进作用,反之促进作用却不是很明显[45]。盛斌和果婷(2014)在研究 RTA 广度和深度的时候,得出有关结论:一方面亚太地区签订的 RTA 中“WTO+”的广度和深度要比"WTO-X"高,另一方面发现"WTO-X"条款中,发达国家要比发展中国家的广度和深度都要高[46]。柴瑜和郑猛(2016)通过研究拉美 FTA 的贸易便利化水平,结果表明以哥伦比亚为代表的国家在承诺贸易便利化时有一些分歧,如其对发达国家的承诺要比其他国家的高[47]。孙利平(2017)通过研究分析,认为中国在选择签订 FTA 对象国的时候,应更加侧重签订对象国与我国的贸易紧密度及其国际贸易能力[49]。

.........................

3.1 中国参与 FTA 的发展历程 ................................... 12

3.2 异质性视角下中国 FTA 贸易发展的特征 .......................... 15

4. FTA 的理论及其异质性的机理分析 ................................... 22

4.1 理论方面 ................................. 22

4.1.1 区域经济一体化理论 ................................ 22

4.1.2 轮轴-辐条理论 .................................. 23

5. 异质性视角下中国 FTA 贸易效应的实证研究 .................................. 31

5.1 引力模型介绍 ................................ 31

5.2 模型设定和数据说明 .............................. 32

5. 异质性视角下中国 FTA 贸易效应的实证研究

5.1 引力模型介绍

引力模型是在研究国际贸易相关问题的重要实证模型。首次运用引力模型的是 Tinbergen(1962),他最先运用该模型进行国际贸易流量的研究,通过研究分析得出国家之间的贸易量与双边经济发展水平成正向关系,但与国家之间的地理空间距离成反向关系。在此之后,研究学者距此又将引力模型在投资、专利等其他广泛的领域中使用。但事实上,最早出现的引力模型是在研究欧洲贸易问题时由 Beckerman(1956)使用的。然而早期引力模型主要通过直观判断贸易问题而使用的,对经济学的理论基础的使用不够成熟。有学者曾指出在运用引力模型时有三个问题需要注意:首先,对于价格指数应当有所控制,这也是大多数学者在应用引力模型所犯的错误中最为严重的。早年由 Anderson 和 Wincoop(2003)提出的著名的“多变价格阻力条件”就是针对该问题提出的,其当时是在研究美国和加拿大的州内贸易和跨边界贸易时注意到,即便是在最为自由的北美自由贸易区中,边界问题也比距离和其他控制变量的贸易成本问题更重要,这是首次针对边界问题提出的论断。后来,又有学者针对此提出解决的办法,首先是进行计算多变价格阻力,用的是公开的数据,其次是进行估测多变价格阻力条件,主要是运用系统估计的方法,最后是运用国家固定效应,学者们选择该效应主要是国家固定效应简单并且易于使用。第二个问题是在运用引力模型时应该注意研究的是单向贸易还是双向贸易。实际情况下,在使用引力模型时,应该使用的是两国之间的单项贸易数据,而不是两国之间的贸易总量。第三个问题是使用的变量,包括贸易量和控制变量是否有必要转换成真实的贸易值,还是仅使用名义贸易值?该问题的产生主要是因为大多国家并不会公布每年的价格指数,只是使用美国的价格指数对所有变量进行平减处理,其结果将会导致数据不够真实。所以,并不没有必要将变量转换成真实的数值,仅用名义数值即可。

............................

6. 结论和政策性建议

6.1 结论

本文通过对相关变量进行统计性分析和计量模型的分析,使用中国与 23 个自由合作伙伴国总量的进、出口贸易流量数据样本,对中国所缔结的自由贸易协定从整体层面的异质性以及分类别进行了分析和评价,得出如下几条基本结论:

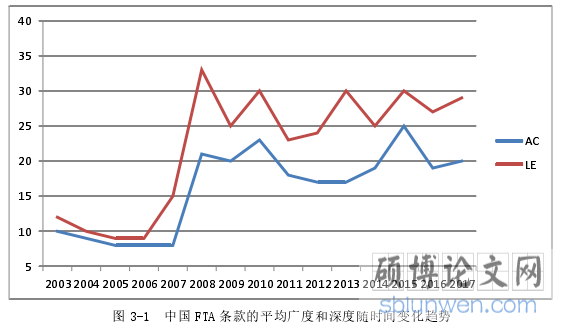

第一,从时间大框架下来看,虽然中国 FTA 开始进行谈判的时间比较晚,但随着国家的高度重视,2008 年之后所签订的自贸协定不管是在涵盖的条款数量方面还是在解决争端时的法律效力方面都有所提高;在签订的具体的协议内容上,中国和经济规模不同的国家签订的 FTA 在基本的领域都大差不差,主要是在合作条款方面不太一致,经济规模高的国家会更加关注国内规则相对一致的政策上,而经济规模不高的国家主要在意市场和产业的合作。但就目前阶段来说,我国与经济水平相似的发展中国家对我国的贸易的促进效应更好一点。此外细看 FTA 贸易效应可以发现,虽然结果显著为正,但不可否认对于进口和出口有着不对称的影响,相比之下更有利于我国进口贸易的发展。

6.1 结论

本文通过对相关变量进行统计性分析和计量模型的分析,使用中国与 23 个自由合作伙伴国总量的进、出口贸易流量数据样本,对中国所缔结的自由贸易协定从整体层面的异质性以及分类别进行了分析和评价,得出如下几条基本结论:

第一,从时间大框架下来看,虽然中国 FTA 开始进行谈判的时间比较晚,但随着国家的高度重视,2008 年之后所签订的自贸协定不管是在涵盖的条款数量方面还是在解决争端时的法律效力方面都有所提高;在签订的具体的协议内容上,中国和经济规模不同的国家签订的 FTA 在基本的领域都大差不差,主要是在合作条款方面不太一致,经济规模高的国家会更加关注国内规则相对一致的政策上,而经济规模不高的国家主要在意市场和产业的合作。但就目前阶段来说,我国与经济水平相似的发展中国家对我国的贸易的促进效应更好一点。此外细看 FTA 贸易效应可以发现,虽然结果显著为正,但不可否认对于进口和出口有着不对称的影响,相比之下更有利于我国进口贸易的发展。

第二,进出口的大小与进行贸易的两国之间的国内 GDP、政治友好度、以及对外开放度等因素呈正向关系,而与进行贸易的两国之间人均 GDP 差值的绝对值等成反向关系。也就是说我国与国内 GDP 比较高、与我国人均 GDP 的差值不大、外交关系近以及对外开放程度比较高的国家进行贸易的可能性更大,与这类国家达成自由贸易合作会更容易实现大市场理论中所述的规模经济,并获得较大的贸易创造效应。这一结论从某种程度上给出了我国在选择自由贸易合作伙伴时的标准,与 Baier 和 Bergstrand(2004)研究的关于两个国家达成贸易协定的关键影响因素的结果基本一致,即距离较近、经济发展规模较大以及发展水平相似的国家之间容易成为贸易合作伙伴,这样的话,可以节约贸易成本,产生更多的因达成自由贸易协定的净福利。

参考文献(略)

参考文献(略)