第一节 研究背景与意义

一、研究背景

据国际能源署(International Energy Agency,IEA)统计报告,近年来全球二氧化碳排放总量持续增长,2018 年创历史新高达到 331 亿吨,较 2017 年增长1.7%。二氧化碳排放的增加带来了气候变暖、海平面上升、极端天气频现等等诸多环境问题,已经严重影响到了人类的生产生活。随着全球化程度的不断加深,全球联系愈发紧密,减排已经不是单一的国家问题,而是全球性问题,越来越多的国家开始寻求国际减排合作。新的全球气候治理格局《巴黎协定》(The ParisAgreement)也于 2016 年 11 月正式生效,截至 2018 年,全球有近 200 个国家参与该协定承诺共同减排控制气温上升。作为发展速度、经济体量总量都位居世界前列的负责任大国,中国一直以来都积极参加国际社会的共同减排活动并履行减排义务,在签署《巴黎协定》后作出了在 2030 年将碳排放达到峰值,同时到 2030年国内单位 GDP 的二氧化碳排放相比于 2005 年下降 60%—65%的减排承诺。随着碳排放的持续增高,学者们对双边贸易隐含碳排放问题的关注度也不断提升。

一、研究背景

据国际能源署(International Energy Agency,IEA)统计报告,近年来全球二氧化碳排放总量持续增长,2018 年创历史新高达到 331 亿吨,较 2017 年增长1.7%。二氧化碳排放的增加带来了气候变暖、海平面上升、极端天气频现等等诸多环境问题,已经严重影响到了人类的生产生活。随着全球化程度的不断加深,全球联系愈发紧密,减排已经不是单一的国家问题,而是全球性问题,越来越多的国家开始寻求国际减排合作。新的全球气候治理格局《巴黎协定》(The ParisAgreement)也于 2016 年 11 月正式生效,截至 2018 年,全球有近 200 个国家参与该协定承诺共同减排控制气温上升。作为发展速度、经济体量总量都位居世界前列的负责任大国,中国一直以来都积极参加国际社会的共同减排活动并履行减排义务,在签署《巴黎协定》后作出了在 2030 年将碳排放达到峰值,同时到 2030年国内单位 GDP 的二氧化碳排放相比于 2005 年下降 60%—65%的减排承诺。随着碳排放的持续增高,学者们对双边贸易隐含碳排放问题的关注度也不断提升。

中国作为全球第一大发展中国家,关于中国贸易隐含碳的问题自然是政学界关注的热点,同样的欧盟作为成员国众多的欧洲经济共同体,贸易隐含碳排放问题也不容忽视。自 2003 年,中国与欧盟宣布将中欧关系从“全面伙伴关系”提升为“全面战略伙伴关系”,中欧之间的双边贸易量不断扩大,截止 2019 年欧盟已经连续 15 年成为中国第一大贸易伙伴国,而中国也是仅次于美国的欧盟第二大贸易伙伴国。据欧盟统计局数据,2018 年中国与欧盟双边贸易额达 6309 亿美元,同比增长 5.3%,占全球贸易总额的 3.2%。参与全球价值链(Global valuechain,GVC),使得中欧双边贸易额不断增长,然而中国和欧盟参与全球价值链的方式和地位都存在差异。在全球价值链分工体系中,中国大多数产业尚处于以资源和劳动力要素参与为主的低端生产环节,在获得低附加值的同时带来了诸多环境问题。而欧盟通过高技术水平处于全球价值链的高端,在获得高收益的同时也降低了二氧化碳排放量。在中欧双边贸易中,中国虽然长期处于贸易顺差,获得了不少经济收益,但因此产生的“碳转移”“碳泄漏”问题也不容小觑,根据 IEA(International Energy Agency)统计,2018 年欧洲国家的碳排放量下降了1.3%,在过去的 30 年间欧盟在经济总量增长 58%的同时碳排放量减少了 22%,而中国近几年来的二氧化碳排放量都呈上升趋势,2017 年中国二氧化碳排放量达 92.54 亿吨,占世界总排放量的 28.4%,远高于排放量为 57.27 亿吨的第二名美国。

..........................

第二节 研究思路与方法

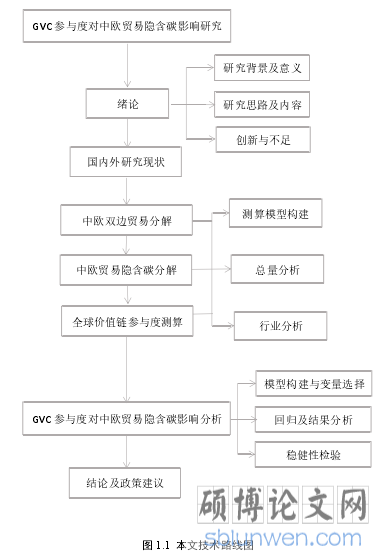

本文以提出问题,分析问题最后解决问题为研究思路,首先提出问题,中欧两国嵌入全球价值链的模式和参与深度都存在差异,这种不同会影响碳排放吗,不同嵌入链接下的 GVC 参与度提升对中欧贸易隐含碳排放又存在什么影响?然后分析问题,选取 2000~2014 年中欧各投入产出以及碳排放数据,结合全球价值链参与度采取面板数据模型进行实证分析。最后根据测算及实证结果提出相应的对策建议。

本文主要研究方法为:

(1)文献追溯法。搜集整理国内外全球价值链与贸易隐含碳排放的研究资料,界定全球价值链和贸易隐含碳的基本内涵,总结全球价值链和贸易隐含碳方面的相关研究成果,为后续分析全球价值链对贸易隐含碳的影响提供借鉴意义。

本文以提出问题,分析问题最后解决问题为研究思路,首先提出问题,中欧两国嵌入全球价值链的模式和参与深度都存在差异,这种不同会影响碳排放吗,不同嵌入链接下的 GVC 参与度提升对中欧贸易隐含碳排放又存在什么影响?然后分析问题,选取 2000~2014 年中欧各投入产出以及碳排放数据,结合全球价值链参与度采取面板数据模型进行实证分析。最后根据测算及实证结果提出相应的对策建议。

本文主要研究方法为:

(1)文献追溯法。搜集整理国内外全球价值链与贸易隐含碳排放的研究资料,界定全球价值链和贸易隐含碳的基本内涵,总结全球价值链和贸易隐含碳方面的相关研究成果,为后续分析全球价值链对贸易隐含碳的影响提供借鉴意义。

(2)实证研究。总结归纳相关文献资料,选择合适的测算方法以及面板数据模型,准确度量中欧双边贸易中的隐含碳排放,选取最优的面板数据模型实证考察全球价值链参与度对中欧贸易隐含碳的影响。

(3)比较分析法。从总量和行业层面对出口贸易分解以及隐含碳排放进行比较,结合全球价值链,对比分析中欧两国的差异,并在此基础上分析我国在双边贸易中的贸易利益与环境成本,最后提出有利于我国实现低碳化嵌入价值链的对策建议。

..........................

第二章 文献综述

第一节 贸易隐含碳相关研究综述

贸易隐含碳问题最开始引起关注是从上世纪 90 年代全球变暖及气候变化问题增多开始的,自 2006 年中国成为全球第一大二氧化碳排放国,该领域中文刊数量开始增多同时国际上对中国隐含碳的关注提高。目前关于隐含碳的研究主要有两个研究方向,一是研究某个国家或地区或者某个行业的隐含碳排放问题:另一个是立足于国际贸易研究具体双边国家在对外贸易中的隐含碳问题。

一、单国贸易隐含碳的研究

关于单一国家或地区隐含碳问题,目前国内外的研究都比较多,研究对象主要集中在各发展中国家,作为全球第一大发展中国家,中国的贸易隐含碳问题引起了全球关注。Ning、Ding and Li(2015)在利用非竞争性投入产出模型测算中国具体碳排放时,发现 2010 中国出口碳排放总量相比 1997 年增长了近三倍,同时中国国内生产碳排放高于消费碳排放,贸易增长了中国碳排放1。潘安、魏龙(2016)采用异质性的 MRIO 模型,研究表明中国出口隐含碳排放主要集中在美、日、韩等地区,制造业、能源工业带来了大部分的碳排放,碳排放增长主要由规模效应引起2。江洪(2016)通过构建投入产出模型,得出金砖四国除印度、巴西以外,中国正在沦为“污染避难所”,俄罗斯已经成为“污染避难所”,且四国行业隐含碳逆差规模不断扩大的结论3。Li and Qi(2010)、He and Fu(2014)的研究也表明中国是一个出口碳排放量较进口碳排放量多的二氧化碳净出口国。Kehan 和 Edgar(2019)将中、欧、美进行对比分析,发现中国中间和最终碳排放都呈快速、持续增长的状态,且碳排放强度远超欧盟、美国。

..........................

第二节 全球价值链相关研究综述

国际分工的细化使得中间品贸易地位上升,随着数据可获得性的提高,围绕全球价值链展开的研究也越来越多,国内外的相关研究主要分为两个方面,一是全球价值链与产业升级的影响研究,二是对国家或者行业的全球价值链地位分析。

一、全球价值链对产业升级影响的研究

(3)比较分析法。从总量和行业层面对出口贸易分解以及隐含碳排放进行比较,结合全球价值链,对比分析中欧两国的差异,并在此基础上分析我国在双边贸易中的贸易利益与环境成本,最后提出有利于我国实现低碳化嵌入价值链的对策建议。

..........................

第二章 文献综述

第一节 贸易隐含碳相关研究综述

贸易隐含碳问题最开始引起关注是从上世纪 90 年代全球变暖及气候变化问题增多开始的,自 2006 年中国成为全球第一大二氧化碳排放国,该领域中文刊数量开始增多同时国际上对中国隐含碳的关注提高。目前关于隐含碳的研究主要有两个研究方向,一是研究某个国家或地区或者某个行业的隐含碳排放问题:另一个是立足于国际贸易研究具体双边国家在对外贸易中的隐含碳问题。

一、单国贸易隐含碳的研究

关于单一国家或地区隐含碳问题,目前国内外的研究都比较多,研究对象主要集中在各发展中国家,作为全球第一大发展中国家,中国的贸易隐含碳问题引起了全球关注。Ning、Ding and Li(2015)在利用非竞争性投入产出模型测算中国具体碳排放时,发现 2010 中国出口碳排放总量相比 1997 年增长了近三倍,同时中国国内生产碳排放高于消费碳排放,贸易增长了中国碳排放1。潘安、魏龙(2016)采用异质性的 MRIO 模型,研究表明中国出口隐含碳排放主要集中在美、日、韩等地区,制造业、能源工业带来了大部分的碳排放,碳排放增长主要由规模效应引起2。江洪(2016)通过构建投入产出模型,得出金砖四国除印度、巴西以外,中国正在沦为“污染避难所”,俄罗斯已经成为“污染避难所”,且四国行业隐含碳逆差规模不断扩大的结论3。Li and Qi(2010)、He and Fu(2014)的研究也表明中国是一个出口碳排放量较进口碳排放量多的二氧化碳净出口国。Kehan 和 Edgar(2019)将中、欧、美进行对比分析,发现中国中间和最终碳排放都呈快速、持续增长的状态,且碳排放强度远超欧盟、美国。

..........................

第二节 全球价值链相关研究综述

国际分工的细化使得中间品贸易地位上升,随着数据可获得性的提高,围绕全球价值链展开的研究也越来越多,国内外的相关研究主要分为两个方面,一是全球价值链与产业升级的影响研究,二是对国家或者行业的全球价值链地位分析。

一、全球价值链对产业升级影响的研究

关于全球价值链对产业升级的影响,一部分学者认为参与全球价值链有利于产业升级。如 Barnes 和 Morris(2008)、Bernhardt et al(2016)1的研究都表明,全球价值链给企业带来了升级的快速通道,能够促进行业的转型升级,参与价值链的过程中一定要加强研发自主创新投入。Gereffi 和 Memedovic(2003)通过分析北美市场的竞争模式,发现全球价值链为学习、创新提供了更多的机会,以服装业为例,GVC 会让服装行业加强高附加值设计的投入。王玉燕、林汉川(2015)对中国工业的测算结果表明,全球价值俩嵌入程度越深,越有利于工业转型升级,尤其对高技术及劳动密集型工业效果显著。刘仕国等(2015)认为全球价值链对产业升级有直接促进作用,参与全球价值链能通过中间品贸易及外商投资提升技术创新能力,企业加入全球价值链能增强行业在国际上的话语权2。

霍春辉、张兴瑞(2016)发现对于处于价值链中低端的国家而言,全球价值链的潜在结构封锁效应会阻碍产业获得高附加值同时价值链分工会弱化技术溢出效应,会导致产业停滞在价值链中低端,不利于以加工贸易为主的产业升级。刘会政、宗喆(2017)对中国光伏行业考察结果表明,光伏企业在参与全球价值链的过程中既有升级又有降级,其中电池生产环节出现了较多降级产品,而其他环节的升级范围呈递减趋势1。马晓东、何伦志(2018)根据“一带一路”沿线各国数据测算发现,从整体来看,融入全球价值链不能促进这些国家的产业升级。黄光灿等(2019)对中国制造业的实证结果表明,盲目的嵌入全球价值链并不利于制造业产业升级,在深入价值链的过程中一定要与技术、创新相结合。

............................

............................

第三章 总贸易核算下的中欧贸易隐含碳............................17

第一节 总贸易核算法....................................... 17

第二节 中欧贸易隐含碳测算模型的构建............................ 18

第四章 增加值分解下的全球价值链参与度.........................................44

第一节 全球价值链参与度测算模型的构建................................... 44

一、GVC 参与度对贸易隐含碳的作用机理...............................44

二、测算模型的构建......................................45

第五章 GVC 参与度对中欧贸易隐含碳影响实证分析.........................55

第一节 模型设定及数据处理................................ 55

一、实证模型的构建..........................................55

二、数据来源说明..............................55

第五章 GVC 参与度对中欧贸易隐含碳影响实证分析

第一节 模型设定及数据处理

一、数据来源说明

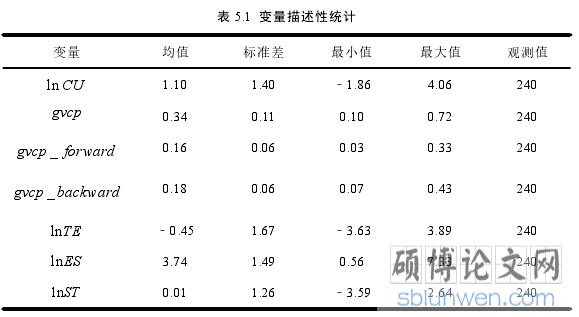

根据前文的分析,中欧双边贸易主要集中在制造行业上,农业的贸易额占总贸易的比例不足 1%,农业贸易带来的隐含碳排放量也微乎其微,此外由于服务业的某些部门数据的缺失及中国和欧盟之间无部门 35 的贸易往来,且中欧隐含碳排放来源集中在重制造业上,因此本文的实证部分以亚洲开发银行(AsianDevelopment Bank,ADB)投入产出表 C2—C17 部门的数据为考察基础,碳排放数据来自 WIOD(2013 版)的环境卫星账户以及国际能源机构(InternationalEnergy Agency,IEA)统计数据库。控制变量中的规模效应使用中国对欧盟的总出口表示,一般情况下,中国对欧盟出口越多,隐含碳排放量越高;结构效应为中国对欧盟出口中最终品同中间品的比例,比例不同则行业出口结构不同;技术效应使用中国各行业的完全碳排放系数表示,行业的完全碳排放水平越低表示该行业技术含量越高,以上数据均来自 ADB 数据库的投入产出表,完全碳排放系数等于直接碳排放系数乘以国内里昂惕夫逆矩阵,直接碳排放系数等于行业碳排放量除以该行业当年的总出口。

第六章 结论及政策建议

第一节 研究结论

在以全球和区域价值链为主导的今天,国际贸易不在局限于最终品的生产交换,中间品贸易飞速发展,产品的生产链条变得更细化,参与全球价值链已经成为国际主流。中国积极嵌入价值链一方面可以向上游国家学习积累经验加快产业升级提高行业技术含量从而降低贸易碳排放,另一方面贸易规模的扩大会增加资源消耗不利于减排,同时盲目嵌入价值链存在“低端锁定”风险。欧盟作为中国的第一大贸易伙伴国,近年来中欧双边贸易不断增长,中国作为中欧贸易间的顺差国在获取贸易收益的同时隐含碳排放量增长也不容小觑。当前文献对贸易隐含碳的研究大多使用不区分中间品反复跨境行为的测算方法导致统计结果偏大同时关于 GVC 参与度划分的研究也较匮乏,因此本文选取 2000~2014 年的中欧贸易数据,使用规避了重复统计的总贸易核算法测算中欧贸易隐含碳,根据跨境生产行为次数划分 GVC 参与度,最后将两者结合实证考察 GVC 参与度对中欧贸易隐含碳的影响。本文的主要结论如下:

总贸易核算法下的中欧贸易分解结果显示,中国和欧盟的增加值结构存在明显差异但增加值流向相同都是“来源于出口国被进口国吸收”。两国的出口总值都以被他国吸收的国内增加值 DVA 为主,但从 DVA 的细分项来看,中国以最终品出口增加值为主而欧盟以中间品出口为主。从国外增加值 FVA 占比来看,中国的出口生产对其他国家的依赖程度远小于欧盟,前者 2014 年 FVA 占总增值比为 11.65%而后者为 25.41%。从行业的分解来看,中欧贸易集中在重制造业,农业的贸易往来较少,考虑到重复计算部分 PDC,传统海关统计的误差不容忽视。

参考文献(略)