第一章 绪论

第一节 背景与意义

一、研究背景

能源是人类经济社会发展的物质基础,在世界经济发展中具有特别重要的地位。近几十年来,不断增长的世界经济使全球能源消费量迅速上升,并且严重依赖于石油、煤炭等化石燃料。根据英国石油公司 2018 年发布的《世界能源展望》,到2040 年世界生产总值将增加一倍以上,而这也会导致全球能源需求与碳排放的猛增。在未来的 25 年里,能源需求量将增加约三分之一,且到 2040 年碳排放量约增长 10%(BP, 2018),这将给全球生态环境造成极大的压力。

针对日益恶化的全球环境问题,世界各国均在积极推行节能减排政策,并已经达成了共识。然而,在减排责任划分方面,世界各国目前还存在着争议(Kagawa, 2015)。这是因为经济全球化和国际贸易的发展使生产和消费发生分离,即一个国家或地区生产的商品可能会通过贸易在其他国家或地区消费,而隐含在商品中的能源消耗随之发生地理空间上的转移,这在一定程度上扭曲了各国真实的能源消耗量。例如,中国、印度等。

过去几十年,全球能源消耗量的大幅增加主要是由中国和印度推动的。2009 年中国超越美国,成为世界上能源消耗最多的国家。印度也是世界上能源消耗最多的国家之一。2018 年,世界能源消耗净增长中的一半以上来自于中国和印度(BP, 2019)。但中国、印度等发展中国家能源消耗的增长并不仅仅是因为国内需求的增加。更重要的是,随着国际贸易的不断深化,各国均参与到全球分工当中。作为全球价值链中的重要一环,中国、印度等发展中国家向美国、欧盟等发达地区出口大量的产品,这些产品在生产过程中的能源消耗发生在发展中国家,但最终由发达国家消费。而且随着经济开放程度的增加,国际贸易对能源消耗的影响会越来越大。而在未来全球节能减排的谈判与任务分配中,必须要考虑到贸易隐含能源的使用情况,准确地核算全球贸易隐含能源使用是公平合理划分减排责任的重要前提。

.......................

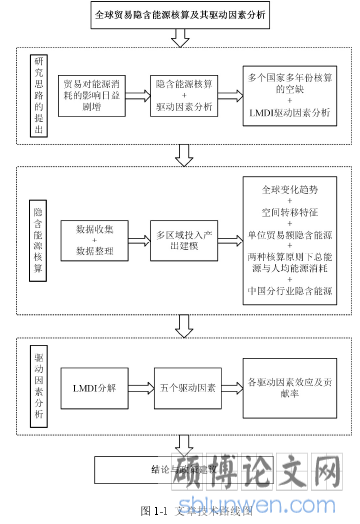

第二节 研究思路与内容

本文运用多区域投入产出分析方法对全球 39 个国家 1995-2011 年的贸易隐含能源进行核算,并对核算结果从全球和区域层面多个角度进行了具体分析,同时又从分行业、单位贸易隐含能源等方面对中国的贸易隐含能源进行更加详细的分析。此外,本文利用 LMDI 从进出口规模、能源强度、产业结构、经济产出以及人口规模五个方面对各个国家贸易隐含能源变化的驱动因素进行分解。主要研究内容如下:

第一章为绪论。主要介绍文章的选题背景与研究意义、研究思路、内容和方法、研究重点和创新点,详细阐述全球能源消耗的现状以及国际贸易对能源消耗和节能减排任务分配所带来的影响,说明对全球贸易隐含能源消耗进行研究的现实意义。

第二章为文献综述。首先,对投入产出分析方法以及贸易隐含能源核算的相关文献进行回顾。其次,对用于驱动因素分析的方法进行总结,并将隐含能源驱动因素分析的相关文献进行归纳。最后,对上述文献进行评述,归纳总结现有研究的研究思路和方法,以及可以进一步改善的地方,并据此提出本研究的主要研究内容。

第三章为贸易隐含能源核算。本章运用多区域投入产出分析方法对全球总体贸易隐含能源进行核算,并将核算结果从全球、区域两个层面进行不同角度的分析。此外,还从分行业、单位贸易额隐含能源等角度对中国的贸易隐含能源进行更加深入的分析。

第四章为驱动因素分析,本文采用 LMDI 分解方法,从进出口规模、能源强度、产业结构、经济产出以及人口五个方面对 39 个国家 1995-2011 年贸易隐含能源流入与流出变化的驱动因素进行详细研究。

第五章为结论与政策部分。对上述研究得出的结论进行概括并根据结论提出相应的政策建议。

.............................

第二章 文献综述

第一节 投入产出分析与贸易隐含能源核算

一、投入产出分析概述

Leontief(1970)将投入产出表扩展到包括环境数据。投入产出数据库不断丰富,学术界也开始利用投入产出表对隐含温室气体排放和隐含能源消耗进行分析。根据投入产出表的不同,可以分为单区域投入产出模型(Single-Region Input-Output; SRIO)和多区域投入产出模型(Mutli-Region Input-Output)。单区域投入产出模型基于以下假设:进口产品的生产国与本国拥有同样的生产技术,将国外进口产品的生产视作与国内成产的产品相同,拥有同样的能耗系数和污染排放系数,即利用国内的生产技术和能源投入方式进行成产(季春艺和杨红强; 2011)。因此单区域投入产出表也存在一定的局限性。因为各个国家的产品进口来自于世界多个国家或地区,而每个国家或地区的生产技术存在不同程度的差异,生产产品过程中的能耗系数和污染排放系数也存在不同,因此将进口产品视作与国内产品相同会导致不准确的核算结果。当进口产品的能源强度低于本国相应产品的能源强度时,会造成核算的高估;反之进口产品的能源强度高于本国相应产品的能源强度时,会造成核算的低估(孙晓奇; 2018)。

为了提高能源消耗与污染排放核算的准确性,有学者对单区域投入产出分析框架进行了改进,例如对进口产品进行分类,分为中间投入产品和最终消费产品,也有采用进口来源国的能源强度和排放系数来计算进口产品贸易隐含能源消耗和贸易隐含温室气体排放。但由于单区域投入产出模型假设进口产品具有同质性,对于生产技术和能源结构有明显差异的国家或地区之间的贸易隐含能源或温室气体排放的核算,核算结果会产生不同程度的偏差。在此基础上,有学者提出了多区域投入产出分析。多区域投入产出分析能够体现全球多个国家或地区之间的贸易关系,以及不同生产行业之间的关系,因此可以考虑到不同生产国技术水平的不同,即多区域投入产出模型的提出,考虑了进口商品在生产时所消耗的能源和温室气体排放,从而明显地提高了核算精度。因而多区域投入产出模型在能源与环境经济领域得到了非常广泛的应用,但多区域投入产出模型的弊端在于建模和数据处理较为复杂,因此多区域投入产出表的编制难度较大,这也使其存在一定的局限性,部分学者依旧采用单区域投入产出模型来进行分析。

...............................

一、投入产出分析概述

Leontief(1970)将投入产出表扩展到包括环境数据。投入产出数据库不断丰富,学术界也开始利用投入产出表对隐含温室气体排放和隐含能源消耗进行分析。根据投入产出表的不同,可以分为单区域投入产出模型(Single-Region Input-Output; SRIO)和多区域投入产出模型(Mutli-Region Input-Output)。单区域投入产出模型基于以下假设:进口产品的生产国与本国拥有同样的生产技术,将国外进口产品的生产视作与国内成产的产品相同,拥有同样的能耗系数和污染排放系数,即利用国内的生产技术和能源投入方式进行成产(季春艺和杨红强; 2011)。因此单区域投入产出表也存在一定的局限性。因为各个国家的产品进口来自于世界多个国家或地区,而每个国家或地区的生产技术存在不同程度的差异,生产产品过程中的能耗系数和污染排放系数也存在不同,因此将进口产品视作与国内产品相同会导致不准确的核算结果。当进口产品的能源强度低于本国相应产品的能源强度时,会造成核算的高估;反之进口产品的能源强度高于本国相应产品的能源强度时,会造成核算的低估(孙晓奇; 2018)。

为了提高能源消耗与污染排放核算的准确性,有学者对单区域投入产出分析框架进行了改进,例如对进口产品进行分类,分为中间投入产品和最终消费产品,也有采用进口来源国的能源强度和排放系数来计算进口产品贸易隐含能源消耗和贸易隐含温室气体排放。但由于单区域投入产出模型假设进口产品具有同质性,对于生产技术和能源结构有明显差异的国家或地区之间的贸易隐含能源或温室气体排放的核算,核算结果会产生不同程度的偏差。在此基础上,有学者提出了多区域投入产出分析。多区域投入产出分析能够体现全球多个国家或地区之间的贸易关系,以及不同生产行业之间的关系,因此可以考虑到不同生产国技术水平的不同,即多区域投入产出模型的提出,考虑了进口商品在生产时所消耗的能源和温室气体排放,从而明显地提高了核算精度。因而多区域投入产出模型在能源与环境经济领域得到了非常广泛的应用,但多区域投入产出模型的弊端在于建模和数据处理较为复杂,因此多区域投入产出表的编制难度较大,这也使其存在一定的局限性,部分学者依旧采用单区域投入产出模型来进行分析。

...............................

第二节 贸易隐含能源的驱动因素分析

在利用投入产出分析对隐含碳或隐含能源进行核算之外,还有许多学者采用定量分析方法对隐含碳或隐含能的驱动因素进行分析,从而为节能减排提出更有针对性的建议。目前学术界采用的定量分析方法主要有三种,一是以计量经济学为基础的回归分析(Regression Analysis),二是结构分解分析(Structural Decomposition Analysis; SDA),第三种是指数分解分析(Index Decomposition Analysis; IDA)。

第一种以计量经济学为基础的回归分析其优点在于操作简便。在数据可得的情况下,有比较的成熟的计算机软件和程序可以利用,但缺点在于因变量的选取过于简化,且具有一定的主观性。对文献进行回顾发现,回归分析多存在于隐含碳相关文献中(钟章奇, 2018; Zhong et al., 2018; Jiang et al., 2019)。例如,Jiang et al.(2018)基于且投入产出分析框架和空间计量经济学回归模型,对全球贸易隐含碳及其影响因素进行了具体分析。影响因素分析结果显示,能源和产业结构等因素会影响贸易隐含碳的使用,且存在空间溢出效应,清洁能源份额的增加可能会减少贸易对全球碳排放的影响。但由于计量回归模型在对解释变量进行选取时存在一定的局限性,有时无法识别能源消耗结构,如中间投入和最终消费等因素对贸易隐含碳或贸易隐含能源消耗的影响。

第三章 贸易隐含能源核算 ......................................... 12在利用投入产出分析对隐含碳或隐含能源进行核算之外,还有许多学者采用定量分析方法对隐含碳或隐含能的驱动因素进行分析,从而为节能减排提出更有针对性的建议。目前学术界采用的定量分析方法主要有三种,一是以计量经济学为基础的回归分析(Regression Analysis),二是结构分解分析(Structural Decomposition Analysis; SDA),第三种是指数分解分析(Index Decomposition Analysis; IDA)。

第一种以计量经济学为基础的回归分析其优点在于操作简便。在数据可得的情况下,有比较的成熟的计算机软件和程序可以利用,但缺点在于因变量的选取过于简化,且具有一定的主观性。对文献进行回顾发现,回归分析多存在于隐含碳相关文献中(钟章奇, 2018; Zhong et al., 2018; Jiang et al., 2019)。例如,Jiang et al.(2018)基于且投入产出分析框架和空间计量经济学回归模型,对全球贸易隐含碳及其影响因素进行了具体分析。影响因素分析结果显示,能源和产业结构等因素会影响贸易隐含碳的使用,且存在空间溢出效应,清洁能源份额的增加可能会减少贸易对全球碳排放的影响。但由于计量回归模型在对解释变量进行选取时存在一定的局限性,有时无法识别能源消耗结构,如中间投入和最终消费等因素对贸易隐含碳或贸易隐含能源消耗的影响。

结构分解分析也是一种非常常见的定量分析方法,尤其是在温室气体排放和能源消耗等相关分析中。通过文献检索显示,许多学者广泛地运用 SDA 对各个国家的贸易隐含碳排放的驱动因素进行识别。结构分解分析通常以投入产出分析为基础,能够分析一系列技术效应以及最终需求效应(Liang et al., 2016; Qu et al., 2017; Huang et al., 2019)。例如,Liang et al.(2016)采用结构分解分析方法对 1995-2009年期间美国温室气体排放的社会经济因素进行了分析。Huang et al.(2019)也做了类似的研究。相对于隐含碳的分析来说,采用结构分解分析对隐含能源的分析相对缺乏。黄敬凯(2016)将中国对外贸易隐含能源的驱动因素分为技术效应、规模效应和结构效应,采用 SDA 进行了详细分析。实证结果表明,1997-2012 年,无论是进口还是出口贸易隐含能源,贸易规模因素是进出口贸易隐含能源增加的最主要驱动因素。相对于规模因素来说,贸易结构因素对进出口贸易隐含能的驱动作用甚小。另一方面,抑制能耗的国际转移的主要因素是能源效率的提升。结构分解分析的缺点是对数要求较高,必须与投入产出相结合。

.............................

.............................

第一节 数据来源与研究方法 ...................................... 12

第二节 全球贸易隐含能源分析 .................................. 16

第四章 贸易隐含能源变化的驱动因素分析 .............................. 39

第一节 模型与数据 .................................... 39

第二节 LMDI 分解结果及讨论 ........................................ 41

第五章 结论总结与政策建议 ............................... 45

第一节 研究结论 .......................... 45

第二节 政策建议 .................................. 46

第四章 贸易隐含能源变化的驱动因素分析

第一节 LMDI 分解结果及讨论

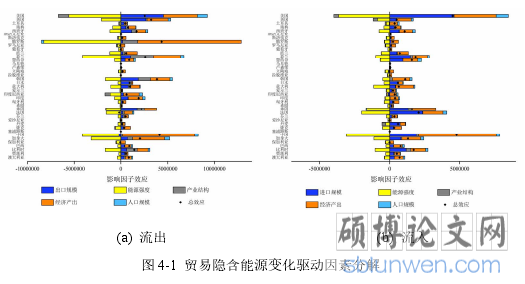

根据公式(14)-(29),本文计算了规模效应、能源强度、产业结构、经济产出和人口规模对各个国家贸易隐含能源流出和流入的影响,并计算了这五个因素的总效应,如图 4-1 所示。各个因素的作用方向及大小不同,若某因素效应大于 0,表示它会增加贸易隐含能源流出量或流入量,若小于 0,则表示它会抑制贸易隐含能源流入或流出。

根据图 4-1 可知可知,对多数国家来说,1995-2011 年,出口规模的增长使贸易隐含能源出口增加,但对中国来说,出口规模效应为负。这是因为,1995 年中国出口贸易隐含能源占中国总能源消耗的 23%,而 2011 年这一比例仅为 14%。近年来,中国经济飞速发展,用于国内需求的能源消耗也在逐渐增加,虽然 1995-2011年贸易隐含能源出口总量明显上升(2011 年约为 1995 年的 2 倍),但出口比例有所下降,因此出口规模效应为负。同样,对于贸易隐含能源进口来说,进口比例的增长会促进贸易隐含能源的增加,对大多数国家来说,1995-2011 年,进口比例有所上升,因此进口规模效应为正。

............................

第五章 结论总结与政策建议

第一节 研究结论

一、贸易隐含能源核算 从全球层面来看,随着全球经济的不断发展,1995-2011 年全球能源消耗量呈现明显增长趋势。且随着经济全球化和国际贸易的不断发展,全球贸易隐含能源消耗量整体上也呈现上升趋势,因而国际贸易对全球能源格局的影响也越来越大。

从区域层面来看,贸易隐含能源流出量较大的有俄罗斯、加拿大和荷兰,除三个自然资源较为丰富的国家之外,隐含能源流出量较大的主要是美国、德国、日本等高度发达的 OECD 国家。从贸易隐含能源流入方面来看,流入量较大的也是美国、日本以及德国、英国等欧盟一些高度发达的国家。从隐含能源净流出来看,净流出国家主要为自然资源较为丰富的俄罗斯、加拿大和荷兰,而净流入国家分为两类,一类是经济发达的 OECD 国家,如美国、日本、德国;另一类是近年来经济发展迅速的中国、印度和印度尼西亚等发展中国家。对单位贸易额隐含能源的分析发现,单位出口额隐含能源较高的是俄罗斯等资源丰富的国家以及印度、印度尼西亚等生产技术较为落后,且依赖出口高能耗工业产品的国家。单位进口额隐含能源较高的主要是日本、韩国和欧盟一些需要从其他国家进口高能耗产品的发达国家,以及印度、巴西等需要进口富含能源的初级产品从而用于中间生产的发展中国家。对区域间贸易隐含能源的空间转移分析发现,隐含能源流动量较大的主要有种,一是资源丰富的俄罗斯至欧盟地区,加拿大至美国;二是发展中国家至发达国家,如中国、印度对美国、日本和欧盟。通过两种核算原则下能源消耗的分析发现,无论是生产侧还是消费侧,能源消耗总量较大均为美国、日本、俄罗斯以及欧盟一些高度发达的国家。但从人均能源消耗来看,发达国家要远远高于发展中国家。 对中国的贸易隐含能源具体分析来看,1995-2011 年中国的贸易隐含能源流出量和流入量均有明显上升趋势

一、贸易隐含能源核算 从全球层面来看,随着全球经济的不断发展,1995-2011 年全球能源消耗量呈现明显增长趋势。且随着经济全球化和国际贸易的不断发展,全球贸易隐含能源消耗量整体上也呈现上升趋势,因而国际贸易对全球能源格局的影响也越来越大。

从区域层面来看,贸易隐含能源流出量较大的有俄罗斯、加拿大和荷兰,除三个自然资源较为丰富的国家之外,隐含能源流出量较大的主要是美国、德国、日本等高度发达的 OECD 国家。从贸易隐含能源流入方面来看,流入量较大的也是美国、日本以及德国、英国等欧盟一些高度发达的国家。从隐含能源净流出来看,净流出国家主要为自然资源较为丰富的俄罗斯、加拿大和荷兰,而净流入国家分为两类,一类是经济发达的 OECD 国家,如美国、日本、德国;另一类是近年来经济发展迅速的中国、印度和印度尼西亚等发展中国家。对单位贸易额隐含能源的分析发现,单位出口额隐含能源较高的是俄罗斯等资源丰富的国家以及印度、印度尼西亚等生产技术较为落后,且依赖出口高能耗工业产品的国家。单位进口额隐含能源较高的主要是日本、韩国和欧盟一些需要从其他国家进口高能耗产品的发达国家,以及印度、巴西等需要进口富含能源的初级产品从而用于中间生产的发展中国家。对区域间贸易隐含能源的空间转移分析发现,隐含能源流动量较大的主要有种,一是资源丰富的俄罗斯至欧盟地区,加拿大至美国;二是发展中国家至发达国家,如中国、印度对美国、日本和欧盟。通过两种核算原则下能源消耗的分析发现,无论是生产侧还是消费侧,能源消耗总量较大均为美国、日本、俄罗斯以及欧盟一些高度发达的国家。但从人均能源消耗来看,发达国家要远远高于发展中国家。 对中国的贸易隐含能源具体分析来看,1995-2011 年中国的贸易隐含能源流出量和流入量均有明显上升趋势

中国贸易隐含能源流出的具体方向主要是欧盟、美国和亚洲的韩国和日本,而流入量最大的为韩国和俄罗斯。总体来是,中国对欧盟、日本和美国等发达地区为隐含能源净流出,而对韩国、俄罗斯和印度尼西亚等为隐含能源净流入。分行业来看,进出口贸易隐含能源较大的主要集中于能源消耗较高的第二产业,如精炼石油及核燃料业、金属制品业,化工产品业等。对中国的单位贸易额隐含能源发现,中国的单位出口额与单位进口额贸易隐含能源均呈现逐渐下降趋势,且近年来已经低于世界水平。从环保角度看,中国的生产技术已经有较大的提升,且进出口产品的能源消耗也在逐渐下降,更加“绿色”。

参考文献(略)

参考文献(略)