本文是一篇国际贸易论文,笔者认为“一带一路”倡议是我国扩大对外开放的强大助力,我国在倡议的指引下获得了更多同沿线国家贸易往来的机会,产生我国的竞争新优势,实现互利共赢。同时,国家鼓励国内有能力的企业到国外物资丰富的地方建厂生产,鼓励进行跨国并购,这在很大程度上促进了我国同“一带一路”沿线国家的合作和发展。在“一带一路”沿线国家以外的领域,由于基础设施建设的发展,我国同沿线外国家的贸易成本大大降低,金融合作更加便利,贸易方式更加高效,尤其是和发达国家间的技术产品和技术人员的交流更加频繁,这要求我们抓住“一带一路”下的机遇,加快我国同世界各国的合作,尤其要在汽车领域严格学习国际技术要求,达到国际标准,在提升对外开放的同时,提升我国汽车产品在国际上的竞争地位。

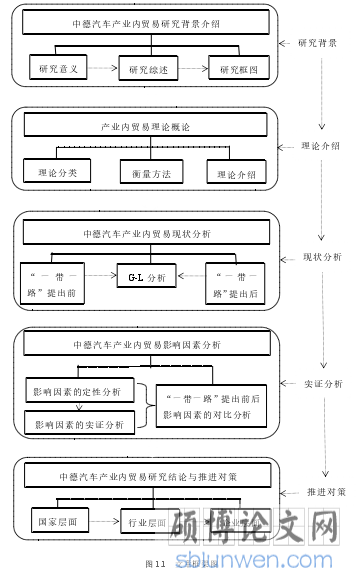

1 绪论

1.1 研究背景及意义

1.1.1 研究背景

随着经济全球化的推进与我国发展进程的进一步提升,拓展海外业务是获得更大国家利益的必然途径。党和国家在分析国际环境的前提下,于 2013 年 9 月提出“一带一路”倡议,并在十八届三中全会中正式宣布其进入国家推行的战略层面。从国际合作角度来看,“一带一路”往东联通亚太经济圈、往西联结欧洲经济圈、贯通了发达国家和发展中国家,穿越了太平洋与印度洋等主要贸易要道,带动我国中西部快速发展。整体来看,“一带一路”倡议不仅是我国发展的需要,更是我国实现区域经济快速发展的重要途径。“一带一路”为中德合作提供了加速器,在飞速发展的今天,探讨“一带一路”对中德贸易的影响意义重大。

1 绪论

1.1 研究背景及意义

1.1.1 研究背景

随着经济全球化的推进与我国发展进程的进一步提升,拓展海外业务是获得更大国家利益的必然途径。党和国家在分析国际环境的前提下,于 2013 年 9 月提出“一带一路”倡议,并在十八届三中全会中正式宣布其进入国家推行的战略层面。从国际合作角度来看,“一带一路”往东联通亚太经济圈、往西联结欧洲经济圈、贯通了发达国家和发展中国家,穿越了太平洋与印度洋等主要贸易要道,带动我国中西部快速发展。整体来看,“一带一路”倡议不仅是我国发展的需要,更是我国实现区域经济快速发展的重要途径。“一带一路”为中德合作提供了加速器,在飞速发展的今天,探讨“一带一路”对中德贸易的影响意义重大。

德国作为世界第四大经济体,在技术与经济领域皆具有较高地位,尤其是在精密机械、航空等高端制造业方面处于领先地位。作为“一带一路”终端的欧洲国家,德国同我国的贸易十分频繁。近年来,中德贸易关系密切,特别是制造业领域的贸易比重占据中德总贸易的首要位置。2013 年,中国是德国在全球的第四大出口国,亦是德国在全球的第二大进口国,中德两国在汽车与机械产品的相关贸易额为 1802.7 亿美元。2018 年德国与中国贸易额将近 1839 亿美元,中德贸易增长表现出经济合作、互利共赢的积极讯息。随着德国“工业 4.0”的提出,

制造业的发展进一步步入新兴化的高科技航道。中国制造的实现自然离不开同高端制造业发达的国家进行合作,加强中德贸易发展有利于实现中国经济的进一步发展。

在理论意义层面,研究中德汽车产业内贸易有利于巩固和深入学习关于产业内贸易的理论认识,通过相关数据、公式和计量模型的运用,可以更具体的理解相关理论,有利于进行我国在中德汽车产品贸易领域的位置探究,有利于更精准的确定中德两国汽车贸易的影响因素,有利于促进我国汽车产业的未来发展,提出符合中德汽车产业共赢的建议。

........................

在理论意义层面,研究中德汽车产业内贸易有利于巩固和深入学习关于产业内贸易的理论认识,通过相关数据、公式和计量模型的运用,可以更具体的理解相关理论,有利于进行我国在中德汽车产品贸易领域的位置探究,有利于更精准的确定中德两国汽车贸易的影响因素,有利于促进我国汽车产业的未来发展,提出符合中德汽车产业共赢的建议。

........................

1.2 国内外文献综述

1.2.1 国外研究现状

1. 关于中德贸易方面的国外研究

近年来关于中德贸易方面的研究颇多,本文将中德贸易相关的研究从产业角度进行了划分。在制造业方面,William(2016)研究了德国“工业 4.0”对中国制造业的启示,说明中国制造业可以借鉴德国的“工业 4.0”战略,促进中国从产业结构调整到战略性新兴产业的培育,从产业技术与信息技术的融合到产业技术创新方面做出必要的转变进而实现制造业升级。在中德服务贸易方面,Huang & Liu(2016)将中国和德国之间的服务贸易国际竞争力进行比较,发现保险和金融服务是两国之间差距最大的领域,而信息和通信技术服务是中德间差距最小的领域。在其他产业贸易方面,Wang & Marggraf (2015)对中德双边农产品的虚拟水贸易方面进行了研究,说明了德国省水而中国存在净水损失的现象。在国际报告方面,德国贝塔斯曼基金会研究报告(2013)的相关分析显示出中德贸易商品的高度依存性。在中德贸易关系方面,Schibotto(2014)发现德国与中国有一个新兴的“特殊关系”已远远超出了贸易潜力,中国与德国的密切关系可以减少中国对传统贸易伙伴的依赖,包括美国和日本。在产业内贸易角度,Yang(2011)基于中德产业内贸易进行了分析,发现中国的 GDP 和来自德国的投资为影响中德产业内贸易的主要因素。在中德贸易历史角度,Yang(2007)说明了纳粹德国和中国国民党政府从形成到 1930 年,除了德国商人克莱因与 1936 签订信贷协议这些地标之间的易货贸易,国内政治和对外政策也是中国和德国的易货贸易发展和繁荣的重要原因。在区域格局方面,Hauser(2005)研究了世界贸易和中德贸易的发展,强调在与中国,欧洲,美国,日本相关的研究中应特别注意中国和德国之间的贸易联系。

1.2.1 国外研究现状

1. 关于中德贸易方面的国外研究

近年来关于中德贸易方面的研究颇多,本文将中德贸易相关的研究从产业角度进行了划分。在制造业方面,William(2016)研究了德国“工业 4.0”对中国制造业的启示,说明中国制造业可以借鉴德国的“工业 4.0”战略,促进中国从产业结构调整到战略性新兴产业的培育,从产业技术与信息技术的融合到产业技术创新方面做出必要的转变进而实现制造业升级。在中德服务贸易方面,Huang & Liu(2016)将中国和德国之间的服务贸易国际竞争力进行比较,发现保险和金融服务是两国之间差距最大的领域,而信息和通信技术服务是中德间差距最小的领域。在其他产业贸易方面,Wang & Marggraf (2015)对中德双边农产品的虚拟水贸易方面进行了研究,说明了德国省水而中国存在净水损失的现象。在国际报告方面,德国贝塔斯曼基金会研究报告(2013)的相关分析显示出中德贸易商品的高度依存性。在中德贸易关系方面,Schibotto(2014)发现德国与中国有一个新兴的“特殊关系”已远远超出了贸易潜力,中国与德国的密切关系可以减少中国对传统贸易伙伴的依赖,包括美国和日本。在产业内贸易角度,Yang(2011)基于中德产业内贸易进行了分析,发现中国的 GDP 和来自德国的投资为影响中德产业内贸易的主要因素。在中德贸易历史角度,Yang(2007)说明了纳粹德国和中国国民党政府从形成到 1930 年,除了德国商人克莱因与 1936 签订信贷协议这些地标之间的易货贸易,国内政治和对外政策也是中国和德国的易货贸易发展和繁荣的重要原因。在区域格局方面,Hauser(2005)研究了世界贸易和中德贸易的发展,强调在与中国,欧洲,美国,日本相关的研究中应特别注意中国和德国之间的贸易联系。

...........................

2 产业内贸易的基本概念和理论概述

2.1 产业内贸易的基本概念

2.1.1 产业与产业内贸易

作为社会分工的产物,产业是生产物质产品部门的集合,如工业、农业等部门,其利益相关、分工不同。起初产业分为:初级生产部门、服务部门和次级生产部门。二战后,大部分国家采用三次产业分类法:第一次产业即农业(包括种植业、畜牧业、渔业、林业)、第二次产业为建筑业和工业(包括电力、采矿业、燃气和水的生产和供给业、制造业)、第三次产业包括服务部门和流通部门。

产业内贸易这一定义于 20 世纪中期出现,当时国际贸易格局和分工出现新的变动,全球化进一步发展,技术水平进一步提升。产业内贸易作为一种新型贸易模式首先在发达国家兴起,直到九十年代后该贸易模式发展至发展中国家,在世界范围内受到广泛关注。产业间分工产生了产业间贸易。20 世纪 60 年代,产业内贸易表示一国同时进口和出口某种同类型产品的贸易类型,可以记为商品总贸易与产业间贸易的差额,亦可以记作一国某种产业产品的进出口总和。当前常用的产品分类标准主要包括 SITC(联合国国际贸易标准分类)以及 HS Code(海关编码)。Verdoom 曾对贸易比率进行具体的研究并发现产品异质性的存在,其具有显著的专业发展趋势,这使得产业内贸易现象被发现。1975 年,Grubel 与Lloyd 的《产业内贸易》给出了衡量产业内贸易程度的指标:GL 指数、MIIT 指数和 GHM 指数,该著作作为研究产业内贸易理论的开端性标志,其相关理论一直沿用至今。

2.1 产业内贸易的基本概念

2.1.1 产业与产业内贸易

作为社会分工的产物,产业是生产物质产品部门的集合,如工业、农业等部门,其利益相关、分工不同。起初产业分为:初级生产部门、服务部门和次级生产部门。二战后,大部分国家采用三次产业分类法:第一次产业即农业(包括种植业、畜牧业、渔业、林业)、第二次产业为建筑业和工业(包括电力、采矿业、燃气和水的生产和供给业、制造业)、第三次产业包括服务部门和流通部门。

产业内贸易这一定义于 20 世纪中期出现,当时国际贸易格局和分工出现新的变动,全球化进一步发展,技术水平进一步提升。产业内贸易作为一种新型贸易模式首先在发达国家兴起,直到九十年代后该贸易模式发展至发展中国家,在世界范围内受到广泛关注。产业间分工产生了产业间贸易。20 世纪 60 年代,产业内贸易表示一国同时进口和出口某种同类型产品的贸易类型,可以记为商品总贸易与产业间贸易的差额,亦可以记作一国某种产业产品的进出口总和。当前常用的产品分类标准主要包括 SITC(联合国国际贸易标准分类)以及 HS Code(海关编码)。Verdoom 曾对贸易比率进行具体的研究并发现产品异质性的存在,其具有显著的专业发展趋势,这使得产业内贸易现象被发现。1975 年,Grubel 与Lloyd 的《产业内贸易》给出了衡量产业内贸易程度的指标:GL 指数、MIIT 指数和 GHM 指数,该著作作为研究产业内贸易理论的开端性标志,其相关理论一直沿用至今。

2.1.2 产业内贸易的类型

产业内贸易总体上可划分为:同质产品的产业内贸易和异质产品的产业内贸易。具体来说,在同质产品方面,引发产业内贸易的不是具有完全替代性的产品本身,而是运输成本、经济合作、转口贸易、季节性贸易等因素的作用影响。在异质产品方面,由于产品差异化分为垂直差异化(即生产出比原产品更好的产品)与水平差异化(即生产出与原产品具有不同特性的产品)。故差别产品的产业内贸易可以从垂直差别和水平差别两个角度划分。随着科技水平的增长,技术差异在贸易中的影响愈加明显,本文亦将技术差异引起的产业内贸易作为一类进行说明。

............................

产业内贸易总体上可划分为:同质产品的产业内贸易和异质产品的产业内贸易。具体来说,在同质产品方面,引发产业内贸易的不是具有完全替代性的产品本身,而是运输成本、经济合作、转口贸易、季节性贸易等因素的作用影响。在异质产品方面,由于产品差异化分为垂直差异化(即生产出比原产品更好的产品)与水平差异化(即生产出与原产品具有不同特性的产品)。故差别产品的产业内贸易可以从垂直差别和水平差别两个角度划分。随着科技水平的增长,技术差异在贸易中的影响愈加明显,本文亦将技术差异引起的产业内贸易作为一类进行说明。

............................

2.2 产业内贸易的衡量指标

19 世纪 60 年代以来出现的对于产业内贸易水平的测度标准主要有:Balassa指数、Aquino 指数、G-L 指数、MIIT 指数,其中 Grubel 和 Lloyd 提出的 G-L 指数是应用较为广泛的指标,Brülhart 提出的 MIIT 指数作为一种动态方法能够测度进出口结构的变化,据此,本文主要介绍 G-L 指数与 MIIT 指数的具体内容和应用。关于大部分的产业内贸易水平的测度主要有两类统计标准:联合国的国际贸易标准分类(SITC)与世界海关组织的《商品名称及编码协调制度》(HS),本文在汽车产品方面,选用 HS 编码进行分类,进行了相应产业内贸易水平的测度。

2.2.1 测度产业内贸易的静态指标

进行产业内贸易理论的分析是以相应的假设为前提的,总的来说,产业内贸易理论中要求规模经济且消费者需求具有多样性。具体来看,首先,产业内贸易理论要求产品差异化。在同一类产品中可区分出同质产品与差异产品。所谓同质产品是指能够进行完全相互替代且产品的特征完全相同的产品。所谓差异产品是指在具体设计,质量、品牌等方面存在差异的同类产品。其次,产业内贸易理论要求经济具有规模效应。实际的贸易存在于不完全竞争的市场,当然某些行业也存在垄断和寡头的情况,这样生产规模的增多便能够提高生产效率,降低生产成本,促进相关产品的专业化发展,进而加快了产品的差异化。最后,根据相似性需求理论,两国在产品需求、消费水平等方面越是相近,发生产业内贸易的可能性越大。在理论层面,产业内贸易和产业间贸易的显著差异表现为:产业内贸易中相关产品在生产环节以及销售环节存在强替代性。

..........................

19 世纪 60 年代以来出现的对于产业内贸易水平的测度标准主要有:Balassa指数、Aquino 指数、G-L 指数、MIIT 指数,其中 Grubel 和 Lloyd 提出的 G-L 指数是应用较为广泛的指标,Brülhart 提出的 MIIT 指数作为一种动态方法能够测度进出口结构的变化,据此,本文主要介绍 G-L 指数与 MIIT 指数的具体内容和应用。关于大部分的产业内贸易水平的测度主要有两类统计标准:联合国的国际贸易标准分类(SITC)与世界海关组织的《商品名称及编码协调制度》(HS),本文在汽车产品方面,选用 HS 编码进行分类,进行了相应产业内贸易水平的测度。

2.2.1 测度产业内贸易的静态指标

进行产业内贸易理论的分析是以相应的假设为前提的,总的来说,产业内贸易理论中要求规模经济且消费者需求具有多样性。具体来看,首先,产业内贸易理论要求产品差异化。在同一类产品中可区分出同质产品与差异产品。所谓同质产品是指能够进行完全相互替代且产品的特征完全相同的产品。所谓差异产品是指在具体设计,质量、品牌等方面存在差异的同类产品。其次,产业内贸易理论要求经济具有规模效应。实际的贸易存在于不完全竞争的市场,当然某些行业也存在垄断和寡头的情况,这样生产规模的增多便能够提高生产效率,降低生产成本,促进相关产品的专业化发展,进而加快了产品的差异化。最后,根据相似性需求理论,两国在产品需求、消费水平等方面越是相近,发生产业内贸易的可能性越大。在理论层面,产业内贸易和产业间贸易的显著差异表现为:产业内贸易中相关产品在生产环节以及销售环节存在强替代性。

..........................

3 中德汽车产业内贸易现状.......................................... 17

3.1 “一带一路”提出前中国汽车产业内贸易发展情况....................... 17

3.1.1 中国汽车产业的整体分析............................... 17

3.1.2 中国汽车产品的进出口................................ 18

4 中德汽车产业内贸易影响因素分析.................................... 28

4.1 中德汽车产业内贸易影响因素的定性分析.......................... 28

4.1.1 国际层面影响因素的选取与分析.................................... 28

4.1.2 国内层面影响因素的选取与分析............................. 30

5 中德汽车产业内贸易推进对策........................................ 44

5.1 国家层面........................... 44

5.1.1 加大对外开放力度..................44

5.1.2 优化外资利用结构.................................. 44

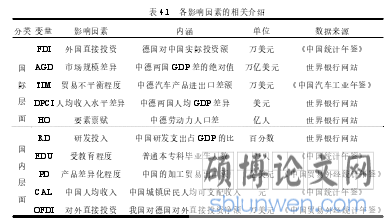

4 中德汽车产业内贸易影响因素分析

4.1 中德汽车产业内贸易影响因素的定性分析

4.1.1 国际层面影响因素的选取与分析

1. 外商直接投资

外商直接投资(FDI)分为加工贸易型的 FDI 和替代贸易型的 FDI。前者指贸易品的原材料由外国提供,国内主要进行加工操作,组装产成品后进行返销至国外的贸易,两国的进出口额随着中间产品的流动而增加,对垂直型产业内贸易的发展有促进作用。在替代贸易型的 FDI 中,一国进行投资的根本目的是为了增强自身产品在东道国市场的占有率,其在东道国建厂并生产原来需从母国进口的各种商品,进而减少了原来东道国在母国对于该商品的进口额,降低了两国产业内贸易水平。综上,理论层面,外商直接投资对于产业内贸易的影响具有不确定性。

本文选用德国对中国的直接投资额表示外商直接投资这一变量。德国对中国的投资大致经历了四个时期:第一个时期为改革开放到 1993 年以前,由于中国经济刚刚起步,德国企业对我国的直接投资十分有限,并不能对我国经济产生重大影响;第二个时期开始于 1993 年,德国实施“新亚洲”政策,德国企业对我国的直接投资额在一年内由 0.62 亿美元迅速增长至 2.64 亿美元;第三个时期是从 1997 年开始,由于全球经济环境恶劣,亚洲金融危机等影响使德国企业对我国的直接投资呈现负增长态势;第四个时期是指从 2004 年以来,德国企业对我国直接投资变为增长状态,且大中型企业投资居多。德国在中国的直接投资主要是在汽车以及机电领域,近年来企业在服务业领域投资增多。

............................

5 中德汽车产业内贸易推进对策

5.1 国家层面

5.1.1 加大对外开放力度

在政治层面,党的十九大精神中的新发展理念强调了提升利用外资水平,实现高质量发展的重要性。为了更充分的学习和使用外国相关技术,更多的利用外资进行发展,我国可在外籍汽车技术员工数目比例上要求放宽,降低投资性公司的门槛限制,加大开放我国在生产和生活服务业方面的代理范围,从而对汽车行业形成间接的辐射效应。同时,国家可在一定程度上放宽市场准入标准,2018年我国已声明将在五年内取消汽车行业的外资比例限制,说明我国汽车行业将全面开放,众多外资企业可以带着作为商业机密的高端技术来中国独资建厂,在某种程度上,外商独资建厂为我国汽车产业提供充足的资金和技术支持,促进我国同德国汽车产业内贸易的发展。在利用外资的同时,应注意相关技能和方法的学习和交流,努力提升我国汽车产品的竞争力。另一方面,我国应鼓励外商投资企业在我国进行相关的研发投入,这对相关区域的技术发展具有促进作用。

5.1.1 加大对外开放力度

在政治层面,党的十九大精神中的新发展理念强调了提升利用外资水平,实现高质量发展的重要性。为了更充分的学习和使用外国相关技术,更多的利用外资进行发展,我国可在外籍汽车技术员工数目比例上要求放宽,降低投资性公司的门槛限制,加大开放我国在生产和生活服务业方面的代理范围,从而对汽车行业形成间接的辐射效应。同时,国家可在一定程度上放宽市场准入标准,2018年我国已声明将在五年内取消汽车行业的外资比例限制,说明我国汽车行业将全面开放,众多外资企业可以带着作为商业机密的高端技术来中国独资建厂,在某种程度上,外商独资建厂为我国汽车产业提供充足的资金和技术支持,促进我国同德国汽车产业内贸易的发展。在利用外资的同时,应注意相关技能和方法的学习和交流,努力提升我国汽车产品的竞争力。另一方面,我国应鼓励外商投资企业在我国进行相关的研发投入,这对相关区域的技术发展具有促进作用。

“一带一路”倡议是我国扩大对外开放的强大助力,我国在倡议的指引下获得了更多同沿线国家贸易往来的机会,产生我国的竞争新优势,实现互利共赢。同时,国家鼓励国内有能力的企业到国外物资丰富的地方建厂生产,鼓励进行跨国并购,这在很大程度上促进了我国同“一带一路”沿线国家的合作和发展。在“一带一路”沿线国家以外的领域,由于基础设施建设的发展,我国同沿线外国家的贸易成本大大降低,金融合作更加便利,贸易方式更加高效,尤其是和发达国家间的技术产品和技术人员的交流更加频繁,这要求我们抓住“一带一路”下的机遇,加快我国同世界各国的合作,尤其要在汽车领域严格学习国际技术要求,达到国际标准,在提升对外开放的同时,提升我国汽车产品在国际上的竞争地位。

参考文献(略)