基础医学博士论文怎么写?本文根据热门论文范例数据,为大家列举了3篇基础医学博士论文范文,可以多参考学习,希望对你的论文写作有帮助。

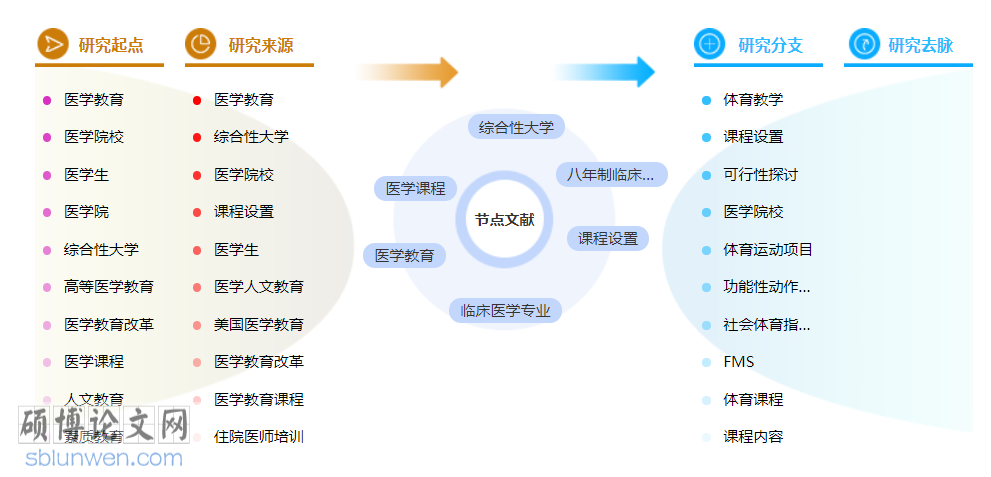

基础医学博士论文范文参考一:我国综合性大学医学课程设置研究 ——基于八年制临床医学专业

我国综合性大学医学教育在经过漫长的“沉默”后,于20世纪末逐渐得以恢复。此次恢复与其说是一种宏观教育体制改革的结果,不如说是医学教育自身适应医疗卫生事业发展和人类社会进步需求而进行的自觉调整,它体现出一种新的医学人才培养理念,即分层分类培养,而我国综合性大学医学教育恰处于这种分层分类的顶层,承担着高水平精英型医学人才培养的责任和使命。本文正是以这一部分医学教育中的拔尖代表,即八年制临床医学专业及其课程设置为研究主体,围绕这一主体展开相关理论与实证研究,着重改变国内医学教育课程设置长期以学科、以知识为中心的现状,解决存在的问题,探索一条以学生为中心、促进学生综合能力协调发展的课程设置新路径。研究回顾了自建国以来我国综合性大学医学教育的发展脉络与历史变迁,总结了其课程设置的状况与特点,着重对自2001年起10所综合性大学(不含军事院校)陆续开办的八年制临床医学专业人才培养模式、课程设置方案的探索与改革进行梳理,在总结成绩的同时进一步分析这种探索与改革处于起步阶段的不足。把“以学生为中心”作为我国综合性大学医学课程设置的核心假设,提出我国综合性大学医学课程设置是否需要一个以学生为中心的新视角、为什么和如何以新的视角开展综合性大学医学课程设置等主要研究问题。以学生为核心要素,形成以学生为圆心,包括社会因素、教师和管理者等要素在内的研究假设框架,即社会发展是外在因素,是推动医学教育改革、变化和发展的元动力;教师和管理人员是内在因素,是课程设置的参与主体,与学生共同组成学术共同体,形成课程设置场阈;学生、教师、管理者三位一体通过合作研究开展具体课程设置活动。依据研究假设、研究问题,设计研究路线,组织理论和实证研究。本文以中西方全人发展的哲学思想为我国综合性大学以学生为中心八年制临床医学专业课程设置的哲学起点,以后现代课程论为其理论基础,以学生、教师和管理者三位一体的学术共同体为其活动场域,以国际医学教育组织2002年公布的《全球医学教育最低基本要求》(Global Minimum Essential Requirements in Medical Education, GMER)为其内容(知识/经验)维度,以国际公认的医学职业夙愿为其理想追求,提出综合性大学八年制临床医学专业课程设置的目标、基本原则、内容维度和效果评价的描述性分析框架,以后现代4R课程设置标准检验分析框架的理论性与实践性。实证研究综合采取问卷调查、访谈和文本分析等方法。通过概率抽样在全国范围内进行随机和分层调查研究,对国内5所案例学校开展定性和定量研究;通过专业类别和人才培养模式比对,研究还对美国2所案例学校进行比较研究分析。实证研究结果客观反映我国综合性大学八年制临床医学专业课程设置核心主体——学生、教师和管理者对现行课程设置的基本认识和态度,反映深入探索新的以学生为中心的课程设置模式的必要性和紧迫性;美国案例学校的比较研究与分析,则为这一探索提供了值得借鉴的经验,证明这一探索的事实可行性。实证研究结论反映出,我国综合性大学现行八年制临床医学专业课程设置主要存在以下问题或不足:(1)学生作为受教育者对学校课程设置现状总体满意度不高;(2)学生、教师均表示参与学校课程设置的机会不多;(3)学生、教师、管理人员对学校课程设置目标、基本原则和能力维度的理解存在本质区别,三位主体就课程设置问题处于一种各说其话、互不理解的“割裂”状态,三位一体的课程设置理想场阂远未形成;(4)选修课、文化素质教育课以及跨学科整合课程的比率明显不足,以学科知识为中心的课程设置现象还很突出;(5)学生课程学习效果评价方法单一,追求知识点掌握的目标既定式闭卷考试仍是评价的主要方法;课程设置效果评价未提上议事日程。根据实证研究反映的现实和突出问题,回归理论分析,笔者为综合性大学八年制临床医学专业提出一种课程设置新模式,即构建以学生为中心的研究型课程设置模式,在此,“以学生为中心”是核心理念,“研究”则是核心理念得以实现的手段和方法。在重新诠释办学逻辑、知识逻辑和教学逻辑内涵与结构的基础之上,分析这一课程设置模式新的逻辑视角;从多元哲学思想的形成和人类学习观念的转变,分析这一课程设置模式新的思想基础;从一种可供选择的模型建构,分析这一课程设置模式的可操作性。这一课程设置模式,学生是圆心,学生、教师和管理者处于一种平等的以研究为桥梁的共同体之中,虽然各自的身份和所承担的职责各不相同,但是,其目标和价值追求却是统一的,即学生综合能力的协调发展,而统一的桥梁便是三者为了学生的发展而共同开展的研究活动。因此,这一课程设置模式所遵循的课程设置理念恰好符合了后现代课程理论的思想,即认为课程设置是一个运动的和不断修正的过程,学生、教师和管理者只有在课程设置目标、基本原则、内容维度和效果评价等要素上达成应有的共识,才有可能相互理解并展开卓有成效的研究对话;这一课程设置理念将学生、教师和管理者均视为具有批判性反思能力的主体,均能对自己以及他人的行为、思想做出客观的评价与反思,这种评价与反思正是课程设置得以不断修正的基础。在课程设置的模型建构中,以学生兴趣的启发、培养与发展为桥梁,注重理论与实践、基础.与临床的融会贯通;将课程设置划分为通识教育、基础理论教育和临床实践教育三个大的阶段,将课程划分为知识、技能与素养三个大的领域,以学生能力的七个维度再将课程内容划分为七个子模块,通过不同课程模块的立体交叉与组合,实现新模式追求学生综合能力协调发展的人才培养目标。研究也对综合性大学八年制临床医学专业课程设置评价进行了必要的研究,从课程学习效果评价和课程设置效果评价两个维度展开。其中,课程学习效果评价主要从实践操作层面进行分析,根据新模式划分的教育阶段和建构的课程模块,着重分析不同阶段、不同模块以及不同组合对课程学习效果评价方法的选择与使用,探索不同评价方法的综合使用;课程设置效果评价侧重于理论分析,即着重对评价维度与评价流程进行论述,认为课程设置评价应贯穿于课程设置全过程,是学生、教师和管理者三位一体从理论到实践、再从实践到理论不断求同存异的过程,课程设置在这一过程中不断进行着自觉的反思与调整;研究认为,课程设置评价的目的是为了修正和完善,是为了适应学生的成长与发展,而不仅仅是为了评判课程学习成绩的高低与好坏。研究的主要贡献在于,提出以学生为中心的我国综合性大学医学课程设置新视角,以后现代课程理论为基础,从理论到实践论证这一新视角下我国综合性大学医学课程设置的学术场域与基本途径,从课程设置目标、基本原则、内容维度与效果评价分析我国综合性大学医学课程设置的基本内涵,并就可行性模式的选择和模型建构进行了有益的探索与尝试。研究的意义在于,从学理层面系统关注综合性大学八年制临床医学专业课程设置,为该领域开展理论、实证与比较研究以及可行性方案建构提供参考和借鉴。研究的基本结论是,一种以学生为中心的研究型课程设置模式是实现综合性大学精英型医学人才培养的理想选择。

论文摘要

ABSTRACT

主要缩略词注释

第一章 引言

第一节 研究背景

一、我国面向21世纪高等医学教育的改革与发展

(一) 20世纪90年代高等医学教育的改革与发展

(二) 21世纪初期高等医学教育的改革与发展

二、医学模式转变对我国高等医学教育的挑战

三、医学教育国际标准的出台与实施对我国高等医学教育的要求

四、综合性大学医学教育发展的国际趋势

第二节 文献综述

一、国外文献综述

(一) 课程定义研究

(二) 课程设置定义研究

(三) 从科学到人本的课程设置研究

(四) 注重促进学生发展的医学课程设置研究

二、国内文献综述

(一) 课程定义研究

(二) 课程设置定义研究

(三) 理论研究薄弱的课程设置研究

(四) 突出以知识为中心的医学课程设置研究

三、文献综述评价

第三节 相关概念界定

一、课程

二、课程设置

三、综合性大学

四、综合性大学医学教育

五、综合性大学医学课程设置

六、其他说明

第四节 研究问题与研究意义

一、研究问题

二、研究意义

第五节 研究方法与研究思路

一、研究方法

二、研究思路

(一) 研究假设

(二) 研究路线

第二章 理论基础与分析框架

第一节 理论基础

一、人的全面发展的哲学思考

(一) 我国关于人的全面发展思想

(二) 西方关于人的全面发展思想

(三) 人的全面发展思想的现代思考

二、医学职业夙愿视阈下的医学教育理想

三、后现代课程论视阂下的医学课程设置理念——理解课程

(一) 批判性后现代主义课程观

(二) 建设性后现代主义课程观

(三) 后现代课程论视阈下综合性大学医学课程设置的三个主体

第二节 分析框架

一、课程设置目标

(一) 全人发展——一般智力的启迪

(二) 精英教育——顶层医学人才的培养

(三) 能力储备——可持续发展能力的养成

二、课程设置基本原则

三、课程设置内容维度

(一) 国际国内医学教育标准概况

(二) 我国综合性大学医学课程设置内容维度:基于《医学教育全球最低基本要求》

四、课程设置评价

第三章 我国综合性大学医学教育及医学课程设置的历史回顾

第一节 调整与稳步发展阶段:1952年高校院系调整前后

一、1952年前后我国综合性大学医学教育概况

二、1952年前后我国综合性大学医学课程设置特点:学习苏联模式

第二节 整顿与恢复发展阶段:1978年改革开放前后

一、1978年前后我国综合性大学医学教育概况

二、1978年前后我国综合性大学医学课程设置特点:以学科为中心

第三节 合并与快速发展阶段:20世纪末高等教育管理体制改革以来

一、20世纪末以来我国综合性大学医学教育概况

二、20世纪末以来我国综合性大学医学课程设置特点:以学科为中心,多种模式并存

第四章 我国综合性大学医学课程设置实证研究的设计与实施

第一节 研究设计

一、案例抽样

(一) 抽样法的选择

(二) 抽样步骤

二、数据来源与调查工具

三、调查问卷设计

四、实证研究的信度与效度分析

(一) 信度

(二) 效度

(三) 信度与效度的平衡

第二节 研究实施

一、调查实施

二、数据处理与分析

三、数据解释与结果呈现

第五章 我国综合性大学医学课程设置现状分析

第一节 课程设置目标分析

一、学生视角

二、教师及管理人员视角

三、学校相关文本分析

本节小结

第二节 课程设置基本原则分析

一、学生视角

二、教师及管理人员视角

本节小结

第三节 课程设置内容维度分析

一、学生视角

二、教师及管理人员视角

三、学校相关文本分析

本节小结

第四节 课程设置过程与结构分析

一、课程设置过程分析

二、课程设置结构分析

(一) 课程数量

(二) 必修课与选修课比率

(三) 跨学科整合课程

(四) 自由选修课程

(五) 文化素质课程

(六) 学校相关文本分析

本节小结

第五节 课程设置评价分析

一、学生视角

二、教师及管理人员视角

三、学校相关文本分析

本节小结

第六节 课程设置总体满意度分析

第六章 美国综合性大学医学课程设置现状分析

第一节 美国医学教育概况

一、美国医学教育生源要求

二、美国医学教育学制与学位

三、美国医学教育目标与课程设置

(一) 医学教育目标

(二) 课程设置

第二节 哈佛大学医学课程设置分析

一、哈佛大学医学教育概况

二、哈佛大学医学课程设置改革与现状

三、哈佛大学医学课程设置分析

(一) 课程设置目标

(二) 课程设置基本原则

(三) 课程设置内容维度

(四) 课程设置评价

第三节 约翰·霍普金斯大学医学课程设置分析

一、约翰·霍普金斯大学医学教育概况

二、约翰·霍普金斯大学医学课程设置改革与现状

三、约翰·霍普金斯大学医学课程设置分析

(一) 课程设置目标

(二) 课程设置基本原则

(三) 课程设置内容维度

(四) 课程设置评价

第四节 中美综合性大学医学课程设置比较分析

一、课程设置目标

二、课程设置基本原则

三、课程设置内容维度

四、课程设置评价

第七章 我国综合性大学医学课程设置模式探析——以学生为中心的研究型课程设置模式

第一节 我国综合性大学医学课程设置需遵循的几种逻辑

一、办学逻辑

二、知识逻辑

三、教学逻辑

第二节 一种以学生为中心的研究型课程设置模式的探索

一、以学生为中心研究型课程设置模式要素分析

二、以学生为中心研究型课程设置模式可行性分析

(一) 哲学思想的转变:从二元到多元

(二) 学习观念的转变:从机械到建构

三、以学生为中心研究型课程设置模型建构

(一) 以学生为中心研究型课程设置模型建构基本流程

(二) 以学生为中心研究型课程设置模型建构

第三节 以学生为中心研究型课程设置模式的评价

一、以学生为中心研究型课程设置模式的学习效果评价

二、以学生为中心研究型课程设置模式的设置效果评价

(一) 评价维度分析

(二) 评价流程分析

第八章 结语

第一节 研究结论

第二节 研究创新点

第三节 研究局限

第四节 研究展望

致谢

参考文献

附录

附录A:学生调查问卷

附录B:教师及管理人员调查问卷

附录C:访谈提纲

附录D-1:国内某综合性大学临床医学专业八年制人才培养方案及教学计划

附录D-2:国内某综合性大学八年制医学教育人才培养总体方案及教学计划

附录E:攻读博士学位期间的

参考文献

[1]欧洲体系医学人才培养模式比较研究——以英法德为例[J]. 黄睿彦. 医学与哲学(人文社会医学版). 2011(12)

[2]我国高等医学教育转型中的困惑与思考[J]. 黄睿彦. 中华医学教育杂志. 2010 (06)

[3]哈佛大学医学院教师聘任新思想评析[J]. 赖亚曼,蒋学武. 医学教育探索. 2009(06)

[4]综合性大学医学院教学资源平台的建设与共享[J]. 黄育妆,柏志全,宿宝贵,陈利国. 中国高等医学教育. 2009(04)

[5]构建综合性大学“243”型课程体系与医学创新人才培养模式的实践与思考[J]. 王庭槐,王淑珍,周慧明,王连唐,熊惠萍. 中华医学教育杂志. 2008 (05)

[6]中美高等医学教育比较及启示[J]. 谈在祥,韩晓平. 医学教育探索. 2008(09)

[7]美国哈佛医学院、约翰·霍普金斯大学医学院课程计划对我国八年制医学教育课程改革的启示[J]. 冯逵,黄建始. 复旦教育论坛. 2008(03)

[8]发达国家医学院校人文课程设置概况及其对我国的启示[J]. 朱健,康玉唐. 复旦教育论坛. 2008(03)

[9]美国医学教育历史与现状的考察研究[J]. 图门吉日嘎勒. 内蒙古民族大学学报(自然科学版). 2008(03)

[10]合并高校医学人文课程设置存在的问题及其原因分析[J]. 朱健,康玉唐. 医学与社会. 2008(05)

基础医学博士论文怎么写

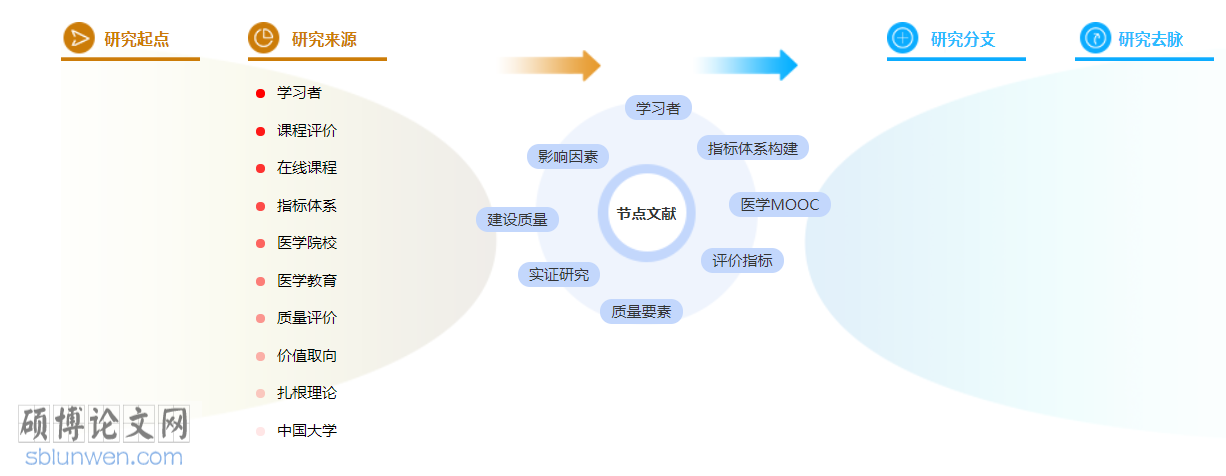

基础医学博士论文模板范例二:医学MOOC建设质量评价指标体系构建与实证研究

研究背景:课程是人才培养的核心要素,课程质量直接决定人才培养质量。MOOC作为新型的数字化课程资源成为推进“互联网+教育”战略落地,实现优质教育资源共享的重要工作内容,国家教育部提出了按年度分批建设和认定在线开放课程,加强在线课程常态化质量检查和评价的要求。在医学教育领域,为了适应我国开展新医科教育改革的需要,医学院校正在广泛地建设和引进医学MOOC,利用在线教学手段,提高医学人才的培养质量。然而,质量问题是制约MOOC发展与应用的瓶颈。在国外MOOC质量评价标准无法适用于我国MOOC和我国尚未制定MOOC统一评价标准的现实背景下,文献研究和调查发现,我国医学MOOC存在着评价导向不明、评价标准缺失、评价内容混乱、评价精准度不够四个关键问题,已经严重影响医学MOOC的建设质量和应用效果。针对医学MOOC建设质量评价的现实需要,亟待通过研究医学MOOC质量要素,构建一套适合于我国医学MOOC建设质量评价的标准和工具。研究目的:为了落实国家加强在线课程质量管理要求,本研究针对教育管理部门对医学MOOC认定和质量督导评价需要,围绕医学MOOC建设质量评价时“评什么”和“如何评”两个关键问题,探索医学MOOC建设质量要素和质量特征,构建医学MOOC建设质量评价指标池和医学MOOC建设质量评价指标体系,明确医学MOOC建设质量评价导向和评价流程,为学校建设医学MOOC提供指导规范,为教育管理部门开展课程质量监管工作提供工具和手段,为中国医学MOOC学习者选课与评课提供适用的评判依据。研究方法:按照综合评价法的研究范式,遵循调查医学MOOC建设质量评价需求,分析建设质量要素,建立指标池,构建评价指标体系的研究思路,一是采用文献分析法明确医学MOOC建设质量评价需求,分析了解国内外MOOC建设质量、MOOC评价和医学课程改革背景下的医学MOOC评价三个主题的研究现状,明确了医学MOOC建设中存在的质量问题与评价手段缺失问题。二是采用问卷调查法调查了 4235名学习者对医学MOOC建设质量的期望,结合全面质量管理理论、质量功能展开理论和CIPP理论,借鉴欧洲QRF质量框架和我国课程评价模型,构建了包括两类评价主体,四类评价内容,五个评价环节的医学MOOC建设质量评价框架。三是采用扎根理论研究法研究了医学MOOC建设质量要素模型。在扎根理论和质量功能展开理论指导下,调查了我国1118门医学MOOC的真实质量数据,提取了包括设计维度,授课维度和服务维度的医学MOOC建设质量要素,构建了医学MOOC建设质量评价要素模型。四是采用问卷调查法和主成分分析法构建了医学MOOC建设质量评价指标池。在欧洲QRF质量框架的基础上,分别吸收国家对课程建设要求和医学教育改革要求,明确医学MOOC建设质量评价指标的四种来源,面向4322名学习者、651名MOOC设计者,371名MOOC授课者和332名MOOC服务者,征集了 74209条医学MOOC质量评价指标,经过相关性和主成分分析,对指标初选和优选,筛选出了包括设计质量,授课质量和服务质量3个一级指标,21个二级指标,120项三级指标共计144个指标构成的医学MOOC建设质量评价指标池。五是采用德尔菲专家咨询法和AHP层次分析法构建了医学MOOC建设质量评价指标体系。在编制指标体系的基础上,邀请31名国内医学教育学、管理学、计算机科学和心理学等领域的专家,采用德尔菲专家咨询法,经过四轮咨询修改,并对专家权威度,专家意见集中程度和意见协调系数进行统计,完成了医学MOOC建设质量评价指标指标体系和医学MOOC建设质量评价实施模型的修改意见收集和修订,并采用AHP层次分析法,通过专家咨询和建立重要性矩阵,明确了各指标项的权重。六是采用实证研究法完成了医学MOOC建设质量评价指标体系的实证。按照实证研究的范式,选择S省MOOC管理部门参评的16门医学MOOC和Z地区平台的65门医学MOOC,先后由16名专家和7354名医学MOOC学习者,对指标体系进行了试用,通过探索性因子分析、验证性因子分析、信度分析、SMART指标有效性评价法,分别对指标体系科学合理性和有效性进行了验证。研究结果:通过为期三年的研究,一是设计了包括3个维度13个核心因素的医学MOOC建设质量要素模型,为医学MOOC建设质量提供了质量框架,二是构建了包括3个一级指标,13个二级指标,32个三级指标和109个指标项描述构成的医学MOOC建设质量评价指标,三是形成了适用于教育管理部门和学习者的医学MOOC建设质量评价模型。在三个方面形成了创新性的成果:一构建了体现中国课程质量特色的医学MOOC建设质量评价指标体系。打破国内外以往设计通用性MOOC评价指标体系的常规做法,在评价指标项的标度中融入了“金课”、“课程思政”和新医科教育三个方面的中国课程质量的最新要求。二提出了医学MOOC建设质量评价框架和医学MOOC建设质量要素模型。从设计、授课和服务三个维度构建了医学MOOC的质量要素结构和质量特征,建立了面向教育管理部门和学习者两类评价主体(角色),四个评价环节,三类评价内容(数据)的医学MOOC建设质量评价框架,解决了教育管理部门在医学MOOC认定和质量督导工作中“评什么”和“如何评”的问题。三找到了医学MOOC建设质量评价的7个关键指标。构建了体现我国医学MOOC质量特征的医学MOOC建设质量评价指标池,通过计算找到了设计能力、制作手段、授课能力、师生互动、学情分析、应答服务、安全服务是贡献率排名前7位的评价指标。研究结论:通过评价指标体系实现医学MOOC建设质量的量化评价是可行的。医学MOOC建设质量包括设计质量、授课质量和服务质量三个维度,涵盖课程目标,课程定位,课程理念,课程内容,课程资源,师资条件,教学方法,教学实施过程,结果认定,用户管理服务,学情分析服务,课程内容服务,应答服务,安全运维服务共计14个关键要素。医学MOOC建设质量评价需要以教育学和管理学理论为指导,从设计者、授课者与服务者视角设置评价指标,融入学科特色和地域政策相关要求,将教学设计能力,制作设备与工具,教学内容呈现方式作为医学MOOC建设质量评价的核心指标。

缩略语表

中文摘要

ABSTRACT

前言

1 研究背景

1.1 医学MOOC建设是深化医学教育改革的需要

1.2 质量问题成为制约MOOC发展与应用的瓶颈

1.3 我国医学MOOC质量评价缺乏适切性标准

1.4 医学MOOC建设质量特征和评价办法有待探索

2 研究思路

3 研究内容

4 主要研究方法

4.1 文献分析法

4.2 访谈法

4.3 扎根理论研究法

4.4 因子分析法

4.5 主成分分析法

4.6 德尔菲专家咨询法

4.7 AHP层次分析法

5 研究意义

5.1 理论意义

5.2 实践意义

文献回顾

1 MOOC建设质量相关研究

1.1 MOOC建设质量文献检索情况

1.2 课程质量研究

1.3 MOOC的类型与建设模式

1.4 MOOC的质量特征与影响因素研究

2 MOOC评价相关研究

2.1 MOOC评价文献检索情况

2.2 MOOC评价的理论与方法研究

2.3 MOOC评价指标研究

3 医学课程改革背景下的MOOC质量评价问题研究

3.1 医学MOOC评价文献检索情况

3.2 医学课程改革与MOOC建设研究

3.3 医学MOOC质量评价与问题研究

4 文献研究述评

4.1 MOOC质量评价研究的基本共识

4.2 医学MOOC质量评价需要解决的问题

第一部分 医学MOOC建设质量评价框架构建

1 医学MOOC建设质量评价相关概念界定

1.1 医学MOOC建设质量的内涵

1.2 医学MOOC建设质量评价框架的构成

1.3 医学MOOC建设质量评价的目的

2 医学MOOC建设质量评价框架构建的现实依据研究

2.1 面向学习者的医学MOOC建设质量期望调查目的

2.2 医学MOOC学习者调查对象选取

2.3 实验与调查过程

2.4 调查结果分析

3 医学MOOC建设质量评价框架构建的指导理论

3.1 全面质量管理理论与启示

3.2 质量功能展开理论与启示

3.3 教育评价的形成性理论与启示

4 医学MOOC建设质量评价框架构建的参考模型

4.1 QRF欧洲MOOC质量框架的核心思想

4.2 双视角课程评价模型

5 医学MOOC建设质量评价框架构建

5.1 医学MOOC建设质量评价的主体

5.2 医学MOOC建设质量评价的适用对象

5.3 医学MOOC建设质量评价的环节

5.4 医学MOOC建设质量的四类量化数据集

6 医学MOOC建设质量评价的方法与原则

6.1 医学MOOC建设质量评价的适用方法

6.2 医学MOOC建设质量评价的原则

7 结果与讨论

7.1 研究结果

7.2 讨论

第二部分 医学MOOC建设质量要素研究

1 医学MOOC建设质量要素的内涵与特征

1.1 医学MOOC建设质量要素研究面临的问题

1.2 医学MOOC建设质量要素研究的目的

1.3 医学MOOC建设质量要素的内涵与特征

2 医学MOOC建设质量要素的来源

2.1 医学MOOC建设质量要素的研究方法

2.2 医学MOOC建设质量要素来源的确定

3 基于调查提取医学MOOC建设质量要素

3.1 我国医学MOOC建设质量调查目的

3.2 研究工具

3.3 医学MOOC样本的选取

3.4 医学MOOC的资源样本信息搜集过程

3.5 面向设计维度的我国医学MOOC建设质量要素提取

3.6 设计维度的我国医学MOOC建设质量信息一级编码

3.7 面向授课维度的我国医学MOOC建设质量要素提取

3.8 授课维度的医学MOOC建设质量信息一级编码

3.9 面向服务维度的我国医学MOOC建设质量要素提取

3.10 服务维度的我国医学MOOC建设质量要素一级编码

3.11 医学MOOC建设质量信息的编码处理

3.12 医学MOOC建设质量要素的汇总

4 医学MOOC建设质量要素理论饱和度的检验

4.1 研究对象选取

4.2 理论饱和度检验的目的

4.3 理论饱和度检验的方法

4.4 理论饱和度检验结果

5 基于因子分析法的医学MOOC建设质量要素的筛选

5.1 基于探索性因子分析法的医学MOOC建设质量要素筛选

5.2 基于验证性因子分析法的医学MOOC建设质量要素筛选

5.3 医学MOOC建设质量要素的信度检验

5.4 医学MOOC建设质量要素模型的确定

6 医学MOOC的特殊性分析

6.1 医学MOOC特殊性研究的对照样本选取

6.2 医学MOOC与其他学科门类MOOC的区别

6.3 医学MOOC与传统医学课程的区别

7 结果与讨论

7.1 研究结果

7.2 讨论

7.3 结论

第三部分 医学MOOC建设质量评价指标体系的构建

1 医学MOOC建设质量评价指标的收集

1.1 医学MOOC建设质量评价指标池的内涵与作用

1.2 医学MOOC建设质量评价指标的选择标准

1.3 医学MOOC建设质量评价指标的数据来源

1.4 指标编制人员的选取

1.5 面向学习者的医学MOOC建设质量评价指标的提取

1.6 面向医学MOOC设计者视角的质量评价指标

1.7 面向医学MOOC授课者视角的质量评价指标提取

1.8 面向医学MOOC服务者视角的质量评价指标

1.9 基于医学MOOC相关者征集指标的汇总

2 医学MOOC建设质量评价指标的筛选

2.1 医学MOOC建设质量指标数据的标准化处理

2.2 医学MOOC建设质量指标数据的相关性分析

2.3 基于聚类分析法的医学MOOC建设质量评价指标初选

2.4 基于主成分分析法的医学MOOC建设质量评价指标优选

3 医学MOOC建设质量评价指标评价指标的编制

3.1 评价指标的编制人员

3.2 评价指标的结构划分

3.3 评价指标中的医学特色

4 小结与讨论

4.1 研究结果

4.2 讨论

4.3 结论

第四部分 医学MOOC建设质量评价指标体系的修订

1. 咨询专家的选取

1.1 咨询专家的选择要求

1.2 咨询专家的权威性判定

2 专家咨询的过程与意见收集

2.1 专家咨询流程与积极性系数统计

2.2 专家意见集中程度与协调系数计算

3 评价模型与评价指标的修订

3.1 专家对评价模型的修改建议

3.2 专家对评价指标体系的修改建议

4 评价指标体系权重的准备工作

4.1 权重确定的方法

4.2 权重确定的专家选择

4.3 指标项层次结构模型的设计

5 评价指标权重的计算过程

5.1 建立比较判断矩阵

5.2 权重的计算方法

5.3 权重的计算过程

5.4 权重的一致性检验

5.5 评价指标权重的赋值

6 评价指标体系的分数计算规则

7 小结与讨论

7.1 研究结果

7.2 讨论

第五部分 医学MOOC建设质量评价指标体系的实证研究

1 实证研究的目的与方法

1.1 研究目的

1.2 原理与方法

2 面向教育管理部门的评价实验

2.1 教育管理部门实验对象的选取

2.2 MOOC质量评价专家选择

2.3 评价数据采集与处理过程

2.4 评价指标的有效性分析

3 面向学习者的评价实验

3.1 学习者实验对象的选取

3.2 实验过程

3.3 评价指标体系的题项分析

3.4 评价指标体系的探索性因子分析

3.5 评价指标体系的验证性因子分析

3.6 评价指标体系的信效度检验

3.7 评价指标体系的有效性分析

3.8 评价指标体系的用户满意度分析

3.9 评价指标体系的理论饱和度分析

3.10 不同课程成绩分析

4 改进评价的建议

4.1 改进评价的意义分析

4.2 改进医学MOOC质量的建议

4.3 改进医学MOOC评价的建议

5 讨论

5.1 研究结果

5.2 存在的不足

5.3 结论

总结与展望

1 研究总结

1.1 主要研究工作

1.2 研究结论

1.3 成果创新点

1.4 研究不足

2 未来展望

参考文献

附录

个人简历与研究成果

致谢

参考文献

[1]基于期望模型的医学MOOC建设质量与学习者需要分析研究[J]. 宁玉文,殷进功. 医学教育管理. 2020(05)

[2]新时代继续教育质量评价与提升:价值取向、指标体系和模型构建[J]. 黄越岭,韩玉梅,陈恩伦. 中国电化教育. 2020(09)

[3]国内外cMOOC典型案例比较分析[J]. 朱连操,王帆. 成人教育. 2020(09)

[4]从精品课程到在线开放课程的实践与思考[J]. 陈琼,叶思霞,马丽萍. 广东职业技术教育与研究. 2020(04)

[5]特定学科跨学科交叉发展态势分析:以医学为例[J]. 齐燕,高东平. 情报杂志. 2020(09)

[6]基于成果导向理念的本科人才培养方案探析[J]. 毛巍伟. 福建师大福清分校学报. 2020(03)

[7]基于布鲁姆教育目标分类法的慕课课程建设[J]. 戚爽. 吉林省教育学院学报. 2020(06)

[8]基于CIPP模式的高校课程评价探析[J]. 李洁. 学园. 2020(15)

[9]基于扎根理论的在线课程质量影响因素理论框架构建[J]. 申子阳,董凌宇,王昌. 图书情报导刊. 2020(05)

[10]信息时代医学慕课教育的优势与建议[J]. 杨桂,黄安,张晖,黎锦,文婷婷,柳家翠,黄奔,程庆元,李一荣,喻明霞. 中华医学教育探索杂志. 2020(05)

基础医学博士论文范文参考

基础医学博士论文范文模板三:类风湿性关节炎寒热证候分类的系统生物学基础

辨证论治——是运用中医理论诊疗疾病的原则和方法,是具有中医学独特理论风格和诊疗经验的体系。证候作为辨证论治的核心内容一直是中医基础研究领域的重要内容。由于证候本质具有复杂的相互关系和多样性以及开放式多维网络特征,应该从一系列信息的系统集成来解释其复杂性。因此以整体性研究为特征的系统生物学,可用来研究证候的发展及变化过程。本研究首先以类风湿性关节炎(Rheumatoid Arthritis,RA)为例,利用多元统计分析方法,分析了临床随机对照试验的结果,我们发现:借助因子分析可确定RA的寒热证候分类,同时寒热证候分类与中西药干预方法的疗效相关,且证候的变化也会影响疗效的改变,说明中医寒热证候分类在RA治疗方法的选择上具有指导价值。虽然RA寒热证候分类的依据主要是中医相关症状,但其对疗效的影响说明RA寒热证候具有特定的生物学基础。进而,以类风湿性关节炎为范例,选取临床典型的RA寒、热证患者病例,采用系统生物学思路与方法(基因组学及代谢组学),探索RA寒热证候的内在生物学特征,期望能丰富中医证候理论的科学内涵,同时为类风湿性关节炎临床诊断和有效治疗提供理论工具。1目的分析RA寒热证候分类对中西药治疗方法疗效的影响,并通过检测类风湿性关节炎典型寒、热证CD4+T淋巴细胞基因表达谱及血浆代谢谱,研究寒热证候的生物学差异,探讨类风湿性关节炎寒热证候分类的科学基础。2研究对象和方法研究思路:利用多元统计分析方法,分析中西药治疗RA随机对照临床数据,探索中医寒热证候分类与疗效的关系;在此基础上,随机选取符合纳入标准的RA女性患者,参照相应标准进行寒、热证候辨别。取患者CD4+T淋巴细胞及血浆,进行基因表达谱及代谢组学测定,寻找类风湿性关节炎寒热证候之间差异表达的基因及生物标记物,并对结果进行生物信息学分析,探寻类风湿性关节炎寒热证候差异的生物学基础。3研究内容3.1临床数据分析数据来源:国家“十五”攻关项目全国9个临床中心RA临床随机对照试验数据。分析方法:采用回归分析、主成分分析、因子分析、辨别分析、聚类分析等多元统计方法,探索RA证候分类及各证候类型与临床疗效的相关关系。3.2实验研究基因表达谱研究:随机选取北京中日友好医院女性患者20例,年龄12-68岁。纳入病例中寒证患者为10例,热证患者为10例。代谢组学研究:随机选取北京中日友好医院女性患者21例,纳入病例中寒证患者为15例,热证患者为6例;另选取16例女性为正常对照组(依据体检结果排除了感染、炎症等影响因素)。◇病例纳入标准:疾病诊断、病情进展分类标准:参照1987年美国风湿病学会(ARA)修订的诊断标准。◇证候诊断标准:参照1993年卫生部《中药新药治疗痹病的临床研究指导原则》、1994年国家中医药管理局发布的《中医病证诊断疗效标准·(?)痹的诊断依据、证候分类、疗效评定》、1997年中华人民共和国国家标准《中医临床诊疗术语证候部分》和1988年全国中西医结合风湿类疾病学术会议拟订的诊断标准。◇排除标准:合并严重关节外表现,如高热不退、多发类风湿结节、肺间质纤维化、肾脏淀粉样变、缩窄性心包炎、血管炎等需要使用糖皮质激素的患者;长期服用有关治疗RA的慢作用药物,且在本研究前至少1周内未停用甲氨喋呤、氯喹、柳氮磺胺吡啶、环磷酰胺、青霉胺和金制剂等免疫抑制类药物的患者;合并有循环、呼吸、消化、泌尿生殖、造血系统以及中枢神经系统等严重疾病的患者。4研究方法4.1基因表达谱研究◇CD4+T淋巴细胞分离纯化:采集空腹静脉血,EDTA抗凝,加入CD4+T细胞富集抗体混匀,Ficoll淋巴细胞分离液分离,PBS溶液洗两遍,离心即可得到纯度90%以上的CD4+T淋巴细胞。◇芯片杂交前RNA预处理:按TRIzol说明书,提取细胞总RNA,并进行RNA质检;依据QIAGEN RNeasy(?) Kit操作手册纯化总RNA;一步法合成cDNA链;aaUTP标记合成cRNA; QIAGEN RNeasy Mini kit纯化cRNA并对其质控测定;cRNA荧光标记并纯化◇芯片杂交及检测:芯片为Agilent人类全基因组芯片(4*44k),所有芯片均以相同对照标记为Cy3,样本标记为Cy5。cRNA样品片段化后与芯片杂交,洗涤后Agilent扫描仪扫描得到基因表达谱原始数据。◇芯片数据分析:分析Agilent软件导出数据,取各芯片中位数比值进行对数转换,然后用SAS的标准化程序进行均值为0标准差为1的标准化操作;采用SAS的MI Procedure过程对标准化后的数据进行缺失值填补;以alpha=0.05为置信度,对缺失值填补后的数据进行t检验,选择有显著性差异的基因;采用SAS的Power Procedure对有显著性差异的基因过程进行把握度计算,保留Power> 0.85的基因;以Ratio> 2或Ratio<0.5为显著性差异界限,计算寒热证差异基因的比值,筛选寒热差异表达基因。借助BIND、DIP、HPRD、IntAct及MINT等数据库对差异表达基因进行蛋白质相互作用网络分析;IPCA运算法则寻找网络高联接区并借助BiNGO工具对高联接区进行GO功能分析。4.2代谢组学研究◇血浆处理:EDTA抗凝管收集外周血,离心取血浆冻存备用。分析前超低温冰箱取出,充分溶解震荡,加入乙腈高速离心取上清,加入内标液充分溶解,离心取上清自动取样器取样分析。◇样品检测:自动加样器(Agilent7683系列)加到Agilent 6890气相色谱;色谱柱规格:30 m×0.25 mm i.d.×0.25μm DB5-MS熔融石英毛细管柱;喷头温度设定为290℃;载气:氦气,35cm/秒;柱温:起始温度100℃,以2.5℃/mmin速率增加至285℃,持续6 mmin;传输器温度设定为285℃;传输器温度设定为285℃;离子源温度设定为200℃;数据采集范围mm/z40-500;GC/MS(岛津)定性分析。◇数据分析:数据主要采用Par scaling的方法对所有数据集的变量进行数据尺度同一化处理,采用软件包(SIMCA-Pversion11.0)对原始信息进行主成分分析;偏最小二乘法显著性分析用来找寻能区分RA寒热证候贡献度最大变量。运用质谱确定最大贡献度变量的代谢物结构,交叉验证测试用来确认PLS-DA模型的可靠性。5结果5.1临床数据分析◇西药方案在治疗RA寒热患者过程中,3个月及6个月的疗效均以寒证组为高,具有统计学意义。◇在患者证候类型变化的情况下,无论中医组及西医组方案其临床疗效均发生显著性改变。5.2基因表达谱◇类风湿性关节炎寒热证候之间有29个差异基因表达,其中7个基因在寒证高表达:LPAAT-THETA、COL6A1、ENST00000256367、THC2318696、SPECCl、TLR4、及THC2312748;22个基因在热证高表达:LOC400509、BF210146、CABLES1、APOA1、CD614215、IGHD、SPP1、WWOX等◇利用ICPA运算法则查找差异基因的蛋白质-蛋白质相互作用网络,发现4个高联接区,GO功能分析发现寒证与toll样受体信号通路有关,而钙离子信号通路、细胞粘附分子、PPAR信号通路以及脂肪酸代谢途径与热证相关联。◇生物信息学分析结果表明:类风湿性关节炎寒热证患者表现为凋亡及炎症的不同调控机制。5.3代谢组学◇类风湿性关节炎患者与正常对照组、类风湿性关节炎寒热证候之间均存在代谢物谱差异,PLS-DA得分图显示RA与正常对照,RA寒证与热证之间根据代谢谱数据能够清晰分开。(?) PCA、PLS-DA结合质谱方法,找到类风湿性关节炎寒热证候差异的7个潜在生物标记物:3-氧-丙酸(3-Oxy propanoic acid)、L-脯氨酸(L-Proline)、尿素(Urea)、5-氧-脯氨酸(5-Oxo-proline)、核糖醇(Ribitol)、纤维醇(Inositol)、L-亮氨酸(L-Leucine)。其中前6个标记物为热证上调,L-亮氨酸为寒证上调。◇对这些生物标记物进行功能检索分析提示:与寒证相比,热证患者机体存在过多的胶原分解;而寒证患者机体蛋白质合成过程大于蛋白质分解。6结论6.1 RA寒热证候分类与中西药临床干预方案疗效相关,且证候的变化也会影响临床疗效的改变,RA中医证候分类在临床治疗方案选择上具有指导意义。6.2类风湿性关节炎寒热证候存在生物学差异,应用基因表达谱方法及代谢组学技术能够检测出RA寒热证候差异相关的基因表达及生物标记物。6.3生物信息学分析发现RA寒热证候存在对凋亡、蛋白质代谢等不同的调控机制,对这些机制的深入了解可帮助理解不同证候临床疗效的差异,可为指导临床合理治疗方案提供理论依据。6.4基因表达谱及代谢组结果均提示RA寒热证表现炎症的不同调控,说明系统生物学技术和方法用于中医证候研究稳定可靠,能够为深入理解复杂证候理论提供技术平台。

中文摘要

Abstract

英文缩略语

文献综述:代谢组学研究及其在中医药的应用

1 代谢组学及其发展历史

2 代谢组学与其他组学的联系及比较

3 研究对象和内容

4 研究方法

5 代谢组学研究的应用

6 代谢组学在现代中医药研究中的应用

7 展望

参考文献

前言

研究内容

第一章 类风湿性关节炎寒热证候临床数据分析

1 类风湿性关节炎症状因子分析

2 类风湿性关节炎寒热证候属性对临床疗效的影响

3 类风湿性关节炎寒热证候改变对临床疗效的影响

4 类风湿性关节炎寒热证候与临床检测指标的关联

5 小结

第二章 实验研究

实验一 类风湿性关节炎寒热证候基因表达谱研究

引言

材料和方法

实验结果

1 芯片质量分析

2 数据的初步分析及寒热差异基因的提取

3 差异基因聚类分析

4 差异基因生物信息学分析

讨论

小结

实验二 类风湿性关节炎寒热证候代谢组学研究

引言

材料和方法

实验结果

讨论

小结

结论

参考文献

个人简历

致谢

中医药科研项目查新报告书

参考文献

[1]冠心病中医辨证分型的代谢组学研究[J]. 朱萱萱,王广基,阿基业,管恩泽,严蓓. 中华中医药学刊. 2009(06)

[2]“肝郁证”大鼠模型的建立及代谢组学的初步研究[J]. 徐舒,陈合兵,李洪,张琪,蔡红兵,颜贤忠,吕志平. 中华中医药杂志. 2009(06)

[3]肾虚证大鼠尿液的核磁共振谱代谢组学研究[J]. 高岗,杨根金,娄子洋. 第二军医大学学报. 2009(05)

[4]基于代谢组学的热病证候模型评价方法研究[J]. 刘树民,卢芳,王喜军,孙文军,董培良. 中国药理学通报. 2009(04)

[5]代谢组学研究冠心病中医分型的体内物质基础[J]. 王广基,阿基业,严蓓,郝海平,刘林生,张颖,顾胜华,郑媛婷,朱萱萱. 世界科学技术(中医药现代化). 2009(01)

[6]类风湿性关节炎疾病分型的血浆代谢组学研究[J]. 汪江山,赵欣捷,尹沛源,孔宏伟,许国旺,吕爱平. 世界科学技术(中医药现代化). 2009(01)

[7]中医“证候”与代谢组学研究[J]. 简维雄,袁肇凯. 中华中医药学刊. 2009(02)

[8]中医证候本质研究现状及引入系统生物学技术新趋势[J]. 潘志强,方肇勤. 中国中医药信息杂志. 2009(01)

[9]逍遥散调节慢性束缚应激大鼠代谢组学的实验研究[J]. 罗和古,陈家旭,岳广欣,丁杰,颜贤忠. 中国中西医结合杂志. 2008(12)

[10]心血瘀阻与气阴两虚证心肌缺血大鼠模型的代谢组学表征与辨识[J]. 严蓓,阿基业,郝海平,王广基,朱萱萱,查伟斌,刘林生,管恩泽,张颖,顾胜华,黄青,郑媛婷. 中国科学(C辑:生命科学). 2008(12)

以上是基础医学博士论文范文样本,如果你了解更多关于论文写作的资料或者注意事项,可以在本网站查阅;如果需要论文写作的帮助,可以在线咨询。