本文是一篇语言学论文,本文通过进一步的研究,我们可以更好地理解汉语中“变化”义类动词的特点,并为教材和教学提供更有效的讲解和指导。这有助于学习者更准确地理解和运用这些动词,提高他们的语言表达能力。

第一章绪论

1.1研究目的和意义

动词小类的研究一直占据着词类研究的重心,它的重要性不容忽视。随着研究的深入,动词分类的研究已经取得了显著的进展。研究者从语义,语法,语用和形态几个角度对动词结构、特征、搭配,时体态和以动词为谓语组成的句型等方面都有较深的研究,且成果颇丰。

在日常的交际与应用中,学习者在运用“转变”类动词时,常常会因为现代汉语转变类义词群“转变、转换、转化”是一组十分相近,但是词与词之间的意思和用法不一致的动词群,在平时使用的时候很容易混淆。因此,本着“问题驱动”的原则,我们以“转变”类动词“转变、转换、转化”为研究对象,结合词汇语义学、语料库语言学的理论和方法,旨在更全面地思考三词在语言使用中的表征意义。本文对“转变”类动词的多角度比较研究在理论上有助于深化对这一组词汇的认识,在实践上为相关领域提供了有益的参考信息。

对现代汉语“转变”类动词的对比研究,一方面,这项研究对于进一步了解“转变”类义词群的各自特征具有积极作用。目前,针对这三个词的对比研究尚属空白,本文旨在填补这一空白,为现代汉语中“转变”类动词的研究提供更为深入的见解。通过本文的探讨,读者不仅能够更加清晰地理解“转变、转换、转化”这三个词在语义、语用及语法上的独特之处,还能深入洞察它们之间的共性与差异。

....................

1.2研究对象及范围

《现代汉语词典》(第7版)对“转变”的释义为:“由一种情况变到另一种情况”。基于哲学家先前的理解,动词“变化”可以这样解释;在一段时间内,客观事物在其内部或外部环境的影响下达到其最初的一致性。

根据这一定义,汉语中表达“变化”义的“转变”类动词本身仍然范围仍然相当广泛,例如表示话题转换的“转折”,表示方向改变的“转型”,以及表示位置移动的“转移”和“转嫁”。然而,总体上可以将其分为两大类:表达抽象变化的动词和表达具体变化的动词。其中,用于描述抽象变化意义的“变化”义动词具有概括性含义,即不强调“变化”在特定情境下所呈现出来的形式(如话题、方向、位置等)。

我们认为,“转变、转换、转化”三组动词是表达“变化”义上位概念的典型成员:在查阅词典的过程中发现,对这些词有着共同较为合理的词典释义。由此可见这一类词有很多的共性。通过大量网读语料并对其进行考察仍然可以发现,“转变”类动词“转变、转换、转化”在语义表达形式、切分音交互和语言使用中找到了自己的属性。因此,本文旨在借鉴先前学者类义词群的考察方法,借鉴符淮青先生表动作行为词释义模式归纳理论,对“转变”类动词进行进行深入的研究。

语言学论文怎么写

............................

第二章现代汉语“转变”类动词的语义分析

2.1“转”的语义分析

《说文解字》②:“转,运也。从车,专声。”。“转”字的左边是车,右边是专,车轮和纺一样都是可以转动的,所以转字的本义就是让轮子旋转、滚动。③例如:

(1)转漕甚辽远。(《史记·项羽本纪》④)

(2)天有四时五行,寒暑迭代,其转运也。(张读《宣室志》)例(1)和例(2)的“转”意为通过陆路运输。因此,“转”可以衍生为“用车转运”。

《现代汉语词典》(第7版)⑤对“转”的释义:①[动]改换方向、位置、形势、情况等;②[动]把一方的物品、信件、意见等传到另一方。例如:(3)墙头上跑马——转身难(《现代汉语词典》(第7版))

(4)我对老人的心意请你代为转达。(《现代汉语词典》(第7版))

例(3)的“转”意为“把身体从一方向转到另一方向”;例(4)的“转”意为“把一方的话转告给另一方”。两者都表示“从A到B的变化”。

“转”在现代汉语中出现新用法,又衍生出新词义。我们结合词义衍生的语义逻辑机制,以语义特征为基本单位,对“变”的释义进行分析。例如:

(5)覆止,乃起坐,动摇四体,俯仰伸引,令关脉调转。(张君房《云笈七签》)(6)李世民及时抓住这一有利时机,适时转变战略,(刘基《百战奇略》)(7)如果发现敌人,就由远及近地转递消息,报告给部队主将。(刘基《百战奇略》)(8)黄面者以双刀架定,转过身躯,回手一刀,几中黑面之膀。(魏文中《绣云阁(上)》)(9)衙门无事,相公且转厅。(马致远《大妇小妻还牢末杂剧》)

在现代汉语中,例(5)中的“转”可以意为“转弯、向与原来不同方向进行”;例(6)中的“转”可以意为“形势、情况的变化”;例(7)中的“转”可以意为“间接经过别的人或地方到了另一个地方”;例(8)中的“转”意为“转动身体,面对新方向”;例(9)中的“转”表达“转身离开”的意义。

.....................................

2.2“转变”的语义分析

本节首先对“变”的释义进行详细的分析;其次,对“变”进入到研究对象“转变”后的语义特征进行分析归纳。

2.2.1“变”的释义

《说文解字》:“变,更也。从攴(pū),娈(luán)声。”。例如:

(10)相如因已胸有成竹,尚能镇定如常,立刻变动指法,弹出一套《风求凰》曲。(徐哲身《汉代宫廷艳史》)

例(10)中的“变”表示“手指在琴弦之间来回变换移动”。

《现代汉语词典》(第7版)对“变”的释义:①[动]和原来不同,变化,改变;②[动]性质、状态或情形和以前不同,更改。例如:

(11)把农民改变为工人,本身就是蜕变,一种提升。(人民日报,2007年)

(12)1949年是全中国发生惊天动地的伟大历史变革的一年。(《现代汉语词典》(第7版))

例(11)的“变”意为“经过锻造打磨历练,走向成功的过程”;例(12)的“变”意为“中国的社会性质发生了改变”。两者都表示“A到B发生了质的变化”。

“变”在现代汉语中出现新用法,又衍生出新词义。例如:

(13)有些事情只能迂回一下,变通一下,这是工作中的灵活性(谌容《梦中的河》)

(14)变农业国为工业国。(网络语料,1956年)

(15)1941年1月皖南事变,新四军数千人死于蒋介石的屠刀之下,引起全国人民极大的愤慨。(人民日报,1982年)

........................

第三章现代汉语“转变”类动词的句法搭配.........................15

3.1现代汉语“转变”类动词对宾语的选择........................15

3.1.1“转变”类动词对体词性宾语的选择.......................15

3.1.2“转变”类动词对谓词性宾语的选择.......................17

第四章现代汉语“转变”类动词的语用分析.........................29

4.1现代汉语“转变”类动词使用频率及语体考察..................29

4.2现代汉语“转变”类动词的句类分布..........................30

第五章结论..................40

第四章现代汉语“转变”类动词的语用分析

4.1现代汉语“转变”类动词使用频率及语体考察

语体是一种适应不同交际需求的语言特征综合体系,它在语言表达中起着重要的作用。了解和掌握不同语体的特点和运用方式有助于我们更好地适应各种交际场景,并提高语言表达的准确性和效果。不同的语体适用于不同的交际场景和目的。口语交流常常灵活自由,使用非正式语体更为普遍。这种语体注重实际交际的效果和亲近感,对规范性和语法准确性要求相对较低,更强调情感的表达和个性化的风格。例如:

(94)教育工作者要转变过去不问政治的清高思想,参加政治,为人民的政治服务。(人民日报,1949年)

(95)他说:“我们应该转变过去以管好涉密文件为主的工作方式,努力探索加强保密工作的新路子。”(日常口语,2008年)

例(94)和例(95)表示动词“转变”可以出现在书面语和口语中。例如:

(96)猫虎虎的这样回答了一句,我就转换方向,慢慢的走回到城里来了。(郁达夫《小春天气》)(97)从十届政协面临的形势以及主席会议新成员较多的情况看,我们应该转换得好一些,转换得快一些。(日常口语,2018年)例(96)和例(97)表示动词“转换”可以出现在书面语和口语中。例如:

(98)把群众考察问题和解决问题的方法,转化为我们指导群众的方法。(人民日报,2000年)(99)“很可能是另一只鬼魂。”泰斯说,四处打了一下,他再次勇敢地拿起汤匙,“他还在吗?我要转化他。”(日常口语,2000年)例(98)和例(99)表示动词“转化”可以出现在书面语和口语中。

语言学论文参考

................................

第五章结论

基于现有的客观基础和对汉语学习者的实际需求,本文选择了“转变、转换、转化”作为研究对象,详细描述了它们在语义、句法和语用三个平面上的具体表现。同时,本文还发现它们在这三个平面上存在着相互关联的系统性。基于这些发现,我们进一步解释并说明了它们之间的互动制约机制。

我们首先根据现代汉语词典(第7版)确定了表“变化”义的“转变”类动词的义项范围,继而以此为标准,结合语料对确定了“转变、转换、转化”三个研究对象,并分别从句法搭配和语用角度进行考察。

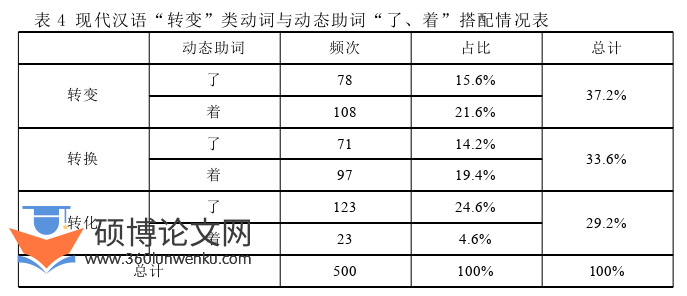

第一,在语义方面。通过以搭配为依据研究语义,我们能够更准确地理解词语和句子的实际用法和意义。因此,我们参考“转变”类动词的搭配特点,确定了三组“转变”类的语义特征,并对其进行描述。我们从中辨别差异,得出它们的主要差异是在变换的方向以及变化程度的深浅上:根据语义选择限制机制,我们认为“转变”类动词在简单句中带有施事和受事。首先,“转变”类动词“转变、转换、转化”由于“转”在词汇中的基础作用,都有表示“由A到B”的[+变化]的基本语义特征;“转变”类动词“转变、转换、转化”的对象都可以是具体的物质形态,都具有[+具体]的语义特征;三词变化的发生条件都可以因外界环境变化而变化,皆具有靠一定程度外力作用下的[﹣自发性]的语义特征。其次,三词在变化对象、变化发生的条件以及变化的程度由一定的差异:我们认为,“转变、转换”两词具有共同的[±具体]语义特征,即“转换、转化”对象可以是具体事物,也可以是抽象事物;而动词“转化”的对象具体倾向性更强;“转变、转换”发生机制可以是自发性的,有时也可以是受外力影响导致的,即[±自发性];而动词“转化”发生一定是靠一种外力作用下发生变化的[﹣自发性];“转变”类动词中,动词“转变”的变化可以是“由A到B”的深层次变化,也可以是“由A1到A2”的浅层次变化;动词“转换、转化”的变化只能是“由A到B”的程度深的变化。

参考文献(略)