本文是一篇音乐论文,在这部歌剧中,作曲家通过对不同女性人物角色与性格的刻画,使女性角色有了质的变化。可以说,莫扎特这种极具个性化和戏剧性的人物塑造方式,真切地创造出了具有立体、丰满、鲜活的女性角色。

一、歌剧《费加罗的婚礼》及咏叹调《过来蹲下》概述

(一)歌剧《费加罗的婚礼》的创作背景

作为奥地利天才作曲家的莫扎特(Wolfgang Amadeus Mozart,1756-1791),在歌剧艺术领域的创作颇有造诣,可以说他所创作的意大利喜歌剧、正歌剧、德语歌剧等作品独树一帜,并且他也成为了西方古典音乐歌剧的领导者、开拓者。其中,创作的最为著名的歌剧作品有《费加罗的婚礼》《魔笛》《唐璜》等。这首四幕喜歌剧作品《费加罗的婚礼》创作18世纪后半叶,于1786年成功首演于维也纳国家剧院。这一时期,法国主要宣传及演出一些革命与战争题材的新的艺术作品。这部歌剧以戏剧家博马舍①同名喜剧《费加罗的婚礼》为蓝本,后由洛伦佐·达·彭特(Lorenzo da Ponte,1749-1838)改编为意大利语脚本的歌剧作品,是作曲家历时一年之久创作的,并在创作中保留了原喜剧脚本的基本思想。但由于剧中对当时社会贵族的腐朽、奢侈、糜烂的生活进行了讽刺、批判,因而在上演后受到了一些贵族的极大地反对,至此之后进行了多次的修改,最后1790年在德国进行了上演。与此同时,《费加罗的婚礼》这部以普通大众作为第一主角的歌剧艺术作品,不仅仅是历时的首创,而且有着鲜明的划时代意义。

...........................

(二)咏叹调《过来蹲下》的剧情简介

作为莫扎特最具影响力和代表性的喜歌剧作品《费加罗的婚礼》,作曲家通过四幕的精心设计,运用娴熟的创作技法、合理的艺术布局,通过伯爵、伯爵夫人、侍女苏珊娜以及侍从费加罗等11个人物角色,14首咏叹调表现出社会不同阶级之间的斗争,以及最后平民胜利的故事。通过剧作可以看出,在这场封建贵族与平民的斗争中,无不展现出当时社会背景下大众对于自由、平等的渴望。总而言之,这部作品色彩强烈且极富张力的喜剧效果,在反映了当时生活在社会底层人民的心声的同时,也积极地宣扬了自由、平等和爱情。

本文所研究的作品《过来蹲下》(Venite,inginocchiatevi),是歌剧第二幕中的一首咏叹调,描绘了费加罗与侍女苏珊娜在即将结婚时,作为贵族的伯爵厌倦了夫人,并试图通过种种手段进行阻挠,夺人所爱从而引发的闹剧。整首咏叹调以伯爵、伯爵夫人、费加罗、苏珊娜和凯鲁比诺等人物为中心的故事逐渐展开。伯爵夫人、费加罗、苏珊娜三人计划通过写信将伯爵约见在花园里,并借助被伯爵惩罚去当兵的凯鲁比诺男扮女装,以此教训和惩戒伯爵对于爱情的不忠,歌剧的矛盾性和戏剧性也由此凸显出来。《过来蹲下》即是侍女苏珊娜在给凯鲁比诺换装时演唱的一首咏叹调,以此表现出主人公的情感。

..........................

二、咏叹调《过来蹲下》的创作特征

(一)曲式结构

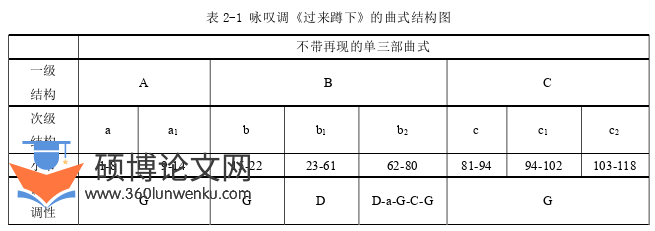

《过来蹲下》这首咏叹调的的调式调性为G自然大调,作曲家通过娴熟的艺术创作技法将歌词与曲调进行完美地结合。整首歌曲共118个小节,音域为十一度的(d1-g2),曲式结构为不带再现的单三部曲式,由A、B和C三个部分组成,其中第二部分的B乐段是一个结构庞大的乐曲段落,曲式结构图如下表2-1。

音乐论文怎么写

第一部分A(1-14小节)是一个8+6的乐段,第一乐句a为1-8小节,结束于主调的Ⅰ级和弦,旋律声部为调式的三音。其中,前奏三音组的连续下行(Re-Dol-Si、Si-La-Sol、Re-Dol-Si)也凸显出乐曲活泼的情绪性格;第二部分B(15-80小节)是一个展开性的中间段落,从G大调开始之后转调进行到属调D大调,最后于乐曲的76小节处,作曲家通过5小节的属持续进行结束,这也为调性的回归奠定了基础。这一聚合型的乐段由3个大乐句组成,分别b、b1和b2;第三部分是乐曲的最后一个部分,由c、c1和c2三个乐句组成,其中110-118小节具有补充的作用,这一部分的和声进行为连续的属——主的进行,从而突出和巩固乐曲的调性。

..........................

(二)旋律与节奏形态

在莫扎特创作的歌剧、艺术歌曲以及康塔塔等众多声乐体裁中,可以看到作曲家受人文主义思潮的影响,也可以感受到巴洛克时期的意大利音乐线条,即短小动机、乐思为核心,从而形成高贵典雅、流动性强的旋律形态。在咏叹调《过来蹲下》这部作品中,第一部分乐段A的旋律可以划分为8+6的次级结构。第一乐句的8小节由4+4两个乐节构成,核心的音乐动机为先上行后下行的“Sol-Dol-Si-La”,并在之后进行了一次上行二度的变化模进“La-Re-Dol-Si”,参见谱例2-2-1中的圆圈)。在这一主题旋律中,可以看到作曲家多次运用“Re-Sol”的五度下行,以此属——主(谱例中的圆角方框)的进行凸显出和强化主题调性。在这一乐段的节奏型中,可以看到作曲家大量地使用了八分音符、附点八分音符以及十六分音符,以此表现出主人公苏珊娜为凯鲁比诺的装扮以及激动愤慨的情绪。与此同时,在第17小节中也运用了同音重复的旋律发展手法。

在第二部分的B中,乐曲的旋律线条开始舒缓且丰富,与歌词进行紧密的结合。在旋律方面,仍以属——主、主——属的形式进行,参见谱例2-2-2。其中,乐曲第73小节旋律中的变化音#Re,为乐曲带来了新的色彩。节奏在整体上表现为更快的形态,也展现出主人公苏珊娜活泼的性格特征。

在第三部分的C中,作曲家通过短小的乐汇进行构建发展。其中,83-89小节的旋律多次运用了四度的跳进(Re-Sol、Sol-Re),以此表现出强劲的活力,参见谱例2-2-3。其中,从89-93小节旋律片段连续运用了十六分音符的节奏型,通过“La-Re”之间“折线式”的旋律进行,并仍配以连续的十六分音符的节奏型,表现出苏珊娜和伯爵夫人对凯鲁比诺“新造型”的期待,参见谱例2-2-4。在咏叹调结尾的补充句的110-118小节中,属——主进行再次强调主题的调式调性,参见谱例2-2-5。

...........................

三、咏叹调《过来蹲下》的演绎及体会 ................................. 12

(一)咬字发音与气息的配合 .................................... 12

(二)音乐节奏的把握 .............................................. 14

(三)人物性格刻画与角色塑造 ........................................ 17

(四)舞台表演与演唱体会 .................................. 18

结 论 ................................. 20

三、咏叹调《过来蹲下》的演绎及体会

(一)咬字发音与气息的配合

声乐作品是兼于语言发音和气息基础上的,是语言与音乐艺术的集合。与此同时,歌唱呼吸是发声的动力,呼吸是让声音更具生命力和感染力的重要条件,因此,在歌唱中掌握正确的呼吸方法十分重要。

在这首二拍子小快板的咏叹调中,旋律多为弱起,由此也使得歌曲的旋律更具有流动性,由此突出主人公苏珊娜的形象。因而,第一个音不要唱重,咬字发音的重音应在后一小节的第一拍。这就要求演唱者对气息进行良好的控制,使音乐的重音与逻辑达到完美地统一。例如,在咏叹调《过来蹲下》的第一个部分A中,长短不一的乐句均为弱起,其中2-4小节歌词“Ve-nite,inginoc-chiatevi!Re-sta-te fer-moli”中的“Ve”要以弱的力度唱出,而之后的三个词则要加强力度,保持气息的流动与配合。在第6小节开始的“re-sta-te fer-mo-li”重复了三遍,其中“re” 需要发颤音,要轻巧的唱出,声音要在高位置,有弹性和灵活性,且之后的连续出现的四个“restate”要通过气息的变化达到一个逐渐增强的效果,参见2-2-1。

音乐论文参考

............................

结论

《费加罗的婚礼》作为音乐史上具有极高地位的一部喜歌剧作品,以其具有新颖独特的音乐思想和丰富细腻的音乐语言,表达出对社会的不满、对人性与欲望的探讨。在这部歌剧中,作曲家通过对不同女性人物角色与性格的刻画,使女性角色有了质的变化。可以说,莫扎特这种极具个性化和戏剧性的人物塑造方式,真切地创造出了具有立体、丰满、鲜活的女性角色。

本文通过对咏叹调《过来蹲下》的分析,得出以下几点结论。第一,乐曲中大量地运用了十六分音符形成典雅高贵、流动性强的旋律,表现出苏珊娜活泼的性格特征;第二,传统的西方古典和声序进贯穿全曲,并通过临时的变化音级增加乐曲的色彩与趣味;乐曲的织体层次逐级增多,以此突出剧情的冲突和人物神态与情绪的变化;第三,歌词与旋律的配合非常紧密,良好地伴奏不仅对乐曲具有补充的作用,而且在表达作品内涵的同时也增添了乐曲的活力,并且作曲家通过同音重复的旋律发展手法运用,也呈现出说话式的语调特征;第四,基于作品多为弱起的形态,在演唱这部作品时演唱者要对气息进行良好的控制,使音乐的重音与逻辑达到完美地统一,并且要掌控好呼吸的张力和弹性,在苏珊娜的角色塑造与情绪处理上,要呈现出女主人公对幸福生活和美好爱情的向往;第五,为了能够生动地诠释人物轻巧、活泼的形象,在演唱中避免运用太浑厚的腔体,掌握好命令、哄骗以及夸赞的语气。

综上所述,《过来蹲下》作为歌剧第二幕中的一首咏叹调,阐述了一个诙谐幽默的剧情故事,其中苏珊娜的人物形象也成为了平民战胜贵族的代表。通过对这部作品的分析与演唱,清晰地认识到莫扎特歌剧作品独特的艺术魅力与价值。该咏叹调以其丰富的创作手法、生动的剧情以及鲜活的人物,也为当代作品的创作和演绎提供了思路和启示。

参考文献(略)