本文是一篇人力资源管理论文,本文采用回归分析的中介效应检验法,探讨了促进性心理所有权在个人-工作契合与探索式创新和利用式创新之间的中介效应,以及防御性心理所有权在个人-工作契合与探索式创新和利用式创新之间的中介效应。

1绪论

1.1研究背景

1.1.1新时代发展要求我国企业不断提高创新水平

随着智能时代和新工业时代到来,我国经济持续快速发展,日益受到来自世界各国的关注。在经济发展的同时,出现的如结构不均衡、资源浪费、生态破坏等问题,主要原因在于我国企业的创新水平不高,尤其是技术创新水平,生产生活必需的装备和技术大部分从国外进口。在此背景下,今天的中国企业亟需调整战略路径,不断加强产品的创新升级和更新换代,并把创新理念落实到企业发展中。企业是一个国家重要的经济体,他们拉动经济增长的同时也体现国家的综合国力。中国企业经过几十年的发展,依旧能在历史的长河中屹立不倒,取决于较高的自主创新能力。在这个充满竞争的社会里,创新是企业提升自身竞争力的关键[42]。只有不断创新,企业才能在同类市场中实现长远立足。

1.1.2双元创新成为企业可持续发展的重要驱动因素

“探索”和“利用”是最早代表双元的两种概念[20]。在此基础上,Mom等(2007)学者将双元创新分为探索式创新和利用式创新[43],前者是指运用新技术,开发新市场,进行风险较大的创新活动,后者是指运用现有技术,进行风险相对较小的创新活动。这两种既相互冲突又相互共存的创新活动在企业持续发展中都起着重要作用,企业若想在竞争中立于不败之地,应该具备这两种创新。经济学家熊彼特认为,创新是企业的本质特征,企业要想打破现状就需创新。从这个层面来说,一个企业的可持续发展离不开创新,尤其对技术和产品的更新改造。因此,企业应该鼓励创新,不仅依托于定位长远的探索式创新,而且通过利用式创新实现长青的可能。

...........................

1.2研究目的及意义

1.2.1研究目的

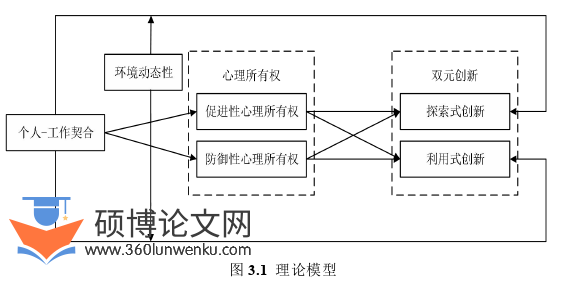

本文研究的目的在于探究个人-工作契合与员工双元创新的关系。首先,通过文献阅读和理论梳理,提出理论模型;其次,运用实证研究方法验证模型和假设的合理性,并得出结论;最后,根据结论给出管理实践建议。具体而言,本研究的目的主要有以下三方面:

(1)构建个人-工作契合对双元创新的理论模型;

(2)检验心理所有权的中介作用,环境动态性作为调节机制的合理性;

(3)在实证分析的基础上,掌握个人-工作契合对员工双元创新的影响机制,为管理者提供适合于本企业发展的理论基础,为人力资源管理实践提供一些新思路,为员工持续走双元创新道路起到一定的借鉴作用。

...............................

2文献综述与理论基础

2.1个人-工作契合

2.1.1个人-工作契合的概念

人力资源管理论文怎么写

个人-工作契合(Person-Job Fit)又称为人岗匹配,研究者最开始发现应聘者身上具有完成工作任务或者目标的能力,从工作方面分析个人与岗位的适配度。CaldWell等(1990)认为个人-工作契合指个人和工作任务、工作目标间的契合程度[8]。这类观点是最早工作分析的来源,也推动了后续大量研究的诞生。Edwards(1996)提出关于个人-工作契合度的双模型,主要包括两方面,一方面是个人的经验、能力是否符合工作要求;另一方面指工作报酬是否满足个人需求[14]。Kristof-Brown(2005)指出个人-工作契合度是员工拥有的能力、知识和工作目标间的一致化程度,是个人特性与工作特征相比较之后得到的结果[26]。每个个体有自己的兴趣、爱好,这些兴趣爱好与工作相匹配,则个人符合自身岗位,即人岗匹配。因此本研究认为个人-工作契合与人岗匹配有相同的定义。

2.1.2个人-工作契合的维度与测量

早期研究认为个人-工作契合只包括互补性契合(Complementary Fit),由供给-需求契合(Need-supplies Fit)与要求-能力契合(Demandsabilities Fit)两个维度组成。Edwards(1996)认为个人-工作契合是工作与个人相互供给并且相互满足的动态过程[14],从互补性契合视角出发,关注工作岗位给予个人的资源以及个人能否完成工作目标的互补性,即个人和岗位之间能否满足双方的需求,应根据双方需求进行补充。Cable与DeR ue(2002)将Edwards的观念进一步延伸,经研究得出衡量“供给-需求契合”以及“要求-能力契合”的两维度量表[7]。Saks&Ashfoth(1997)从员工的知识、技术和能力等方面与工作要求是否契合的角度出发,开发个人-工作契合的量表,包括4个问题[39],Carless(2005)曾使用该量表,但题项过少,信效度是否合适还有待验证。

.................................

2.2双元创新

2.2.1双元创新的概念

March(1991)最初将“探索”和“利用”的概念引入创新领域,即探索式创新和利用式创新。其中,探索式创新指开发新技术,勇于变革和创新,以适应动态的环境;利用式创新指运用原来的知识和技术对产品进行改造,满足顾客需求[33]。Benner等(2003)进一步丰富双元创新的概念,认为探索式创新是在企业可持续发展的基础上,突破原有技术和方案,不断去尝试高风险的创新行为;而利用式创新则是对原有技术的小幅修改,并整合和利用现有资源,进行较低风险的创新行为[34]。在此基础上,Jansen等(2006)对这两个概念进行了补充,认为探索式创新是企业拓展新市场,开发新产品,推出新服务,创造更多价值的活动;利用式创新指企业为了提高产品质量,延伸现有服务,提高市场占有率的活动[21]。学者们早期研究双元创新大多聚焦于企业层面,后来逐渐从企业层面向个体层面扩展。Mom等(2007)从管理者角度探讨双元创新的内涵,他认为管理者应具备探索式能力和利用式能力[43]。我国学者宋锟泰(2019)研究了个人层面的双元创新,认为探索式创新是研发新产品、新工艺和新流程的创新活动,利用式创新是改进旧有的产品、工艺和流程的创新活动[73]。本文从个人层面分析,采纳Mom等(2007)对于双元创新的定义。

..............................

3 研究设计 ........................................ 16

3.1 研究假设与理论模型 ........................ 16

3.1.1 研究假设 ..................................... 16

3.1.2 理论模型 ..................................... 19

4 实证研究 .................................... 22

4.1 描述性统计分析 .................................. 22

4.1.1 样本的描述性统计分析 ............................. 22

4.1.2 变量的描述性统计分析 ....................................... 23

5 研究结论与展望 .................................. 34

5.1 研究结论 .................................... 34

5.2 理论贡献 ............................................ 36

5.3 管理启示 ...................................... 37

4实证研究

4.1描述性统计分析

4.1.1样本的描述性统计分析

本研究最终获得有效数据270份,运用SPSS 23.0统计软件对收集的有效数据进行描述性统计分析,如表4.1所示:

性别方面,男性员工有137人,占比50.7%;女性员工有133人,占比49.3%,男女比例基本一致。

年龄方面,25岁及以下人数有41人,占比15.2%;26-35岁的人数有130人,占比48.1%;36-45岁的人数有79人,占比29.3%;年龄46岁以上的人数有20人,占比7.4%,可见年龄大多集中在26岁与45岁之间,占总人数的77.4%。

学历方面,高中及以下学历的人数有15人,占比5.6%;大专/中专学历的人数有88人,占比32.6%;本科学历的人数有130人,占比48.1%;硕士及以上学历的人数有37人,占比13.7%。由此可见,具有专科及本科学历的人数占比超过80%,其次是硕士以上学历,其余为高中及以下学历,这与高新技术企业员工受教育程度现状基本一致。

企业类型方面,国企有59人,占比21.9%;民营/私营企业有134人,占比49.6%;外资/合资企业有54人,占比20%;其他企业有23人,占比8.5%。可见民营/私营企业人数最多占到五成,其次为国企、外资/合资企业各占比两成,其他企业最少不到一成,符合我国现有企业的基本结构。

职级方面,一般员工有170人,占比63%;基层管理者有66人,占比24.4%;中层管理者有28人,占比10.4%;高层管理者有6人,占比2.2%。由此可见,被调查对象中一般员工样本数量最多,基层管理者次之,而中高层管理者较少。

人力资源管理论文参考

................................

5研究结论与展望

5.1研究结论

回顾以往文献研究,本文构建理论模型,提出研究假设。通过问卷调查的方式收集270份有效问卷,运用统计分析方法以验证模型的合理性,得出如下结论:

(1)个人-工作契合与员工探索式创新和利用式创新的关系讨论

本文通过层次回归分析验证了个人-工作契合与员工双元创新之间的关系,结果显示个人-工作契合对员工双元创新有显著正向的影响。探索式创新注重突破原有技术和方案,在个人与工作匹配的情景下,员工往往倾向于在工作中作出改变,寻找更多价值和可能性,有助于实施探索式创新行为。利用式创新注重对原有技术微调,整合和利用现有资源,进行较低风险的创新,当员工感知与工作契合时,可能在旧框架中进一步改造方案,但由于低风险带来的低收益,削弱了员工的积极性。因此,个人-工作契合对员工探索式创新和员工利用式创新影响程度不同,相较于利用式创新,个人-工作契合对探索式创新的预测效果更好。

(2)个人-工作契合与促进性心理所有权和防御性心理所有权的关系讨论

实证研究验证了个人-工作契合显著正向影响促进性心理所有权,个人-工作契合显著负向影响防御性心理所有权。一方面,员工和工作之间具有高水平的契合,会使两者在态度和行为上存在相似之处,有利于员工在工作中感受到较好的舒适度以及对目标的追求[9],增强员工的工作归属感,进而影响促进性心理所有权。另一方面,员工感知与工作不契合,容易担心外部人员威胁自己的权力和地位,体验到对工作岗位的领地感,进而影响防御性心理所有权。

参考文献(略)