本文是一篇新闻媒体论文,本文基于社会认知理论视角,通过实证方式探究了算法素养对“信息茧房”效应的影响机制。

一、 绪论

(一)研究背景

随着人工智能技术的快速发展,算法技术在媒介平台的使用已经是随处可见。不论是新闻分发平台“今日头条”还是线上购物平台淘宝,抑或是社交媒体类平台“小红书”等都充斥着算法应用的痕迹。这些平台拥有着庞大的用户群体,极大地改变了媒介信息分发的格局,显示出了算法技术的强大影响力。但算法技术就像是一把双刃剑,一方面,它的出现极大地便利了人们的生活,推动了行业的变革。但另一方面,其本身固有的属性也使其牵扯进诸如隐私泄露、“ 信息茧房”等问题。

2022年11月底,一款大热的人工智能聊天机器人ChatGPT的问世,更是引发了人们针对算法的激烈讨论。这款由美国人工智能研究企业OpenAI 基于自然语言处理技术驱动开发的聊天机器人能够使用户直接与算法对话并根据对话内容生成具有独创性特征的内容。不论是传统意义上的新闻作品,又或者是涉及各个职业领域的创作题材,它都能为用户提供出极为精准且有效的解决方案。一时之间,ChatGPT在科技、传媒、教育等领域迅速走红,在网络上引发了人们广泛的关注和热烈的讨论,也成为了全世界范围内用户增长速度最快的数字应用。

事实上,ChatGPT背后的强大支撑是当下备受欢迎的人工智能生成技术,ChatGPT的迅速走红,反映出人们对算法技术的高度关注。以ChatGPT为代表的人工智能新技术产品一方面确实推动了数字信息检索和内容生产模式的转变,但另一方面,它的出现也对用户在智能传播语境下数字媒体使用的能力和知识提出了新的要求[52]。更通俗意义上来说,新技术产品的出现并不只会带来便利与高效,也会带来诸多的算法问题。以ChatGPT为例,它在帮助用户获取想要的内容结果的同时,也有可能会出现算法操纵、泄露隐私等情况,这些问题是伴随着算法机制属性而产生的。而要想减少这些问题带来的风险和损失,单纯依靠传统的媒介素养教育是远远不够的,它已经无法以有效的方式来应对当下技术高速迭代所带来的巨大挑战。这是因为传统意义上的媒介素养教育的重心仍聚焦在各类媒介信息的接触能力、阅读能力、选择能力、批判能力以及使用能力,一定程度上忽视了技术要素在其中扮演的重要角色[26]。因此,在算法驱动内容生产的语境下,人们应致力于寻找可以理解算法机制和相应功能并应对各种算法风险的新路径。

新闻媒体论文怎么写

.......................

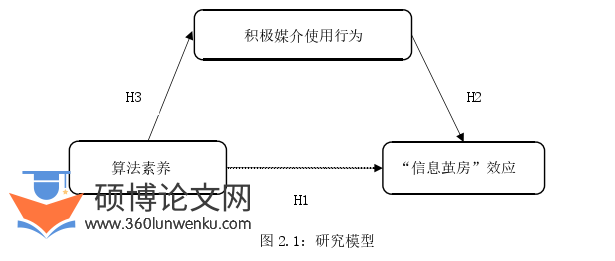

(二)研究意义

本文从受众的角度,以算法素养作为切入口,不仅对算法素养能力框架中的各个要素进行了微观分析,而且通过实证调查研究,深入探析算法素养各维度是如何影响“信息茧房”效应的,以及如何通过用户积极的媒介使用行为来影响“信息茧房”效应,具有一定的理论和现实意义。

1.理论意义

算法素养是近几年来比较新的学术概念,国内针对算法素养的研究仍处在起步的研究阶段,现有的研究多是对算法素养的内涵的阐述与剖析,较少从实证的角度来探讨算法素养。而本文以实证的方式,从微观视角对算法素养各维度的作用机制进行了相关探究,深入探讨了算法素养各维度对“信息茧房”效应的影响,以及如何通过用户的媒介使用行为来施加影响。这一定程度上有助于丰富现有的算法素养研究。与此同时,有关“信息茧房”效应的研究往往涉及各学科领域,视角多元,但大多都是从质性的角度来分析形成机理或破茧路径,尤其在论及媒介素养可以规避“ 信息茧房”效应时,多采用质性分析,较少进行定量研究。因此本文对算法素养和“信息茧房”效应的实证研究具有一定理论补充意义。

本文以用户的媒介使用行为作为中介检验,解释了算法素养对“信息茧房”效应影响研究的作用机理。当前学界内在进行“信息茧房”效应影响因素研究时,较少会将用户的媒介使用行为作为单独变量进行考察,往往将其作为研究的基础条件。而本文基于算法素养、媒介使用行为以及“信息茧房”效应这三个变量构建了中介模型,探讨了媒介使用行为在算法素养对“信息茧房”效应影响过程中所发挥的中介作用,丰富了有关“信息茧房”效应影响因素的相关研究。

.......................

二、文献回顾与研究假设

(一)“信息茧房”效应研究综述

1.“信息茧房”效应概念界定

“信息茧房”效应的概念最早可以追溯到美国哈佛大学法学院教授桑斯坦在其著作《信息乌托邦——众人如何生产关系》 2008)中的论述。他论及“信息茧房”是指人们关注的信息领域会习惯性的被自己的兴趣所引导,从而将自己的生活桎梏在犹如蚕茧一般的“茧房”中的现象[34]。“信息茧房”与其它诸如“过滤气泡”、“回音室效应”的概念很相似,学界内也经常会把它们放在一起讨论。

其中“ 过滤气泡”是由学者Pariser 2011)在其著作《过滤气泡:互联网没有告诉你的事》中提出的。它指的是算法黑箱中像过滤器一样的信息筛选机制,会将用户们禁锢在一个“网络泡泡”的环境中。而“回音室效应”是指当拥有相同兴趣或观点的人在群体内部交流时,意见相近的声音会不断重复并且强化,形式夸张扭曲 Dubois & Blank,2018)[10]。事实上,不论是“信息茧房”还是“过滤气泡”抑或是“回音室效应”,它们的本质意义并无不同,都反映出了人们信息受限以及视野窄化的情况,都是用户被禁锢在基于自身的兴趣偏好所构建的信息环境中的现象。但国内较多还是沿用桑斯坦对“信息茧房”的解读,并以此为基础来论述技术所带来的负面效应。综合来看,针对“信息茧房”初始含义的理解,学界内仍存在偏误,没有形成统一的定义,但都体现了信息负载时代下,用户的信息偏食现象。因此,本文在梳理文献的基础上,将“信息茧房”效应定义为用户长期关注基于兴趣和价值观偏好的同质内容所引起的信息视野窄化、自我认知禁锢犹如蚕茧的现象。

......................

(二)算法素养研究综述

1.算法素养理论溯源

算法素养一词是由媒介素养演绎而来,是媒介素养的延伸。

有关媒介素养的内涵最早可以追溯到英国学者利维斯和汤普森 1933)发表的《文化与环境:批判意识的培养》,他们认为媒介素养在人们的生活中扮演的是“疫苗”的角色,人们通过“接种”的行为便可获得对大众信息的辨别能力,从而获得独立的思考能力和批判能力[23]。1992年,美国媒介素养研究中心针对媒介素养给出了更为明确的定义:该研究中心指出媒介素养指的是人们在面对媒介各种信息时的选择能力、理解能力、质疑能力、评估能力、创造和生产能力以及思辨的反应能力[29],具象直观地展现了传统媒介素养的能力维度。而随着时代的不断发展,媒介素养也经历了一定的变迁:纸质媒体时代,媒介素养围绕着“ 经典素养”而展开,重点研究与纸质媒体相关的阅读、理解以及书写能力。这个时期的媒介素养也被称为“古典素养”,培养的是以批判意识为目的的文字素养;而进入到以广播和电视为主的电子媒体时代时,“视听素养”便成为了媒介素养的主要研究内容。相较于“古典素养”存在的机械时代,电力时代的人们获取信息的渠道变得更加多样化,这意味着他们拥有更多的自主性,只是这种自主性由于受到媒介时间以及媒介技术复杂性的限制而变得有限[25];而随着互联网和数字技术的迅猛发展,新媒体的出现极大地改变了传统媒体的格局,新媒介素养的概念应运而生:其强调人们对数字技术、网络传播和社交媒体的认知以及使用能力[74]。人们开始关注如何有效地使用新媒体来获取、传播以及交流信息。它培养的是对互联网的基本原理、工作机理的把握与理解、对社交媒体的使用和数据安全隐私保护的意识。在这样的背景下,“信息素养”、“ 数字素养”“新媒体素养”等概念更迭交替产生,媒介不再只是李普曼所说的人与真实世界中的拟态环境,而是真实与虚拟的深度融合:万物皆媒、时空重组[68]。可以说,从“ 经典素养”到“视听素养”再到“数字素养”或“信息素养”,媒体和技术始终在不断的发展和变革,媒介素养也在技术的驱动下,不断地被注入新的内涵。而在这个过程中,媒介素养的维度得到了完善、丰富与升级。

............................

三、研究设计与实施 ................................ 18

(一)样本选择与获取 ............................ 18

(二)测量工具 ........................................ 18

四、研究结果及分析 ....................... 24

(一)共同方法偏差检验结果 .............................. 24

(二)描述性分析 ............................................. 24

五、研究总结与讨论 ............................. 40

(一)人口统计学差异分析 ............................... 40

(二)算法素养对“信息茧房”效应的影响作用 ...................... 41

四、研究结果及分析

(一)共同方法偏差检验结果

共同方法偏差指的是因为同样的数据来源或评分者、同样的测量环境、项目语境以及项目本身特征所造成的预测变量与效标变量之间人为的共变。由于问卷调查收集数据可能会受到共同方法偏差的影响,因此,本文通过Harman单因子检验法对问卷中所有参与假设检验的题项进行共同方法偏差检验。根据标准,特征根大于1的因子需要超过1个,且最大因子方差解释度应低于40%。经过检验,调查结果符合标准:特征根大于1的因子有7个,且最大因子方差解释度为34.46%,低于40%。故本研究不存在严重的共同方法偏差问题。

新闻媒体论文参考

..........................

五、研究总结与讨论

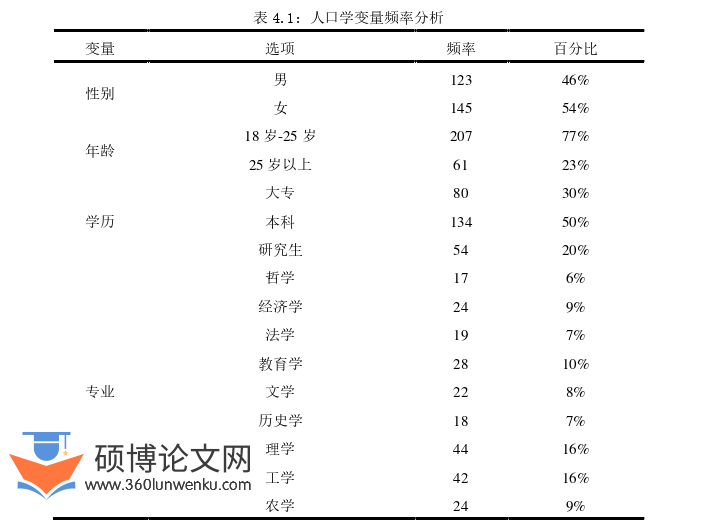

本文基于社会认知理论视角,通过实证方式探究了算法素养对“信息茧房”效应的影响机制。研究结果表明,算法素养对“信息茧房”效应具有负向影响作用,验证了H1,但算法素养各维度对“信息茧房”效应的影响程度不同,算法意识的影响程度最高,算法社会准则的影响程度最低;积极的媒介使用行为对“信息茧房”效应具有负向影响作用,验证了H2;算法素养对积极的媒介使用行为有正向的影响作用,验证了H3;积极的媒介使用行为在算法素养对“信息茧房”效应的影响过程中发挥着中介的作用,验证了H4。与此同时,本次研究还发现,调查对象的年龄和学历在算法素养各维度、积极的媒介使用行为以及“信息茧房”效应上都存在显著的差异。年龄和学历越高,相应的算法素养水平以及积极的媒介使用行为越高,受到的“信息茧房”效应越小。而调查对象的专业只在算法知识与技能上存在显著差异,在其它维度和变量上无显著差异。

此外,本次调查对象的算法素养各维度均值都在3.3至3.5的区间内,要低于先前学者针对大学生算法素养调查的数据,其区间大致在4.0至4.8之间,这可能是由于小红书的内容更聚焦在生活美妆和时尚等方面,相较新闻资讯等多个领域来说,对信息筛选和判断能力的要求较低。而具体来看,在本次调查的算法素养各维度中,调查对象的算法批判性思维能力最高,而算法知识与技能水平偏低。小红书作为一个“种型型”社交媒体平台,其用户更倾向于借助社交分享、口碑推荐等方式,因此会注重对信息可信度和真实度的考察,其批判性思维能力也就较高。但在涉及到算法知识技能水平时,小红书平台用户并未呈现出较高的水平,这一点与其它平台较为相似,因为算法知识与技能水平具有较高的专业壁垒。与此同时,本次研究的小红书平台用户采取的积极媒介使用行为也处在中等偏上频次,较多会进行点赞、评论、转发等互动行为来获取信息,而不会完全依赖搜索引擎和推荐算法。而较高的算法素养以及积极的媒介使用行为可以减小用户陷入“信息茧房”效应的可能性,本次调查的小红书用户群体的“信息茧房”效应便是在中等偏下的区间,再次印证了算法素养以及积极的媒介使用行为对“信息茧房”效应的负向影响。

参考文献(略)