本文是一篇新闻媒体论文,本文对新闻主题、话语风格、话语修辞和符号进行系统梳理,重构了一个丰富多维的民国时期“洪涝灾害”新闻话语场景,这不仅反映出中国社会对“洪涝灾害”认识和应对方式的转变,也展示了以《大公报》为代表的大众传播媒体在社会变迁和灾害管理中的责任意识与社会影响力。

第1章绪论

1.1研究背景

我国是一个洪涝灾害频发的国家,据统计,公元前206年至1949年,洪涝水灾发生了1029次,几乎每两年就有一次。①洪涝灾害给人类带来的灾难与痛苦,对社会发展和国民生活产生了巨大而深远的负面影响。

民国时期,军阀割据、帝国主义入侵、社会局势动荡复杂、经济萧条,洪涝灾害如雪上加霜,给国家与民众带来沉重的打击;如何认识及防御洪涝灾害,也成为各界关注的焦点。大众传播媒介产生之前,民众对灾害信息传播的认识还停留在集体无意识阶段,因此各种各样的故事母体就成为灾害信息传播的载体,②这也导致了洪涝灾害传播过程中出现信息失真,谣言四起。现代报刊业崛起,为传播洪涝灾害相关知识与新闻报道,提供了一个公共的传播平台,使得普通民众可以接受到谣言之外的科学防御灾害知识与客观灾害报道。

《大公报》创刊于1902年,《大公报》发行时间横跨整个民国,是迄今中国近现代时期发行时间最长的中文报纸,也是1949年以前影响力最大的报纸之一。在国内同类报刊中独树一帜,特色鲜明。创办之初,时任《大公报》总经理的英敛之秉承“开风气,牖民智”的办报宗旨,凭借富有特色的编辑思想和成功的出版实践,为中国近代民智启蒙作出了重要贡献;③王郅隆购买《大公报》后,聘请胡政之为报刊主笔兼经理,胡政之不仅在报道编排上将新闻报道和言论相配合,还革新报纸内容,增设了教育、实业和文化新闻;④1926年,“新记公司”接手《大公报》,宣布《大公报》以文章报国、文人论政,论政而不参政,经营不为赢利,代民众讲话。将“大公”的涵义具化为“不党、不卖、不私、不盲”八字。⑤我国著名学者季羡林先生曾对《大公报》予以评价:“《大公报》的一百年可以涵盖中国的20世纪,从第一期到现在就是一部百科全书式的中国现代史”,⑥自创刊起,《大公报》一直见证着近现代中国社会的政治、文化、经济的变迁;

..........................

1.2研究意义

一、丰富《大公报》报刊业务发展史研究。

《大公报》一直是学界研究的热点,尽管学界研究成果丰硕,但对于灾害类新闻报道的专项研究并不多见,因此,本研究将丰富《大公报》的新闻业务发展史研究。

二、为当代我国灾难报道提供历史参考。

《大公报》“洪涝灾害”报道的变迁发展,不仅反映了时代变迁的历史,同时也折射出新闻业务创新与发展的历史变迁,其中积累的历史经验与不足,值得我们深入挖掘,以史为鉴,从而更好完善与创新我国灾难报道的话语体系。

....................

第2章《大公报》“洪涝灾害”新闻报道概况

2.1“洪涝灾害”新闻报道的文本选取

根据历史文献《20世纪中国水旱灾害警示录》①记载,中国近现代史上,有四次影响力、危害性较大的洪涝灾害,分别是1921年淮河洪灾、1933年的黄河洪水、1939年天津水灾以及1949年珠江、长江、黄河并发的洪水。这些灾害对政府的水利事业,有一定的促进作用,也成为报刊报道的重要题材。

民国的水利事业建制化发展历程经历了几个重要时期,具体表现如下,

第一,水利学科建制化发展的探索与开拓期。1912至1927,中国近现代水利事业得到初步发展,《河海月刊》、《河海周报》等水利刊物的出现构建了当代水利学科体系雏形,也推进了近代水利工程建设。但彼时正处于北洋军阀统治时期,水利的进步并未得到政府充分重视,有研究者认为,北洋政府的荒政以1920年为界限,明显地分为两个阶段;在前一阶段,中央政府并未真正重视救灾工作,只是在1920年出现特别严重的自然灾害,对政府形成巨大压力,政府与民间才渐知注意造林、治水、灌溉和救灾等关系国计民生的大事。

第二,水利学科的迅速发展阶段。1928至1937年,全国各地陆续创办了21本刊物,水利事业在这一时期繁荣发展。此时南京国民政府对中国完成了形式上的统一,为巩固统治基础,政府在民生与政治双重需求下,对城市水灾采取积极作为的态度,逐步构建起以政府为主体的治水模式,并初步建立相对完整的治水体系。

第三,水利事业发展萎缩期。1938至1945年,抗日战争全面爆发,社会动荡不安,水利事业的发展暂时停滞,政府也无瑕治水,将更多的精力投入于战场。

第四,水利事业恢复发展。1946至1949年,抗战结束后,尽管解放战争爆发,国内矛盾突出,但水利事业却得到了一定的发展,例如,水利界在四年内共创办了8种刊物,虽然发行时间较短,都在一两年内,但为新中国成立后水利事业的发展奠定了基础。①

.........................

2.2《大公报》“洪涝灾害”报道的总体概况

2.2.1报道数量:呈现波动上升趋势

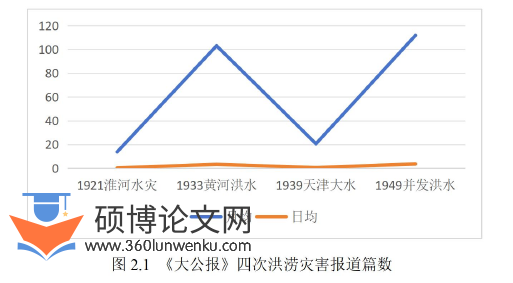

笔者将《大公报》四次洪涝灾害中658则文本(1921年淮河洪灾报道55则、1933年的黄河洪水报道206则、1939年天津水灾报道62则、1949年珠江、长江、黄河并发的洪水报道335则)的报道时间及频次进行了统一整理,统计结果如下图所示。

新闻媒体论文怎么写

其中,1921年6月到1921年9月,《大公报》在淮河洪灾时期,报道有55篇新闻,月均报道量约为14篇,平均每两天一篇报道;1933年7月到1933年8月,黄河洪水时期有206篇报道,月均报道量为103篇,平均每天报道约3篇;1939年8月到1939年10月,天津水灾时期平均每月报道约21篇,平均一至两天有一篇报道;1949年7月到1949年9月,珠江、长江、黄河并发的洪水报道在这三个月间平均每月报道约112篇,日均报道量在4篇左右。对新闻事件的报道次数与篇幅的变化,可以体现媒体对该事件的重视程度,由此看出,《大公报》对四次洪涝灾害的关注度逐渐呈现波动上升趋势,这种趋势在1949年珠江、长江、黄河并发的洪水时期尤为明显。

《大公报》对洪涝灾害报道频次的波动上升趋势是多种因素综合作用的结果,既受外部政治经济环境变化影响,也与报纸内部经营策略转变和编辑技能进步直接相关;这种上升的趋势是适应时代进步的必然结果,也是《大公报》面对不同时期的政治压力和审查制度下的自我调整,反映了《大公报》作为媒体在动荡时期的生存和发展策略,也折射出其在社会变迁中的角色和影响。

.........................

第3章 《大公报》“洪涝灾害”新闻报道话语的变迁 ......................... 17

3.1 新闻主题 ......................... 17

3.1.1 灾情描述(1912—1927):客观记录 ..................... 21

3.1.2 社会议题(1928—1937):多元呈现 ............................ 22

第4章 对《大公报》“洪涝灾害”新闻报道话语变迁的思考与启示..............41

4.1 《大公报》“洪涝灾害”报道话语变迁的动因 ............................. 41

4.1.1 新闻体制的衍变与影响 ................................ 41

4.1.2 公众意识的觉醒与推动 ................................. 43

结语 ..................................... 52

第4章对《大公报》“洪涝灾害”新闻报道话语变迁的思考与启示

4.1《大公报》“洪涝灾害”报道话语变迁的动因

4.1.1新闻体制的衍变与影响

话语本质上遵循特定的文化规则,而新闻话语是一种特别的社会知识形式,它必须根植于话语所处的意识形态环境。1912年民国政府颁布《临时约法》,规定“人民有言论著作及刊行之自由,非以法律不受限制”。然而,这种自由却未能长久。袁世凯篡夺大总统的宝座后,不仅废除了《临时约法》,还对新闻界进行了残酷的镇压。段祺瑞政府虽废除了袁世凯的《出版法》,却同时颁布了更严苛的管理新闻营业条例。在受压迫的社会环境下,报人群体从思想到实践都开始自觉的疏离政治,并逐渐完成作为新闻记者对其职责的正确定位,将不偏不倚、客观公正的新闻报道理念确立为新闻记者安身立命的准则。①反映在新闻报道中,淮河水灾时期的报道,受新闻体制环境和媒介生态影响,多为对灾害的客观呈现。

南京国民政府成立之初,为了获得舆论支持,蒋介石表面上遵循“三民主义”,并宣称支持“新闻出版自由”,促进了新闻出版业的发展,使得当时国内的舆论环境相对宽松。②然而,进入20世纪30年代后中国社会发生了剧烈变化,新旧军阀间相互挞伐,国民党对共产党厉行“剿共”,日本侵略者入侵。剧烈的社会变动也带给整个新闻界巨大影响,使得国民党新闻统制逐渐加强。这一时期国民党新闻专制主义政策的实现以镇压要求停止“剿共”、积极抗日的言论为主,这种专制的新闻政策遭到了新闻界的抵触,新闻界采取了各种方式与之抗争,①国民党的新闻政策在其与新闻界的斗争中艰难施行。在这种背景下,报刊中的议题逐渐多元,即便在洪涝灾害的报道中也体现出社会、文化、政治等多方面的考量。

新闻媒体论文参考

.............................

结语

新闻记录时代话语,话语展现时代变迁,作为最能反映时代特征和社会变化的新闻话语,《大公报》“洪涝灾害”报道话语的变迁,不仅有助于还原报刊传播文本的建构过程,也在不断见证时代进步和历史变迁,透过话语变迁的嬗变规律,我们可以探求历史背景、权力和思维观念的变化。本文针对《大公报》1912至1949年间“洪涝灾害”事件中新闻报道展开深入研究,深入挖掘《大公报》“洪涝灾害”报道话语的呈现方式及其变迁发展历程,对新闻主题、话语风格、话语修辞和符号进行系统梳理,重构了一个丰富多维的民国时期“洪涝灾害”新闻话语场景,这不仅反映出中国社会对“洪涝灾害”认识和应对方式的转变,也展示了以《大公报》为代表的大众传播媒体在社会变迁和灾害管理中的责任意识与社会影响力。

在四次历史影响力最大的“洪涝灾害”事件中,《大公报》“洪涝灾害”报道在不同阶段展现出不同的特点和主题,从最初以灾情描述为主,到聚焦灾害的社会影响、政府应对及民众参与,这种转变,反映了民国时期中国全社会的抗灾意识,由被动接受到积极应对,这不仅体现了社会意识的自觉变迁,也映射出媒体社会角色的演变。

《大公报》对“洪涝灾害”的报道,不仅为我们提供了一个理解民国时期社会变迁的窗口,也为当前灾害管理和媒体研究提供了宝贵的历史经验和启示。《大公报》的新闻话语在特定的历史背景,在政治环境、技术进步和社会文化等多重因素的影响下,逐步塑造出公众对于洪涝灾害的一般性认知,也为民众积累抗灾策略提供了知识性的启蒙与传播,这当中的报道探索与经验,都为后世的“洪涝灾害”报道与洪涝灾害社会应对提供了有益的借鉴。

参考文献(略)