本文是一篇教育管理论文,笔者认为家长是教师工作质量和效果的直接评价者,家长对教师的尊重、肯定和信任直接反映出教师的教育质量和人格魅力,是对教师辛勤付出的认可。

一、绪论

(一)研究缘起

印度著名哲学家克里希那穆提认为:“父母和教师关乎孩子正确的教育。”作为小学生教育的重要利益相关者,小学生的良好发展需要家长和教师的共同合作。信任是合作的前提条件,是建立关系的基础。在学校的人际关系中,家长与教师之间的关系是关键一环,影响着师生关系的质量,因此建立教师与家长之间稳定的信任关系尤为重要。首先,小学生家长信任教师有利于教师教育教学和管理。家长信任教师,对教师的工作表示认可和支持,教师可以集中精力关注学生的教学,不再疲于应对与家长的人际沟通,从而更好的开展学生的管理工作,有助于教师管理班级事务。其次,小学生家长信任教师有利于构建良好的亲师关系。小学生家长信任教师能够提高家校合作水平,教师能够全身心投入教育教学活动中,家长也更放心将孩子托付给教师,进而构建家长与教师之间良好的亲师关系。最后,小学生家长信任教师有利于促进学生的身心健康发展。小学生是家长与教师产生人际交往的纽带,学生的发展是形成家长对教师信任的根本动力。学校是学生学习发展的重要场所,家庭、学校及其两者的交互作用强烈影响学生的认知和情感态度发展,家长对教师的信任能够促进学生的身心健康发展。

但是,近些年来关于教师的负面新闻经常被曝光。如有些教师工作懈怠,专业水平不高,教育教学质量差;有些教师因为过大的精神压力,导致对学生的不当处理;有些教师因为过重的经济压力,利用职务之便向家长收取财物等。类似事件虽不是很普遍,但却引发了公众对教师的质疑,特别是家长对教师的不信任。如有些家长不相信教师具备足够的知识去完成学生的教育教学工作,校外会给孩子报诸多补课班;有些家长不相信教师具备足够的能力去完成学生的教学与管理;有些家长会动用自己的资源去参与到班级事务的管理中,家长不愿意与教师进行沟通,对教师袒露自己内心真实的想法,对教师的教育管理并不放心;还有些家长不相信教师能够尽职尽责,对每个学生做到公平公正等。家长对教师的不信任现象不利于教师对学生的教育教学与管理;不利于建立良好的亲师关系,会影响家校合作;也不利于学生的身心健全发展。因此,缓解家长对教师的信任危机至关重要。

................................

(二)研究意义

1.理论意义

教育管理论文怎么写

本研究结合前人的研究基础,通过设计问卷、访谈等来了解目前小学生家长对教师的信任现状,在分析其存在的问题及原因的基础上提出相应的解决对策。一方面对信任有更深刻的认识,丰富对“信任”的学术研究,推动小学生家长对教师信任现有理论的发展,为加强小学生家长对教师的信任提供理论依据;另一方面从家长的角度研究对教师的信任,可以更好促进教师的专业发展,为建立更好的亲师关系提供一定的参考和借鉴意义。

2.实践意义

本研究通过分析小学生家长对教师信任的现状,探究小学生家长对教师信任存在的问题以及其原因分析,不仅能够更好的促进家校合作,而且顺应了时代的发展趋势,具有多方面的实践意义。首先,有利于教师更好的开展家长工作,给予学生更好的教育和管理,提高家校合作水平;其次,有利于家长更好的认识小学教师的专业特点,并提升家长对教师的信任,构建良好的亲师关系;最后,有利于促进学生的身心健康发展,教育的目的在于促进学生的全面发展,家长对教师的信任有助于教师各项工作的开展,进而促进学生的全面发展。因此,本研究对教师、家长、学生具有重要的实践意义。

.......................................

二、小学生家长对教师信任的特点及基本构成

(一)小学生家长对教师信任的特点

1.个体行为的主体性

人际信任的本质是人际关系,其作为良好人际关系的基础,重要性不言而喻。个体对于人际信任的期望和行为有赖于人际信任,然而并不是所有的个体都会对人际信任有较为强烈的愿望,进而选择信任。信任是个体的一种主观选择,因此,施信者对受信者的主观感知和主观判断增加了信任行为分析的复杂性,使信任既具有主观的理想性,又具有主观的不稳定性。一方面,个体行为的选择源于个体自身的道德追求。个体自我意识的强化,使得人际信任主体方面转变为内在需要的驱动力,并力求完成自我实现。另一方面,个体行为的选择源于时代的主流价值观。信任作为时代的一种个性道德要求,对于个体的行为会发挥一定的引导作用。

2.文化影响的客观性

信任文化是一种历史的产物,可追溯于集体意识较强的历史社会产生的文化影响。在集体中,个体接收到信任,进而能够扩散这种信任,形成信任的社会环境。在中国传统的儒家文化中,信任与血缘关系密切相关,血缘关系越亲近,则表明信任程度就越高。基于这种文化环境的影响,中国人建立的信任与对方的情感及血缘关系密切。这种信任文化深受儒家思想的影响,儒家注重伦理的血缘宗亲以及朋友的亲密性等人际关系,在这种文化信任环境中,个体如果能够得到他人对自己提供的情感和帮助,那个体自然能够做出符合集体期望的行为,向着集体的期待行动。

...........................

(二)小学生家长对教师信任的基本构成

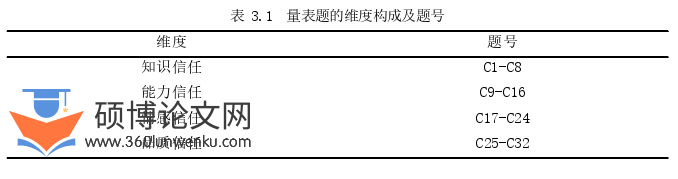

不同的学者从不同的角度对信任的构成有不同的划分。根据信任的对象进行划分,如国外学者祖克(Zucker)将信任划分为对个人的信任和对制度的信任。[1]根据信任的来源进行划分,夏皮罗(Shapiro)、谢泼德(Sheppard)和切拉欣(Cherashin)将信任划分为恐吓型信任、知识型信任、认同信任。[2]根据信任本身的强度进行划分,如威克斯(Wicks)、伯曼(Berman)和琼斯(Jones)将信任依据认知和理性的程度划分为低度信任、中度信任和高度信任,[3]巴尼(Barney)和汉森(Hansen)将信任划分为弱式信任、半强式信任和强式信任。[4]国内学者谢荷锋依据信任形成的基础,认为信任包括认知信任、情感信任和制度信任。[5]还有一些学者从人际交往的角度对信任的构成进行了划分,如彭泗清认为人际信任包括能力信任和人品信任。[6]孙五俊认为师生信任包括品格信任、知识信任、能力信任、情感信任。[7]左晓荣认为师生信任包括人品信任、知识信任、能力信任和情感信任。[8]陆稻稻认为师生信任包括人品信任、知识信任、能力信任、情感信任。[9]徐燕玲认为师生信任包括品格信任、知识信任、能力信任、情感信任。[1]莫月红认为家长与教师之间的信任包括知识技能的信任、情感的信任和品格的信任。[2]陈聪认为师生信任包括形象、知识、品格、能力、关系、认同。[3]翁异静认为师生信任包括人品信任、知识能力信任和情感信任。[4]本研究根据参考文献的整理,借鉴相关学者对信任构成的理解,本研究认为家长对教师的信任主要包括知识、能力、情感和品质四个方面。

1.知识信任

知识信任是指小学生家长相信教师具有足够的知识来完成学生教育工作,从而愿意将孩子托付给教师进行知识上的引导。小学教师必须具备充足的专业知识,知识渊博的教师更容易获得家长和学生的信任。本研究采取《小学教师专业标准(试行)》中对小学教师提出的要求,小学教师要求具备教育教学知识、学科知识、小学生发展知识、通识性知识。[5]教师作为从事教育教学活动的专职人员,具备丰富的教育教学知识是其基本要求。教师还应当具有特定的学科知识,对学科知识有一定的深度和广度,并且掌握与本学科相关的知识,这是教师胜任岗位、从事教学的必要条件。小学生身心发展具备顺序性、特殊性、差异性以及不平衡性,因此教师还应当具备一定的心理学知识,因材施教,掌握保护和促进小学生身心发展的策略与方法,更大程度的促进学生的身心发展。最后,教师还应当掌握丰富的通识性知识,如具有一定的自然科学和人文社会科学、相应的艺术欣赏与表现知识、一定的现代信息技术知识。当教师具有足够的知识来完成学生的教育工作时,家长也会放心将孩子托付给教师进行知识上的引导。

...............................

三、小学生家长对教师信任的现实状况.........................16

(一)研究的工具及对象..........................16

1.调查问卷的编制..............................16

2.研究对象及样本信息..............................18

四、小学生家长对教师信任存在的问题及原因分析.................37

(一)小学生家长对教师信任存在的问题..............................37

1.家长对教师缺乏足够信任,尤其是品质信任方面..................37

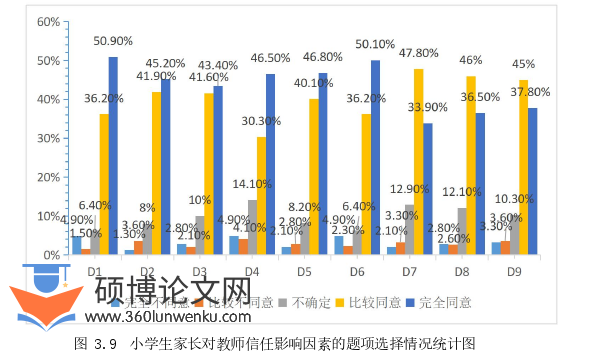

2.家长对教师的评价、合作等能力信任水平较低....................38

五、加强小学生家长对教师信任的教育引导策略............................48

(一)教师提升专业素养,增强民主意识..............................48

1.提升专业素养,提高教师权威..................................48

2.增强民主意识,尊重学生人格..................................48

四、小学生家长对教师信任存在的问题及原因分析

(一)小学生家长对教师信任存在的问题

1.家长对教师缺乏足够信任,尤其是品质信任方面

(1)教师对待学生缺乏公平公正

在调查问卷中,“我相信教师会公平公正对待每一个学生,所以放心将孩子托付给教师。”一题的平均值为2.67,问题表现明显。从统计数据来看,有65名家长选择了“完全不同意”,占总人数的16.7%。有146名家长选择了“比较不同意”,占总人数的37.5%,有51名家长选择了“不确定”,占总人数的13.1%,有112名家长选择了“比较同意”,占总人数的28.8%,有15名家长选择了“完全同意”,占总人数的3.9%。由此可见,很多家长认为教师不会公平公正对待每一个学生。

在访谈中,家长E表示“我家孩子上的是市里的重点小学,需要学区房才行,班上很多孩子都是走关系进去的,我家孩子说老师对几个走关系的同学特别好,六一的时候还单独给人家送了礼物,平时在班里就能当着全班同学的面夸人家怎么怎么样,还说都要向谁谁学习,这老师也是挺势力的。”家长C表示“我家孩子的语文老师在外面带了一个作文班,班里很多同学都在语文老师那报着,我家孩子没有报,我也没当回事。直到有一次语文测试,孩子回来说最后的看图写话语文老师都给那些报作文班的同学讲过了,老师为了一己私利而不在课堂上把学习内容讲给全班同学,但是自己也没办法,那次以后我也给孩子报了语文老师的作文班。”可见,教师不公平公正对待每一个学生会严重影响家长对教师的信任。

教育管理论文参考

..................................

五、加强小学生家长对教师信任的教育引导策略

(一)教师提升专业素养,增强民主意识

1.提升专业素养,提高教师权威

基于学生发展核心素养的要求,提升教师的专业素养无疑是重中之重。教师专业素养的提升是其专业知识、专业能力从不成熟到成熟的发展过程,提升教师的专业素养也会增加家长对教师的信任。首先,注重学科知识素养的提升与发展。学科知识素养是教师教育教学的前提,要求教师不仅掌握本学科知识,而且熟悉多学科知识,在进行教学时具备多学科知识整合教学的能力。此外要注重探索多种引导学生学习的方法,调动学生学习的积极性,只有学生积极参与教师的课堂之中,才能达到好的教学效果。其次,不断反思,注重实践。教师在教学的过程中,应当多研究,不断增强自己的反思能力,使得理论知识实践化,实践知识理论化相结合,最终转化为教师的实践智慧,进而发展为长久的专业素养。再次,教师严格要求自己,提高专业权威。教师的专业权威会影响家长对教师的信任。随着家长学历的提升,教师的专业权威会受到一定的挑战,因此教师应当不断学习新知识,与时俱进。最后,教师要严于律己,注重自身的职业道德。教师作为特殊的职业,其本身具有一定的社会期望。良好的教师职业道德是教师在教育教学过程中所遵循的行为准则和必备的道德品质,是教师行业特殊的道德要求。教师要加强师德修养的学习,勤于实践磨练,在教育实践中获得正确的师德观念。此外,还要树立榜样,虚心向他人学习,在教学过程中学会反思,逐步完善自身的师德修养。

参考文献(略)