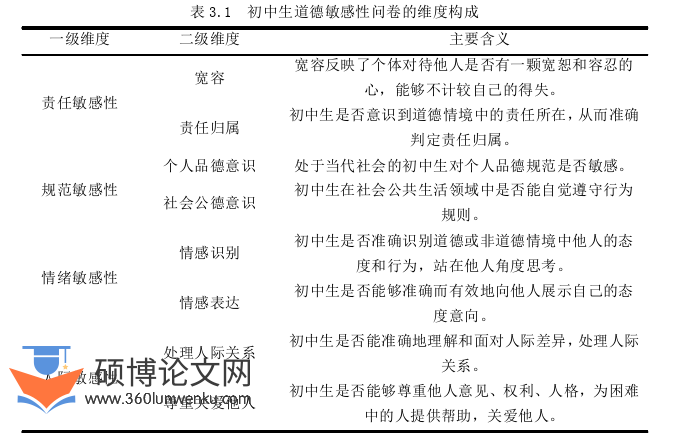

本文是一篇教育管理论文,本文将以理论与实证相结合的方式,深入探讨初中生道德敏感性的发展水平。通过发放名为《初中生道德敏感性调查问卷》、收集问卷、整理问卷、分析问卷,发现了初中生道德敏感性水平偏低,在责任、规范、情绪和人际敏感性四个维度发展不均衡两个总特征;

一、绪论

(一)研究背景

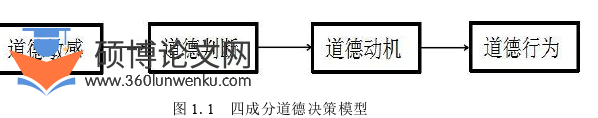

中华民族是一个注重道德教育、追求崇高理想的民族。“立德”是我们国家“三不朽”中的一项,而“立德树人”更是我们国家各个朝代的教育实践中所普遍奉行的一种思想。“立德树人”的宗旨就是要把道德教育摆在第一位。但是,在社会主义市场经济的背景下,由于价值观念发生了变化,社会秩序也发生了改变,市场主体呈现出了多元化的趋势,这也给人们传统的价值观带来了一次又一次的冲击。好人难做,好事难为,见义不为的现象屡见不鲜,助人为乐难成风尚。对于处于困境的人视而不见,无动于衷,采取“事不关己、高高挂起”的态度,成为“过客”或“看客”。所有这些都表明,在社会生活中道德敏感性和道德领悟力的缺乏,正在成为社会道德生活中一个日益凸显的问题,对人们的道德心灵产生了一定的腐蚀和损害。这种敏感性缺乏所导致的风气和环境,在很大程度上诱导并刺激了中学生的道德冷漠和道德麻木等道德敏感性较低的行为。道德敏感性是道德行为发生之前的最初环节,它决定了一个人是否能够正确地认识到周围的道德环境,并且能否做出符合道德规范的行为。有些人的道德敏感性很高,他们能够敏锐地感知到周围的道德环境,并且能够做出正确的选择,从而使自己的行为符合道德准则。一些人的道德敏感性较低,他们无法从品德线索中感受到道德感和同情心,只能作为一个冷漠的旁观者。中学是一个人一生中的重要时期,也是学生道德品质发展的关键时期。从发展心理学的角度来看,中学生在生理、心理和社会需求方面经历了一个从童年到成年的个体发展过程。特别是,中学生还具有半成熟和半幼稚、半儿童和半成人、半冲动和半自觉等特点。在这个阶段,个人的元认知逐渐发展,道德规范和原则逐渐深化和内化,使其成为道德敏感性发展的重要和必要阶段。

教育管理论文参考

.................................

(二)研究意义

1.理论意义

一直以来,在道德研究领域更为关注的是对道德判断和推理的认知,而忽视了对道德敏感性的关注。道德敏感性既是个人的道德行动依据,也是理解个体行为的一个关键要素。目前,国内外学者对于道德敏感性的进一步研究,主要集中在心理、职业等层面,大多涉及的是测量工具的开发,鲜有从教育学的视角展开研究,也很少提出具有可操作性、实效性的应对措施,且多为质性研究。即便是在教育研究范围内,研究对象也多为大学生,而很少有对初中生的道德感性进行研究。初中生正是道德感性形成的关键时期。因此,本研究通过问卷调查和个案访谈两种方式,对个体的道德敏感性特征信息展开统计分析,进而发现初中生的道德敏感性发展水平,为客观分析初中生的道德敏感性现状及其规律提供重要的参考依据。

2.实践意义

当前,我国社会上的“道德冷漠”与“伦理缺位”问题日益突出,作为国家的未来之星,初中生有一定的道德敏感性显得尤为重要。基于此,本研究将在“立德树人”这一新的历史背景下,探讨初中学生的“道德敏感性”问题,这有助于认识同一环境下的个人行为为何具有差异。另外,在个体层面上,个体的道德敏感程度对个体的违反与亲社会行为具有一定的影响。通过这项调查,可以为学校、社会和教育工作者开展德育工作提供具体建议,也可以为提升个人的道德敏感性和推动个人的道德发展提出有针对性的对策。同时,也可以促使学校和相关部门在进行道德教育的时候,将个人的道德敏感和个性特点融合一起进行考量,将个人道德意识的内隐和外显特性纳入考量,从而更好地创造出一个良好的道德环境。通过有意地操控变量,主动地进行道德问题的识别、辨析与探讨,有助于提升学生的道德敏感性和教师在教育教学过程中的道德敏感性,并让敏感性在学生道德行为发生过程、教师教育教学行为的育人过程中,发挥最大程度的效用。

..........................

二、道德敏感性之于初中生道德人格发展的特殊价值

(一)促进初中生道德与自我的契合,提升道德思维

道德不是一个快乐和良好天气关系的问题,道德行为往往需要超越各种内在阻力,包括恐惧和自私的欲望。显然,社会和道德规则最初是个人的外部规则,只有在一个缓慢的发展过程中,他们才能越来越充分地理解和内化。因此道德敏感意味着对道德情境倾向的内在认可,这种敏感是源自自我的。道德心理学自我模式的许多支持者认为,自我和道德是两个发展系统,在儿童时期基本是独立的,但在青春期逐渐融合[1]。并且道德自我已被证明可以解释道德行为、亲社会参与和持续的道德承诺。因此,要将道德敏感性融入青少年的自我概念,更好地将道德与自我结合起来。随着时间的推移,个人在发展中整合自我和道德,会更加关注道德和伦理问题,这反过来又培养了更大的道德责任感,是一种正向的道德辐射,对初中生的道德水平提高有很大的益处。初中生的道德自我以及道德敏感性离不开道德思维的发展。道德思维作为人们对道德世界进行特殊揭示的思维方式,既不同于哲学思维,也不同于美学思维。它能够帮助人们跨越“应然”和“实然”的界限,让人们更加敏锐地认识“应当”和“不应当”,并且为人们创建新的道德知识和实现良好的道德生活提供了必要的思维模式。道德敏感性是人类道德思维的基础,它不仅仅是一种逻辑起点,而是一种多元化的思维模式,它不仅仅包含感性思维,还包含理性思维,共同构成人类道德思维的完整体系。道德敏感性有助于提升道德判断能力的水平。道德敏感性水平高的人能运用自己的道德价值观念对所面对的道德是非问题进行判断,从而促进道德判断能力的提高。如果缺乏道德敏感性,人的思维活动就缺乏对道德的感知能力。要提升初中生的道德思维能力,必须提升其道德敏感性水平。

............................

(二)唤起初中生“善”的情感,提高道德反应能力

道德是一股无形的力量,它可以影响人类社会的发展,但要真正感受到它的存在,需要借助某种特殊的能力,即道德敏感性。它可以帮助个人更好地理解和遵守社会规范,从而更好地实现自身的价值。在对道德的认知水平上,不同个体的道德敏感性是有差别的。由于道德敏感性水平的不同,导致人们对于道德事件的认知和行为的反应也各不相同。人生活在社会环境之中,总是不断地受到外界的各种刺激。信息刺激的形式多种多样,其中有关道德因素的道德行为或事件视为道德信息刺激。道德信息刺激呈现的方式也形形色色,有的是道德主体亲身经历,有的则是以社会道德评价的方式出现。人们对道德的反应并不只是一种身体条件性的反应,它更多地表现为个体对道德感知的主观自觉。在道德反应能力中,存在着两种类型:一种是由理性主导的形式,另一种是感性主导的形态[1]。比如当你看到朋友不小心拿走了别人的东西,这件事情可能会引发你的道德反应,你可能会认为自己没有看到,也可能会认为这种做法违反了你的道德准则,从而产生了质疑的情绪。因此,你应该谨慎地对待这件事,以免遭到道德观念上的冲击。无论是感性因素还是理性因素,道德反应都是以主体内心的意识活动形式出现的,它们在不同的情境中都有着不同的表现形式。且从实质上来说,德育的过程是一种教会人们怎样做人的教育,它是一种帮助个人过有品质的精神生活,向人们提供价值引导的教育。但是,它跟普通的课程教学在认识的过程中侧重点有所不同,道德敏感性更注重个人道德价值理念的产生和个人情绪和态度的变化。因此,可以激发学生向善、从善、行善,促进学生道德个性的产生,这既是德育的本体职责,也是德育的应然追求[2]。在这一阶段,由于初中学生的思维还处于尚未成型的阶段,在面对多元化、相对化与破碎化的现代世界时,思维的波动性与复杂性会让感知道德显得尤为困难。按照休谟的理论,再深刻的印象也不如最细微的感觉来得重要。因此,道德敏感性可以促进初中生加强内心“善”的情感。如果想要提高道德反应能力,提高道德敏感性,那么加强道德情感的交流是重要手段。道德的一个主要功能是促使学生采取“扬善”的行动。因此,提高学生的道德敏感性,也就是让学生充分地利用自己的心理觉察,促使自我行动趋向于善行。当人类内在的“善”的感觉被强化时,其对道德的敏感随之也会被强化,而如果社会每个人的道德敏感性得以提升,那么整个社会的道德感就会大大提升。

.......................

三、初中生道德敏感性的发展状况调查...............................20

(一)研究设计与实施........................................20

1.研究目的与假设...................................20

2.研究工具及对象.................................20

四、初中生道德敏感性发展水平较低的表现及原因...............................40

(一)初中生道德敏感性发展水平较低的突出表现.................................40

1.初中生对道德语境反应迟钝,道德想象力弱...........................40

2.初中生对他者宽容心不足,利己意识较重......................................40

五、影响初中生道德敏感性发展的主要因素.............................49

(一)个体因素......................................49

1.道德认知水平......................................49

2.道德人格..............................................50

六、提升初中生道德敏感性发展水平的教育路径

(一)发挥自我主体性,奠定道德敏感性发展之“基础”

没有自我教育就无法真正实现教育的目标。要想培养和提升个体的道德敏感性,不仅需要家庭、学校和社会的共同努力,更重要的是要提高初中生的主观能动性,让他们认识到道德敏感性对个人行为的重要性,并有意识地进行自我教育,以实际行动来提高和培育道德敏感性。

1.建立参与导向,体验道德情境

参与导向意味着所描述的能力作为可操作的知识渗透到个人的头脑、直觉和实践中。一个人的参与取向改变了道德敏感性的发展,原因有以下。第一,它要求个体有足够的自制力,在面对他人的需求或亲密关系时,不要过于痛苦。第二,它涉及当下的关系承诺,并以平等的方式进行关系协调。这是一种同理感,而不是情感距离或强制互动。第三,一个人的社会程序知识影响着一个人的世界观和与他人互动的习惯。个体辨别和评估道德状况和行为的能力也随着社会经验而发展。在本能的同情、天生的仁慈以及在他人眼中看到自己的能力的帮助下,通过与他人的经历(包括交谈和观察)来发展道德感。通过友谊和其他关系,以各种方式相互影响,发展人际关系,扩大社会经验,从而增强道德敏感性。道德体验的产生可以有效促进道德移情,从而促进道德敏感性的提升。道德体验有两种基本方式:“想验”与“亲验”,即心理体验和实践体验。心理体验是在设置的情境中去扮演某一角色,如角色扮演活动。而实践体验则是在现实生活场景中去担当任一角色,按这一角色的行为规范去活动,比如常说的社会实践。在现实生活中,由于环境的变化以及各种不确定性,人们常常很难在短时间内察觉到潜在的道德问题。

教育管理论文怎么写

............................

结语

道德敏感性是人类道德生活中不可或缺的一部分,这不仅有助于我们在“乱花迷眼”的多重价值抉择中找到正确的道德准则并促使做出正确道德行为,还可以使得社会道德氛围更加有序和谐。在现实社会中普遍存在着道德敏感现象。比如,在公共汽车上,面对老年人和怀孕妇女时该不该让座,有的人睁一只眼闭一只眼,有的人却主动给他们让座。再比如,在过人行横道的时候,有的人会匆匆忙忙地冲过去,有的人却等着绿灯亮了再前行。通过对上述道德现象的仔细观察,可以看到道德敏感性在人类伦理世界中是普遍存在的,这些经验都反映了我们对道德的敏感程度。

本文旨在探讨初中生道德敏感性的概念内涵及其特殊价值,以此来回应当前对中学生道德发展的担忧。现今的教育大多只关注理性和认知,而忽略了学生内心深处的道德需求。因此,本文将以理论与实证相结合的方式,深入探讨初中生道德敏感性的发展水平。通过发放名为《初中生道德敏感性调查问卷》、收集问卷、整理问卷、分析问卷,发现了初中生道德敏感性水平偏低,在责任、规范、情绪和人际敏感性四个维度发展不均衡两个总特征;分析了初中生在各个维度敏感性发展偏低的表现和原因;随之通过访谈数据和案例研究等方法从个体自身、学校教育和环境三方面分析了影响初中生道德敏感性发展水平的主要因素;最后相对应地从自我、家庭、学校以及社会方面提出了提升初中生道德敏感性发展水平的具体路径。尽管本研究尝试探讨道德认知和道德情感对道德敏感性的影响,但仍存在一些不足之处:首先,它未能深入探究二者在道德敏感性形成过程中的相互作用;其次,由于本研究仅限于一个地域,需要加强对实证数据的统计分析,以扩大样本容量,使得样本数据更具代表性。在未来的学习和研究中,笔者将继续努力,深入探究道德敏感性领域的相关知识,积极搜集与之相关的资料,从多个角度、多个层面来深入研究,并结合实际的实践活动,以提升论文的深度和广度。

参考文献(略)