本文是一篇金融论文,本文首先系统性地回顾了既有文献中关于金融素养以及养老资产储备行为的定义、测量方法和相关理论,并在此基础上构建了用于研究金融素养如何对城镇居民养老资产储备行为产生作用的体系,并据此提出了四个研究假说。

第一章 绪论

1.1研究背景

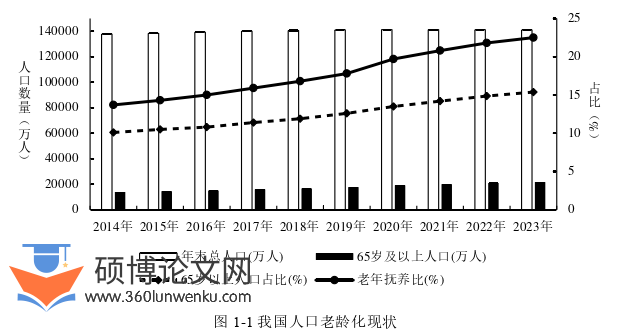

近年来,随着我国人口出生率的持续走低及人均预期寿命的显著延长,人口老龄化问题日益凸显,这已成为我国社会面临的重大挑战之一。根据国际通行标准,社会中65岁以上人口占比达7%以上,即为老龄社会;65岁以上人口比例达到14%,为深度老龄社会;若占比达到20%则为超级老龄化社会。根据国家统计局发布的数据显示,截止到2023年底,我国全国人口共14.1亿人,其中65岁及以上的老年人口规模为2.1亿,占全国总人口的15.4%。这一数据表明,我国已正式迈入深度老龄化社会(如图1-1所示)。人口老龄化进程的加速发展主要源于上世纪中期的人口生育高峰。历史数据显示,20世纪50年代出生的人口目前已进入老龄阶段,同时“计划生育”政策对人口结构的影响日益凸显,这预示着我国人口老龄化趋势将持续深化。在经济增速放缓的宏观环境下,就业市场对劳动力的需求呈现收缩态势,促使部分临近退休的就业人员考虑提前退出劳动力市场,这一现象所引发的养老金提前支取行为会给社会保障体系的资金平衡带来了显著压力。随着老龄人口比例的不断提高,家庭赡养成本也呈现持续增长态势,以上一系列挑战使得居民提前养老的重要性日益突出。城镇居民的收入水平和消费水平普遍高于农村居民,其养老资产储备需求更为迫切;当前我国城镇化进程加速了人口向城镇地区集中,进一步加剧了城镇地区的养老资产储备压力;且相比于农村,城镇居民家庭在养老规划方面表现出更高的参与度,其资产配置方式更加多样化,整体养老储备水平也显著优于农村地区,因此研究金融素养对城镇居民养老资产储备行为的影响,有助于缓解城镇养老资源紧张问题,为构建可持续的城镇养老保障体系提供支持。

金融论文怎么写

.............................

1.2研究目的和意义

1.2.1研究目的

本研究的选题是基于当前社会老龄化程度不断加深以及社会养老负担日益加重的现实背景,其目的在于:第一,研究金融素养对家庭养老资产储备行为的作用机理,分别从家庭总资产、风险态度以及金融市场参与的多样性三个传导机制解释金融素养对居民养老储备行为的重要性;第二,通过构建金融素养测度指标对我国居民金融素养进行定量分析,参考相关文献以及中国家庭金融调查中的相关问题设计,了解居民单利、通货膨胀以及风险认知等问题的掌握情况,运用主成分分析法构建金融素养综合指标,了解国民金融素养水平;第三,探究我国养老金融发展的应对策略,从提高金融素养等角度为养老金融的发展提供科学建议,以缓解老龄家庭的养老压力,促进养老金融市场的可持续发展。

1.2.2研究意义

1.2.2.1理论意义

当前我国人口结构正经历转变,老年人口比例持续攀升使得养老保障体系建设成为社会各界高度关注的重要议题。尽管现有文献对金融素养在家庭养老决策和金融资产配置的影响方面进行了较为深入的研究,但现阶段针对养老资产储备行为的专门探讨仍显不足。本文将居民的金融素养与养老资产储备行为相结合,从储蓄类金融资产持有规模、风险性金融资产持有行为和养老保险参与行为三个维度展开,并用中国家庭微观数据进行验证,拓展了金融素养、风险态度等的研究范畴,为研究家庭养老资产储备行为提供了新的理论视角。

1.2.2.2现实意义

提升金融素养对于改善我国居民的养老资产储备行为具有显著的积极作用,同时也有助于优化居民养老资产配置的结构。第一,为应对人口老龄化挑战提供科学依据。政府可以充分运用当前现有的社会资源,加强普及金融教育,优化居民风险认知,鼓励居民积极参与养老资产储备,从而缓解人口老龄化的社会压力。第二,为优化居民养老资产储备行为提供了实践指导。通过强化居民对金融素养的认识,引导个体提早为自身养老做足充分准备,有利于减轻子女的赡养负担,从而缓解家庭在养老财务方面的压力;有助于引导金融机构针对不同金融素养水平的居民设计差异化的养老金融产品,帮助其更好地平衡风险与收益,实现养老资产的保值增值。

..................

第二章 概念界定与理论分析

2.1概念界定

2.1.1金融素养的定义与测量

2.1.1.1金融素养的定义

现阶段学术界对于金融素养的概念界定主要形成以下几类观点:部分学者强调金融素养是对金融知识的掌握程度,如对复利、通货膨胀以及风险分散的认知等(Kim 2001;Bowers 2002;Courchane等2005;Lusardi等2007)。也有学者指出金融素养是一种金融能力(Noctor等1992;Lusardi and Mitchell 2014)。在目前金融素养的相关研究中,使用最广泛的定义由美国金融素养和教育委员会提出,具体指的是居民利用其自身的知识和技能以有效管理金融资源的能力,从而有助于获得长期的金融福利。本文采用综合视角界定金融素养,即个体在管理金融资源过程中所具备的金融知识与实践能力的有机统一。

2.1.1.2金融素养的测量

总体看来,学者们的测度主要可以分为主观金融素养测度(胡振等2017)和客观金融素养测度(Chen等1998)两大类。在客观金融素养的测度方面,学术界主要形成了三种方法:加总汇合法、因子分析法以及主成分分析法。其中,Lusardi与Mitchell(2008)采用加总汇合法,通过计算受访者在利率计算、通胀理解和风险分散三个核心问题上的正确回答数量来评估金融素养水平,正确个数越多则表明受访者金融素养越强。基于Beverly et al.(2003)的研究框架,因子分析法是一种通过识别潜在变量,将多维金融素养测评指标整合为若干核心维度的一种方法。而主成分分析(PCA)作为一种数据简化方法,其核心在于运用线性转换技术,将原始多维变量系统性地转换为少量具有代表性的主成分变量,进而完成对金融素养水平的整体性测度。本研究选取客观金融素养测量方法,利用主成分分析法进行信息整合与特征提取,最终构建出金融素养的综合评价指标。

.................................

2.2理论基础

2.2.1行为金融学理论

在行为经济学领域,Thaler开创性地将心理学理论与经济学决策相结合,通过深入研究社会偏好、自我控制及有限理性等心理因素,系统阐释了这些因素对个体经济决策的影响。基于这一理论,Thaler(1994)针对美国养老储蓄参与低迷的现状,创新性地提出将企业年金计划设置为默认选项。在这一机制下,除非员工明确选择退出,否则将自动以预设的储蓄率和投资策略参与企业年金计划,这一机制巧妙运用了决策惰性、现状偏好等行为特征,从而有效提升了养老储蓄的参与率。然而研究表明该机制也存在一定弊端,预设的缴费率偏低(通常为3%-6%)、投资策略过于保守等局限性,相较于企业直接补贴等激励机制,其政策效果存在边际递减效应(Peter 2018)。为突破这一局限,Thaler and Benartz(i2004)进一步提出了“明日多储蓄计划(Save More Tomorrow,简称SMT)”(刘欢等2019)。该方案基于损失厌恶和承诺机制的行为经济学原理,引导员工承诺将未来薪资增长部分的固定比例自动转入养老账户。在美国一家中型制造企业的首次试点中,经过四轮薪资调整周期,员工平均储蓄率从3.5%显著提升至13.6%(Thaler and Benartzi 2004)。这些研究成果对我国多层次养老保障体系建设具有重要启示:在巩固基本养老保险制度的同时,可通过行为经济学理论优化企业年金和商业养老保险的发展路径。例如在第三支柱个人养老金制度设计中,可借鉴预设参与、自动升级等机制,利用决策惰性提升参保率;在投资端引入“默认选项”,降低个体决策复杂度。通过行为经济学视角的制度创新,可有效改善三支柱结构失衡现状,从而推动养老保障体系可持续发展。行为金融学理论从投资者心理角度出发,能够更科学地阐释各类金融决策行为。该理论突破了传统经济学中“理性人”假设和“有效市场假说”的局限,为研究家庭养老资产储备行为奠定了理论基础。

........................

第三章 金融素养与家庭养老资产储备行为现状 ....................... 19

3.1数据来源 ................................. 19

3.2变量设置 ......................... 19

第四章 金融素养对家庭养老资产储备行为影响的实证分析 .............. 33

4.1金融素养对家庭储蓄类金融资产持有规模的影响 ................... 33

4.1.1模型设定 .................................. 33

4.1.2全样本分析 ..................................... 33

第五章 研究结论和建议 ...................... 61

5.1研究结论 .................................. 61

5.2对策建议 ......................... 62

第四章 金融素养对家庭养老资产储备行为影响的实证分析

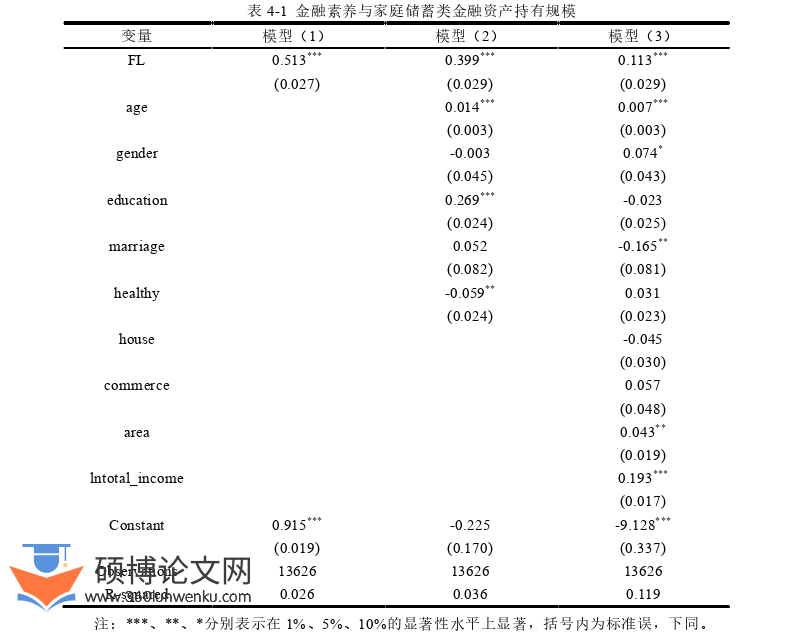

4.1金融素养对家庭储蓄类金融资产持有规模的影响

4.1.1模型设定

本研究首先探究金融素养对家庭储蓄类金融资产持有规模的影响,此处定义储蓄类金融资产持有规模“save”包括家庭所有账户中的活期存款和定期存款余额。鉴于储蓄类金融资产持有规模的取值范围为连续正值,本研究选择多元线性回归模型,以下是该模型的具体设定: ????????????????????=????0+????1????????????+????2????????+???????? (4-1)

????????????????????用于衡量城镇家庭所持有的储蓄类金融资产规模;????????是核心解释变量金融素养;????????包含了多个可能对储蓄类金融资产持有规模产生影响的相关控制变量;????????表示随机误差项;参数估计????1是本研究关注的系数,其大小和显著性水平表示金融素养对城镇家庭储蓄类金融资产持有量的影响;????2表示相关控制变量的影响。

金融论文参考

...........................

第五章 研究结论和建议

5.1研究结论

本文首先系统性地回顾了既有文献中关于金融素养以及养老资产储备行为的定义、测量方法和相关理论,并在此基础上构建了用于研究金融素养如何对城镇居民养老资产储备行为产生作用的体系,并据此提出了四个研究假说。接着,从城镇家庭储蓄类金融资产持有行为、风险性金融资产持有行为以及养老保险参与行为三维度分析了我国养老资产储备行为发展现状,并统计分析了不同城镇居民的金融素养现状。最后,使用2019年中国家庭金融调查(CHFS)数据,通过主成分分析法(PCA)构造金融素养这一变量,综合运用Probit、Tobit以及多元线性回归等计量分析方法验证金融素养对城镇家庭养老资产储备行为的具体作用。此外,为保证研究结论的可靠性,还从多个维度检验了实证结果的稳健性。基于上述分析,本研究得出以下结论:

第一,中国城镇居民在金融知识测评中的整体准确度仍显不足,其金融素养整体水平仍具有显著优化潜力。多数受访样本对基础的金融概念了解尚浅,系统性的金融知识尚未在大范围内普及。不同人群在金融素养方面的表现也呈现出显著的结构性差异。相较于男性户主,由女性担任户主的家庭通常表现出更高的金融素养水平;居民的金融素养均值与其年龄呈负相关关系,即随着年龄增长而逐渐下降;同时,户主的受教育程度与其金融素养水平呈现正相关关系,即受教育程度越高,金融素养水平亦越高。当前,我国城镇居民的资产配置偏好较为保守,超过8成的城镇居民均持有储蓄类金融资产,65%的城镇居民持有一定比例的风险性金融资产。在各类金融市场中,理财市场的参与度最为显著,随后依次是股票市场、基金市场和债券市场。有养老保险参与行为的城镇家庭占比超过半数,但还有37%的家庭未参与养老保险,并且仅有1631户家庭进行商业养老保险的配置,这说明我国养老保险覆盖率不足,保险产品的普惠程度还存在提升空间。

第二,实证分析结果表明,金融素养的提升均能有效促进城镇居民的养老资产储备行为,体现在储蓄类、风险类和保险类养老资产储备行为的各个方面。具体而言:(1)对于储蓄类养老资产,金融素养的提升不仅能显著增加城镇家庭储蓄规模,且这种促进效应随储蓄规模分位点的上升而增强,呈现边际递增效应;(2)对于风险类养老资产,金融素养的提升会显著增强城镇家庭对理财、股票和基金市场的参与意愿和参与深度,由于参与债券市场样本量的限制,对债券市场参与深度并不显著;

参考文献(略)