本文是一篇经济管理论文,本文运用2011-2021年郑州都市圈内9个地市的相关数据,系统测度了制造业与生产性服务业的协同集聚度并进行分析,构建固定效应模型通过Eviews软件从产业关联度、土地成本、市场规模、知识溢出水平、制度环境5个方面研究其对制造业和生产性服务业协同集聚的影响,得出适用于郑州都市圈内9地市的相关结论。

1 绪论

1.1 研究背景

经济全球化背景下,我国制造业取得了令人瞩目成就。但随着世界经济格局变化及我国经济水平提升带来的劳动力成本和原材料成本价格的上涨,凭借成本优势的东南亚国家不断挑战中国“世界工厂”地位,房地产行业的飞速发展又带来经济“脱实向虚”的现象。为避免实体经济“空心化”和产业结构“空洞化”,加快实现从“制造大国”向“制造强国”转变进程,我国提出“中国制造2025”计划,在致力于实现经济高质量发展的大背景下,改变以往以资源和环境为代价的粗放型增长方式的基础上振兴制造业成为了中国经济持续发展的关键。

另一方面,全球经济正在朝着由“工业经济”向“服务经济”转型。根据统计发布数据,中国2016-2021年间制造业增加值占GDP的比重分别为27.1%、27.0%、26.8%、26.3%、25.7%、27.4%,呈现稳步下降趋势,基于迅速有效控制疫情稳定经济以及先进制造业的迅速发展,在2021年有所回升实现正增长。服务业增加值比重在2015年首次超过50%,2016-2021年分别为52.7%、53%、53.9%、54.5%、54.5%、53.3%,这一比例充分显示出服务业占比赶超制造业且稳步提升,成为国民经济的重要助推力,占据现代社会经济战略性产业地位。而作为服务业中最具活力的生产性服务业,2016 -2021年间中国生产性服务业增加值占服务业总增加值的比重分别为42.7%、43.2%、44.1%、44.6%、45.3%、46.1%,占比基数在40%-50%之间且逐年增加,成为引领服务类产业发展的核心力量,在第三产业发展进程中作用凸显。专业化分工和技术变革推动制造业转变生产方式的同时,从其内部服务类部门分离出的独立行业,逐步发展为生产性服务业。从作为制造业的中间投入产业,到发展为高附加值、高效率的高技术产业,生产性服务业有效推动了制造业产品和技术的迭代更新,成为制造业转型升级和提高竞争力的关键。在产业融合、产城融合成为经济发展潮流的当下,制造业和生产性服务业如何实现融合发展,成为引领产业经济发展的新引擎,这是实现“制造强国”战略目标和经济高质量发展的重大机遇。

..............................

1.2 研究意义

1.2.1 理论意义

针对制造业和生产性服务业协同集聚发展分析,本文首先从产业分工、价值链、集聚、协同、共生等相关理论多角度阐述理论支撑,同时又系统的梳理了制造业与生产性服务业的关系,理清了相关研究中所涉及到的产业协同、产业集聚、产业协同集聚的关系,最后又初步分析制造业与生产性服务业协同集聚的理论机制,丰富并拓展了关于产业协同集聚发展研究的理论体系。从都市圈和城市层面的视角分析制造业和生产性服务业协同集聚发展,也为研究其它同层级区域提供了分析框架及参考。

1.2.2 现实意义

立足于我国经济高质量发展进入新时代进程,郑州都市圈处于初步发展阶段,核心城市的辐射带动能力也未充分发挥,作为区域经济的“增长极”,推动郑州都市圈内产业间的协同集聚发展也是我国“中部崛起”战略的重要组成部分。研究制造业和生产性服务业的发展现状以及产业间协同状态和集聚态势,初步对两大产业协同集聚发展的现状进行度量,并找到影响两者协同集聚的因素。同时为企业决策者的区位选择、政府制定相关产业政策提供理论指导。

.........................

2 概念界定、理论基础与文献综述

2.1 相关概念界定

2.1.1 产业协同集聚

传统的产业集聚主要关注相同或相近的产业部门在一定空间内的集中分布现象。在现实中,随着产业多元化的发展,差异化产业之间的关联性逐渐显现出来。Ellision & Glaeser(1997)最早提出了产业协同集聚概念,认为产业协同集聚是相互关联产业在一定空间范围内的合理有机布局。国内外学者在此基础上,从不同角度对产业协同集聚的概念做了扩展和阐述。陈建军等(2011)以产业协同定位来描述产业协同集聚,将其定义为能够促进产业发展的不同产业的区位协调现象。陈晓峰(2015)则认为协同集聚是异质性产业在产业联动和空间集聚两大并列层级上的双向动态协调过程。

通过梳理相关文献并综合上述学者观点,本文借鉴孙灿辉(2020)对产业协同集聚的内涵界定,定义本研究中的产业协同集聚概念:具有关联性的不同产业之间基于协同互补而形成一定空间范围上聚集的现象。协同集聚这一现象不是产业间低水平的聚集,是一种既能展现单一产业自身集聚程度高度的同时,又能够体现不同产业间协同集聚质量的状态。

2.1.2 制造业

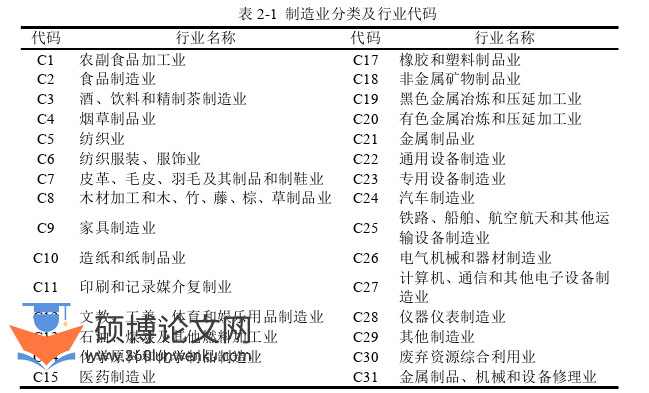

制造业是国民经济的重要组成部分,也是构成第二产业的主体部分。其水平的强弱直接体现了一个国家的生产力水平。关于制造业分类,按照要素密集度可以分为资本密集型、劳动密集型和技术密集型制造业。也有从能源消耗、生产流程和发展趋势等多角度进行划分的。针对产业协同集聚的研究又有将制造业分为传统制造业和新兴制造业进行研究的。本文所使用数据为2011-2021年,所以根据国民经济行业分类(GB/T4754-2011)标准,将13-43二位数31个行业界定为本文研究的制造业范围。在研究中将31个制造业视为一个整体进行分析,具体包括行业范围如下表2-1所示:

经济管理论文怎么写

................................

2.2 相关理论基础

2.2.1 产业分工理论

产业分工的理论来源最早可追随到古希腊时期,柏拉图提出分工可以增加社会福利。首次把分工引入经济学领域的是亚当·斯密(1776),他提出了劳动分工的观点,认为劳动分工能提高劳动生产效率、增加国民财富,是经济增长的源泉。马克思在《资本论》中把分工分为自然分工与社会分工两种形态。马歇尔(1981)以企业为研究对象对分工进行了详细的阐述。“配第-克拉克定理”揭示一二三产业间转移趋势和经济发展的关系。随后大量学者从不同角度对产业分工进行研究分析。随着科技进步和新业态、新产业发展,产业细化和产业融合现象接连不断,延伸了产业链条,推进传统产业部门转型升级,进一步扩大了专业化生产和市场规模效益。也即产业分工推动经济进步,经济发展又倒逼产业转型,进一步细化产业分工。制造业与生产性服务业协同集聚与产业分工的互动作用主要表现在以下两方面:

一方面,随着制造业企业专业化和高技术化发展,难以兼顾所有产业部门的细化分工任务,使得部分具有生产性服务业特征的业务被分离出来形成新型配套产业,新产业的形成通过产业积累又增强了制造企业内部的专业分工水平。同时,生产性服务业作为中间需求的过程业务,其专业分工程度也在不断深化,与制造业专业分工形成了共同促进经济发展的循环。制造业和生产性服务业形成融合态势,可以减少中间成本,实现个性化经营,从而扩大市场份额,达到提升生产效率、实现经济高质量发展的目的,这是一个良性循环。

另一方面,生产性服务业在组织形式上采用外包方式参与制造业的分工已成为一种趋势。随着企业的不断发展和全球经济竞争的加剧,企业在追求市场规模经济的同时,更加注重专业化经济的发展。制造业内部专业化程度的加深,对生产性服务业的需求也呈现出多样化的趋势。然而,由于生产成本限制或生产效率不高等原因,在制造企业内部往往无法进行服务化扩展,这就导致了企业只能通过外部市场提供生产性服务活动,形成了服务外包这种新的企业组织形态。因此,服务外包成为企业进行资源整合和高质量发展的一种有效途径,同时也推动了生产性服务业的快速发展。

.............................

3 制造业和生产性服务业协同集聚影响机制分析 ...................... 18

3.1 产业关联度 ................................. 18

3.2 土地成本 ............................... 19

4 郑州都市圈制造业和生产性服务业协同集聚测度与分析 ................. 23

4.1 郑州都市圈 ...................................... 23

4.2 制造业集聚水平测度 ............................ 25

5 郑州都市圈制造业和生产性服务业协同集聚影响因素实证分析 .................... 35

5.1 指标选取及数据来源 ................................... 35

5.1.1 被解释变量 ............................................. 35

5.1.2 解释变量 .............................. 36

5 郑州都市圈制造业和生产性服务业协同集聚影响因素实证分析

5.1 指标选取及数据来源

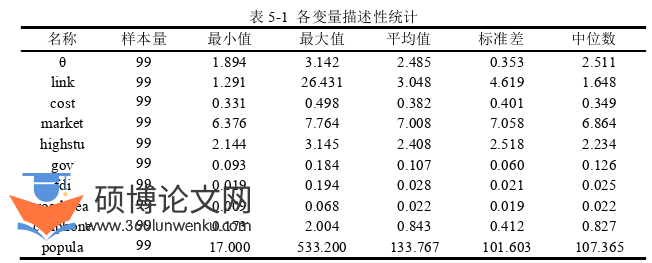

5.1.1 被解释变量 本文用第四章测度出的2011-2021年郑州都市圈内9个地市两大产业协同集聚度指数θ为被解释变量,代表制造业和生产性服务业的产业协同集聚水平。

5.1.2 解释变量

(1)产业关联度

投入产出表是最能清楚展现产业之间关联性强弱的方式,主要通过直接消耗系数和直接分配系数两类系数来反映产业间投入产出关联程度,鉴于《投入产出表》的公布只涉及省级层面且每五年更新一次,而本文研究层级为地市,无法得到准确投入产出数据

(2)土地成本

土地成本对制造业与生产性服务业协同集聚的影响机制非常明确,两者间呈反向关系,可以直接以各地市各年的土地价格表示土地成本。但由于产业用地和居住用地在价格上具有差异性,且各地市土地价格数据缺失较多,本文选择用各地市商品房平均销售价格作为土地成本的代理变量,因为两者呈现明显正比例关系,整体变化趋势呈现一致性。用cost表示土地成本并进行对数化处理,该数值越大,则表示土地要素成本越高,预期cost系数为负。

经济管理论文参考

...........................

6 结论与建议

6.1 主要结论

本文运用2011-2021年郑州都市圈内9个地市的相关数据,系统测度了制造业与生产性服务业的协同集聚度并进行分析,构建固定效应模型通过Eviews软件从产业关联度、土地成本、市场规模、知识溢出水平、制度环境5个方面研究其对制造业和生产性服务业协同集聚的影响,得出适用于郑州都市圈内9地市的相关结论,如下所示:

(1)随着制造业服务化的趋势越来越明显,服务类要素在制造业的全部投入中占比增加,服务类产品在制造业总产出中的比重不断增加,增强了制造业和生产性服务业的投入产出关联性,使产业协同集聚趋势则越明显,支持了第三章的假设1。

(2)因为随着土地成本的不断提高,制造业和相关服务业在城市中心的成本变得越来越高,高技术和发展潜力较强生产服务业更有能力留在城市中心,制造业会从城市中心向郊区或低地租区域转移,使得制造业和生产性服务业协同集聚水平逐渐下降,印证了假设2。

(3)生产性市场需求规模扩大吸引生产性服务业就近布局,基于两产业都为最终消费市场提供大量产品与服务,生产性和消费性需求市场规模匹配度升高以及本地市场规模的增大,可以吸引两大产业产生临近布局趋势,使两大产业进一步产生协同集聚效应,支持了假设3。

(4)一方面,教育能力和水平较高的城市,其人才资源丰厚,促进实现本地区高校培育专业化人才定向就业。另一方面,制造业与生产性服务业发展初期的临近布局强化了知识溢出效应的边际收益。两者共同发挥作用促进了两大产业间的协同集聚,印证了假设4。

(5)以本地政府财政预算支出占地区生产总值的比重为表征的城市的市场化水平越高,以实际利用外商直接投资金额占地区生产总值的比重为表征的对外开放程度越高,越能够优化招商引资环境,形成产业集聚园区,推动产业协同集聚水平提高,支持了提出的假设5。

(6)信息化建设程度中的通信水平的提高,以及本地城市规模的扩大一定程度上对两大产业协同集聚起到促进作用。

参考文献(略)