本文是一篇经济管理论文,本研究结果表明:(1)从时间维度来看,华北平原整体的绿色发展效率在曲折中前进,有较为明显的改善趋势;(2)从空间维度来看,华北平原内部绿色发展效率呈现出地域差异性,“高效率区”主要分布在华北平原的北部、中东部以及西南部。绿色发展高效率区整体呈现“S”形分布特征,并且不平衡性测度结果表明各城市正在趋向于均衡发展;

0绪论

0.1选题背景及研究意义

0.1.1选题背景

首先,从国际角度看,近年来,全球气候变暖以及生态环境恶化等现象日益突出,不仅影响着每个国家政治、经济和社会的发展,也关系到全人类的命运走向,因此全世界各国合力推动绿色发展变得十分迫切。

从我国角度来看,改革开放以来,中国经济在过去几十年高速增长,这使得中国的经济实力显著提升,人民的生活水平也得到了显著的提高。在这一过程中,中国人民逐步从贫穷走向温饱,再到全面小康,这是一个历史性的跨越。目前,中国许多地区已经实现了“富起来”,人们的生活质量也得到了明显的提高。然而,依赖能源的大规模投入这种不甚合理的发展模式给生态环境造成了难以承受的压力,资源约束日趋紧张,大气环境被严重污染、水环境污染呈现恶化、噪声和固体废弃物污染依然存在,对人民身心健康发展造成了严重威胁[1,2]。

党和国家高度也重视生态文明建设、城市绿色发展与低碳发展。2013年5月24日,国家主席习近平在十八届中央政治局第六次集体学习时讲到“要推进生态文明建设,解决资源约束趋紧、环境污染严重、生态系统退化的问题”。2020年9月22日,国家主席习近平在第七十五届联合国大会上宣布,中国力争2030年前碳排放达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和目标[3]。“碳达峰”和“碳中和”是“双碳”目标需要达到的最终效果。双碳目标的提出,有利于我国经济、能源和产业结构调整,实现转型升级和生态环境保护。2021年4月22日,国家主席习近平发表题为《共同构建人与自然生命共同体》的重要讲话,中国将贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,大力发展清洁能源,构建低碳能源体系,促进人与自然和谐发展。具体而言,就是以节约资源、保护环境、减少污染为原则,加强科技创新,实施绿色经济与绿色生活,促进资源的可持续利用,实现社会经济可持续发展的综合发展模式[4]。绿色发展既需要科学发展观、绿色经济、绿色生活等观念引导,更需要加强公共政策、法律法规、行业标准等政策制度的建设,以及政府、企业、公众的共同作用,才能提升绿色发展效率,促进绿色增长,实现中国经济的高质量发展。

..........................

0.2文献综述

0.2.1绿色发展效率研究综述

国内外学者关于绿色发展效率进行了广泛的研究,研究层面包括某一国家的某一行政区域、城市以及产业等。从省域层面来看,既有全国的也有局部的,段永峰(2020)以等中国30个省份为例,研究发现我国绿色发展效率整体较低,无效地区偏多,但绿色发展效率差异不断缩小并保持着不断提高的趋势[8]。曹鹏(2018)研究发现中国省域绿色发展效率整体呈现上升趋势,绿色发展效率的区域差异不断缩小,整体上朝均衡化方向发展[9]。赵晓霞(2019)基于基于2010—2016年长江流域18个地区的面板数据,研究发现,2010—2016年大多数地区年均绿色发展效率较高,云南、青海、甘肃等经济欠发达地区的年均绿色发展效率偏低,整体处于平稳发展期[10]。

就城市层面来说,相关研究更为广泛,关于某个城市群以及两大流域的研究得到了学者们的普遍关注,也有少数学者研究某一省份或全国。Yue等(2023)基于2009-2019年黄河流域城市面板数据,采用超方向性距离函数模型对所选城市的绿色发展效率进行测度。结果表明,所选城市的绿色发展效率处于中等偏上水平,黄河流域各城市的绿色发展效率存在差异[11]。吴传清(2018)以长江经济带为研究对象,发现长江经济带城市绿色发展效率整体呈梯度分布,下游地区最高,中游地区次之,上游地区最低[12]。秦炳涛等(2022)研究发现长三角整体绿色发展效率在研究区间内呈波动上升趋势,但区域间差距明显:上海绿色发展效率先行,江苏及浙江随后,安徽则较低[13]。Guo等(2020)对采用超效率SBM模型对山东省各城市绿色发展效率进行测度,结果表明山东省绿色发展效率呈现出明显的空间分异特征。以济南为核心的省会城市圈和以青岛为核心的东部沿海地区的极化发展趋势更为明显[14]。Zhou(2020)等使用SBM-Undesirable模型衡量2005-2015年中国城市绿色发展效率,结果显示从时间变化上看,呈阶段性增长,其演变具有“W”型的特点,其次,绿色发展效率的区域差异呈现出“东部>中部>西部”的模式。对于不同类型的城市群,绿色发展效率具有倒金字塔式的集群增长特征,遵循“国家层面>区域层面>地方层面”的模式,形成了“超级城市>特大城市>大城市>中等城市>小城市”的稳定层次规模结构[15]。

...............................

1相关概念和理论基础

1.1相关概念

1.1.1华北平原简介

华北平原是我国三大平原之一,中国人口最多的平原,中国东部大平原的重要组成部分,华北平原作为一个完整的地理区位,其上城市在地形地貌上具有相似的天然禀赋优势,地势平坦,土地肥沃,水源充足,极有利于城市的形成和发展。华北平原已是我国北方经济的重要依托,人口基数大、密度高、交通便利、经济发达,总面积超过30万平方千米,总人口3.4亿人,占中国总人口的24.2%。但同时也是我国环境污染最为突出的地区,高污染、高排放是华北平原环境问题显著特征。因此,研究华北平原主要城市的绿色发展效率就具有了极大的研究意义。

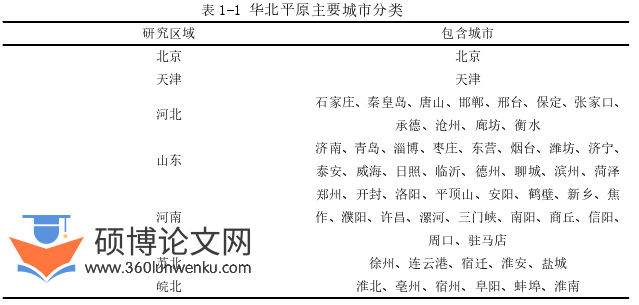

华北平原跨越京、津、冀、鲁、豫、皖、苏共2市5省57个城市,为方便研究,将华北平原划分为七大区域,分别为北京、天津、河北、山东、河南、皖北和苏北,如表1-1所示。其中河南省济源市由于部分数据缺失予以剔除,另外,山东省莱芜市于2019年并入济南市,设立济南市莱芜区,因此将莱芜市划归济南市进行处理,故本文的研究对象共57个城市。最后,关于各城市数据的统计口径有两种:分别为全市和市辖区,由于市辖区数据相对全市更为完整,并且市辖区人口密度大,活跃度高,是各区域经济发展的中心,因此市辖区口径更具研究价值。本文研究各指标除特殊说明外,均采用市辖区口径[26]。

为方便研究,将华北平原划分为七大区域,分别为北京、天津、河北、山东、河南、皖北和苏北,如表1-1所示。

经济管理论文怎么写

........................

1.2理论基础

1.2.1生态文明理论

生态文明(Ecological Civilization)是人类与自然和谐共生的一种文明形态,是追求经济、社会和环境协同发展的全新发展理念。生态文明建设是中国特色社会主义事业的重要组成部分,是推进全面建设社会主义现代化国家的战略任务之一[37]。中国政府高度重视生态文明建设,出台了一系列相关政策和法规,加强环境保护和生态修复,推进绿色低碳发展,构建绿色经济发展体系。生态文明建设也是中国积极参与全球环境治理和推动全球可持续发展的重要举措之一。当前,“绿水青山就是金山银山”的思想早已深入人心,我国社会矛盾已经发生根本性改变,当前,人民群众对“天蓝、山绿、水清”的需求愈发强烈,党中央坚持以人民为中心的发展理念,谋篇布局,规划生态文明建设,以前所未有的力度抓生态文明建设,取得了举世瞩目的生态奇迹。黄河流域生态文明建设与高质量发展、三洲国家湿地公园修缮、最美乡村建设、“三北’防护林工程、塞罕坝林场建设等相继落地生根、开花结果,可见党中央狠抓生态文明建设的坚定决心。生态文明建设并不是一家独奏,我国所取得的成就不仅是中国的,也是世界的;在人类命运共同体的背景下,我国生态文明建设不仅关乎中国人民的命运走向,还影响着人类社会文明发展的进程。走生态绿色的发展道路,实现人与自然和谐共生的美好生活,不仅是中国人民的共同期许,也是全世界人民的共同愿望。

我国的生态文明理念是一个全面、丰富且深刻的科学理论体系,是新时代中国特色社会主义的一个重要特征,是在逐步的发展中得以完善,制度建设整个贯穿于我国的生态文明建设当中,党中央把制度建设作为推进生态文明建设的有效支撑点,持续深化改革生态文明建设体制机制,实行严厉的生态环境破坏惩罚机制,建立健全生态保护和修复制度[38]。党的十七大报告第一次明确提出“建设生态文明,基本形成节约能源资源和保护环境的产业结构、增长方式、消费模式”,并将其提到实现工业化、现代化发展战略的突出位置。十八届三中全会提出加快建设系统完整的生态文明制度体系。2015年4月25日,中国中央、国务院引发《关于加快推进生态文明建设的意见》,这是中央从顶层设计发出的又一大重要信号,并持续开展一系列根本性、全局性、创造性的工作,全方位、全领域加强生态文明建设。一个绿水青山、空气清新的中国,正在从设想变为现实。

................................

3华北平原城市绿色发展效率时空演变特征分析........................20

3.1研究方法...................................20

3.1.1核密度估计.............................20

3.1.2重心模型........................21

4华北平原绿色发展效率影响因素的实证分析.........................27

4.1影响因素指标选取.......................27

4.2模型选择...........................28

5结论与建议....................36

5.1研究结论.......................36

5.2政策建议.................................37

4华北平原绿色发展效率影响因素的实证分析

4.1影响因素指标选取

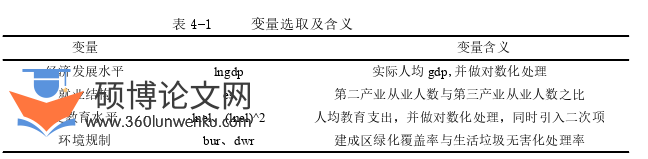

为进一步分析华北平原各城市绿色发展效率的空间分异变化的原因,本文综合以往研究文献成果以及自身考虑,决定采用经济发展水平、就业结构、受教育水平、环境规制4个方面共选取6个影响因素作为解释变量,如表4-1所示。

经济管理论文参考

...........................

5结论与建议

5.1研究结论

第一,从时间维度来看,在2010-2019年间,北京、天津、皖北的效率值居于高位,并达到DEA有效;其次为山东、河南、河北三省,并且三者相差不大;而苏北地区最低。华北平原整体的绿色发展效率在曲折中前进,特别是在2015-2019年间呈逐年上升趋势。

第二,从空间维度来看,华北平原的绿色发展效率还具有空间差异性。其高效率区整体呈现“S”形分布特征,主要集中在华北平原的北部、中东部以及西南部,并且这种差异性在最近几年展现出有所减弱的趋势。

第三,通过对变异系数、泰尔指数、基尼系数三个指标的测算,发现华北平原不平衡发展的情况除在个别年份有所加剧外,其余大多数年份均呈现出不同程度的减弱,华北平原整体绿色发展不均衡的情况正在逐渐改观。

第四,重心模型显示华北平原绿色发展效率正在向南部迁移。

第五,使用面板Tobit模型剖析华北平原主要城市绿色发展效率的影响因素,发现经济发展水平、环境规制对绿色发展效率有显著的促进作用,而就业结构具有阻碍作用,受教育水平与绿色发展效率呈现先降后升的“U”形变化关系。

第六,不同影响因素对绿色发展效率的影响存在空间差异性。经济发展水平影响高值区主要集中在华北平原北部和东部;就业结构的影响高值区主要集中在华北平原北部;受教育水平的影响高值区呈现出由华北平原南部向北部转移的时空变化特征;环境规制的影响高值区呈现出由华北平原西北部向东北部转移的时空变化特征。

参考文献(略)