第一章 绪论

第一节 研究背景与意义

一、研究背景

在经济持续全球化的背景之下,多种国际组织应运而生,各国积极参与到这一浪潮中,国家间的利益合作日益紧密,国际竞争也日益激烈,想要更好地应对复杂多变的国际形势,需要在全球化进程中占据主动地位,因此对世界各国的经济发展而言,对外投资都显得尤为重要。改革开放 40 多年以来,我国坚持对内改革、对外开放的基本国策,主动参与到经济全球化的建设中,融入全球经济的发展,既牢牢把握住了这一过程所带来的机遇,也承受住了相应的风险与压力。改革开放的基本思想为后来“走出去”战略的提出打下了理论基础,改革开放政策的实施成果也为“走出去”战略奠定了现实基础。党的十七大报告明确指出:“坚持对外开放的基本国策,把‘引进来’和‘走出去’更好地结合起来,扩大开放领域,优化开放结构,提高开放质量,完善内外联动,互利共赢、安全高效的开放型经济体系,形成经济全球化条件下参与国际经济合作和竞争的新优势。”我国不仅着眼于将国际上的优势企业和产品“引进来”,同时也注重让国内的企业和产品“走出去”,二者相结合,这无疑是顺应时代发展新形势所做出的又一重大举措。我国积极鼓励国内具备实力、有竞争优势、外向度高的企业“走出去”,充分利用国外的资源和市场,来达到促进国内产业结构的优化调整和资源互换的目的,进一步提升企业综合实力和国际竞争力,实现企业的二次发展。到 2013年,习近平总书记又提出了建设“新丝绸之路经济带”和“21 世纪海上丝绸之路”的合作倡议,秉承共商共享共建的原则,积极主动地倡导沿线国家共同合作,一同努力,构建互惠互利的利益、命运和责任共同体。倡议的提出引起了国际社会的高度关注,近年来也获得了越来越多沿线国家的支持,在国家间的共同努力之下,取得了诸多成果。

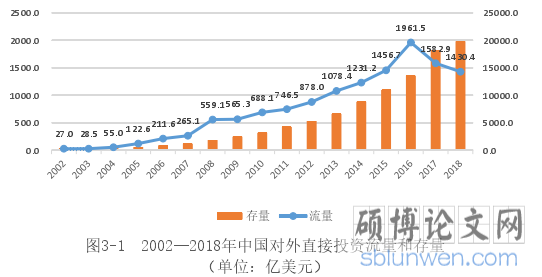

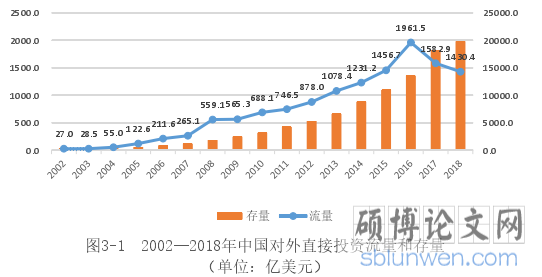

改革开放以来,我国货物进出口总额从 1978 年的 355 亿元增长到 2018 年的305008.13 亿元,实际利用外资金额从 1983 年的 226100 万美元增长到 2018 年的 13496600 万美元。对外直接投资存量金额在 2002 年为 299 亿美元,位列全球第 25 位,当年流量位列全球第 26 位,到 2018 年,存量金额增加到 19822.7 亿美元,位列全球第 3 位,流量全球位次也上升到第 2 位。自 2015 年以来,我国的对外直接投资流量连续四年超过吸引外资的水平。自 2016 年以来,我国对外直接投资流量持续呈现下滑的趋势,体现出对外直接投资结构的优化。

..................................

第三章 我国 OFDI 与企业创新绩效现状分析............................. 13第一节 研究背景与意义

一、研究背景

在经济持续全球化的背景之下,多种国际组织应运而生,各国积极参与到这一浪潮中,国家间的利益合作日益紧密,国际竞争也日益激烈,想要更好地应对复杂多变的国际形势,需要在全球化进程中占据主动地位,因此对世界各国的经济发展而言,对外投资都显得尤为重要。改革开放 40 多年以来,我国坚持对内改革、对外开放的基本国策,主动参与到经济全球化的建设中,融入全球经济的发展,既牢牢把握住了这一过程所带来的机遇,也承受住了相应的风险与压力。改革开放的基本思想为后来“走出去”战略的提出打下了理论基础,改革开放政策的实施成果也为“走出去”战略奠定了现实基础。党的十七大报告明确指出:“坚持对外开放的基本国策,把‘引进来’和‘走出去’更好地结合起来,扩大开放领域,优化开放结构,提高开放质量,完善内外联动,互利共赢、安全高效的开放型经济体系,形成经济全球化条件下参与国际经济合作和竞争的新优势。”我国不仅着眼于将国际上的优势企业和产品“引进来”,同时也注重让国内的企业和产品“走出去”,二者相结合,这无疑是顺应时代发展新形势所做出的又一重大举措。我国积极鼓励国内具备实力、有竞争优势、外向度高的企业“走出去”,充分利用国外的资源和市场,来达到促进国内产业结构的优化调整和资源互换的目的,进一步提升企业综合实力和国际竞争力,实现企业的二次发展。到 2013年,习近平总书记又提出了建设“新丝绸之路经济带”和“21 世纪海上丝绸之路”的合作倡议,秉承共商共享共建的原则,积极主动地倡导沿线国家共同合作,一同努力,构建互惠互利的利益、命运和责任共同体。倡议的提出引起了国际社会的高度关注,近年来也获得了越来越多沿线国家的支持,在国家间的共同努力之下,取得了诸多成果。

改革开放以来,我国货物进出口总额从 1978 年的 355 亿元增长到 2018 年的305008.13 亿元,实际利用外资金额从 1983 年的 226100 万美元增长到 2018 年的 13496600 万美元。对外直接投资存量金额在 2002 年为 299 亿美元,位列全球第 25 位,当年流量位列全球第 26 位,到 2018 年,存量金额增加到 19822.7 亿美元,位列全球第 3 位,流量全球位次也上升到第 2 位。自 2015 年以来,我国的对外直接投资流量连续四年超过吸引外资的水平。自 2016 年以来,我国对外直接投资流量持续呈现下滑的趋势,体现出对外直接投资结构的优化。

..................................

第二节 研究内容与方法

一、研究内容

本文主要研究的是 OFDI 逆向技术溢出对我国制造业企业创新绩效的影响,在通过现状分析和已有文献综述分析论述之后,分别进行全国层面、分区域层面、分行业层面的实证研究。研究主要分成六章,各章内容如下。

一、研究内容

本文主要研究的是 OFDI 逆向技术溢出对我国制造业企业创新绩效的影响,在通过现状分析和已有文献综述分析论述之后,分别进行全国层面、分区域层面、分行业层面的实证研究。研究主要分成六章,各章内容如下。

第一章是绪论,主要介绍本文背景和意义,研究内容和方法,指出本文可能的创新点。中国在“走出去”的过程中取得了伟大的成就,不断地在深刻复杂的国际形势中积极寻求互利共赢的道路,中国企业在这样的环境下更要抓住全球化带来的机遇,增强自身综合实力,促进产业升级。基于此提出本文研究的主要现实意义,即中国的内资企业在对外直接投资的过程中能够在多大程度上利用逆向技术溢出。

第二章是文献综述,主要从三个方面梳理了国内外学者的研究,一是对外直接投资的逆向技术溢出,二是企业创新绩效,三是我国对外直接投资逆向技术溢出对企业创新绩效的影响。外国学者主要是针对发达国家的对外直接投资行为进行理论和实证的研究,国内学者则是在多方面探讨逆向技术溢出传导机制的基础之上,针对其做了一些实证研究,大部分都赞同其在我国企业中的存在性,认为其可以提高我国企业的全要素生产率和创新水平等。在研究创新绩效时,学者使用了不同的指标。

第三章是现状分析,分三方面的发展及现状进行阐述,一是我国企业的对外直接投资,二是我国企业创新绩效,三是对二者结合的阐述。我国对外直接投资的发展在经历了快速增长的阶段后投资逐渐趋于理性,整体的研发投入稳定增长,专利产出不断上升。并在此基础上分析了我国对外直接投资和创新目前存在的问题。最后将我国企业的对外直接投资和创新绩效结合起来,做动态分析,发现整体而言发展趋势是一致的。

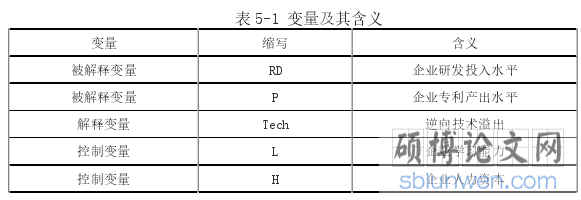

第四章是理论分析,阐述了逆向技术溢出的传导机制,并选取了一个具体企业案例进行详细分析来佐证理论上的传导机制。对理论传导机制的阐述分为企业层面和产业层面,对外直接投资的逆向技术溢出除存在于企业本身之外,还会通过一定的机制影响同业企业和关联产业。其次阐述了逆向技术溢出是如何对企业创新绩效的投入和产出两方面产生影响。其中创新绩效的投入端用企业自身研发投入水平来衡量,产出端用企业的专利产出水平来衡量。

第五章是实证分析,主要构建了我国制造业企业的逆向技术溢出对企业研发投入水平和专利产出水平的影响的相关模型,在进行了全国层面的面板回归检验之后,分东部地区和中西部地区进一步进行了回归检验,试图找出其中的地域差别,也分行业进行了回归分析,对结果进行验证。

....................................

第二章是文献综述,主要从三个方面梳理了国内外学者的研究,一是对外直接投资的逆向技术溢出,二是企业创新绩效,三是我国对外直接投资逆向技术溢出对企业创新绩效的影响。外国学者主要是针对发达国家的对外直接投资行为进行理论和实证的研究,国内学者则是在多方面探讨逆向技术溢出传导机制的基础之上,针对其做了一些实证研究,大部分都赞同其在我国企业中的存在性,认为其可以提高我国企业的全要素生产率和创新水平等。在研究创新绩效时,学者使用了不同的指标。

第三章是现状分析,分三方面的发展及现状进行阐述,一是我国企业的对外直接投资,二是我国企业创新绩效,三是对二者结合的阐述。我国对外直接投资的发展在经历了快速增长的阶段后投资逐渐趋于理性,整体的研发投入稳定增长,专利产出不断上升。并在此基础上分析了我国对外直接投资和创新目前存在的问题。最后将我国企业的对外直接投资和创新绩效结合起来,做动态分析,发现整体而言发展趋势是一致的。

第四章是理论分析,阐述了逆向技术溢出的传导机制,并选取了一个具体企业案例进行详细分析来佐证理论上的传导机制。对理论传导机制的阐述分为企业层面和产业层面,对外直接投资的逆向技术溢出除存在于企业本身之外,还会通过一定的机制影响同业企业和关联产业。其次阐述了逆向技术溢出是如何对企业创新绩效的投入和产出两方面产生影响。其中创新绩效的投入端用企业自身研发投入水平来衡量,产出端用企业的专利产出水平来衡量。

第五章是实证分析,主要构建了我国制造业企业的逆向技术溢出对企业研发投入水平和专利产出水平的影响的相关模型,在进行了全国层面的面板回归检验之后,分东部地区和中西部地区进一步进行了回归检验,试图找出其中的地域差别,也分行业进行了回归分析,对结果进行验证。

....................................

第二章 文献综述

第一节 OFDI 逆向技术溢出

一、OFDI 理论研究

早期进行对外直接投资的主要是有相对完善的经济基础的发达国家,因此早期的涉及对外直接投资的相关研究也主要集中于发达国家。传统的与对外直接投资相关的理论也是适用于发达国家的,如海默(1960)的垄断优势理论认为,在不完全竞争条件下的企业开展对外直接投资,起决定性作用的因素或者其主要的驱动力是企业所获得的各种垄断优势;弗农(1966)的产品生命周期理论认为,产品生产在整个生命周期的发展过程中大体上是由发达国家逐渐向不发达国家转移的;巴克莱和卡森(1976)的内部化理论则强调通过内部组织结构使中间产品在企业内部转让,因为市场是不完全的;Dunning(1977)提出生产折衷理论,并在后续做了进一步阐述,该理论认为一个企业要想开展对外直接投资活动,其必须满足三个优势,即所有权特定优势、内部化优势和区位优势。

第一节 OFDI 逆向技术溢出

一、OFDI 理论研究

早期进行对外直接投资的主要是有相对完善的经济基础的发达国家,因此早期的涉及对外直接投资的相关研究也主要集中于发达国家。传统的与对外直接投资相关的理论也是适用于发达国家的,如海默(1960)的垄断优势理论认为,在不完全竞争条件下的企业开展对外直接投资,起决定性作用的因素或者其主要的驱动力是企业所获得的各种垄断优势;弗农(1966)的产品生命周期理论认为,产品生产在整个生命周期的发展过程中大体上是由发达国家逐渐向不发达国家转移的;巴克莱和卡森(1976)的内部化理论则强调通过内部组织结构使中间产品在企业内部转让,因为市场是不完全的;Dunning(1977)提出生产折衷理论,并在后续做了进一步阐述,该理论认为一个企业要想开展对外直接投资活动,其必须满足三个优势,即所有权特定优势、内部化优势和区位优势。

但以上理论均适用于发达国家,也无法解释后来现实中的很多发展中国家的现象,比如有的发展中国家企业并不完全具备邓宁所强调的三个优势却仍然建立跨国公司。随着越来越多的发展中国家企业选择进行对外投资,甚至是向发达国家进行投资,学者开始关注到对外直接投资的其他动机,如技术寻求。小岛清(1977)提出边际扩张理论,认为国际直接投资应该从本国的边际产业开始依次进行,这些边际产业虽然在本国已经处于或即将处于比较劣势的地位,但在投资东道国却具有比较优势或潜在比较优势。Kogut 和 Chang(1991)关注日本企业向美国的直接投资,发现这些投资行为大多发生在研发资本密集型产业,提出了日本企业技术寻求这一对外投资动机。

...........................

...........................

第二节 企业创新绩效

在对企业创新绩效的测量方面,现有的研究缺乏统一的衡量企业创新绩效的标准。唐宜红,俞峰,李兵(2019)在研究外商直接投资对企业创新的影响时,衡量企业创新的工具变量就采用了企业的专利申请数来替代传统的全要素生产率,这样做的理由是企业创新的成果体现在法律保护上,即专利申请上,且不同类型的专利可以区分检验对不同水平创新的影响。钟昌标,黄远浙,刘伟(2014)在研究海外研发对企业创新绩效的影响是选用了授权的专利数量来衡量企业的创新绩效,同时分别用发明专利的授权数来衡量颠覆性创新,用实用新型和外观设计这两项专利的授权数来衡量渐进性创新。李兵,岳云嵩,陈婷(2016)采用专利申请量来测量企业的自主创新能力,并相许区分了发明专利、实用新型专利和外观设计专利来做进一步的探讨。李梅,余天骄(2016)在研究研发国际化对企业创新绩效的影响时,也选用企业总专利申请量来衡量企业的创新绩效,同时将发明专利申请量也纳入了度量指标中。赵宸宇,李雪松(2017)和沙文兵(2012)同样选用专利数量来测量企业的创新水平。国外也有学者认同用专利申请数衡量企业的创新。如 Acs 和 Audretsch(1989)认为虽然会受知识度量方式的影响,但总的来说专利数仍然可以在相当可靠的程度上衡量企业创新绩效。

与之相反,也有一些学者对此提出了质疑,Pakes 和 Criliches(1980)指出,用专利数来衡量创新的一个最主要的问题是,并非所有的创新活动都被授予了专利,存在遗漏现象,并且专利与专利之间也会存在经济价值上的差异。Arundel 和 kabla(1998)对于欧洲企业的实证检验也证实了这一点,但他们提出如果一个行业中大多数有经济价值的专利发明被授予了专利的话,则专利数仍然可以用来衡量创新。Trajtenberg M(1990)认为专利间的重要性和价值差异很大,简单的专利数并不能用来衡量创新产出,因此选用专利引证数来衡量创新。

还有一些学者提出,用新产品的相关指标作为创新活动的产出衡量指标,如Devinney(1993)研究中的单独产品和创新公告数据来源就摘自《华尔街日报》, Gunawan T,Jacob J,Duysters(2016)则选用投入到市场中的新产品数量来衡量企业的创新绩效。

.................................

在对企业创新绩效的测量方面,现有的研究缺乏统一的衡量企业创新绩效的标准。唐宜红,俞峰,李兵(2019)在研究外商直接投资对企业创新的影响时,衡量企业创新的工具变量就采用了企业的专利申请数来替代传统的全要素生产率,这样做的理由是企业创新的成果体现在法律保护上,即专利申请上,且不同类型的专利可以区分检验对不同水平创新的影响。钟昌标,黄远浙,刘伟(2014)在研究海外研发对企业创新绩效的影响是选用了授权的专利数量来衡量企业的创新绩效,同时分别用发明专利的授权数来衡量颠覆性创新,用实用新型和外观设计这两项专利的授权数来衡量渐进性创新。李兵,岳云嵩,陈婷(2016)采用专利申请量来测量企业的自主创新能力,并相许区分了发明专利、实用新型专利和外观设计专利来做进一步的探讨。李梅,余天骄(2016)在研究研发国际化对企业创新绩效的影响时,也选用企业总专利申请量来衡量企业的创新绩效,同时将发明专利申请量也纳入了度量指标中。赵宸宇,李雪松(2017)和沙文兵(2012)同样选用专利数量来测量企业的创新水平。国外也有学者认同用专利申请数衡量企业的创新。如 Acs 和 Audretsch(1989)认为虽然会受知识度量方式的影响,但总的来说专利数仍然可以在相当可靠的程度上衡量企业创新绩效。

与之相反,也有一些学者对此提出了质疑,Pakes 和 Criliches(1980)指出,用专利数来衡量创新的一个最主要的问题是,并非所有的创新活动都被授予了专利,存在遗漏现象,并且专利与专利之间也会存在经济价值上的差异。Arundel 和 kabla(1998)对于欧洲企业的实证检验也证实了这一点,但他们提出如果一个行业中大多数有经济价值的专利发明被授予了专利的话,则专利数仍然可以用来衡量创新。Trajtenberg M(1990)认为专利间的重要性和价值差异很大,简单的专利数并不能用来衡量创新产出,因此选用专利引证数来衡量创新。

还有一些学者提出,用新产品的相关指标作为创新活动的产出衡量指标,如Devinney(1993)研究中的单独产品和创新公告数据来源就摘自《华尔街日报》, Gunawan T,Jacob J,Duysters(2016)则选用投入到市场中的新产品数量来衡量企业的创新绩效。

.................................

第一节 我国 OFDI 发展与现状 ......................... 13

一、投资总量 ................... 13

二、投资主体分布 ....................... 14

第四章 OFDI 逆向技术溢出影响企业创新绩效的机理研究 ................. 25

第一节 OFDI 逆向技术溢出的获取途径.............................. 25

一、企业层面 .............. 25

二、产业层面 ............................... 26

第五章 OFDI 逆向技术溢出影响制造业企业创新绩效的实证研究 ........... 34

第一节 提出假设 ............................ 34

第二节 数据来源及变量选择 ............................. 34

第三节 实证分析 ........................... 35

第五章 OFDI 逆向技术溢出影响制造业企业创新绩效的实证研究

第一节 提出假设

基于前文的叙述,可得出如下结论:1.我国的对外直接投资存量可观,且投资结构和投资质量逐渐优化;2.我国的整体研发投入稳步增长,其中来自企业的资金也保持平稳增长;3.我国的专利产出水平虽然和发达国家还有一定差距,但也保持上升势态。

制造业企业属于技术密集型产业,我国的制造业企业的对外直接投资在产业分布中占有较大比重,从理论上讲,我国制造业企业的对外直接投资行为具有技术寻求的动机且能够获取并利用逆向技术溢出。本文选择我国制造业企业的相关数据,首先提出如下两个假设。

H1:对外直接投资的逆向技术溢出效应对我国制造业企业的创新投入有正向影响,即会使研发投入水平增加。

H2:对外直接投资的逆向技术溢出效应对我国制造业企业的创新产出有正向影响,即会使专利产出水平增加。

.............................

第六章 结论

第一节 主要结论

本文在写作过程中在经过文献分析、现状分析、理论分析和实证分析之后,主要得出以下结论。

第一节 主要结论

本文在写作过程中在经过文献分析、现状分析、理论分析和实证分析之后,主要得出以下结论。

第一,本文首先梳理了国内外学者的相关文献。通过梳理,发现基于发达国家对外投资行为,产生了一些传统的对外直接投资或国际化经营相关理论,反过来这些理论也倾向于解释该类对外投资行为。随着越来越多的发展中国家对外投资行为的出现,学者们对此做出新的理论解释,如技术寻求动机。许多学者的研究成果证明,发展中国家也可以从对外直接投资行为中获得逆向技术溢出,并且反过来有利于自身生产率、技术和创新水平的提升。

第二,本文阐述了我国对外直接投资和创新水平的发展及现状,并对两者发展趋势的吻合度做了分析,认为整体而言二者是能够较好吻合的。在经历了持续攀升之后,中国的对外直接投资在近两年呈现连续下滑的趋势。这种趋势可能与出台了相关审查政策有关。企业对外直接投资行为趋于理性,整体存量和流量仍然可观,在世界排名上占据前位,国际影响力持续扩大。另一方面,我国的对外直接投资仍然存在一些问题,主要体现在区域差异、东道国差异、投资主体等方面。我国的研究发展实验经费近年来也一直保持两位数的平稳增长,其中企业资金的投入持续扩大,体现了企业研发的自主性,同时也存在区域差异、研发强度与发达国家相比存在差异等问题。我国的专利申请数和专利授权数也有着长足的增长,但与发达国家的差距也很大,每万人口均专利拥有量仍然很少,并且存在诸如专利保护体系不完善之类的问题。

第二,本文阐述了我国对外直接投资和创新水平的发展及现状,并对两者发展趋势的吻合度做了分析,认为整体而言二者是能够较好吻合的。在经历了持续攀升之后,中国的对外直接投资在近两年呈现连续下滑的趋势。这种趋势可能与出台了相关审查政策有关。企业对外直接投资行为趋于理性,整体存量和流量仍然可观,在世界排名上占据前位,国际影响力持续扩大。另一方面,我国的对外直接投资仍然存在一些问题,主要体现在区域差异、东道国差异、投资主体等方面。我国的研究发展实验经费近年来也一直保持两位数的平稳增长,其中企业资金的投入持续扩大,体现了企业研发的自主性,同时也存在区域差异、研发强度与发达国家相比存在差异等问题。我国的专利申请数和专利授权数也有着长足的增长,但与发达国家的差距也很大,每万人口均专利拥有量仍然很少,并且存在诸如专利保护体系不完善之类的问题。

第三,本文还梳理了逆向技术溢出的传导机制,并以详细的案例分析对这种传导机制进行佐证。认为跨国公司首先会在企业层面上利用东道国的比较优势,这一过程可能包括网络学习、直接嵌入东道国、费用分摊等机制,通过企业内部传导将其传回母国企业,以帮助母国企业的技术改进。然后会对母国相关产业的其他企业产生示范效应和产业关联效应,达到帮助产业技术提升的效果。最后利用所获得的技术溢出来刺激母国企业的创新投入和产出。

参考文献(略)