第一章 绪 论

1.1 研究背景和意义

1.1.1 研究背景

在经济全球化的大背景下,国家与国家之间的经济、政治、文化等各方面的联系日趋紧密,国际分工形势也不断深化,从原始的产业之间的分工模式,进一步发展为同一产业内不同产品的分工,到最后的同一产品内的不同生产环节和生产价值链条的分工。所以,现如今国际分工形式中同一产品中价值链分工模式成为世界经济发展过程中的一种重要趋势。在全球价值链背景下,要素在全球范围内得到重新配置,发达国家控制着产品生产环节中价值链的中高端,而将价值链的低端环节外包给欠发达国家,将产品生产的核心技术和市场竞争优势牢牢控制住。因此,欠发达国家就被牢牢锁定在价值链的低端生产环节,难以实现经济的快速增长。

随着经济水平的不断提高,自然资源消耗严重,世界范围内的供需矛盾不断激化,

而世界各国间贸易的不断加强,竞争也随之加剧,使得各国不得不由重视发展工业转向服务业的发展。在 2008 年国际金融危机之后,各国经济亟待复苏,不少国家通过加大研发投入,加强技术研发力度来增强国际竞争优势。生产性服务业对经济增长的外溢效应逐渐显现,并日趋增强,促进了经济转型和调整。生产性服务业将制造业生产和服务紧密结合,具有知识密集型以及科技含量高的产业优势,逐渐从整个服务行业中显现出来,对促进科技水平和生产效率的提高具有突出优势。

自 1992 年以来,我国以自身丰富的资源和廉价的劳动力优势,参与到国际分工中,大力发展外向型经济,促进了我国劳动密集型产业的快速发展,但这种发展模式业使得我国被牢牢锁定在全球价值链的低端位置,难以实现向价值链的高端跃迁。因此,我国想要进一步实现经济增长,实现价值链位置向中高端攀升,发展生产性服务业,通过其强大的支撑作用和产业优势,提升我国的全球价值链地位。

自 1992 年以来,我国以自身丰富的资源和廉价的劳动力优势,参与到国际分工中,大力发展外向型经济,促进了我国劳动密集型产业的快速发展,但这种发展模式业使得我国被牢牢锁定在全球价值链的低端位置,难以实现向价值链的高端跃迁。因此,我国想要进一步实现经济增长,实现价值链位置向中高端攀升,发展生产性服务业,通过其强大的支撑作用和产业优势,提升我国的全球价值链地位。

..........................

第三章 中国生产性服务业发展现状分析.............................23

1.2 国内外研究述评

1.2.1 生产性服务、生产性服务业与生产性服务贸易

1.关于生产性服务内涵演变的研究

生产性服务的概念最早出现于 17 世纪,配第在解释劳动力结构的演化规律过程中,提出了生产性服务的概念。Machlup(1962)[1]提出了更为明确的生产性服务的概念,他认为生产性服务业是知识产出行业。库兹涅茨(1966)[2]在 Machlup 的基础上,对生产性服务的概念作了进一步地解释,认为生产性服务是从制造业中分离出来并提供服务的行业。Greenfield(1966)[3]也认为生产性服务是从制造业中转移出来的,与提供最终消费品的服务不同,它是通过提供中间产品,满足商品和服务生产的中间需求,强调生产性服务是通过外部市场提供且具有投入性质的服务。

从学者们对生产性服务的描述可以看出生产性服务是具有中间投入性、知识密集等特点的一种服务。

1.2.1 生产性服务、生产性服务业与生产性服务贸易

1.关于生产性服务内涵演变的研究

生产性服务的概念最早出现于 17 世纪,配第在解释劳动力结构的演化规律过程中,提出了生产性服务的概念。Machlup(1962)[1]提出了更为明确的生产性服务的概念,他认为生产性服务业是知识产出行业。库兹涅茨(1966)[2]在 Machlup 的基础上,对生产性服务的概念作了进一步地解释,认为生产性服务是从制造业中分离出来并提供服务的行业。Greenfield(1966)[3]也认为生产性服务是从制造业中转移出来的,与提供最终消费品的服务不同,它是通过提供中间产品,满足商品和服务生产的中间需求,强调生产性服务是通过外部市场提供且具有投入性质的服务。

从学者们对生产性服务的描述可以看出生产性服务是具有中间投入性、知识密集等特点的一种服务。

2.关于生产性服务业内涵演变的研究

生产性服务概念的提出使得生产性服务业的概念更加引起学者的重视,使得生产性服务业从行业大潮中分离出来。Greenfield(1966)[3]认为生产性服务业不直接面向最终消费者,是政府、企业以及其他非营利机构向其他制造业企业提供服务的行业。Browning和 Singelman(1975)[4]对生产性服务业的概念作了进一步深化,从行业功能角度将服务业划分为社会服务、个人服务、信息服务和生产性服务。生产性服务是为了实现最终产品生产过程的连续性、提高生产效率和促进生产差异化而提供中间服务的行业,主要包括金融业、保险业、房地产业和建筑业。Grubel 和 Walker(1989)[5]提出生产性服务业不直接用于最终消费,因此不能带来直接的经济效用,而是作为经济中间投入品,被其他生产者用于中间品的生产。Hansen(1990)[6]从价值链角度出发,将生产性服务业进一步划分为上游活动和下游活动。

...........................

第二章 生产性服务业对全球价值链地位影响的理论基础及其作用机制

生产性服务概念的提出使得生产性服务业的概念更加引起学者的重视,使得生产性服务业从行业大潮中分离出来。Greenfield(1966)[3]认为生产性服务业不直接面向最终消费者,是政府、企业以及其他非营利机构向其他制造业企业提供服务的行业。Browning和 Singelman(1975)[4]对生产性服务业的概念作了进一步深化,从行业功能角度将服务业划分为社会服务、个人服务、信息服务和生产性服务。生产性服务是为了实现最终产品生产过程的连续性、提高生产效率和促进生产差异化而提供中间服务的行业,主要包括金融业、保险业、房地产业和建筑业。Grubel 和 Walker(1989)[5]提出生产性服务业不直接用于最终消费,因此不能带来直接的经济效用,而是作为经济中间投入品,被其他生产者用于中间品的生产。Hansen(1990)[6]从价值链角度出发,将生产性服务业进一步划分为上游活动和下游活动。

...........................

第二章 生产性服务业对全球价值链地位影响的理论基础及其作用机制

2.1 生产性服务业对全球价值链地位影响的理论基础

2.1.1 生产性服务业发展理论

1.社会分工理论亚当.斯密在他的《国富论》一书中首次提出社会分工直接推动了经济社会的发展,促进了劳动生产力水平的提高。他认为,一方面,社会分工通过降低工人适应由于转换新的工种和工作流程的时间,提高工人的生产技术熟练水平。另一方面,社会分工也会极大地激励工人在自己岗位上实现技术和经营管理的创新。亚当.斯密将工人分为生产经营类和装备制造类,并对这两类工人进行观察。

他发现,随着专业化分工的不断深化,生产经营类工人会继续专门从事生产经营活动,另一类也会继续专门负责装备制造与发明工作。这样不仅能够提高劳动生产率,而且有利于积累相关人力资本,提高科技水平和经营管理水平。同时,社会分工与资本集聚也密切相关。一方面,社会分工提高劳动生产率的同时,也加快了资本积累;另一方面,资本积累到一定程度也会引起新一轮的社会分工,两者相互作用共同推动社会分工逐步前进。

随着社会分工的不断深化,各个生产环节也得到不断细化,服务环节中的一部分逐渐从制造业中分离出来,一个产品的完整价值链被分割为若干环节,使得制造业企业对内集中资源经营自己的核心产业,对外进行设计、研发、采购、物流等生产性服务,逐步将生产性服务业从制造业中分离出来,使得生产性服务业发展成为一个独立的产业部门,而且规模逐渐扩大,种类也不断增多。因此,随着社会分工的不断发展促进了生产性服务业的产生和发展。

....................

2.1.1 生产性服务业发展理论

1.社会分工理论亚当.斯密在他的《国富论》一书中首次提出社会分工直接推动了经济社会的发展,促进了劳动生产力水平的提高。他认为,一方面,社会分工通过降低工人适应由于转换新的工种和工作流程的时间,提高工人的生产技术熟练水平。另一方面,社会分工也会极大地激励工人在自己岗位上实现技术和经营管理的创新。亚当.斯密将工人分为生产经营类和装备制造类,并对这两类工人进行观察。

他发现,随着专业化分工的不断深化,生产经营类工人会继续专门从事生产经营活动,另一类也会继续专门负责装备制造与发明工作。这样不仅能够提高劳动生产率,而且有利于积累相关人力资本,提高科技水平和经营管理水平。同时,社会分工与资本集聚也密切相关。一方面,社会分工提高劳动生产率的同时,也加快了资本积累;另一方面,资本积累到一定程度也会引起新一轮的社会分工,两者相互作用共同推动社会分工逐步前进。

随着社会分工的不断深化,各个生产环节也得到不断细化,服务环节中的一部分逐渐从制造业中分离出来,一个产品的完整价值链被分割为若干环节,使得制造业企业对内集中资源经营自己的核心产业,对外进行设计、研发、采购、物流等生产性服务,逐步将生产性服务业从制造业中分离出来,使得生产性服务业发展成为一个独立的产业部门,而且规模逐渐扩大,种类也不断增多。因此,随着社会分工的不断发展促进了生产性服务业的产生和发展。

....................

2.2 生产性服务业对全球价值链地位影响的作用机制

在全球价值链理论分析框架下,生产性服务业对全球价值链地位影响的作用机制主要表现为专业化分工机制、知识和人力资本导入与积累机制、规模经济效应三个方面,这三个方面既独立发挥驱动作用,又相互之间关联联动,共同强化形成合力。

在全球价值链理论分析框架下,生产性服务业对全球价值链地位影响的作用机制主要表现为专业化分工机制、知识和人力资本导入与积累机制、规模经济效应三个方面,这三个方面既独立发挥驱动作用,又相互之间关联联动,共同强化形成合力。

2.2.1 专业化分工机制

随着社会分工的不断加剧,服务活动逐步从制造企业中分离出来,服务业规模不断扩大。经济的不断发展增大了对生产性服务的需求量,庞大的市场需求又进一步加速了专业化社会分工的深化,服务部门逐步从制造业中剥离出来,形成独立的生产部门并快速发展。而专业化分工的不断深化有利于规模经济的形成,进一步提高生产性服务业的市场竞争力。

世界各个国家都积极地加入到生产性服务业中,不仅能够提高各个国家的生产专业化水平,提高产业竞争力;并且各个国家也能够加速融入全球价值链,参与到国际竞争中。随着经济全球化的不断深化,国际分工专业化程度也不断加深,制造业企业中的部分服务活动或者服务环节逐渐分离出来,产品的价值链被分割成若干生产环节,制造业企业向企业外部购买研发、设计、物流等生产性服务实现价值增值。在这一过程中,离岸外包和进口服务都将降低企业的生产成本,使得企业资源集中于核心产品或服务,促进专业化分工与生产的发展,从而促进生产部门内部实现规模经济效应,获得专业化分工收益,增加不同生产环节的产出价值,提高生产运行效率,实现价值链的升级。

...........................

随着社会分工的不断加剧,服务活动逐步从制造企业中分离出来,服务业规模不断扩大。经济的不断发展增大了对生产性服务的需求量,庞大的市场需求又进一步加速了专业化社会分工的深化,服务部门逐步从制造业中剥离出来,形成独立的生产部门并快速发展。而专业化分工的不断深化有利于规模经济的形成,进一步提高生产性服务业的市场竞争力。

世界各个国家都积极地加入到生产性服务业中,不仅能够提高各个国家的生产专业化水平,提高产业竞争力;并且各个国家也能够加速融入全球价值链,参与到国际竞争中。随着经济全球化的不断深化,国际分工专业化程度也不断加深,制造业企业中的部分服务活动或者服务环节逐渐分离出来,产品的价值链被分割成若干生产环节,制造业企业向企业外部购买研发、设计、物流等生产性服务实现价值增值。在这一过程中,离岸外包和进口服务都将降低企业的生产成本,使得企业资源集中于核心产品或服务,促进专业化分工与生产的发展,从而促进生产部门内部实现规模经济效应,获得专业化分工收益,增加不同生产环节的产出价值,提高生产运行效率,实现价值链的升级。

...........................

3.1 本国行业视角下生产性服务业发展现状分析....................................23

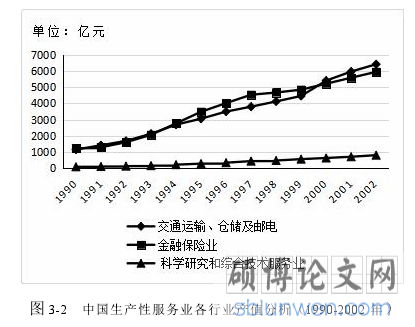

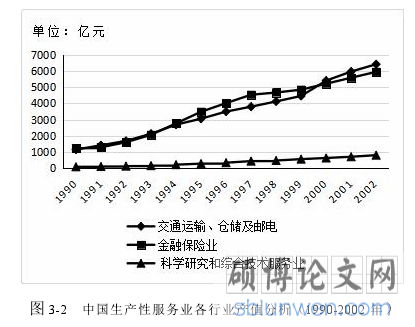

3.1.1 生产性服务业的发展规模.......................................23

3.1.2 生产性服务业的结构分析..................................24

第四章 生产性服务业全球价值链地位的国际比较...................................37

4.1 生产性服务业全球价值链地位的测度方法.............................37

4.2 中国生产性服务业全球价值链地位的总体变化趋势.............................38

第五章 生产性服务业对全球价值链地位影响的实证分析.........................................46

5.1 生产性服务业对各国全球价值链地位影响的实证分析.............................46

5.1.1 变量说明及数据来源介绍....................................46

5.1.2 模型建立................................48

第五章 生产性服务业对全球价值链地位影响的实证分析

5.1 生产性服务业对各国全球价值链地位影响的实证分析

5.1.1 变量说明及数据来源介绍

1. 变量说明

研究生产性服务业对各国全球价值链地位的影响,本节选用生产性服务贸易出口、劳动力、人均 GDP 和外商直接投资四个指标作为解释变量,检验一国生产性服务业对其全球价值链地位的影响变化。生产性服务贸易出口(ex),在第二章关于生产性服务业对全球价值链影响的作用机制中指出,生产性服务业出口会产生示范效应、技术溢出效应和规模经济效应,有利于全球价值链地位的提升。劳动力(l ),劳动力数量反映了一国的劳动力规模,是一国产出水平的重要指标。人均 GDP(lk )代表国内需求,人均 GDP 的增加表明消费者收入的增加,从而拉动生产性服务的市场需求,进而推动生产性服务业的发展。另一方面,人均 GDP 也代表了一国的经济发展水平的高低。外商直接投资( fdi )可能会降低出口产品的国内附加值,提高出口产品的国外附加值。因为外商直接投资将加工和组装环节中附加值低的部分转移到其他国家。东道国引进外商直接投资也就被定位在这一附加值低的生产环节,同时外商进行投资也需要东道国为其提供相应的生产配套设施与劳动力。进行直接投资的跨国企业控制了生产中的核心环节,而东道国企业则被锁定了在价值链低端环节。

..........................

第六章 研究结论与对策建议

6.1 研究结论

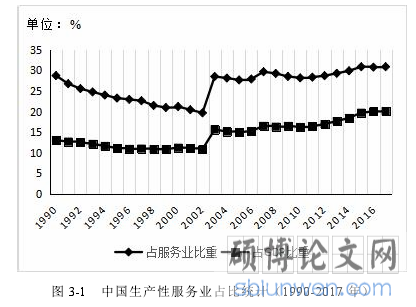

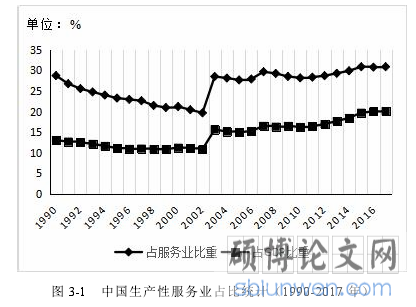

本文首先对中国生产性服务业的现状进行了分析,通过梳理分析发现:(1)传统、低生产率的劳动密集型生产性服务业仍占主导,现代高端生产性服务业发展缓慢;(2)中国生产性服务贸易结构显著不合理,即中国传统生产性服务业进出口比重占到一半以上、而现代生产性服务进出口占比仍很低。

随后通过从全球价值链地位指数和全球价值链参与度指数两个维度对中国生产性服务业总体进行了深入研究,结果发现:(1)中国生产性服务业全球价值链地位低于发达国家,国际分工地位低下,但全球价值链地位指数呈现出“W 型”的变化趋势,虽然有所下降,但总体趋势是沿着高端位置逐步攀升;(2)中国生产性服务业总体参与度较低,且变化趋势较平稳;(3)中国生产性服务业后向参与度较大,前向参与度相对较小,说明中国生产性服务贸易出口中包含更多的国外增加值,更多依赖外国的中间服务投入。

为了进一步深入研究生产性服务业对中国全球价值链地位的影响,本文通过构建计量模型的方式,实证分析了生产性服务业各因素对全球价值链地位产生的作用,研究结果表明:

(1)从世界角度来看,生产性服务业出口、劳动力和人均资本的增加有利于提升各国全球价值链地位。过度的外商直接投资使得中国全球价值链地位处于被 “低端锁定”的状况,严重阻碍中国产业向全球价值链的高端地位攀升。

(2) 从我国自身来看,生产性服务业的外商直接投资、贸易出口额、就业人口对本国全球价值链地位提升具有显著的作用且呈现动态变化。具体而言:第一,从短期来看,外商直接投资的进入对中国的溢出效应非常明显,一定程度上提升了中国的全球价值链地位,但从长期来看,外商直接投资的目的主要是为了利用中国廉价的劳动力资源和自然资源以及庞大的消费市场来实现经济利益的最大化,严重阻碍了中国全球价值链地位的提升,最终不利于中国向全球价值链中高端攀升;第二,生产性服务贸易出口额的增加能显著提升中国全球价值链地位,且具有长期的稳定效应。

参考文献(略)