第一章 绪论

第一节 研究背景及研究意义

一、研究背景

随着经济全球化、贸易自由化的发展以及全球科技水平的持续提高,各国的产业结构和市场结构发生变化,世界贸易格局发生重大改变。此时一种新的贸易现象开始出现,即某一时期同一产业内产品在一国同时发生输入和输出的现象,西方学者们将其称为“产业内贸易”。起初产业内贸易主要盛行于产业结构和需求结构相似的发达国家之间,近年来,随着发展中国家对外开放程度的不断加深,产业内贸易现象开始在新兴工业化国家和发展中国家迅速发展,并成为一种主流的国际贸易方式,引起学者们的高度关注。

第一节 研究背景及研究意义

一、研究背景

随着经济全球化、贸易自由化的发展以及全球科技水平的持续提高,各国的产业结构和市场结构发生变化,世界贸易格局发生重大改变。此时一种新的贸易现象开始出现,即某一时期同一产业内产品在一国同时发生输入和输出的现象,西方学者们将其称为“产业内贸易”。起初产业内贸易主要盛行于产业结构和需求结构相似的发达国家之间,近年来,随着发展中国家对外开放程度的不断加深,产业内贸易现象开始在新兴工业化国家和发展中国家迅速发展,并成为一种主流的国际贸易方式,引起学者们的高度关注。

共建“一带一路”倡议是中国对外开放的一个重点,是新时期中国与沿线相关国家扩大开放与合作的重要战略举措。孟中印缅经济走廊在一带一路倡议的南方丝绸之路经济带建设中具有重要的战略地位,是该战略路线的关键结合点。中国和印度在发展中国家中迅速崛起,且均为发展大国,在孟中印缅经济走廊的建设中具有领头羊的作用,两国的双边贸易在发展中国家间的贸易体系中具有典型代表作用。中印分别为世界上排名前二的人口大国,自 2015 年以来,两国成为世界上经济总量最大的两个发展中国家,两国关系自 20 世纪 90 年代便进入发展新阶段。虽然近年来因边界问题仍有冲突,但两国元首自武汉第一次非正式会晤以来,双方不断努力,合理管控边境争端,增加投资建设力度,增强贸易往来。2019 年 10 月 11 日至 12 日,习近平主席应莫迪总理邀请前往金奈出席中印领导人第二次非正式会晤,进行更深层次的战略沟通,共商两国关系,开拓共处共赢之道。中印双方均希望继续做同向而行的伙伴,实现“龙象共舞”的共同认知,为两国经贸合作迎来更广阔的发展空间。

........................

第二节 研究内容及研究方法

一、研究内容

本文从中印双边贸易角度出发,首先了解两国基本贸易情况以及制造业在中印两国贸易中的地位。其次本文通过计算分析中印制造业产业内贸易的静态指数和动态指数,了解中印制造业产业内贸易的基本发展情况。然后,在此基础上将产业内贸易细分为水平型和垂直型产业内贸易,并详细分析中国与印度制造业产业的贸易结构特征和发展趋势。最后,运用引力模型来研究影响产业内贸易发展的因素,试图发现促进中印产业内贸易发展的因素,进一步为推动中印两国的合作提出理论依据和现实依据。

二、研究方法

(一)文献分析法

本文通过图书、工具书及文献检索平台查阅大量国内外关于产业内贸易研究的文献资料,并进行归纳整理、深入分析,为论文分析框架的建立以及实证分析奠定理论基础。

(二)静态分析与动态分析相结合

对中印两国制造业产业内贸易现状进行研究时,本文通过 GL 指数从静态角度对中印制造业产业内贸易水平进行分析,并运用MIIT 指数对中印制造业产业内贸易的动态发展变化特征进行研究,即从静态和动态两个维度进行分析。

(三)实证研究法

通过引力模型对中印制造业产业内贸易的影响因素进行分析,发现抑制因素和促进因素,确定中国在两国制造业产业内贸易中的优势与不足,并基于中国视角提出意见建议,以促进中印制造业产业内贸易的发展。

......................

第二章 产业内贸易相关理论及文献综述

.........................

........................

第二节 研究内容及研究方法

一、研究内容

本文从中印双边贸易角度出发,首先了解两国基本贸易情况以及制造业在中印两国贸易中的地位。其次本文通过计算分析中印制造业产业内贸易的静态指数和动态指数,了解中印制造业产业内贸易的基本发展情况。然后,在此基础上将产业内贸易细分为水平型和垂直型产业内贸易,并详细分析中国与印度制造业产业的贸易结构特征和发展趋势。最后,运用引力模型来研究影响产业内贸易发展的因素,试图发现促进中印产业内贸易发展的因素,进一步为推动中印两国的合作提出理论依据和现实依据。

二、研究方法

(一)文献分析法

本文通过图书、工具书及文献检索平台查阅大量国内外关于产业内贸易研究的文献资料,并进行归纳整理、深入分析,为论文分析框架的建立以及实证分析奠定理论基础。

(二)静态分析与动态分析相结合

对中印两国制造业产业内贸易现状进行研究时,本文通过 GL 指数从静态角度对中印制造业产业内贸易水平进行分析,并运用MIIT 指数对中印制造业产业内贸易的动态发展变化特征进行研究,即从静态和动态两个维度进行分析。

(三)实证研究法

通过引力模型对中印制造业产业内贸易的影响因素进行分析,发现抑制因素和促进因素,确定中国在两国制造业产业内贸易中的优势与不足,并基于中国视角提出意见建议,以促进中印制造业产业内贸易的发展。

......................

第二章 产业内贸易相关理论及文献综述

第一节 产业内贸易相关理论

许多专家学者认为,产品差异理论、需求偏好相似理论和规模经济理论是产业内贸易理论的三大支柱。其中,产品的差异性为不同国家、不同层次的消费者提供可选择性,充分满足了消费者的消费需求,因而是产业内贸易的基础;需求偏好的相似性有利于厂商克服国际间政治、经济、文化、宗教信仰等不同产生的市场隔离,是产业内贸易的保障;规模经济的产生使得厂商在产品生产上具有成本优势,提高产品在国际市场的竞争力,是产业内贸易的利益来源。产业内贸易三大理论具体如下文所述。

一、需求偏好相似理论

瑞典经济学家 Linder(1961)从需求角度提出需求偏好相似理论(theory of demand similarity),以此来解释产业内贸易。该理论有两个重要的观点:一是产品的出口与否取决于该国的需求结构,因为本国的消费需求决定了本国的产品生产。若一国对某种产品存在大规模需求,此时会吸引较多的厂商进入该产业,厂商在满足国内市场需求时对产品和生产过程不断进行优化升级,使得企业规模和生产技术提高,生产成本下降,从而生产出在国际市场上具有相对比较优势的产品。当该产品满足本国市场需求后,厂商会参与国际市场竞争,输出本国产品。二是两国需求结构越相似,越可能进行贸易活动。Linder 认为两国人均收入水平越接近,其消费偏好越相似,需求结构重叠部分越大,产业内贸易的可能性越大。

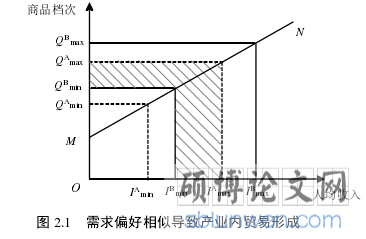

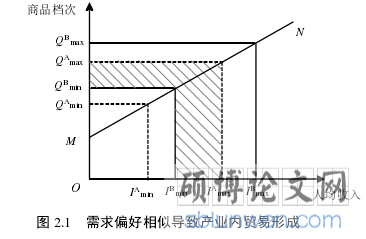

如图 2.1 所示,横轴代表人均收入,纵轴代表商品档次,MN 代表一国的商品档次与人均收入之间的关系,即随着人均收入水平的提高,消费者对商品档次的需求越高。Imin和 Imax分别表示一国的最低人均收入和最高人均收入,Qmin和Qmax 分别表示一国消费的最低商品档次和最高商品档次。假设 B 国的人均收入水平高于 A 国,且 B 国的最低人均收入低于 A 国的最高人均收入,则 A、B 两国会就 QBmin和 QAmax之间档次的商品进行贸易活动。由图可知,QBmin和 QAmax的重合部分越大,即两国需求结构越相似,则两国进行产业内贸易的水平越高。

许多专家学者认为,产品差异理论、需求偏好相似理论和规模经济理论是产业内贸易理论的三大支柱。其中,产品的差异性为不同国家、不同层次的消费者提供可选择性,充分满足了消费者的消费需求,因而是产业内贸易的基础;需求偏好的相似性有利于厂商克服国际间政治、经济、文化、宗教信仰等不同产生的市场隔离,是产业内贸易的保障;规模经济的产生使得厂商在产品生产上具有成本优势,提高产品在国际市场的竞争力,是产业内贸易的利益来源。产业内贸易三大理论具体如下文所述。

一、需求偏好相似理论

瑞典经济学家 Linder(1961)从需求角度提出需求偏好相似理论(theory of demand similarity),以此来解释产业内贸易。该理论有两个重要的观点:一是产品的出口与否取决于该国的需求结构,因为本国的消费需求决定了本国的产品生产。若一国对某种产品存在大规模需求,此时会吸引较多的厂商进入该产业,厂商在满足国内市场需求时对产品和生产过程不断进行优化升级,使得企业规模和生产技术提高,生产成本下降,从而生产出在国际市场上具有相对比较优势的产品。当该产品满足本国市场需求后,厂商会参与国际市场竞争,输出本国产品。二是两国需求结构越相似,越可能进行贸易活动。Linder 认为两国人均收入水平越接近,其消费偏好越相似,需求结构重叠部分越大,产业内贸易的可能性越大。

如图 2.1 所示,横轴代表人均收入,纵轴代表商品档次,MN 代表一国的商品档次与人均收入之间的关系,即随着人均收入水平的提高,消费者对商品档次的需求越高。Imin和 Imax分别表示一国的最低人均收入和最高人均收入,Qmin和Qmax 分别表示一国消费的最低商品档次和最高商品档次。假设 B 国的人均收入水平高于 A 国,且 B 国的最低人均收入低于 A 国的最高人均收入,则 A、B 两国会就 QBmin和 QAmax之间档次的商品进行贸易活动。由图可知,QBmin和 QAmax的重合部分越大,即两国需求结构越相似,则两国进行产业内贸易的水平越高。

.........................

第二节 国内外文献综述

一、关于产业内贸易影响因素的研究

Caves(1981)、Greenaway、Robert 和 Milner(1984)以及 Hughes(1993)对产业内贸易的影响因素进行分析,发现规模经济与产业内贸易负相关,而产品差异与其显著正相关。且 Caves 认为 FDI 与产业内贸易负相关。Greenaway、Hine和 Milner(1994,1995)研究英国与 62 国的产业内贸易情况,发现产品差异和规模经济与水平型产业内贸易正相关。Fontagne 和 Freudenberg(1997)等人研究产业内贸易的影响因素时得出与 Greenaway Hine 和 Milner(1994,1995)相似的结论,且发现 FDI 对产业内贸易水平的提高有积极促进作用。Botri?(2013)分析巴尔干半岛国家与欧盟的产业内贸易影响因素,得出相对收入水平和贸易成本与水平型产业内贸易和垂直型产业内贸易均呈负相关,且减少与出口有关的程序则对 IIT、VIIT 和 HIIT 均有积极的影响。Soo(2016)运用 OLS 估计、Tobit估计以及两阶段 GMM 估计等方法对 1988-2013 年 172 个国家的产业内贸易及影响因素进行研究,发现出口部门数量、国家规模、贸易伙伴规模与产业内贸易呈正相关关系,而进口部门数量则与产业内贸易呈负相关关系。Brodzicki 和Jurkiewicz 等人(2019)在对西班牙和波兰的产业内贸易情况进行研究时发现,

经济规模和人口规模与垂直型产业内贸易呈显著的正相关关系,而人口规模对水平型产业内贸易没有显著影响,但外商直接投资对产业内贸易产生积极影响。谷少鹏(2017)在研究中美农业机械产业内贸易时发现,规模经济、市场规模、市场竞争程度等与其正相关,而产品差异和 FDI 则呈负相关。李海莲和张楚翘(2017)研究了中日韩工业制成品产业内贸易的影响因素,认为市场规模水平、FDI、经济开放度以及贸易不平衡度是影响中韩、中日工业制成品产业内贸易的核心要素。

...........................

...........................

第三章 中印双边贸易现状分析 ............................. 14

第一节 数据来源及说明 ....................................14

第二节 中国和印度进出口商品结构分析 ..................................15

第四章 中印制造业产业内贸易分析 ......................... 22

第一节 中印制造业产业内贸易的静态分析 ...................................22

一、G-L 指数 .................................. 22

二、中印制造业各类产品的静态产业内贸易水平 ....................... 23

第五章 中印制造业产业内贸易的影响因素及实证分析 ......... 37

第一节 中印制造业产业内贸易的影响因素 .......................37

一、抑制因素 .................................. 37

二、促进因素 .................................. 39

第五章 中印制造业产业内贸易的影响因素及实证分析

第一节 中印制造业产业内贸易的影响因素

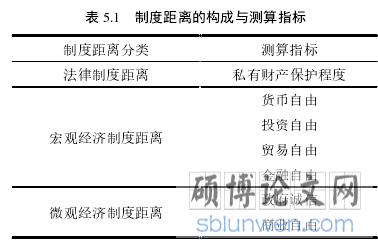

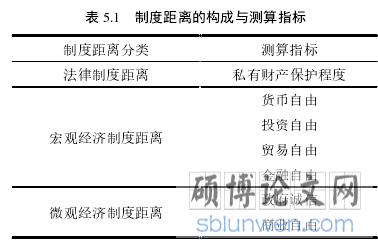

影响产业内贸易发展的因素有很多,国内外很多学者分别从不同角度定量或定性地分析不同因素对产业内贸易的影响。通常可以将影响产业内贸易发展的因素划分为抑制因素和促进因素。本文选取的抑制因素有人均收入差异和制度距离,选取的促进因素有贸易开放度、外商直接投资和研发支出。各影响因素对产业内贸易的作用机制如下文分析。

一、抑制因素

(一)人均收入差异(DPGDP)

消费者的收入水平决定了消费者对产品的需求偏好和支付能力,若两国的人均收入水平差异越小,则两国消费者的消费偏好越相似,需求结构重叠越大,发生产业内贸易的可能性越大。相同经济发展水平的国家之间的人均收入差异较为接近,如发达国家和发达国家之间,或发展中国家与发展中国家之间。人均收入差异越小,则消费者对同质量产品的需求重叠越大,越有利于水平型产业内贸易的发展。而发达国家与发展中国家之间的经济发展水平较大,人均收入差距也较大,两国消费者的需求结构存在差异,高收入水平的消费者更偏好高质产品,低收入水平消费者更偏好低质量产品,故为满足不同层次消费者的消费需求,高收入水平国家可能需要进口中低档次产品来满足国内中低收入阶层的需求,而低收入水平国家可能需要进口高档次产品来满足国内高收入阶层的需求,因此促进垂直型产业内贸易的发展。故本文选取人均收入差异作为产业内贸易发展的影响因素之一,用中印两国人均 GDP 之差来衡量计算人均收入差异的大小。但基于近年来中印两国人均收入差异较大且呈迅速增大趋势,本文认为人均收入差异对产业内贸易的抑制作用大于促进作用,故预期二者负相关。

...........................

消费者的收入水平决定了消费者对产品的需求偏好和支付能力,若两国的人均收入水平差异越小,则两国消费者的消费偏好越相似,需求结构重叠越大,发生产业内贸易的可能性越大。相同经济发展水平的国家之间的人均收入差异较为接近,如发达国家和发达国家之间,或发展中国家与发展中国家之间。人均收入差异越小,则消费者对同质量产品的需求重叠越大,越有利于水平型产业内贸易的发展。而发达国家与发展中国家之间的经济发展水平较大,人均收入差距也较大,两国消费者的需求结构存在差异,高收入水平的消费者更偏好高质产品,低收入水平消费者更偏好低质量产品,故为满足不同层次消费者的消费需求,高收入水平国家可能需要进口中低档次产品来满足国内中低收入阶层的需求,而低收入水平国家可能需要进口高档次产品来满足国内高收入阶层的需求,因此促进垂直型产业内贸易的发展。故本文选取人均收入差异作为产业内贸易发展的影响因素之一,用中印两国人均 GDP 之差来衡量计算人均收入差异的大小。但基于近年来中印两国人均收入差异较大且呈迅速增大趋势,本文认为人均收入差异对产业内贸易的抑制作用大于促进作用,故预期二者负相关。

...........................

第一节 关于中印制造业产业内贸易研究的主要结论

本文基于中印制造业双边贸易情况,对中印制造业产业内贸易及影响因素进行深入研究,得出以下结论:

第一,从中印两国双边贸易结构来看,随着经济全球化、贸易自由化的发展,中印两国跟随全球经济快速发展的步伐,成为发展中国家中的佼佼者,两国间的贸易也在飞速增长。随着两国产业结构的调整以及印度工业化程度的加深,印度出口中国的产品由初级产品逐渐转向制造业产品,2012 年便以制造业产品为主。中国的制造业水平领先于处于工业化初级阶段的印度,在制造业产品上具有比较优势,故中国出口印度的产业一直以制造业为主。另外,在中国出口印度的制造业产品中,资本、技术密集型产品(SITC5+SITC7)为主,劳动密集型产品(SITC6+SITC8)为辅。其中 SITC7 产业出口额第一,其次为 SITC6 产业。而在印度出口中国的制造业产品中,劳动密集型产品为主,资本、技术密集型产品为辅,其中 SITC6 产业出口额第一,其次为 SITC5 产业。由此可知,中国工业化发展水平更高,产品附加值更高。另外,SITC6 产业是印度出口比重最大的产业,也是中国出口第二的产业,该产业在两国双边贸易中更易开展产业内贸易。两国关于制造业的产业价值链的逐步完善以及产业结构的逐步优化,对两国制造业产业内贸易的发展起到很大促进作用。

第二,从中印两国制造业产业内贸易情况看,属于劳动密集型产业的按原料分类的制成品(SITC6)的产业内贸易一直处于较高水平,而该产业的贸易增量由产业内贸易和产业间贸易引起。其次,贸易比重较为接近的 SITC5 产业随着中国对印贸易顺差的逐步扩大,贸易模式由产业内贸易转向产业间贸易,且该产业的贸易增量在不同年份分别由产业内贸易和产业间贸易所致。而中印贸易顺差最大的 SITC7 和 SITC8 产业一直为产业间贸易,且此两类产业的贸易增量均由产业间贸易引起。通过对各产业的三位数产品的产业内贸易情况研究发现,即使完全为产业间贸易的产业,其三位数细分行业也存在产业内贸易现象。

参考文献(略)

第二,从中印两国制造业产业内贸易情况看,属于劳动密集型产业的按原料分类的制成品(SITC6)的产业内贸易一直处于较高水平,而该产业的贸易增量由产业内贸易和产业间贸易引起。其次,贸易比重较为接近的 SITC5 产业随着中国对印贸易顺差的逐步扩大,贸易模式由产业内贸易转向产业间贸易,且该产业的贸易增量在不同年份分别由产业内贸易和产业间贸易所致。而中印贸易顺差最大的 SITC7 和 SITC8 产业一直为产业间贸易,且此两类产业的贸易增量均由产业间贸易引起。通过对各产业的三位数产品的产业内贸易情况研究发现,即使完全为产业间贸易的产业,其三位数细分行业也存在产业内贸易现象。

参考文献(略)